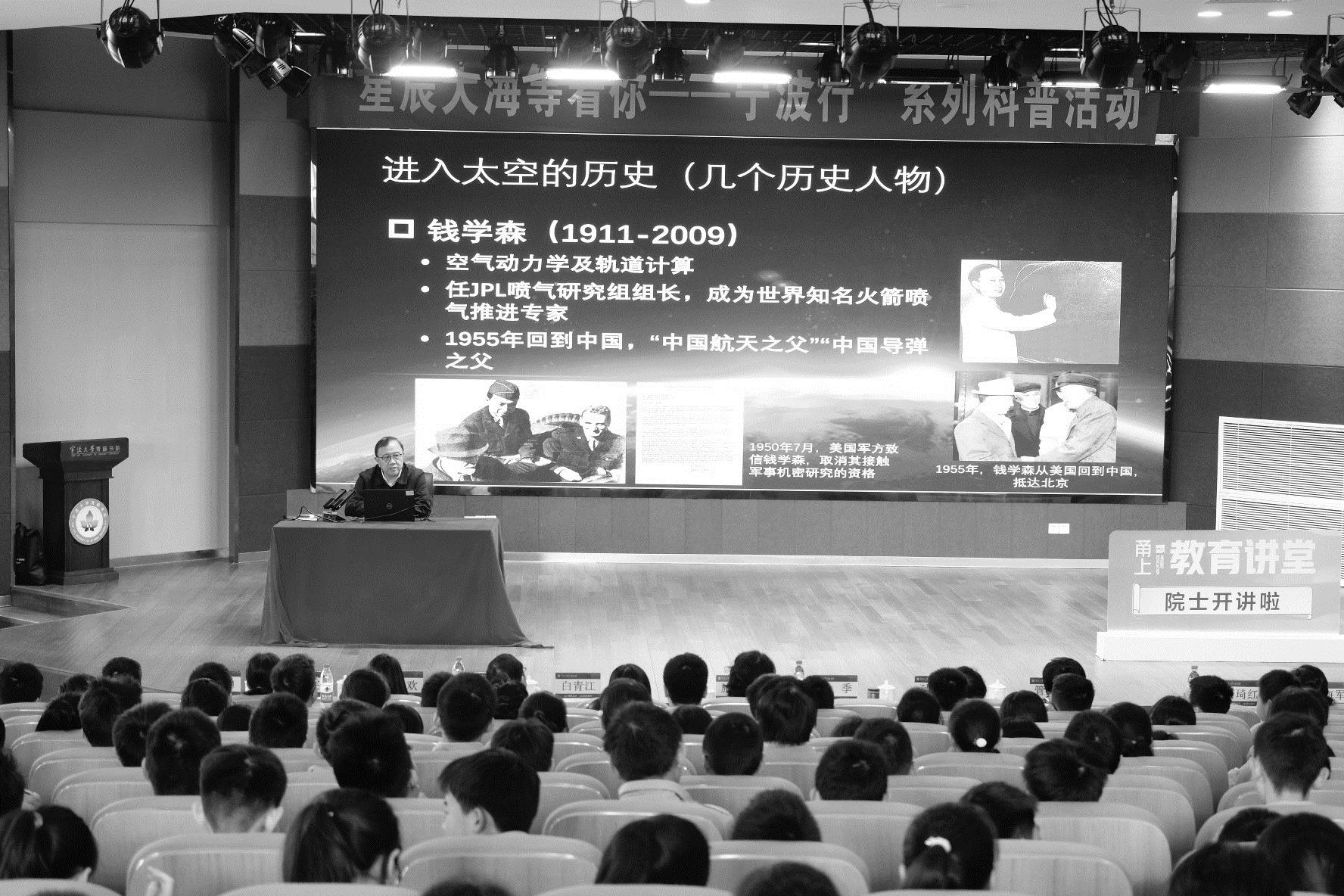

11月25日下午,“院士开讲啦”系列活动第十一期在宁波举行,中国科学院国家空间科学中心研究员、中国空间站科学学会理事长、俄罗斯科学院外籍院士吴季在宁波大学青藤书院,为宁波学子带来了一场主题为“空间科学与航天技术的新发展”的科普讲座,这也是“星辰大海等着你——宁波行”系列科普活动之一。

□现代金报 | 甬派

记者 马亭亭/文

张培坚/摄

实习生 周亦楠

从“万户飞天”到载人航天

人类探索太空的脚步从未停止

“在我们中国古代有这样一个故事:在明朝的时候,有一个官员曾经想用火箭飞天,这个官员名字叫万户,他弄了两个翅膀,就是两个风筝,然后绑了四十多个火箭在椅子上,结果飞到半空中掉下来,摔死了。”吴季从学生们耳熟能详的故事“万户飞天”开始讲起,表明这是人类宇宙探索的开始,万户也是世界上首个利用火箭飞天的人。

虽然故事的真实性有待考证,最后的结局不够完美,却彰显了中国人对于探索宇宙的强烈愿望和勇于探索的品质。

再后来,一代又一代的科学家,站在前人的肩膀上不断向前探索,稳定推进人类进入太空的历史。1961年4月12日,苏联宇航员加加林,成为首次进入太空的人类,自此开启了载人航天的新时代。

但是,人类对于太空的探索从来就不是一帆风顺的,常常伴随着失败。“美国的航天飞机计划中有两次失败,14个宇航员牺牲。其中一次是在1986年,当时我正在欧洲空间局进修,失事的第二天,我看到13个成员国在欧空局机构门口降半旗志哀。” 但即使会有牺牲,人类也在一直往前走。

中国从1992年开始实施载人航天计划。在11年后的2003年,首次把宇航员杨利伟送到天上。在说到我国的载人航天项目时,吴季难掩内心的激动。他向学生们阐述自己当时看见杨利伟登上太空的反应:“大家都围坐在一起,盯着那个显示屏幕。杨利伟的眼睛突然不动了,所有人大气都不敢喘。过了一小会,看见他的眼睛动了,大家才如释重负,还有人开玩笑说,‘他还活着,放心了’。其实只是因为信号中断了。现在,我们不断把人送上太空,一批批航天员都能进入空间站了。”

后来,中国载人航天又自主实现了第一次出舱、第一次交会对接,逐步建立了我们自己的空间站,这都是不断进步的过程。

宇宙与太阳是我们生存的家园

“同学们知道宇宙的起源是什么吗?没错,就是来源于我们听说过的那次宇宙大爆炸。”吴季从时间角度与空间角度两个方面来介绍宇宙。

“地球到太阳的距离,我们把它定义为一个天文单位,地球到太阳系的边界,大概是200个天文单位。200个天文单位已经非常遥远了,因为一个天文单位是1.5亿公里。”吴季通过一连串的具体数据,向学生们展现了宇宙的两大特点——存在时间很长、范围很广。

在讲座中,吴季提出了一个大家一直都好奇的问题:宇宙这么大,会不会有和地球一样的行星?那些星球上又会不会有外星人呢?他肯定了这一说法,表示只是以人类现在的探索水平还发现不了。“那些像地球一样与恒星保持着适当的关系,质量大小合适,有氧气、有石头、有水等一系列生命存在条件的,这样的行星就是类地行星,也是我们科学家一直在持续不断探索的。”

说回太阳系,吴季向学生们介绍了三种太阳的活动:太阳黑子、耀斑、日冕物质抛射。其中,日冕物质抛射会对地球造成很大的影响,尤其是对于电信信号、卫星等造成很大的影响。

人类距离太空旅行还有多远?

说到未来航天的新发展,吴季提到了航天的商业化以及建设太空旅游的新发展方向。现如今,航天可以服务于国家,也可以创造出一定的商业价值。例如个人移动通信,定制化观测服务与太空旅游。早在20世纪七八十年代,就已经出现了民用的卫星通信。在此之后,航天的商业价值便越发体现。他介绍说,2021年已经实现了第一次商业化的太空旅行,在过去存在于科幻片中的内容也已经慢慢走向现实。今后会有越来越多的机会和越来越成熟的技术去支持大家进行太空旅游。

吴季在总结中表示,脱离地球的引力,使得人类能够进入太空,是20世纪人类航天科学与技术的最伟大成就之一。虽然人类在宇宙中,无论是从时间上来看还是从空间来说,都显得十分渺小。即便如此,他依然希望在未来,会有更多的人能够进入太空。

“当我们离开地球家园,进入太空,会反过来思考我们自身,包括如何保护地球环境,使人类得到可持续发展,全体人类生活在地球上,就是一个命运的共同体。”吴季说。

在随后的互动环节中,学生们都踊跃发言,积极抓住来之不易的宝贵机会,吴季都一一耐心做出了解答。

“我们都知道人类生存必须有氧气,那么如何在没有大气的太空里获取氧气呢?”对于学生提出的这个问题,吴季回答说,“空间站里充满了大气,这些东西都是可以循环使用的,现在在空间站里已经实现了100%循环。”

紧接着又有一个学生提出疑问:“近地轨道太空垃圾很多,那些一样在近地轨道的空间站、卫星,如果受到破坏,该怎么办呢?”“太空很大,飞行物碰撞的概率很小。虽然不是完全没有,但是我们也在尽力规避。对于那些比较小的碰撞,是可以让宇航员自己进行修复的,真的碰到大的碎片无法避免,空间站也有应急返回舱,以保障航天员的安全。”吴季解答道。

“未来我们会不会有太空移民?太阳系的哪个行星适合我们移民呢?”对于这个问题,吴季表示,当务之急还是要保护好地球,不能放弃地球。然后再迈开脚步,第一步是去月球。“去月球是最容易的,2天就可以到达,一个小长假就能一个来回,非常适合短期旅行和访问。但是对于更远的星球,像火星,因为来回太远了,一下子就几十天过去了,所以不适合移民,更适合的应该是探索,确定火星到底有没有生命迹象。”台下的学生们都被深深吸引。

吴季鼓励学生们:“希望通过这样的活动,在同学们心中播下一颗好奇和科学的种子,无论未来你们选择怎样的道路,都希望你们能够保持好奇心和探索精神,勇敢地面对挑战!”