栏目主持人 记者 钟婷婷

特邀科普老师 赵盛龙 浙江海洋大学教授

在海洋与陆地的交界处,有一神秘地带。这一地带的海水时而会慢慢起涨,原先的沙滩、泥滩,或岩礁逐渐被海水淹盖,成为“一片海洋”,过会,海水又慢慢退去,渐渐露出原来的“陆地”。

此类“潮涨潮落”的现象,我们称之为“潮汐”,而发生海陆交替变化的地带则称之为“潮间带”,在我们浙江沿海,一般也俗称海滩。

本期超级科学课,我们邀请了浙江海洋大学教授赵盛龙,请他来讲讲生活在潮汐地带的生物。

未来陆地的重要来源

潮汐是海水运动的主要形式之一,由地球与太阳、月球之间(尤其是月球)的引力所引发,此种引力特称引潮力。由于月球、地球都有各自的运行轨迹,随着时空的变化,引发的引潮力(矢量和)也随之变化,但这种变化,有明显的规律性,即日周期、半月周期、月周期以及年周期。

潮间带是海洋与陆地之间的过渡区域,但其“空间”属于陆地,还是海洋,则一直没有定论。尽管如此,它作为“海岸带”的主要组成,兼有“海”和“陆”的双重属性,由此构成海洋生态系统中不可或缺的一部分,对维持海洋生物多样性、保护海岸线、促进沿海经济发展以及提升人类福祉等方面都具有重要意义。

我国有18000多千米的大陆岸线,和14000多千米岛屿岸线,岸线内外潮间带的面积,是可期开发的巨大空间资源。最简单的办法,是在潮间带或浅海围海、筑坝、造地,一方面可有效保护陆地上建筑和农田,免受海浪侵袭,同时获得更多的陆地空间,以弥补在人口、生产发展过程中的陆地资源不足。这样的方式,古今中外都在采用。

如澳门,1863年以前,澳门陆地面积只有2.78平方千米,随着人口的增多,开始拥挤,于是考虑填海造地,自此,“陆”地面积逐渐扩大,1910年扩展到10平方千米,1994年为23.5平方千米,2009年以后,澳门的陆地面积为32.8平方千米,扩展了整整十倍余。

荷兰是一个地势低平、多沼泽的濒海国家,从13世纪开始,通过围海造地,陆续修建了总长达2400千米的拦海大堤,围垦了7100多平方千米的土地,相当于荷兰今天陆地面积的1/5。人们戏说,“上帝创造了人,而荷兰人则创造了陆地”。

20世纪50年代以来,我国有多次大规模的围海造陆高潮,或围海晒盐,或扩展农业用地,接着是发展滩涂养殖,近年主要是建设“高新区”,或工业项目拓展,如港口、码头、机场,或城市住宅等等。

海洋生物最丰富的区域之一

“一方水土养一方人”,物种也是如此,潮间带生态环境的多样性孕育了物种的多样性。

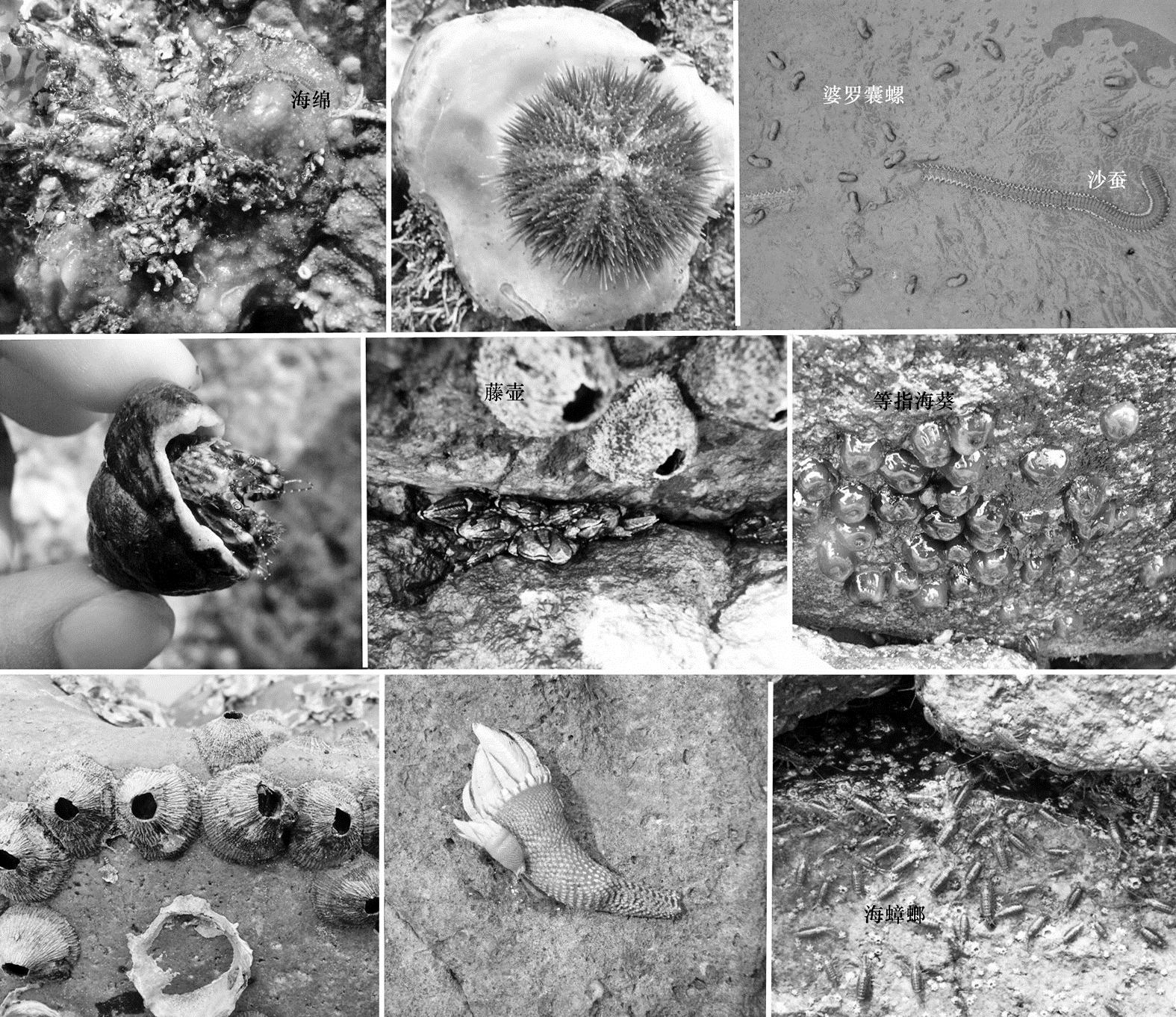

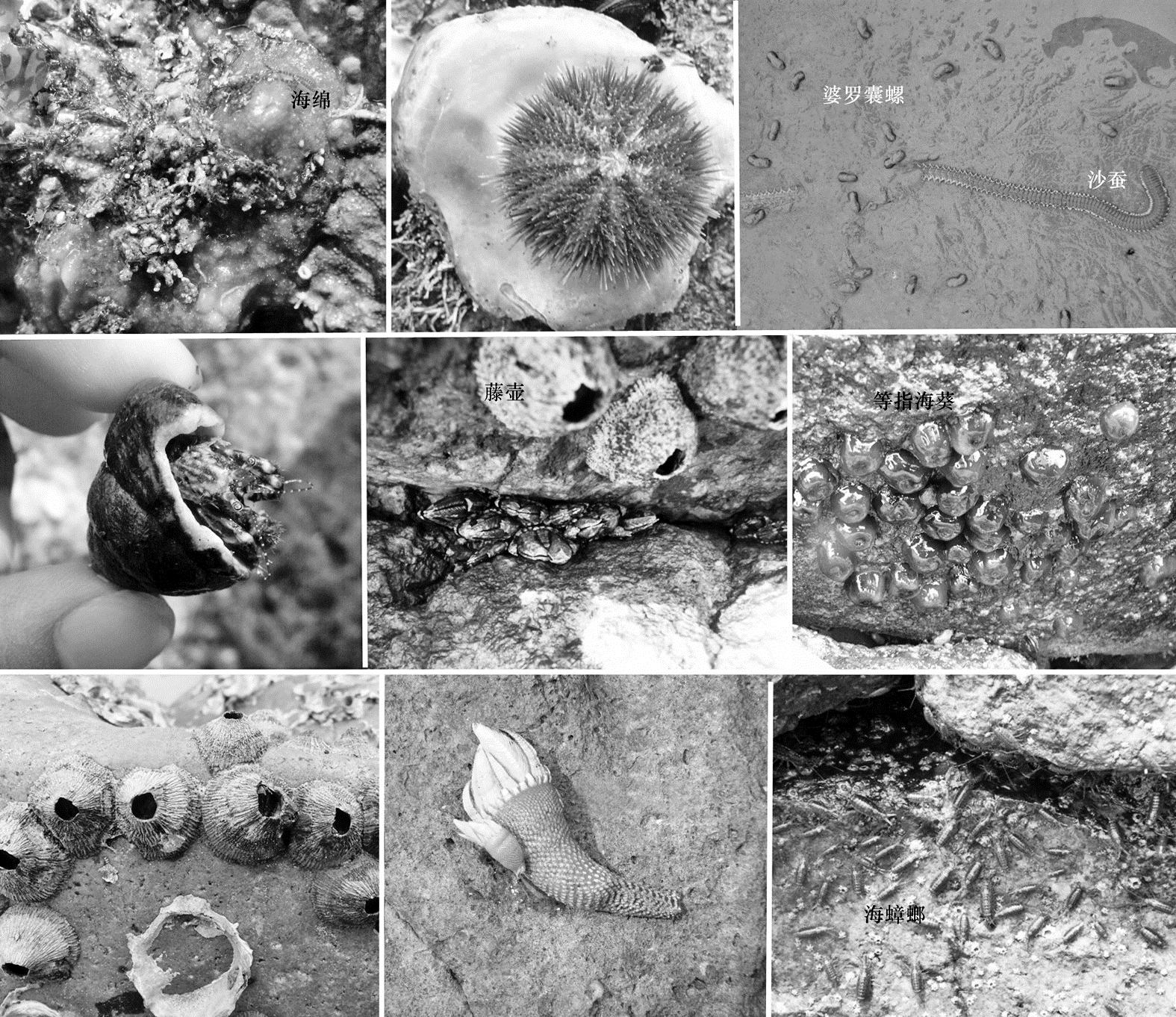

统计到2024年9月,不包括海洋浮游及底栖藻类,海洋动物全球已知210660种,分属32个门,而几乎所有的门类在潮间带都有分布。

按来源划分,出现在潮间带的物种主要有3种来源,一是土著种,以此类居多,它们一生都栖息在潮间带,少数种类在幼体阶段也在近海浮游、变态,如缢蛏(俗称“蛏子”)、贻贝等;二是随潮进退的“移民”,这类物种不耐露空,只能跟随潮水进退,或索饵,或育肥,有成体,也有幼体;三是季节性“移民”,如一些章鱼幼体,每年冬季会在潮间带的泥滩中挖穴过冬,俗称望潮,待春夏时回归外海;有些是为了育肥,如迁徙中的候鸟,又如荔枝螺(俗称辣螺),“三月三,辣螺爬上滩”,每年农历3月初,由浅海进入潮间带的岸礁上产卵。

潮间带物种的生活方式也多种多样。穴居型,多数出现在泥滩,以浅埋居多,如海瓜子、青蛤、缢蛏、青蟹、望潮、招潮蟹、大眼蟹、厚蟹等;匍匐型,少数生活在泥滩,如泥螺、织纹螺、拟蟹守螺、弹涂鱼(跳跳鱼)等,岩礁上也不少见,如单齿螺、荔枝螺等各种螺类以及海胆、海星等棘皮动物;游走型,如许多沙蚕、海蟑螂等;附着型,通常以足丝附着在它物上,如贻贝、隔贻贝等,一旦环境不适,也可切断足丝重新浮游(俗称脱苗);固着型,如大型海藻、牡蛎、藤壶、龟足、海葵等,一般是终生固着于某一基质。

此外,所有海龟,以及各种鲎都必须在沙滩上产卵、孵化,然后爬向海洋,潮间带(沙滩)是它们的出生地。

潮间带多样的生态环境,为许多物种提供了繁殖、觅食和避难的场所,而丰富的生物多样性,又构成了海洋食物网的基础。有句靠谱的说法,潮间带是众多海洋生物的“天堂”,我们常说的“菜篮子”也可佐证,来自潮间带的“小海鲜”其实更具特色,并毫不客气地占据着我们餐桌。

潮间带保护迫在眉睫

沿海地区由于其独特的地理位置,自然资源丰富,交通条件也相对便利,因而成为经济发展的重要区域。但随之难免会在某些层面,或环节出现问题。对潮间带来说,总体现状也不容乐观。

“围海造地”的负面影响。“围海造地”也是一把双刃剑。潮间带的过分开发,通常以牺牲“湿地”为代价,从而使众多潮滩生物失去生存的空间,地域生物多样性随之减少。如沿海遍布的沙滩,近年来几乎都开发、改变为海滨旅游的打卡地,原曾是海龟(国家一级保护动物)、鲎(国家二级保护动物)的“出生地”大量减少,无处产卵、孵卵,最后导致它们的“生活史”中断。此外,不合理的围海造地,也将导致海岸线缩短、海湾减少,造成港口、码头淤积、航道改变,海洋生态功能减弱。

海洋垃圾污染有增无减。通常所说的海洋垃圾,系指被遗弃、丢弃或意外进入海洋环境中的各种固体废物。这些垃圾不仅对海洋生态系统造成严重威胁,还影响人类健康和经济活动。

近年来,也发生过燃油污染,如果货船不幸触礁将燃油(重油)渗漏入海,将会造成海域大面积污染。此外,我国也曾查获过一些小型船只随意在海上倾倒废燃油。

潮间带是海洋与陆地之间的过渡区域,具有非常重要的生态、经济和社会价值,必须在注意“保护”的前提下,以“可持续发展”为技术条件,实施资源的开发、利用。

国际上将每年9月的第三个星期六定为国际海滩清洁日,这个全球性的志愿者活动,就是为了增强公众对海洋保护的意识和参与度,促进可持续发展。

在日常生活中,我们也可以在感受海洋魅力的同时,将保护潮间带、守护蓝色星球的愿景转化为实际行动,构建人与自然和谐共生的美好愿景。