75年,时光荏苒,日新月异。曾经破旧低矮的土坯教室成了多媒体课堂,“巴掌大”的土操场已变身标准化的足球场……但是,有些传承,一直未变。75年里,一代代教育人传承着使命担当,见证着社会变迁。

我们以一组师徒群像,献礼中华人民共和国成立75周年。

——编者按

“我的徒弟都很优秀,他们也带出了优秀的徒弟。”86岁的镇海中学退休教师许克用说这话时,带着一股自豪。

“我1999年来到学校,就跟了一个大师傅,当年跟师的日子,还历历在目。”说起与许克用老师之间的师徒关系,镇海中学的常务副校长沈虎跃话语中带着笑。

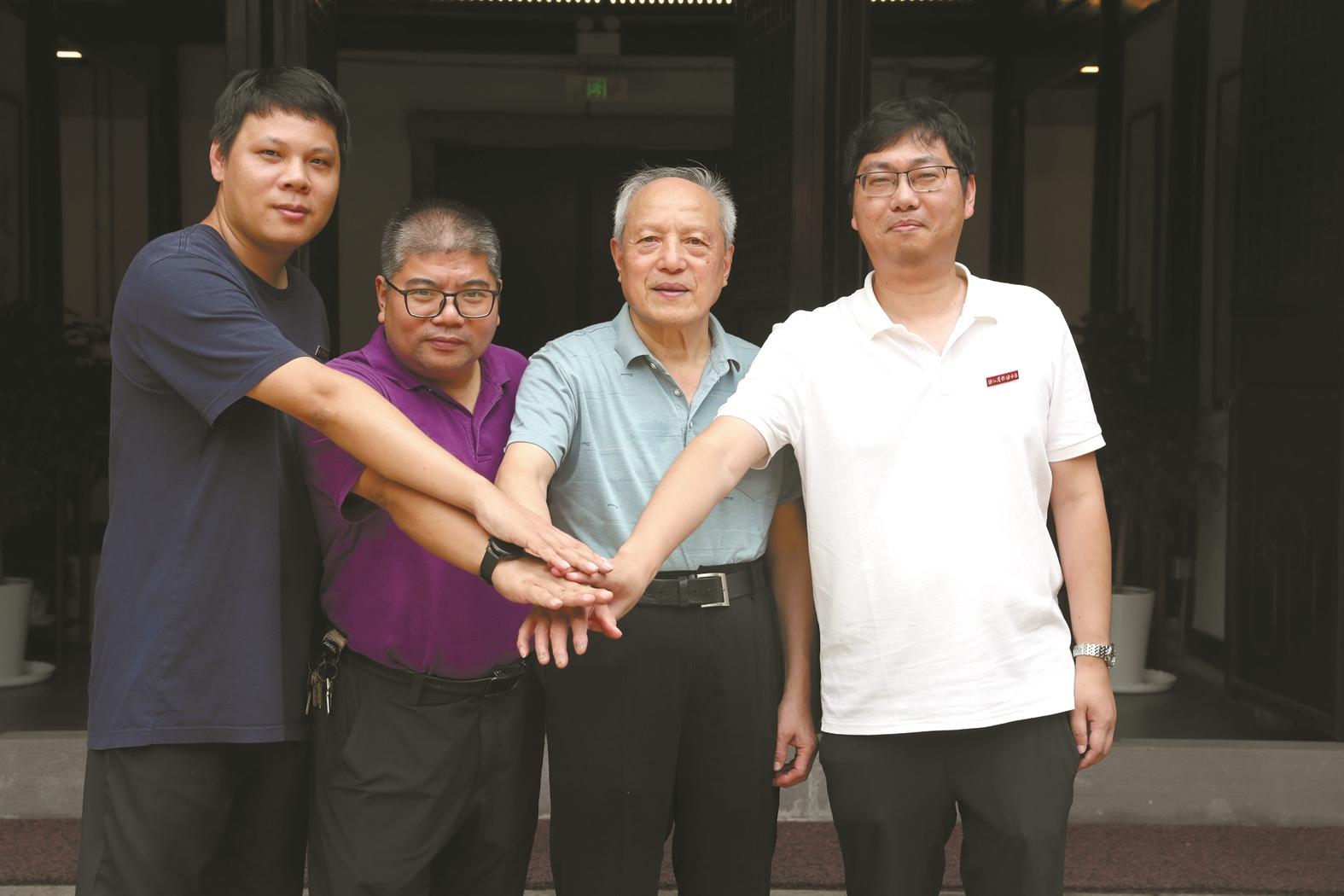

坐在镇海中学校友总会的小院里,许克用、沈虎跃、沈虎跃的大弟子金国林、金国林的大弟子陈科钧,说着师徒传承的故事。

从许克用参加工作的1964年算起,时间刚好走过了60年,一个甲子之间,中国社会发生了翻天覆地的变化,教育也早就从“有学上”发展到了“上好学”,但有些东西,一直未曾改变。

□现代金报 | 甬派 记者 王伟/文 张培坚/摄

学校重视师徒传承

师傅带徒的前三年很重要

“镇海中学非常重视师徒传承。带新教师的时候,一个学年初始要有规划,一个学年结束要有总结、评比,三年一个周期。学生高考的时候,新老师也要做同一张试卷。”说起带徒的经历,许克用老师滔滔不绝。

许老师希望,徒弟们在教育领域里能够从必然王国走向自由王国,能自由自在地把书教好,把学生教好。为此,新教师前三年的基本功培养和对教育规律的认识十分重要。

第一年要学会上课、写教案。老师的课,徒弟随时可以推门去听,当然,听完了要有反馈;老师有时间了,也会去听徒弟的课,然后交流、总结。写教案,一定要等当天学生的作业批改完了,再写第二天上课的教案。这样写出来的教案,才是针对学生实际情况的、更有效的教案。“这不是备课,备课是老早就备好的,写教案却是一定要根据学生的作业情况来的。”

第二年,要学习如何深入备课、解决专题问题,专题更加考验教师的经验和归纳能力。

第三年,师傅会给徒弟出题目,徒弟需要回答自己对教育的看法,教学中的重点和难点,如何施教等,都需要从实际出发来分析。

“其实,我的这些做法,也是传承了我的老师胡明德。”许克用说。如今,几十年过去了,这些做法依然是镇海中学教师师徒传承的必经之路。

而对沈虎跃来说,除了这些,还有一些对他后来成长非常重要的东西,也来自最初的那三年。

“当年,许老师开了不少选修拓展课,他自己上一些,徒弟们也上一些。我非常清楚地记得,我第一次上拓展课的内容是函数的对称性。”为什么对此记忆犹新?因为这样的课堂给了老师们更大的舞台。“要不然就容易仅仅局限于考试内容,拓展课实际上是让有兴趣、有学科特长的学生得到不一样的教育,既吸引学生,也锻炼老师。”后来,慢慢形成了数学兴趣小组、数学拓展课、数学文化节等更多的形式,也可以说,是创新人才培养方面的系列课程。

此外,许克用老师于1990年获评省特级教师,之后承担了很多全市的数学教学活动和教研大组的工作。“我们也因此有机会跟着师傅参加相关活动,这对于新教师来说很重要。”后来,沈虎跃自己也成了省特级教师、中国数学奥林匹克高级教练员,他也会创造机会让新教师多参与,拓宽他们的眼界。

2006年入职镇海中学的金国林,是沈虎跃的大弟子。如今,他已经成长为市名师、国际数学奥林匹克金牌教练。2023年他指导的学生张鑫亮,获得了国际数学奥林匹克竞赛的金牌。

“跟着沈老师学习,很多做法都传承了下来。”金国林说,沈老师的课堂很务实,他总是从一个比较低的起点出发,深入浅出地将问题讲透。“师傅的课听多了,我的课堂跟他自然有了很多相像的地方。”

2011年,陈科钧来到镇海中学,成为金国林老师的徒弟。如今,他的身上也多少带了一些师傅的气质,务实严谨,工作勤奋。工作的第8年,陈科钧成为省教坛新秀,所辅导的数学兴趣小组已经有多人进入中国数学奥林匹克国家集训队,多名学生被保送进入清华大学、北京大学等名校。

为什么不受外界诱惑?

“师傅当年就是这样做的”

“今年高考,我们的数学成绩无论是超高分、高分人数,还是校平均分,都遥遥领先省内同类学校。”说起数学和数学组的同事,陈科钧的语气里满是自豪。“我们数学组特别团结,大家都很大气,老师队伍稳定,不受外界诱惑,这些,与师徒之间这么多年的传承息息相关。”

作为省特级教师,又在2006年带出了第47届国际数学奥林匹克大赛的金牌选手沈才立,创造了镇海中学校史上第一枚学科奥赛金牌、浙江省在该项赛事上的第一枚金牌,且在此后完善了学校的整个竞赛体系,沈虎跃收到了不少学校和机构递来的橄榄枝,但是这么多年来,他一直坚守在镇海这座小城里。

“我们曾经过问沈老师为什么不受外界诱惑,他告诉我们,因为师傅许克用老师当年就是这样做的。沈老师经常跟我们讲许老师的故事,许老师说‘母校就是我的母亲’,讲他工作时候是什么样子,日积月累,这种影响也根植在了我们心中。”金国林和陈科钧告诉记者。

而在许克用看来,自己就是镇海中学的老师,“国家和学校已经给了我不少,我就要静下心来,把书教好,把学生带好。”他说。

记者问金国林和陈科钧老师,有没有被“挖”过?金老师说:“有当然是有的,但的确是学校培养了我们,我也不是清北毕业特别优秀的那种,之所以带的学生在高考和竞赛中都有足够优秀的表现,与学校这个平台息息相关。”

陈科钧老师则说:“有时候,我们就是看到了前辈的样子,所以安心地留在这里。”

时代在变,教学手段也在变

但“做一名老师,内核的东西不会变”

这么多年,师徒传承,初心不变。不过,有些变化也在悄然发生。

从许老师时代的全板书,到如今一体机、电子白板和PPT的普遍运用,再加上各类APP盛行,教学的手段和方式随着技术变革发生着变化。“不过对于数学这门学科来说,板书还是很有必要的,老师边讲边写的过程,也是学生理解、吸收的过程。有时候,PPT一放,虽然速度快了,但学生的思维可能会跟不上。所以,我们也是根据课程内容来看的。”这是几位老师在实际工作中的切身感受。

即便已经休息十多年,但许克用老师依然保留着当年手写的备课本、教案、专题文章。“沈老师也有很多手写的备课本,都装订起来了。我自己也写过6年的备课本,教学重点、难点都有,旁边还会备注学生好的解法、课后反思等。不过现在,很多是电脑上打字处理了。”金国林老师回忆道。

家长和学生的变化,也影响着老师教学的变化。

金老师说,他刚工作的时候,家长对教学不大介入,他们完全相信学校,相信老师;近年来,家长的心态明显不一样了,他们获取信息的渠道也越来越多,因此也会更多地找老师沟通。“我们能做的,是与家长及时沟通,同时更精准地评估学生。”

陈科钧则感觉到,现在老师在学生的心理和未来发展方面,需要投入更多的时间与精力。“我们会邀请已毕业的学生回学校来做讲座,通过这样的活动,既能增加前后届学生的互动,又能增进毕业学生对学校和家乡的感情。”

“1965年,1995年,2005年,肯定是很不一样的。”许老师说,“现在学生所学知识的广度和深度,和20世纪60年代相比,那差距真的太大了。所以对老师来说,即便工作了,也要不断学习,尤其是带竞赛的老师,基本上没有晚上12点以前睡觉的,因为要学的东西太多了。不过,还是传承更多一些,做一名老师,内核的东西不会变,占80%吧,其他20%的变化,也是为了适应新形势,让学生得到更好的发展。”