今天是国庆节,也是新中国成立75周年。从半饥半饱到衣食丰足,从茅草平房到林立高楼,七十五载风雨路,我们的生活如同一幅黑白相册,跟随强劲的改革步伐,蜕变成绚烂多姿的精美画卷。

作为教育工作者,作为伟大变革中的微小一分子,我感触最深的,是家里三代人的求学变迁历程。从老一辈的“没学上”到我们的“有学上”再到下一代的“上好学”,这些,是我国教育事业蓬勃发展的历史见证,更是薪火相传,追逐教育梦的缩影之一。

主讲人 宁波市海曙中学 龚迪颖

“夭折”:“六零后”妈妈的遗憾

妈妈时常对我说:“现在的人,吃得好,穿得好,最好的还是有书读,能读一定得好好读啊!”朴素的语言,折射出对于“有学上”的向往。的确,对于那个年代的人来说,有书读是一件奢侈的事。妈妈出生于上世纪60年代,物质匮乏,家里有六个孩子,作为第二个女儿,外婆希望妈妈能早点挑起帮衬家里的重担,在妈妈极力恳求之下,才勉强踏进了学校。

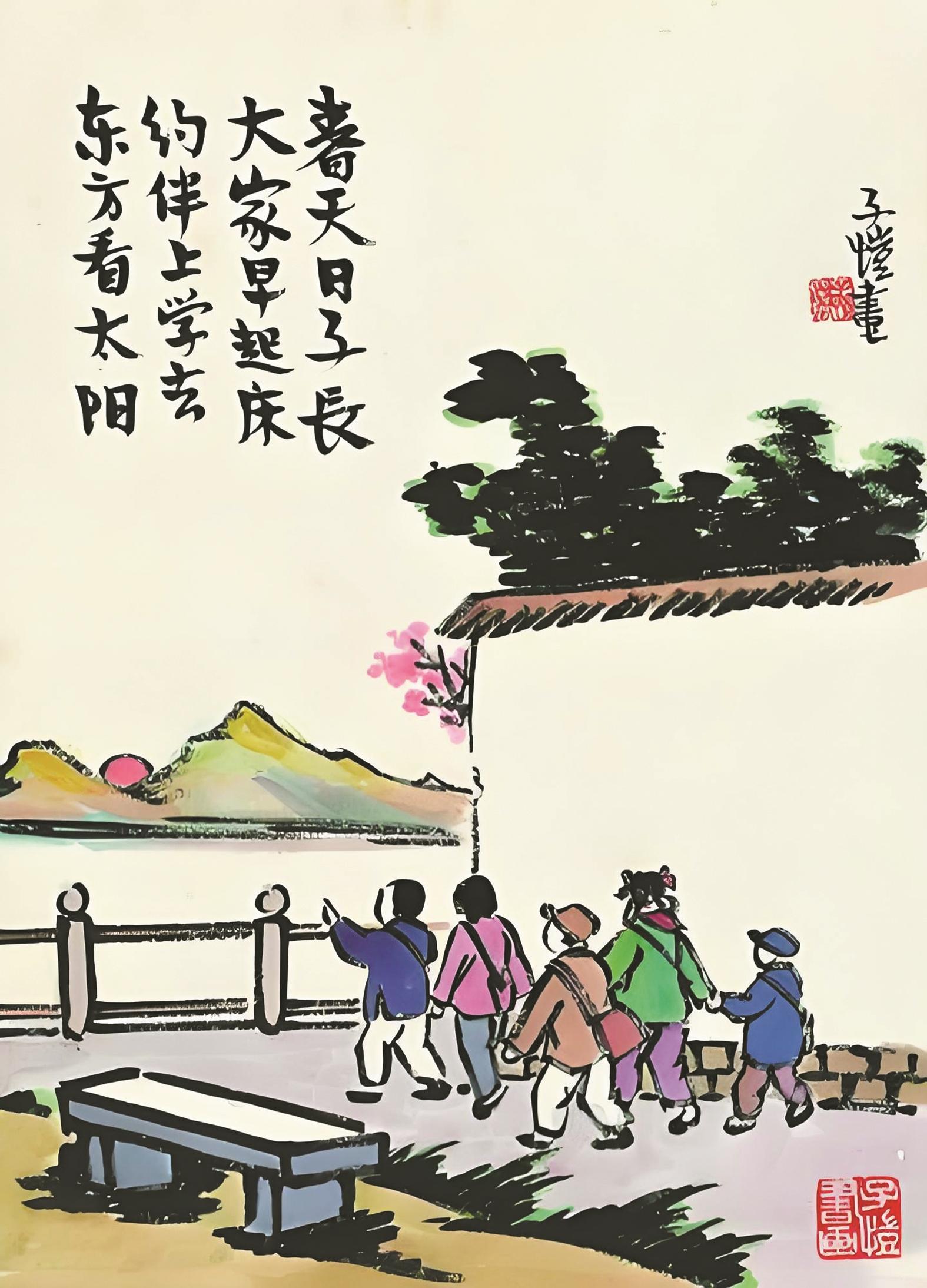

那时的教室,还是土墙、泥地,窗户透风,夏天风吹雨淋,室内漏雨,冬天严寒交迫,手冻生疮;那时班级的学生,人很多,年龄不同,学习基础参差不齐;那时的学习用具,很多是别人家用剩转送的。即便如此,妈妈仍对读书产生了浓厚的兴趣,她喜欢练字、看书,喜欢钻研、思考,有时下午被召唤干活挣工分,也会在田间回忆课堂上的点滴。看着外婆为了几元学费的为难之色,妈妈咬着牙将学习之余都用在生产劳动上,就是为了能多上几年学,多学一些文化知识。老师认为妈妈是有学习天赋的,曾多次鼓励她坚持下去,但无奈的现实,让妈妈小学毕业就中断了学业,含泪将妹妹弟弟们送进了学校,带着不甘进入社办企业。

成年后的妈妈,凭着自己的努力与聪慧,进入了乡纺织厂,以过硬的技术和良好的人缘先后成为车间负责人、乡人大代表。令人动容的是,妈妈从未放弃过学习,她坚持每天读报,练字,学新技术,也许学业的“夭折”成了她一生的遗憾,但对学习的热情从未消退,她的那手不错的字就是这么多年以来,最好的回报。

“扩招” :“八零后”我的幸运

我呢,则是典型的独生子女一代。改革开放建立了社会主义市场经济体制,我们的生活水平也随之有了显著提高。虽然吃穿不富裕,但比同龄人幸运的是,家里多了一道书的味道,当然一开始是我妈妈带来的。

在成长记忆里,尽管出生在江北城乡接合部,我没有干过农活,没有为家庭生计担忧过,尤其到了学龄,妈妈一早就把我送入乡里的机关幼儿园读书,每个月会带我沿着姚江坐轮船去姚江边的老儿童公园玩。

虽然那时的教室很多也是平房,文具简单,教辅单一,黑板粗糙,试卷油印的……但相比妈妈小时候,那简直好太多了。学制有了清晰规划,校园有了学习气息,同学也都是同龄的孩子,老师都有了专业技术,就这样我度过了快乐的九年义务教育。妈妈对我学业的支持是显而易见的,“你只要能读,愿意读,能读上去,就拼命读吧,即使借钱也给你读!”这是她挂在嘴边很多年的话。小的时候,她经常给我订报纸,买小人书,到了初中,就买各类小说给我看,休息日也会和我一起练字或者坐轮船带我去宁波城里新华书店阅读。虽然我是个文科生,但对理科的热爱以及文理学科的平衡,应该就是在那时埋下的种子。

我的求学之路并非一帆风顺。中考因为几分之差,错过了重点高中,妈妈坚定地准备好三万元钱让我走“三限生”政策,而我当时考虑到家庭的条件以及对自己的盲目自信,毅然放弃了重高,进入普高学习,对此妈妈一度很不开心。高中的三年,鉴于路途较远,我选择了住宿,开启了一个人的求学生涯。幸运的是,99年教育部出台了《面向21世纪教育振兴行动计划》,高等教育开始实施本科扩招,有了更多的选择余地,助我奔向了浙江师范大学英语教育专业。在工作之后,我又考取了在职教育硕士,实现专业与学位的提升。从课桌旁到讲台前,从一个享受改革开放教育成果的“受教者”转变为“传递、参与、创造”成果的“教育者”,我与教育结下一生的不解之缘,也圆了妈妈未能实现的教育梦,这是时代给予我们的美好礼物。

“优质” :“一零后”儿子的挑战

1986年实行九年义务教育;2008年实施义务教育免费;2011年实现义务教育全面普及;2021年通过义务教育基本均衡发展督导评估评定,标志着迈向优质均衡新目标;提出到2035年,义务教育学校办学条件、师资队伍、经费投入、治理体系适应教育强国需要,实现教育优质均衡,步入世界前列……

“扩优提质,均衡公平”,成为我儿子这一代教育的主旋律。在近十年内,我们可以清晰地感受到,教育环境无论是硬件条件,还是培养理念,都产生了快速的转型,正以积极的姿态接轨世界教育潮流与社会发展趋势。现代智慧校园的场景比比皆是:多媒体智能教室、无尘白板、学休一体化书桌、标准化体育场馆、自动人机识别、平板课堂等,高科技、高效率、高安全逐渐武装了中小学校园。校园活动极其丰富,给予各类学生施展才华的平台:社团层出不穷;学科竞赛专人培训;艺术节、科技节、体育节百花齐放;研学、志愿、实践,家校社高效协同。在发展学业与特长外,现代学校也在努力提高学生的社会性能力:包括心理辅导、选课、领导力模拟、成长规划等。

像我儿子“一零后”这一代,已经跨过了“有学上”的历史时期,更多的是在思考“上好学”的问题。随着家庭教育素养的提升,对于国家、社会甚至全球人才需求的关注,往往会融入自身孩子的培养上。科学的胎教,多渠道的启蒙教育,全面的学前教育,这些是对九年义务教育的向前延伸;运动、兴趣的坚持与培养,艺术的熏陶与触摸,这是对学校教育的向外拓展;阅读观察,交流相处,公益实践,思辨创造等,这是对综合能力培养提出的要求。对优质教育环境的选择,是整个家庭教育的投入与眼界,也是这代孩子所要面临的教育挑战,这种挑战不仅是自身综合素养提升的内在驱动力,更是现代社会发展对未来人才需求的适应。

儿子的求学之路,很好地反映了这一时代追求优质教育的特点。在小学之前,儿子有一个丰富多彩的学前时光:绘画、乐器、演讲、运动、乐高的尝试让他了解自己真正感兴趣的业余爱好;每年的旅游研学、志愿服务让他丰富了自己的精神世界;家庭移动书柜、电子阅览、人文与科技纪录片,让他走向更广阔的天地,这些在我妈妈和我的求学历程中,是难以想象的。对于小学的考虑,我们选择了以学习习惯、品性培养、个性发展为特色的公办学校,儿子在这个阶段打下了扎实的学习基础,身心也得到了良性发展。在小升初之际,儿子结合自身学习要求与特点,给出了自己的计划:想转到一所优质的私立初中继续深造,追求学业上的突破。面对学习成本的增加,居住环境的搬迁、工作路途的不便,我有过纠结,但回看妈妈和我自己的求学之路,我毅然支持了儿子的决定。妈妈的那句“能读一定得好好读啊!”的话音总萦绕耳边,这也许就是时空更替,薪火相传带来的奇妙礼物。

每代人有每代人的经历,每代人有每代人的担当,三代人的求学变迁历程,记录着各自的进步和缺憾,却直观地反映着每一个时代的风貌与脉动。随着祖国越来越强大,坚信新时代的青年人,对于追求梦想的那份执着与拼劲,不会因为物质魅惑而迷失,必将继往开来,铸就中国教育强国梦!