在巴黎奥运会的点火仪式上,巨大的热气球带着奥运圣火升上天空。这个画面成为本届奥运会令人印象深刻的一幕。

“我们知道热气球内部空气受热后会上升,那热空气上升后内部还有空气吗?里面的空气会怎么运动呢?空气的运动会形成什么呢?”余姚市第二实验小学的科学老师们以热气球为灵感,设计制作了一个可以观察“风的成因”的实验装置,让孩子们一看就懂。

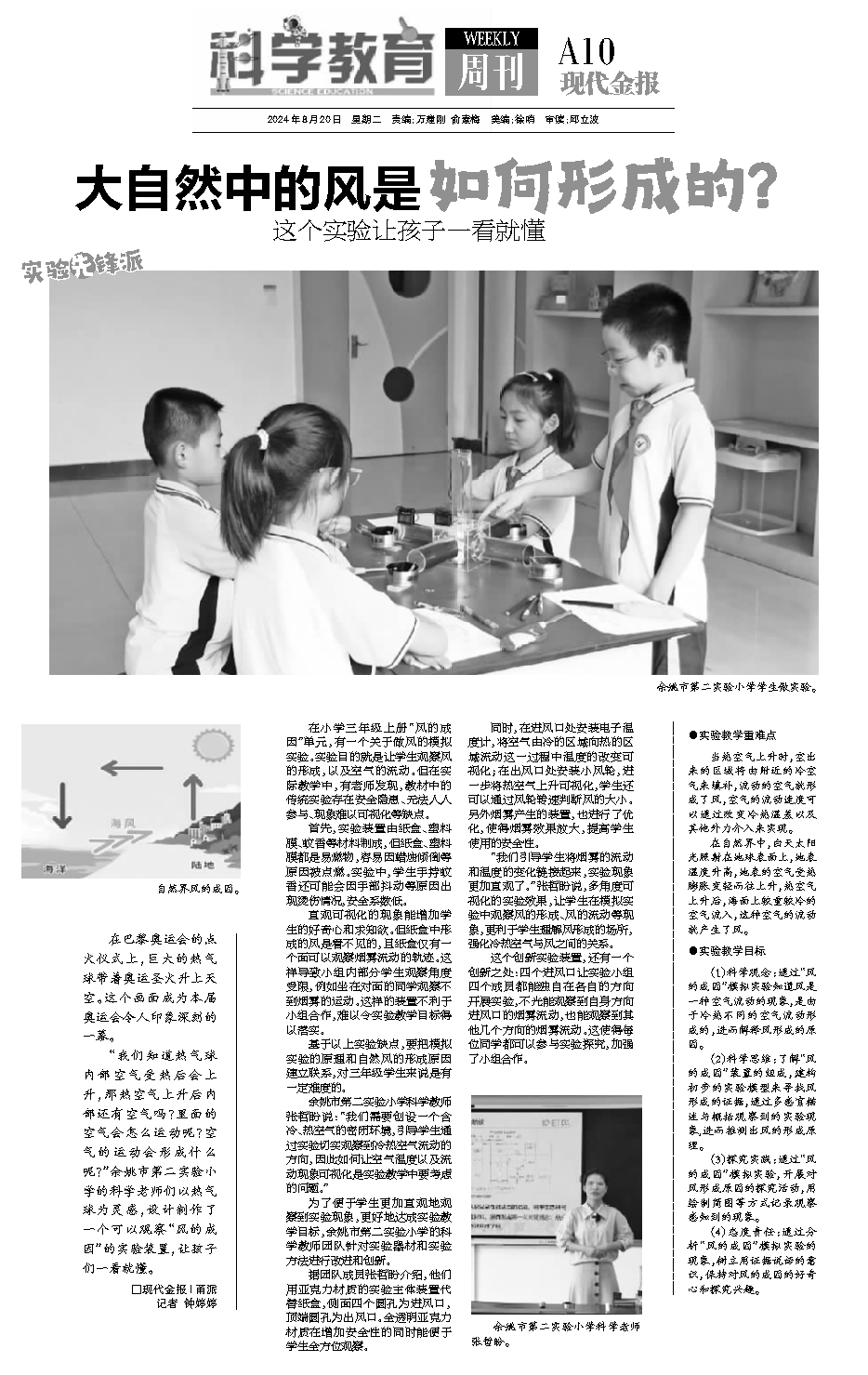

□现代金报 | 甬派 记者 钟婷婷

在小学三年级上册“风的成因”单元,有一个关于做风的模拟实验。实验目的就是让学生观察风的形成,以及空气的流动。但在实际教学中,有老师发现,教材中的传统实验存在安全隐患、无法人人参与、现象难以可视化等缺点。

首先,实验装置由纸盒、塑料膜、蚊香等材料制成,但纸盒、塑料膜都是易燃物,容易因蜡烛倾倒等原因被点燃。实验中,学生手持蚊香还可能会因手部抖动等原因出现烫伤情况,安全系数低。

直观可视化的现象能增加学生的好奇心和求知欲。但纸盒中形成的风是看不见的,且纸盒仅有一个面可以观察烟雾流动的轨迹。这样导致小组内部分学生观察角度受限,例如坐在对面的同学观察不到烟雾的运动。这样的装置不利于小组合作,难以令实验教学目标得以落实。

基于以上实验缺点,要把模拟实验的原理和自然风的形成原因建立联系,对三年级学生来说是有一定难度的。

余姚市第二实验小学科学教师张哲盼说:“我们需要创设一个含冷、热空气的密闭环境,引导学生通过实验切实观察到冷热空气流动的方向,因此如何让空气温度以及流动现象可视化是实验教学中要考虑的问题。”

为了便于学生更加直观地观察到实验现象,更好地达成实验教学目标,余姚市第二实验小学的科学教师团队针对实验器材和实验方法进行改进和创新。

据团队成员张哲盼介绍,他们用亚克力材质的实验主体装置代替纸盒,侧面四个圆孔为进风口,顶端圆孔为出风口。全透明亚克力材质在增加安全性的同时能便于学生全方位观察。

同时,在进风口处安装电子温度计,将空气由冷的区域向热的区域流动这一过程中温度的改变可视化;在出风口处安装小风轮,进一步将热空气上升可视化,学生还可以通过风轮转速判断风的大小。另外烟雾产生的装置,也进行了优化,使得烟雾效果放大,提高学生使用的安全性。

“我们引导学生将烟雾的流动和温度的变化链接起来,实验现象更加直观了。”张哲盼说,多角度可视化的实验效果,让学生在模拟实验中观察风的形成、风的流动等现象,更利于学生理解风形成的场所,强化冷热空气与风之间的关系。

这个创新实验装置,还有一个创新之处:四个进风口让实验小组四个成员都能独自在各自的方向开展实验,不光能观察到自身方向进风口的烟雾流动,也能观察到其他几个方向的烟雾流动。这使得每位同学都可以参与实验探究,加强了小组合作。

●实验教学重难点

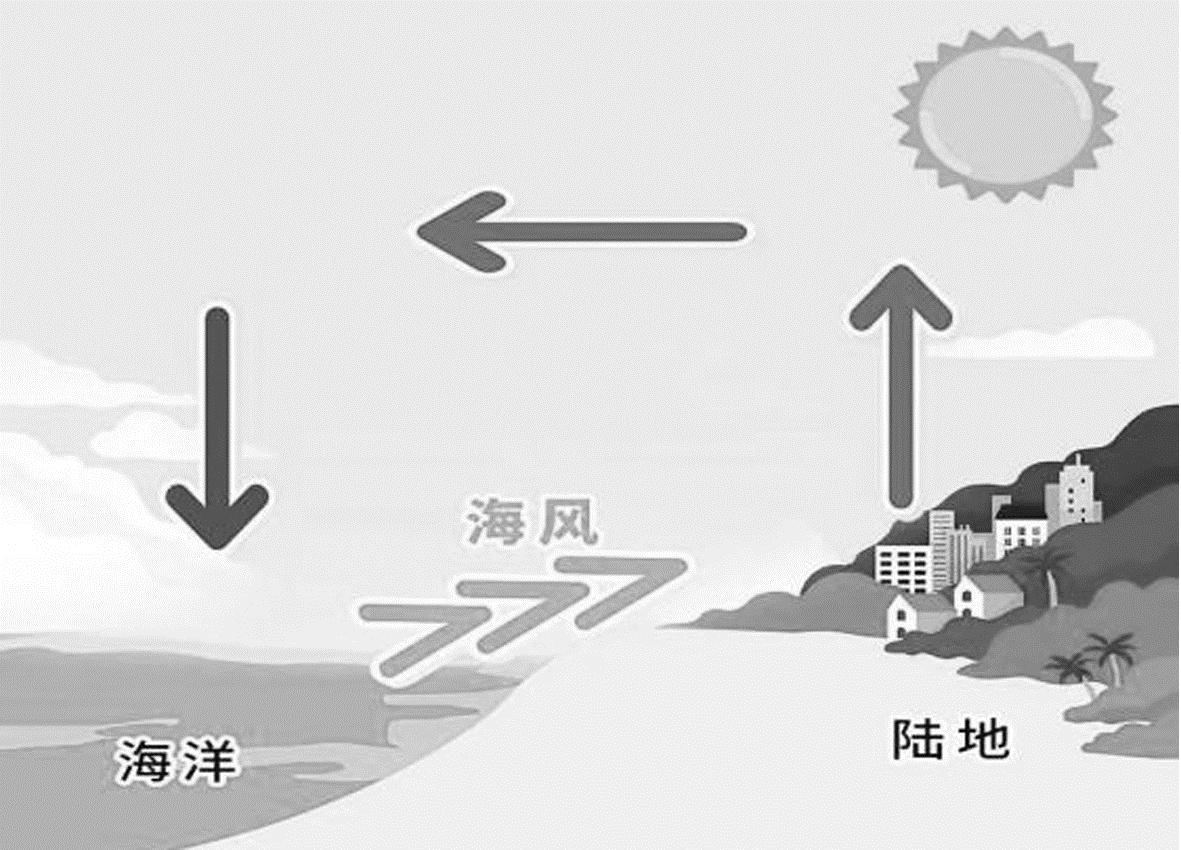

当热空气上升时,空出来的区域将由附近的冷空气来填补,流动的空气就形成了风,空气的流动速度可以通过改变冷热温差以及其他外力介入来实现。

在自然界中,白天太阳光照射在地球表面上,地表温度升高,地表的空气受热膨胀变轻而往上升,热空气上升后,海面上较重较冷的空气流入,这种空气的流动就产生了风。

●实验教学目标

(1)科学观念:通过“风的成因”模拟实验知道风是一种空气流动的现象,是由于冷热不同的空气流动形成的,进而解释风形成的原因。

(2)科学思维:了解“风的成因”装置的组成,建构初步的实验模型来寻找风形成的证据,通过多感官描述与概括观察到的实验现象,进而推测出风的形成原理。

(3)探究实践:通过“风的成因”模拟实验,开展对风形成原因的探究活动,用绘制简图等方式记录观察感知到的现象。

(4)态度责任:通过分析“风的成因”模拟实验的现象,树立用证据说话的意识,保持对风的成因的好奇心和探究兴趣。