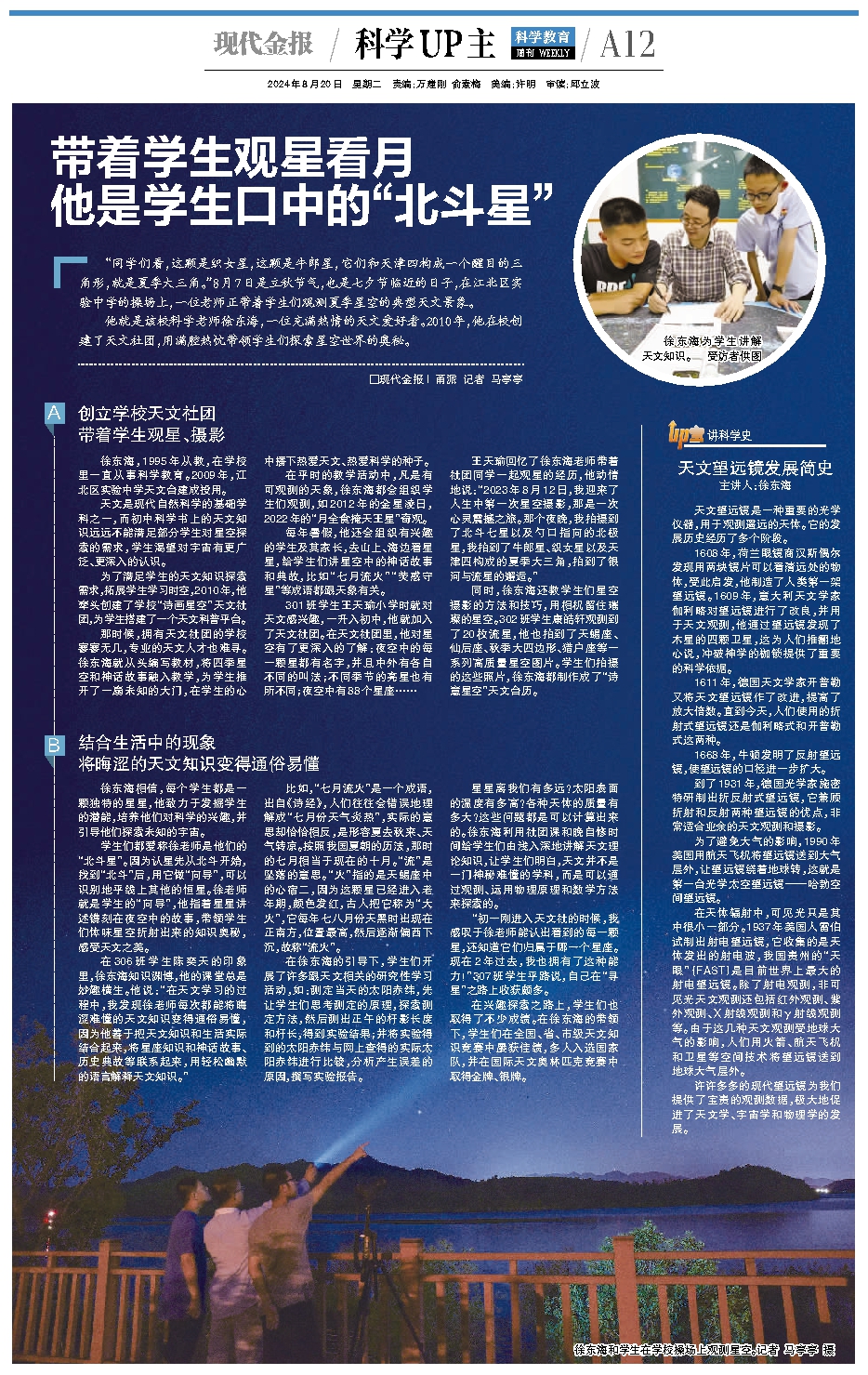

“同学们看,这颗是织女星,这颗是牛郎星,它们和天津四构成一个醒目的三角形,就是夏季大三角。”8月7日是立秋节气,也是七夕节临近的日子,在江北区实验中学的操场上,一位老师正带着学生们观测夏季星空的典型天文景象。

他就是该校科学老师徐东海,一位充满热情的天文爱好者。2010年,他在校创建了天文社团,用满腔热忱带领学生们探索星空世界的奥秘。

□现代金报 | 甬派 记者 马亭亭

创立学校天文社团

带着学生观星、摄影

徐东海,1995年从教,在学校里一直从事科学教育。2009年,江北区实验中学天文台建成投用。

天文是现代自然科学的基础学科之一,而初中科学书上的天文知识远远不能满足部分学生对星空探索的需求,学生渴望对宇宙有更广泛、更深入的认识。

为了满足学生的天文知识探索需求,拓展学生学习时空,2010年,他牵头创建了学校“诗画星空”天文社团,为学生搭建了一个天文科普平台。

那时候,拥有天文社团的学校寥寥无几,专业的天文人才也难寻。徐东海就从头编写教材,将四季星空和神话故事融入教学,为学生推开了一扇未知的大门,在学生的心中播下热爱天文、热爱科学的种子。

在平时的教学活动中,凡是有可观测的天象,徐东海都会组织学生们观测,如2012年的金星凌日,2022年的“月全食掩天王星”奇观。

每年暑假,他还会组织有兴趣的学生及其家长,去山上、海边看星星,给学生们讲星空中的神话故事和典故,比如“七月流火”“荧惑守星”等成语都跟天象有关。

301班学生王天瑜小学时就对天文感兴趣,一升入初中,他就加入了天文社团。在天文社团里,他对星空有了更深入的了解:夜空中的每一颗星都有名字,并且中外有各自不同的叫法;不同季节的亮星也有所不同;夜空中有88个星座……

王天瑜回忆了徐东海老师带着社团同学一起观星的经历,他动情地说:“2023年8月12日,我迎来了人生中第一次星空摄影,那是一次心灵震撼之旅。那个夜晚,我拍摄到了北斗七星以及勺口指向的北极星,我拍到了牛郎星、织女星以及天津四构成的夏季大三角,拍到了银河与流星的邂逅。”

同时,徐东海还教学生们星空摄影的方法和技巧,用相机留住璀璨的星空。302班学生康皓轩观测到了20枚流星,他也拍到了天蝎座、仙后座、秋季大四边形、猎户座等一系列高质量星空图片。学生们拍摄的这些照片,徐东海都制作成了“诗意星空”天文台历。

结合生活中的现象

将晦涩的天文知识变得通俗易懂

徐东海相信,每个学生都是一颗独特的星星,他致力于发掘学生的潜能,培养他们对科学的兴趣,并引导他们探索未知的宇宙。

学生们都爱称徐老师是他们的“北斗星”。因为认星先从北斗开始,找到“北斗”后,用它做“向导”,可以识别地平线上其他的恒星。徐老师就是学生的“向导”,他指着星星讲述镌刻在夜空中的故事,带领学生们体味星空折射出来的知识奥秘,感受天文之美。

在306班学生陈奕天的印象里,徐东海知识渊博,他的课堂总是妙趣横生。他说:“在天文学习的过程中,我发现徐老师每次都能将晦涩难懂的天文知识变得通俗易懂,因为他善于把天文知识和生活实际结合起来,将星座知识和神话故事、历史典故等联系起来,用轻松幽默的语言解释天文知识。”

比如,“七月流火”是一个成语,出自《诗经》,人们往往会错误地理解成“七月份天气炎热”,实际的意思却恰恰相反,是形容夏去秋来、天气转凉。按照我国夏朝的历法,那时的七月相当于现在的十月。“流”是坠落的意思。“火”指的是天蝎座中的心宿二,因为这颗星已经进入老年期,颜色发红,古人把它称为“大火”,它每年七八月份天黑时出现在正南方,位置最高,然后逐渐偏西下沉,故称“流火”。

在徐东海的引导下,学生们开展了许多跟天文相关的研究性学习活动,如:测定当天的太阳赤纬,先让学生们思考测定的原理,探索测定方法,然后测出正午的杆影长度和杆长,得到实验结果;并将实验得到的太阳赤纬与网上查得的实际太阳赤纬进行比较,分析产生误差的原因,撰写实验报告。

星星离我们有多远?太阳表面的温度有多高?各种天体的质量有多大?这些问题都是可以计算出来的。徐东海利用社团课和晚自修时间给学生们由浅入深地讲解天文理论知识,让学生们明白,天文并不是一门神秘难懂的学科,而是可以通过观测、运用物理原理和数学方法来探索的。

“初一刚进入天文社的时候,我感叹于徐老师能认出看到的每一颗星,还知道它们归属于哪一个星座。现在2年过去,我也拥有了这种能力!”307班学生平路说,自己在“寻星”之路上收获颇多。

在兴趣探索之路上,学生们也取得了不少成绩。在徐东海的带领下,学生们在全国、省、市级天文知识竞赛中屡获佳绩,多人入选国家队,并在国际天文奥林匹克竞赛中取得金牌、银牌。

天文望远镜发展简史

主讲人:徐东海

天文望远镜是一种重要的光学仪器,用于观测遥远的天体。它的发展历史经历了多个阶段。

1608年,荷兰眼镜商汉斯偶尔发现用两块镜片可以看清远处的物体,受此启发,他制造了人类第一架望远镜。1609年,意大利天文学家伽利略对望远镜进行了改良,并用于天文观测,他通过望远镜发现了木星的四颗卫星,这为人们推翻地心说,冲破神学的枷锁提供了重要的科学依据。

1611年,德国天文学家开普勒又将天文望远镜作了改进,提高了放大倍数。直到今天,人们使用的折射式望远镜还是伽利略式和开普勒式这两种。

1668年,牛顿发明了反射望远镜,使望远镜的口径进一步扩大。

到了1931年,德国光学家施密特研制出折反射式望远镜,它兼顾折射和反射两种望远镜的优点,非常适合业余的天文观测和摄影。

为了避免大气的影响,1990年美国用航天飞机将望远镜送到大气层外,让望远镜绕着地球转,这就是第一台光学太空望远镜——哈勃空间望远镜。

在天体辐射中,可见光只是其中很小一部分。1937年美国人雷伯试制出射电望远镜,它收集的是天体发出的射电波,我国贵州的“天眼”(FAST)是目前世界上最大的射电望远镜。除了射电观测,非可见光天文观测还包括红外观测、紫外观测、X射线观测和γ射线观测等。由于这几种天文观测受地球大气的影响,人们用火箭、航天飞机和卫星等空间技术将望远镜送到地球大气层外。

许许多多的现代望远镜为我们提供了宝贵的观测数据,极大地促进了天文学、宇宙学和物理学的发展。