开栏语

为进一步发挥实验教学育人功能,提高教师实验教学水平,今年5月,宁波市教育局组织开展2024年全市中小学实验教学说课活动。其中,在科学学科中,不少“先锋派”老师对教材中的实验进行创新和改进。

在新课标的背景下,我们开设“实验先锋派”栏目,通过宣传这些科学老师的创新理念,让大家了解宁波科学教育的新动态、新内容、新思路。

新课标要求

该知识点涉及物质的三态变化,属于课标中13个学科核心概念中的“物质的变化与化学反应”。在内容上,要求学生理解物质三态变化的特点,并能用图像描述这些特点,知道物态变化伴随着吸热和放热,并能将其应用于解释生活中常见的现象。在学业上,要求学生能描述液体和气体在转化时的特点,并能解释有关自然现象。

实验原理

(一)水沸腾吸收热量,温度不变。

(二)水沸腾是一种剧烈的汽化现象,液态水变为气态的水蒸气。

(三)水蒸气遇冷液化放热。

(四)水的沸点会随着水面上方压强的升高而变高。

□现代金报 | 甬派 记者 钟婷婷

到了梅雨季,为什么地面墙面都湿答答的?水烧开的时候为什么会有泡泡产生?高压锅煮东西为什么比较快?这些生活中常见的现象,其实都蕴含着“物态变化”中的液化和汽化。

在小学阶段,学生已经学习到“沸腾需要不断加热,但温度保持不变”“沸腾是剧烈的汽化现象”等结论性的知识,但对于这样的结论相关的科学原理则不甚了了。

在初一阶段,学生会学到“汽化与液化”这个知识点,虽然学生对具象化的现象和知识点有了较强的接受能力,但对于抽象、微观的知识的接受能力还有限。

基于这样的教学情况,宁波市镇海蛟川书院的潘秋羽和王意婷两位科学老师一起进行了“水的沸腾”创新实验探究。通过新的实验方式,提高课堂趣味性,激发学生学习兴趣;同时通过直观具体的实验现象,帮助学生更深入地理解水沸腾的科学原理和物态变化过程中的能量变化情况。

问题的产生

在初中课堂实验中,科学老师一般是运用对烧杯中的水的加热,并测量水温得到水沸腾过程中的温度变化。但这个传统实验存在一些缺点。

在实验过程中为了加快水的升温速度,老师常会在烧杯上方盖一个板,但这样可能导致气压升高而使沸点发生变化,与“水的沸点是100摄氏度”这一课堂内容矛盾,对于这种情况也无法很好地向学生做出解释。

此外,由于水蒸气肉眼不可见,在我们的生活经验中只能直观看到“液态水的减少”却无法感知“水到底变成了什么”“水究竟去了哪里”,教材中的实验也无法直观地体现沸腾过程中由“液态”变为“气态”的物态变化。

如何解决理论和实验脱节的问题?在探究中,潘秋羽和王意婷两位老师改进了教材中的实验。

这样解决问题

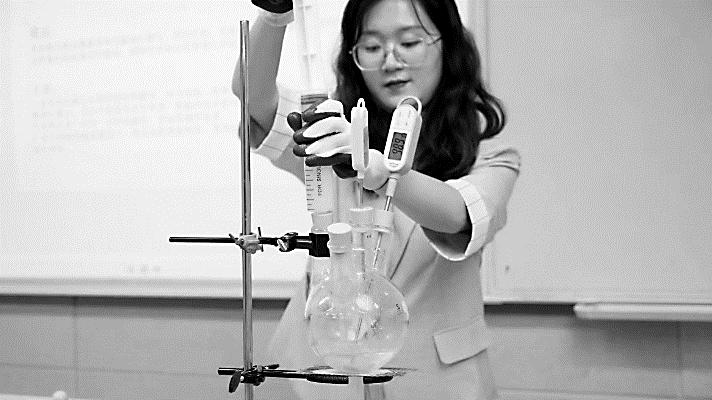

用平常课堂上不太会用到的四颈烧瓶代替烧杯,再根据教学需要在四个颈口处插入探针测温计、湿度计、针筒、气球等器材,这一创新实验仪器可以让学生更科学地观察物态变化。最直观的就是,当气球鼓起时,说明内部充满气体。可以得出两个猜想:1.气体受热膨胀体积增大;2.水沸腾由液态变为气态。

老师还可以使用湿度计测量气球中的湿度,带学生进行进一步探究。通过湿度计示数的比较,若发现气球内的湿度远高于周围空气中的湿度,就说明气球内有大量的水蒸气,这也就验证了水沸腾的本质:水由液态变为气态——汽化,从而说明了前面所观察到的“水越烧越少”的现象。

针筒的用处也很大。

老师可以用针筒活塞的抽拉改变密封的四颈烧瓶内部的气压,根据不同的气压,改变沸点,出现“正在沸腾的水停止沸腾”和“停止加热的水重新沸腾”的现象,并通过温度计直观地看到温度变化。

潘秋羽表示:“本创新实验仪器将多种功能进行整合,较为全面,且能够将较为抽象的科学结论通过形象化的现象进行展现,让学生对知识有更深入、全面的掌握。”

不过,此创新实验仪器的安全性问题还未得到很好地解决。因涉及高温,很难让学生自己动手操作,只能由老师进行演示。且出于装置安全性考虑,烧瓶内部不能有太高的压强,研究“沸点与气压的关系”时有一定的局限性,需加装缓冲装置。