“这边的蚕丝扇,那边的灰雕作品,都是我们的学生做的。”近日,记者在海曙区石碶街道冯家小学的展厅里,看到了许多非遗作品。该校美术老师王宏业介绍,这些都是学生们在校园活动中创作的作品,“也是我们跨学科学习的成果”。非遗项目,如何与学科结合?记者了解到了这些作品背后的故事。

□现代金报 | 甬派 记者 林桦

“灰雕+数学”“蚕丝扇+科学”

跨学科学习让学生们直呼“有趣”

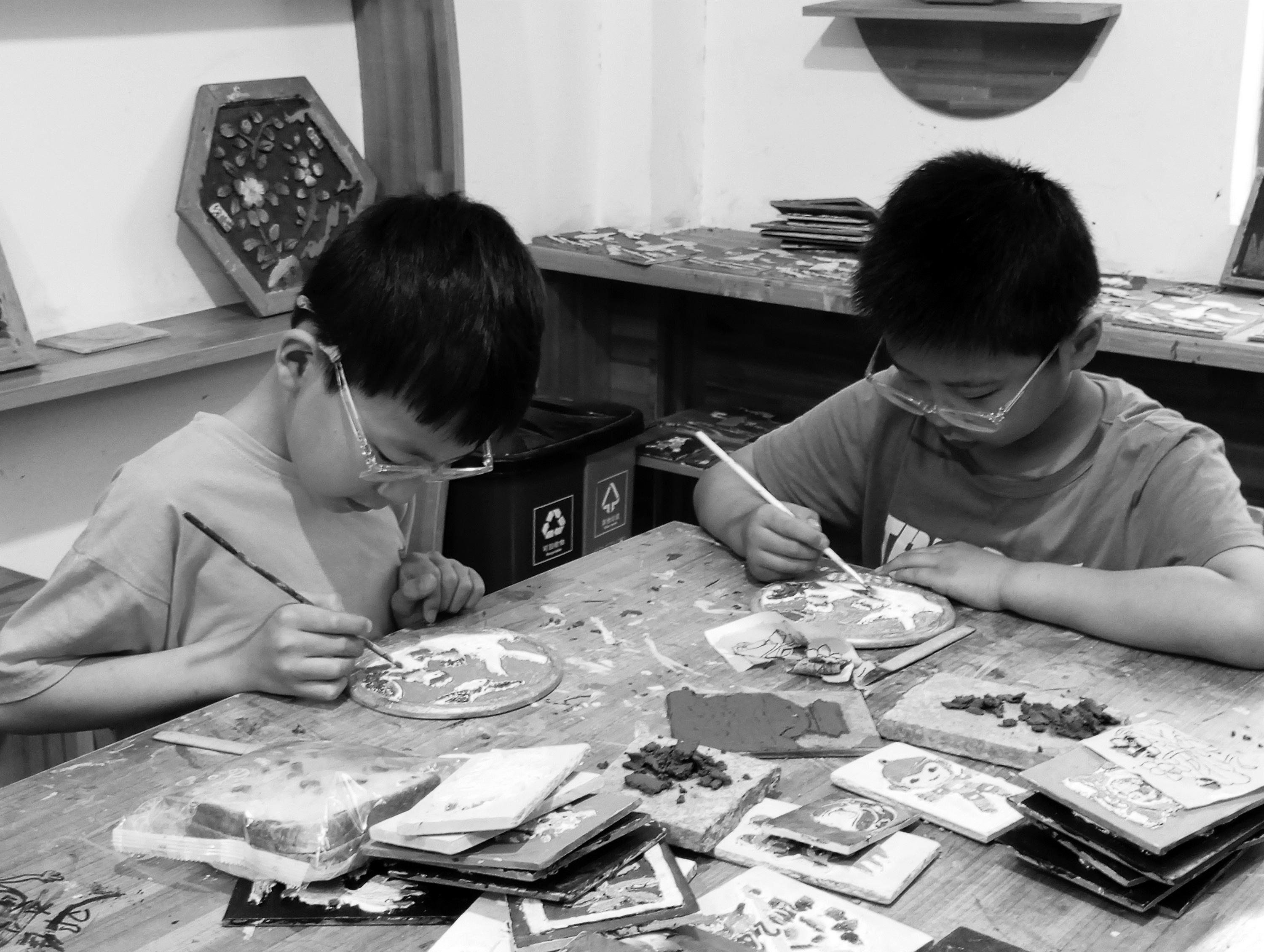

记者发现,在众多的灰雕作品里,有一些作品的图案都与鸡、兔子有关。“这是数学里的‘鸡兔同笼’啊。”王宏业笑着说,这学期他们尝试将灰雕创作和数学学科相结合。

据介绍,制作“鸡兔同笼”灰雕作品的创意还是由学生们想出来的。403班芦慧玲介绍:“数学课上正好学习了鸡兔同笼的知识,在上灰雕课的时候,老师问我们想做什么图案,同学们就说了鸡和兔,挺有趣的。”芦慧玲在学校学习灰雕已两年有余,以往做的都是传统灰雕作品,制作与学科相关的图案还是头一次,“数学老师把我们的作品作为道具,在上课时使用,这也让我对鸡兔同笼这一章节的知识掌握得特别好。”

除了“灰雕+数学”,还有“蚕丝扇+科学”。科学课上,每个学生都会养蚕宝宝,但蚕宝宝吐出来的丝往往得不到很好的利用。“我们为何不把这些蚕丝利用起来?”303班马凌薇同学在养蚕过程中,突然有了这样的想法。在老师的引领下,她和同学一起,用温水泡多个蚕茧,并用筷子拨出丝头,把丝头在空的扇子架上按经纬线进行旋转滚丝。经过十多分钟的操作,蚕丝扇就有了基本的形状。她们自己购买了针织花朵装饰扇面,这样一件蚕丝扇就完成了。

“用自己养的蚕做了蚕丝扇,感觉太有趣、太有成就感了。这就是非遗,承载了古人的智慧。”马凌薇说。

为什么将非遗与学科教学相结合?

“非遗并不遥远,它就在身边”

不管是“灰雕+数学”,还是“蚕丝扇+科学”,它们的融合都非偶然。

冯家小学一直致力于打造非遗特色的校园文化,开发以非遗传承为特色的美育课程,其中,灰雕是该校最早开发的非遗美育课程,如今已成为该校的美育特色品牌,在200多平方米的非遗馆里,有多个专用教室。

宁波灰雕工艺的历史十分悠久,在很多祠堂、庙宇的屋脊、檐角上,灰雕作品随处可见。但对学生而言,灰雕又有些遥远,因此,要学习制作灰雕并不容易。做一件灰雕作品需要经过构思、打稿、塑形、打磨、上色等多个步骤,老师会利用日常美术教学时间,把灰雕的纹样、技法、色彩等在不同年级进行讲解。

“在制作灰雕的步骤中,‘塑形’是最难的。”王宏业说,“塑形”就是要做出立体感,这也是灰雕最有特色的地方。但学生往往缺乏立体思维,所以很难做出有层次的灰雕,“对于初学者,我们会教他们做浅浮雕,用灰料勾勒出喜欢的图案即可。等熟悉了各种步骤之后,再进一步利用灰料的厚薄度做出层次感。”

一般而言,通过十几节课的学习,学生就能基本掌握灰雕技艺了。利用课后托管课和社团课,该校至少有过半的学生接触过灰雕。但王宏业发现,学生们对制作吉祥花纹、瑞兽等传统灰雕图案并没有很大的热情。因此,他开始尝试让学生自主选择题材,像卡通图案、生肖、网络语言等,都是学生们喜欢的内容。

为了让灰雕渗透到学生的学习生活中,学校便有意将灰雕与学科进行结合。“这样不仅让灰雕作品更具有时代性,还能让这些作品成为课堂‘教具’,帮助学生更好地掌握学科知识。”王宏业说,非遗并不遥远,它就在我们身边,希望有更多的学生喜欢上灰雕这一非遗项目。

一所有非遗特色的学校

未来还将继续开展非遗跨学科学习

历经十多年的发展,学校开设了丰富的非遗美育课程。通过学校选课平台,每个孩子可以在灰雕、拼布、掐丝珐琅、四明南词、扎染等十余个非遗课程中挑自己喜欢的进行学习。学生通过创作非遗作品,了解美、创造美,并逐渐拥有表达美的能力。

截至目前,该校累计有超过2000名学生熟练掌握了至少一项非遗技艺,并在各级活动中展示非遗作品。

比如,在艺术节展演活动中,学习四明南词的小伙伴们与宁波老话、创新变脸、甬剧等各类非遗项目的传承人同台展演,收获师生们的阵阵掌声;在“六一”儿童节期间,学校开展了做传统美食、学传统面塑、刻民间剪纸、做香包活动,在潜移默化中培养孩子们对非遗的兴趣;在非遗文创作品展会上,灰雕、泥金彩塑、扎染、掐丝珐琅、拼布、书法、面塑等学生们制作的非遗文创作品都能得到展出。

“绝大部分的学生未来并不会从事与非遗相关的工作,但学习非遗技艺能让他们发现生活之美,传承工匠精神,成为谦逊、坚韧、细心的人,这会让学生受益一生。”王宏业说。

面对“非遗+学科”融合的良好势头,学校自然不会就此止步。“美育和智育之间应该是相辅相成的关系,我们不想让非遗项目独立于学科之外。就目前开展的两次跨学科学习而言,学生们兴趣浓厚。接下来,我们还会继续开展非遗跨学科研究,将非遗与数学、语文、科学、劳动等学科进行融合,以此坚定学生们的文化自信,激发他们对学科学习的兴趣,助力他们更好地成长。”副校长陈奇红说。

专家点评

培养核心素养的有效途径

海曙区教育局教研室副主任、小学

数学教研员、宁波市名师 叶青

《中华人民共和国非物质文化遗产法》明确指出,“学校应当按照国务院教育主管部门的规定,开展相关的非物质文化遗产教育。”非物质文化遗产是我国传统文化的重要组成部分,在小学阶段开展非遗教育,对激发学生民族认同、增强文化自信具有重要意义。

“非遗+学科”的跨学科课程遵循“培根铸魂”的教育宗旨,是一种全新的传统文化与学科教学相融合的育人模式。通过“灰雕+数学”、“蚕丝扇+科学”等特色美育课程,可以达到人文积淀的效果。如“灰雕+数学”中的“鸡兔同笼”问题出自数学著作《孙子算经》,师生们在关注非遗技艺传承的同时,继承和弘扬中华优秀传统文化,在发现、欣赏、创造美的过程中实现了美育与智育共发展。

“非遗+学科”的跨学科课程更是培养学生核心素养的有效途径。基于课程实践性与生成性的特点,为学生提供自主选题、自主探究、自主设计、成果展示平台,达成非遗文化的传播,能培养学生实践、探索、协作、创新等能力,实现自主发展。

综上,在核心素养时代,冯家小学将非遗文化融入跨学科活动的育人模式值得我们学习借鉴。