科研为创新提供理论依据,创新为社会发展赋能加速。

作为高端人才汇聚地,高等院校是科研主阵地。“十三五”时期,全国高校承担60%以上的国家基础研究和重点科研任务,承建60%的国家重点实验室。

在宁波,高等院校立足国家服务地方,围绕“361”万千亿级产业集群,聚焦技术“卡点”,以全球化视野,建设科研平台,汇聚人才资源,校企联合开展科研攻关,涌现出一批具有标志性的科研成果。

□现代金报 | 甬派 记者 王冬晓

大平台孕育大成果

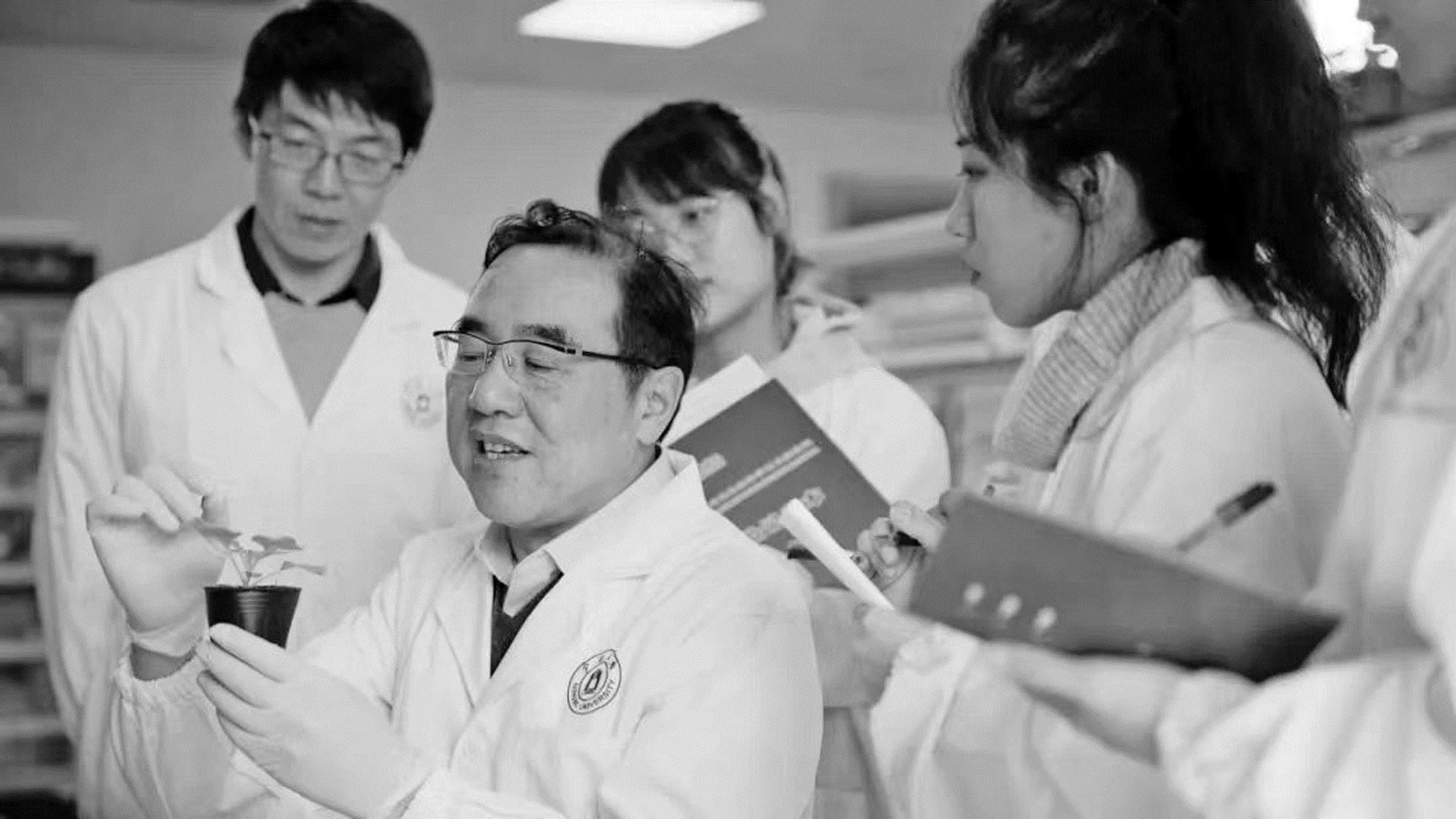

前不久,宁波大学陈剑平院士团队在美国科学院院报(PANS)上发表了最新研究成果,团队以灰飞虱和水稻条纹病毒为研究对象,揭示了灰飞虱Toll免疫通路介导的水稻条纹病毒在虫体内维持稳态的新机制。

陈剑平院士是宁波大学植物病毒学研究所所长,也是省部共建农产品质量安全危害因子与风险防控国家重点实验室主任。该实验室是我国农产品质量安全领域第一家国家重点实验室,也是宁波首个国重室。实验室紧紧围绕区域内陆水生农产品质量安全的危害因子污染机理、风险评估和过程控制三方面的科学问题,开展深入的基础和应用研究。实验室成立三年,聚集国家级人才10余名,承担各类项目上百个。陈剑平院士团队在小麦土传病毒病流行监测、致病机制研究、抗性挖掘与绿色防控技术等成果已累计在全国推广应用1.03亿亩。

读书时从教学楼看出去是大众的厂区,毕业后签约上汽大众,成为宁波市前湾新区汽车产业的新晋一员……宁波工程学院机械与汽车工程学院23届毕业生杜俊杰从没想过自己可以离梦想这么“近”。

从2014年起,宁波工程学院杭州湾汽车学院瞄准汽车产业转型升级,组建新能源汽车碰撞安全与轻量化、汽车振动噪声控制、智能制造技术与装备三大研究平台,获批浙江省高校产教融合示范基地、宁波市协同创新中心、省级重点建设实验教学示范中心,2020年成为吉利汽车研究院技术供应商,2021年入选教育部首批现代产业学院。十年间,宁波工程学院杭州湾汽车学院迅猛发展。

众所周知,大科研需要大平台,大平台聚集高层次人才等科研要素。宁波16所高校、1个国家重点实验室,12个省级重点实验室,以及宁大一流学科、国家首批现代产业学院等平台聚集一批高层次人才。目前在甬高校累计引育院士29名,国家级人才253人,省级人才182人,市甬江人才工程人才和团队带头人330人。

大投入造就新突破

眼下,正是青蟹、虎斑乌贼放苗的时节。

20世纪70年代,东海渔业资源发达,到了80年代,因过度捕捞和海域环境的破坏,虎斑乌贼一度在东海难觅踪影。宁波大学蒋霞敏教授团队,经过十多年努力,攻克了虎斑乌贼大规模人工繁育难题,在世界上首次实现该物种的规模化苗种繁育与养殖。

东海青蟹在内陆盐碱地安家早已不是新闻,这项研究成果背后,是宁波大学王春琳教授带领的水产养殖团队持续8年的科研攻关,其团队选育的青蟹,在全国数千亩盐碱地水域养殖。这意味着原本难以治理和利用的盐碱地,将为当地带来巨大的生态和经济价值。

去年4月,世界最长跨海大桥、中国交通建设史上技术最复杂工程之一的港珠澳大桥,取得了桥梁防撞新技术试验的成功。

“这是最新研发的智能潜浮式船舶拦阻技术,整个系统就像安装在汽车里的安全气囊,只有遇到危险时才会迅速弹出,不但成功实现柔性无损拦阻船舶,而且不影响大桥的景观。”宁波大学机械工程与力学学院副院长郑宇轩介绍。

除了给大桥用上高性能“护带”,研究团队还发明了刚柔匹配防撞技术,给桥墩套上厚厚的可变形“铠甲”,通过借力卸力,消减船撞击桥墩时产生的巨大能量,实现桥墩、装置、船舶安全。这项持续30多年的重大科研攻关项目,背后是宁波大学冲击力学团队三代人的不懈努力。

为持续推进科研水平提升,宁波高校出台一系列政策激励高层次人才投身科研,积极推进产学研结合。宁波大学引进国内外高层次人才发展力学一流学科。诺丁汉大学卓越灯塔计划(宁波)创新研究院通过中外合作共建联合实验室,导入国外高水平科创资源,保持与国外研发同步。浙大宁波理工学院服务宁波发展,立足数字化设计与制造、智慧化港口与服务两大学科群,建设省部级及以上科研创新平台6个,10个学院成立了57个科研团队,3年来学校主持国家基金项目32项、省部级项目99项……宁波高校科研力量不断增强,去年宁波高校科研经费突破12亿元,同比增长30%。

未来,宁波高校作为科技第一生产力、人才第一资源和创新第一动力结合点,加强履行高水平科技自立自强的使命担当,充分发挥基础研究主力军和科技突破策源地的作用,为国家的战略需求和支撑经济社会高质量发展的需要贡献宁波力量。