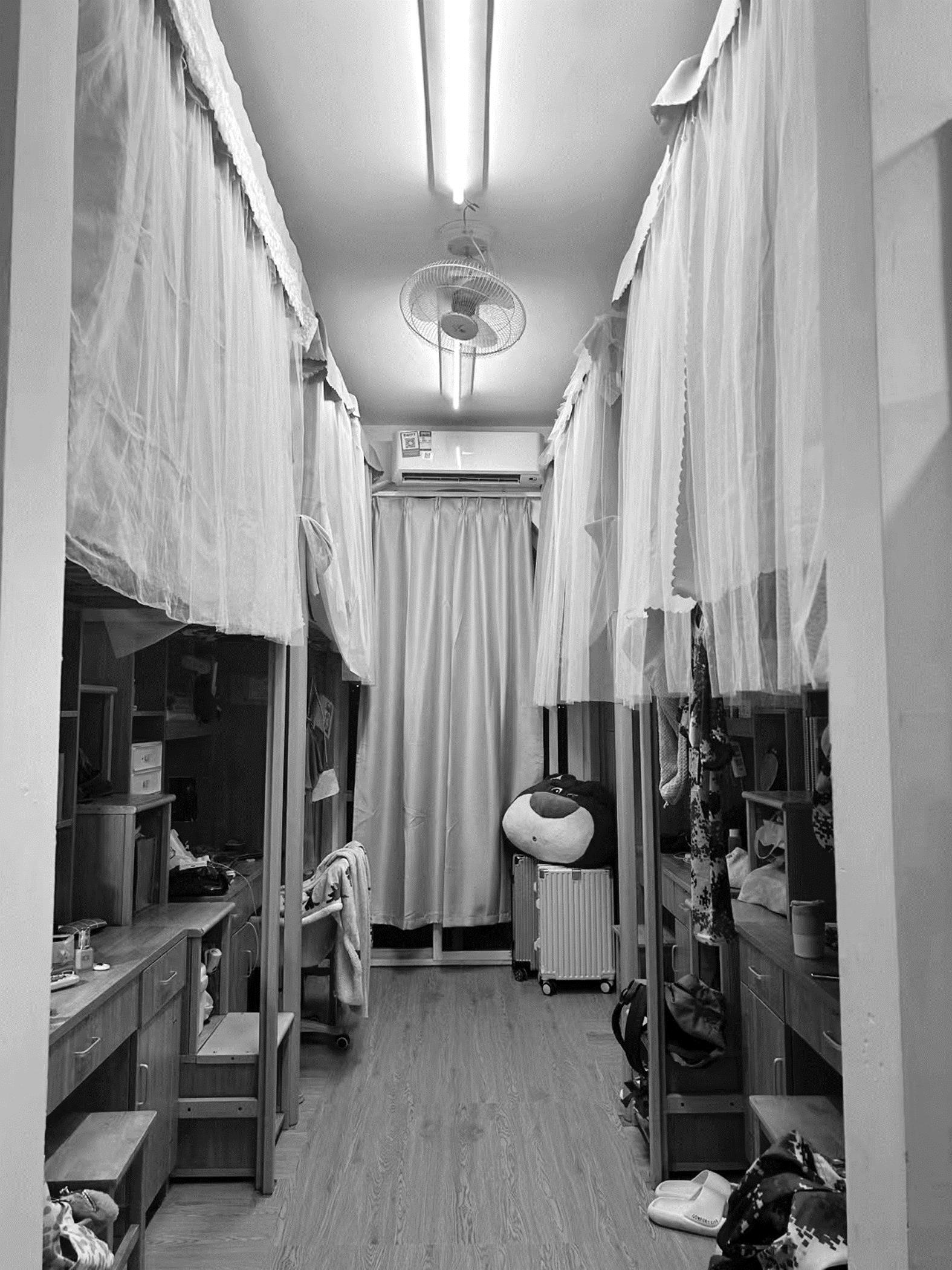

近日,多所高校禁止学生在宿舍安装床帘,引起了舆论广泛关注。

据校方表示,禁止安装床帘是出于对宿舍安全的考虑。近年来,大学宿舍电器滥用现象屡见不鲜,由此引发的火灾事故也时有发生。床帘作为易燃物品,一旦遇到火源,极易造成火灾,导致严重后果。从源头上消除这一隐患,是校方出台禁令的直接动机。此外,辅导员还从人际交往的角度提出了担忧,“床帘的存在,无形中在宿舍内竖起了一道道‘隐形墙’,阻碍了同学们之间的交流与沟通”,既不利于学生身心的健康发展,又可能对宿舍的团结和谐氛围造成负面影响。

这一禁令,遭到了学生群体的强烈反对。大家因何反对?反对的是什么?为什么这次的“为你好”收到了相反的效果?作为一名在校大学生,我想和大家聊聊此事。

主讲人 宁波大学新闻传播学系 孙鑫楠

指导教师 陈宸

“歧视”与情绪价值的错位

这一禁令,在学生群体中遭到了强烈反对。

学生们普遍认为,个人隐私是现代社会中每个人都应享有的基本权利。在集体宿舍的环境中,床帘能为其提供一个相对私密的空间。同时,学生们也强调了自我管理能力。有网友指出,作为成年人,大学生们已具备了基本的防火防盗意识和人际交往能力,床帘的使用并不会直接导致安全隐患,关键在于个人如何正确使用和管理。更有一些学生在网络上发声,指出禁令的出台过于简单粗暴,没有充分考虑到学生的实际需求和心理感受,不免有“因噎废食”之意。他们表示,学校应该更加关注学生的具体需求,而非一味地禁止所有可能带来安全隐患的行为。

美国反乌托邦小说《边界》中刻画了这样两条边界:一条有形——小说中“和谐区”的边界,它限制着人们行为的自由;一条无形——设定在每个人特定身份上的边界,它限制着人们思想的自由。高校发布的“床帘禁令”,无形中在学生个体自由与集体规则间划下了一道难以逾越的鸿沟。

从校园内禁止骑电瓶车到禁止挂床帘,这一个个禁止背后,反映出的是高校管理观念与学生自治之间的冲突。禁挂床帘的举措,从表面上看是为了维护学生的生命安全和身心健康,然而这看似善意的规定,实际上却忽视了大学生作为一个独立、成熟的个体所应享有的权利意识。

大学生与初、高中生在心理、生理和社会角色等方面都存在显著差异,自律意识也相对较强。因此,高校在管理过程中,应当将学生视为与管理者平等的人格主体,而非简单地将自己定位为学生的监护人。这种潜在的“歧视”不仅体现在对学生个人空间的侵犯上,更体现在对学生自我管理和自我发展的忽视上。有些管理者往往以安全和统一为借口,限制学生的自由表达乃至自主决策,给学生带来了压抑的感受。在长期压抑下,学生们的情绪价值无法得到应有的尊重和满足,反抗与抵触的情绪积累蔓延,逐渐加深了学生与高校之间的隔阂,最终导致管理效果适得其反。

统一规范性管理

与个性化需求的失衡

高校的管理观念具有高度的统一性与规范性诉求,旨在构建安全有序的校园环境,维护教育活动的正常进行,促进学生的全面发展。然而,在追求统一性与规范性的过程中,管理者往往容易忽视学生的个体差异性及其在宿舍内的主体地位。他们倾向于将宿舍视为一个整体,而非由不同个体构成的复杂系统;强调宿舍的公共属性,要求学生遵守统一的规章制度。

进入大学以来,面对来自不同地域、拥有不同生活习性的室友们,大家理所当然地渴望拥有一片属于自己的私密空间。但是,面临这种“一刀切”的管理,个人隐私又从何谈起?规范管理与个性需求的偏差不仅降低了宿舍生活的质量和满意度,也限制了学生的自由表达与个性发展。

责任主体归咎的矛盾

高校制定“床帘禁令”时没有考虑到以上影响吗?答案是否定的。但学校依然选择出台这一规定,背后还隐藏着责任归咎的考量。

在高校宿舍管理中,责任主体的矛盾主要表现为学校与学生之间的权责不清。一方面,学校作为管理者,承担着维护宿舍安全和秩序的责任;另一方面,学生作为民事责任能力人也需要对自己的行为负责。

在现实中,双方往往容易出现责任推诿的情况。例如,当宿舍内出现安全问题时,学校可能会指责学生没有遵守规定;而学生则可能以管理不当为由推卸责任。高校肩负着保障学生生命安全的重大责任,一旦发生火灾等意外事故,将会承受巨大的社会压力和法律责任。本雅明在《机械复制时代的艺术》中曾说过,“习俗是被人不加批评地享用的”,多地大学相继出台禁令的行为则构成了一种畸形的“习俗”。为了所谓管理的统一、便捷,又畏惧要承担不可控、不可预的责任,于是类似规定频频出台。相较于费时费力的动员、落实、加强意识培养、关注火灾防控等,趋附便成了最轻松、最安全的不二选择。

就其本质而言,高校的这种行为源自于“身份的焦虑”,即阿兰·德波顿所说的,“担忧我们处在无法与社会设定的典范保持一致的危险当中,从而被夺去尊严和尊重”。管理方缺乏对学生所作判断的足够自信和对其能力的充分肯定,又懒于关注学生安全防范意识和健康身心意识缺失的背后原因。因此,管理方选择采取严格的管理措施,在规章制度上下苦功夫,来规避潜在的风险。央视对此进行了犀利点评;这种处处是规定,句句“为你好”式的大家长作风,看上去是尽职尽责,其实有“懒政”之嫌。

我们并不能完全否定规则制定者的初衷和考量,同时也不能忽视大学生集体在网络上的呼声和诉求。大学重要的是开放、包容,是将学生的需求和发展放在首位,重在不断调整自身管理理念和行为方式。构建“以生为本”的“三全育人”新格局,仅有理念、口号,以及规章制度是不够的,如何将理念和制度落实在每个不同需求的学生身上至关重要。

如复旦大学法学院副教授熊浩所言,“你是孤天里的鹤,而不是一张写满字的纸。”每个学生都是独一无二的个体,不能将其束缚在僵化的规则和框架之中。纵使我们无法窥见深不可测的边界尽头,我们仍可保有怀疑、批判和反省的理性。规则的制定并非一劳永逸,需要在反思中不断进步,在调整中不断完善,使大学成为真正意义上的人才培养高地。