春雨微甜,空气中弥漫着香樟树的味道。

4月21日,雨后初晴,推开奉化西圃村一处民宅大门,三三两两的儿童或执网捕鱼,或在画纸上信手涂鸦。刚刚,他们在这里上完手绘花盆的设计课。

两层小楼、一方院子,是中国人民大学“小裤脚”团队在西圃村的工作室。面向村童开展包括绘画、扎染、植物印拓在内的系列课程,这是今年3月“小裤脚”团队打造的“放学后设计”美育课堂。

通过艺术赋能村民,激发村民振兴乡村,是“小裤脚”团队一直在做的事。在宁海葛家村、鄞州城杨村,“小裤脚”团队聚焦的是留守村庄的成年人。这次,他们把目光投向儿童。

□现代金报 | 甬派

记者 王冬晓

A 奉化西圃村新来的大学生

奉化城区主干道一直往西,双向四车道柏油路在连绵青山处,岔开一条三四米宽的村道。沿村道缓缓上坡,两侧民居鳞次栉比,直至半山腰处,一座水库静卧。这就是位于奉化城郊的西圃村。

2022年10月,中国人民大学丛志强教授携“小裤脚”团队驻村,开启了西圃村艺术发展之路。第二年3月,毕业于人大的几个“00后”大学生和村民一起,把一处租来的民宅打造成“小裤脚”团队工作室。

图纸自己画,毛竹山上有,附近陶瓷厂的碎瓷片在艺术生眼里是天然的装饰品……三个月后,几个大学生把破落民宅装点成艺术小院。近三百平方米的院子里,一架亭台、一方水池、一圃花田还养着两只小鸭子,玻璃屋檐和挂在室内的装饰画,让向来朴素的村民看花了眼。

工作室开张前三天,院里挤满了大人小孩。“小裤脚”口中的“艺术改造”“庭院设计”,在村民眼里有了具象。接下来团队组织活动,参与的村民多了,有的会把孙辈带过来。

与以老人为主的宁海葛家村不同,奉化西圃距主城区车程不过5分钟,附近有区实验小学、向阳学校。全村1800多人中,400多人是18岁以下的少年儿童。

工作室开张的热闹劲儿,很快就过去了。天天往小院跑的,是小朋友。

放学后、双休日,村里的小学生“约好似的”来到小院,看鸭子、做游戏,有的会动手帮“小裤脚”做手工,有的把作业带过来让大学生辅导。

小院成了儿童乐园,带动家长时常光顾。

与此同时,“小裤脚”在村里打造节点景观,和“花姐”樊国娥一起用花卉装饰庭院,把泥瓦匠老范最爱的二胡打造成装置艺术。新来的这几个“00后”,从村民“看一眼愣半天”变成了见面招呼一声的“小裤脚”。

B 为乡村儿童开设美育课堂

赢得村民信任后,小朋友跑得更勤了。

和外公外婆住在一起的熊语薇,在姊妹四人中排行老二,弟弟妹妹刚满一岁,家人无暇顾及。读小学三年级的小熊一周七天恨不得每天来报到:“这里漂亮,有好朋友,有好玩的,老师还很温柔。”

经常来小院的是9—14岁的小学生,这个年龄的孩子正处于试图与父母“解绑”,渴望交友和探索外部世界的时期。另一方面,“双减”政策落地后,作业少了,多出来的时间需要家长给小朋友找事情做,村里的家长或是无暇陪伴,或是不得要领。

“以前要么在家看电视,要么在外游荡,逛到哪里是哪里。”10岁范锡潭语音刚落,妈妈安芬儿抢话道:“过个十分钟我就要打她电话,路窄车进车出,还有一条河,她出去我坐不牢的呀!”安芬儿说,女儿在小院,她的心是笃定的。

在村民看来,与其让小朋友在外闲逛,不如在小院让人放心。

不过,越来越多的小朋友涌入,问题来了:小黄鸭被涂上红翅膀;月季开得正俏却不翼而飞;亭子廊柱上被涂成花花绿绿。在“小裤脚”团队成员、中国人民大学视觉传达专业毕业生史馨眼里,“熊孩子”看似“捣乱”,“他们是在用自己的方式探索自由的边界,表达儿童眼中事物的样子。”史馨说,和学校课堂上的语文数学有标准答案不一样,“艺术能装下孩子们的天马行空。”

今年3月,在团队负责人段红娇的指导下,“小裤脚”团队开设的“放学后设计”美育课堂开课了。“周一到周五自愿参加,小朋友写完作业利用现有材料做些手工。周末组织户外活动,‘小裤脚’把手头的乡村景点设计的一部分,简化成‘微创作’让小朋友参与。”段红娇说。

C 把儿童创作纳入乡村设计

这样的课程得到了奉化区西圃村党支部书记汪善均的支持。

2021年,国家发改委等23部门发布《关于推进儿童友好城市建设的指导意见》。次年,这项工作写入宁波市政府工作报告。很快,“1米高度看奉化”成为村社治理的一项工作。

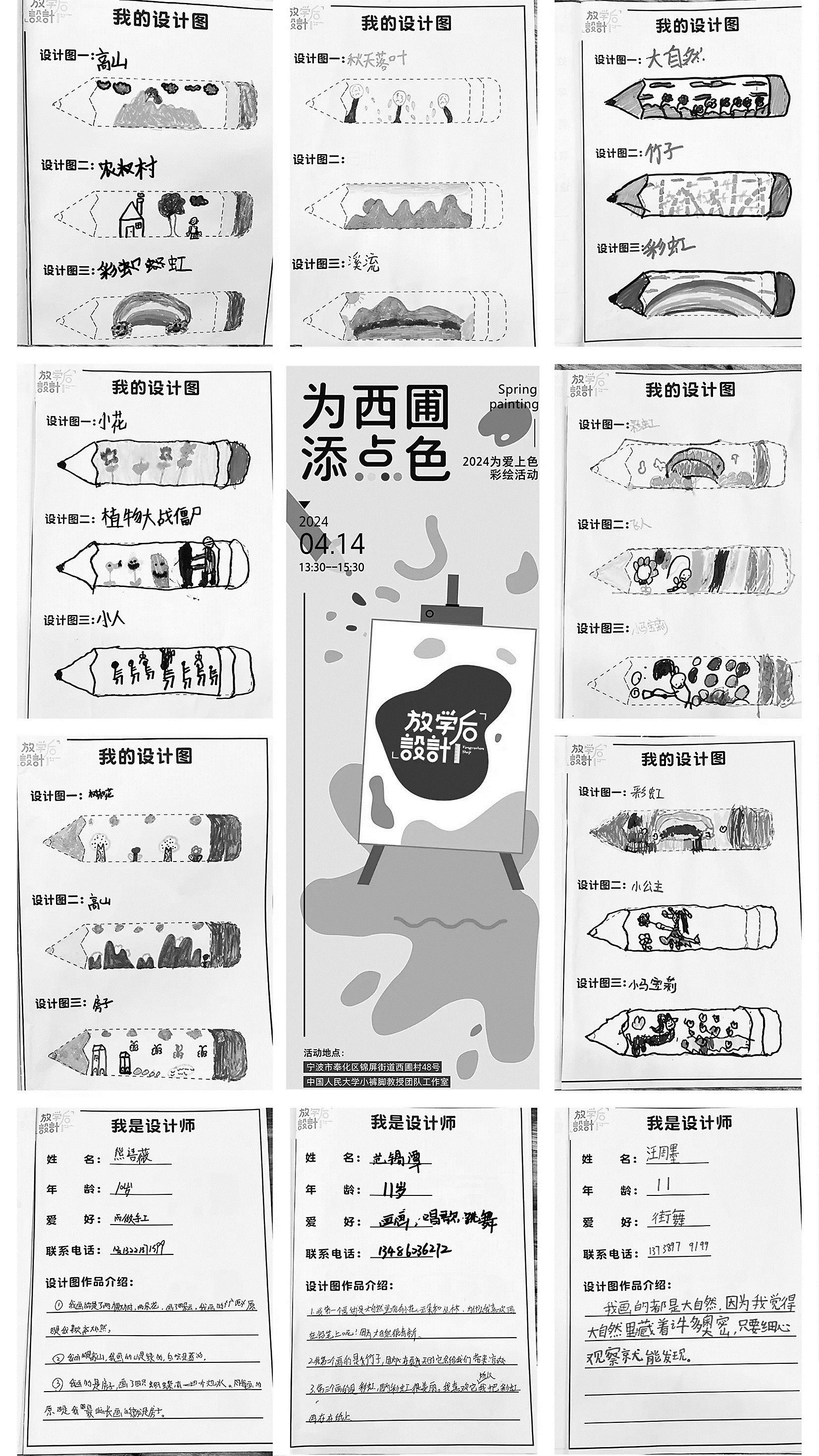

在西圃村一处未完成的景点中,墙壁绘成小学语文课本封面,座椅是一支躺倒的铅笔。这两周的“放学后设计”课程,分别是给铅笔涂鸦和手绘花盆的绘画课。小朋友在设计稿中,为铅笔画上彩虹、云朵,和手拿魔法棒的小公主,在花盆上涂上大海、满天星,和哭泣的乌云。

史馨说,小朋友的设计稿,正是未完成景点的“待续部分”。等到天晴,“小裤脚”带着小朋友,用油彩刷在“铅笔座椅”上绘画涂鸦,用彩笔在花盆上描绘风景并种下喜欢的花朵。小朋友将在祖辈建造的乡村里,留下自己的那抹亮色。

一年相处中,大学生也成了他们的好朋友。

“最喜欢馨馨老师,她很温柔。”小朋友口中的温柔,和大人理解的不同。他们说的“温柔”,并不只是语调轻柔、言语暖心,而是“不去评判”“能玩到一块儿”。

史馨说,这大概是因为自己会用艺术视角去看待儿童吧。“艺术和儿童共通之处,是追求自由,释放天性。”史馨读的专业不是教育学,但她发现之前小朋友在院子里玩耍,一哄而散后的狼藉,变成了“他们会把院子收拾干净,还会主动加入‘小裤脚’的创作中”。

史馨和小伙伴,把这个变化归结为小朋友接纳信任后的主动参与和模仿。

相较于“无心插柳”的惊喜,史馨他们更想让小朋友在日渐寂寞的乡村生活中找到童年的快乐,“好让他们长大后想起小时候,有趣事可追忆,有乡愁可慰藉。”

把儿童纳入艺术振兴乡村实践中,是“小裤脚”团队今年重点做的一件事,“西圃是第一个,等到村里公共景点造起来,我都能想象小朋友的激动,他们会骄傲地给人讲,这个是我画的,那盆花是我种的。”史馨说。