在《明史》与谈迁的《国榷》中均记载,因为朝廷荐辟招天下贤士,在“洪武二十五年九月,除方孝孺汉中教授,孝孺征至”。这个低职位的赐予对方孝孺来说,总算是找到一份自己喜爱的教育工作而已。但离开家乡宁海前往千里迢迢人生地不熟的陕西汉中赴任,也不是轻易的事。方孝孺做好了上路行装的准备,兴冲冲地携带家小与仆人于那年腊月出发,可离家的第一晚就遇到住宿这个难题。从宁海出行至日暮才抵宁波城下,待入城后,城内旅店都已打烊,很难找到落脚处。

1

明时宁海属台州,方孝孺交游多在台州,到宁波府怎样找住处?这让方孝孺有点犯难。据谢时强《方孝孺自述编年》载:此次方孝孺到汉中赴任,“一行八人:先生和妻子、长子、长女、岳父及僮仆媵侍三人”。总不能让全家老小踡缩在小舟瑟瑟发抖地过夜吧。冬夜的风挟着阵阵寒意袭面而来,方孝孺站在船头正寻思着怎样解决投宿问题。幸好撑船人为他提了个醒:前面这幢高屋大宅不就是张敬辉的家,何不到他家去借宿一晚呢?舟人之言让方孝孺眼前霍然一亮,仿佛暗夜中看到了一团希望的灯火。这桩出行首夜碰到的困扰,最后变成了暖心而难忘的回忆。3年后方孝孺把这件事记在《慈竹轩记》,今天读来有若煦风轻拂,让宁波这座古老的城市增加了文明而温暖的亮色。

《逊志斋集》中“慈竹轩记”一文这样写着:“昔年拜汉中之命,有令至家,与妻子偕往。岁暮抵鄞,时天甚寒,日且晡,小舟循城行十许里,逆旅舍已闭门,遥望崇墉高栋,有室翼然。舟人指曰,此张君敬辉之居也。”小舟抵岸后,方孝孺先派人前往张家叩门,把要求借宿的情况向主人通报。张敬辉得知方孝孺一家前来,喜出望外地张罗起来。“敬辉出迎客,其母立堂上,候妻子肃以入,张灯具肴馐。酒数行,诸弟侍侧,皆整饰不凡。”好客的张敬辉把他的老母亲、兄弟们都动员起来,像操办重要的事情一样迎接方孝孺这位不速之客。没有事先的预约,没有待客的准备,凭着大户人家的富足和接待条件,把方孝孺一家老小安顿得舒舒服服。这个夜晚,成为方孝孺离家赴任千里路途奔波中的难忘之夜。

第二天,方孝孺对张敬辉的母亲和他的居住环境有了更深的印象,“明日予见其母,丰下秀眉,出言温温……正堂北种竹数十百箇,滋植茂甚。母悦之,因名侍膳之所曰慈竹轩,愿得畀一言,余笑且诺”。这一段把《慈竹轩记》写作的来由作了交代,还把宁波大户人家讲究礼仪、讲话语调以及“不可居无竹”的宅居方式都予以记叙。鄞地和方孝孺前往的汉中不仅有着南北方的地理差异,两地的文化教育水平差距更大。当方孝孺历时124天抵达汉中后,看到的汉中府学景象着实让他大吃一惊,在写给表哥卢原质的《与卢编修希鲁书》是这样描述汉中府学,“初八日始到任,山郡荒陋,士人绝少,生徒数十人,聪明者不一二见。又乏师儒,五经亦无全者……仅如村学舍蒙童师”。府一级的官方教育机构和方孝孺在宁海前童村“石镜精舍”的教学条件相比,也好不到哪儿去。不仅生源少,而且有素养的教师也相当少。面对地貌和教育双重荒芜的现实,方孝孺深感肩头的责任,可不是一般地沉重。

2

明代时宁波城墙高筑,城周长有9公里,建有义和门、东渡门、灵桥门、长春门、望京门、永丰门6个城门和南水关、西水关两个水门。方孝孺乘小舟进城应是从水门进入的。宁波当时市肆繁华,加上设有对外开放的市舶司,已是重要外贸口岸。市民的教育和文化水平在官学与民间书院合力下,儒学风行而人才荟萃。江南的富庶和文风之盛,这是地处西部僻远的汉中无法比拟的。特别是张敬辉这样宽裕人家,讲究生活质量,家庭和睦,过着“身不涉忧患之涂,耳目不接危辱之事,食有稻鱼,衣有枲丝,无求而自足,无愧而自适”员外般逍遥日子。这多少让方孝孺有羡慕之心,但方孝孺绝非追求安坦地过过小日子之辈,他是心怀大志向往圣贤之道的人。正如接下来他在《慈竹轩记》里表白的,“明道立德,揭天地之蕴,开生民之惑,而光耀于无穷”。从文章中,已经看出了方孝孺的君子践道之志。读到这些忧怀天下苍生能使人格升华的文字,总觉得在靖难之时和朱棣对质廷上,他那种大无畏气概绝非一时冲动,而是方孝孺骨子里的信念流量。

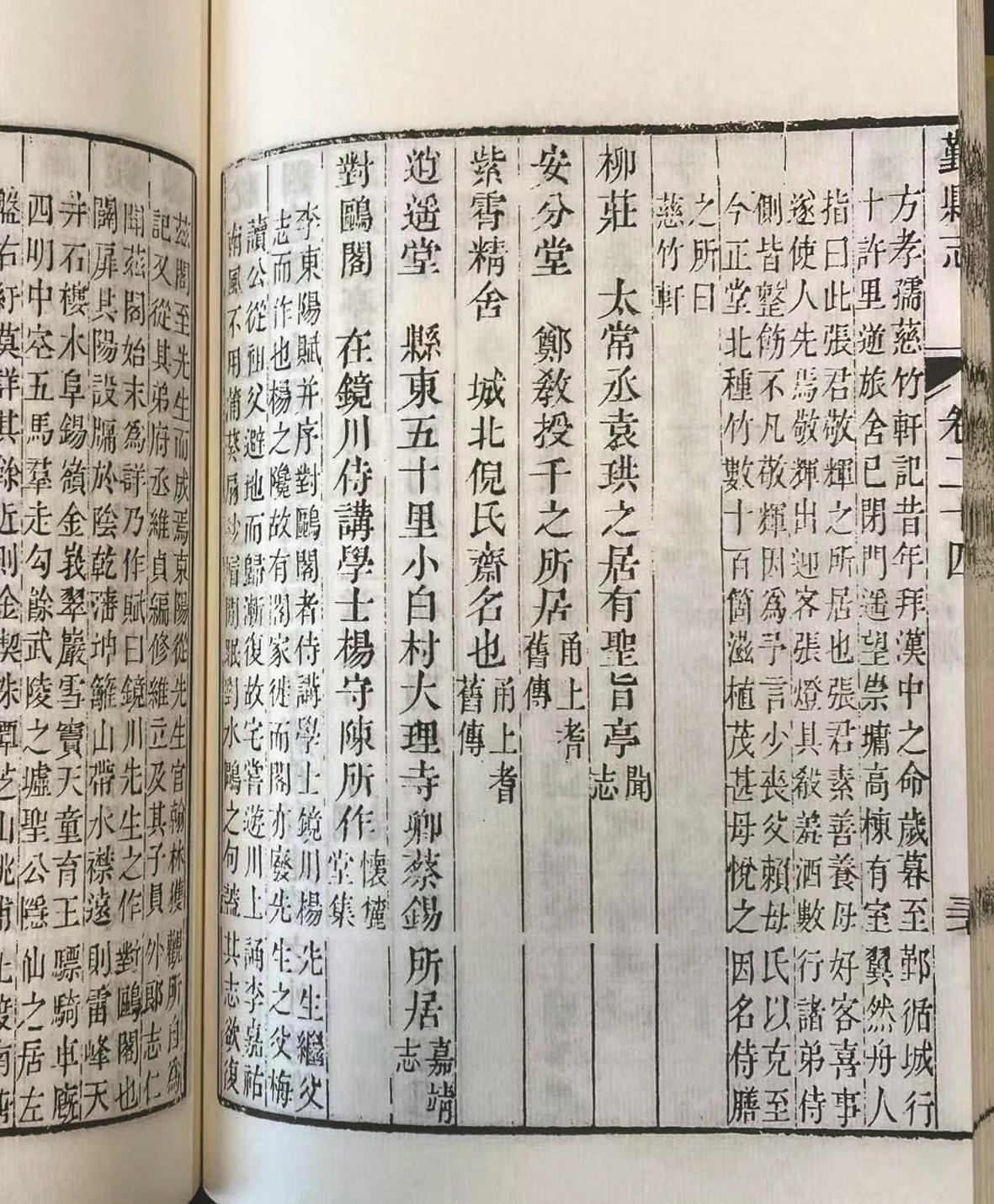

宋濂去世后,方孝孺已成儒林首推。当时的世人若能得到方孝孺一文一字,皆引以为傲。不知道张敬辉在得到《慈竹轩记》一文后,全家上下是多么地高兴。所有的建筑在光阴消磨下,终会有易主或倒塌那一天,而张敬辉以孝奉母的慈竹轩,不仅在重印过无数遍的《逊志斋集》保留,最近我翻阅乾隆时的《鄞县志》亦赫然在目。乾隆《鄞县志·古迹》载:“慈竹轩,张敬辉养母之所。”并把方孝孺的《慈竹轩记》开头一章收入志书。也有可能因方孝孺这篇文章,才把“慈行轩”作古迹载入志书吧。

3

乾隆《鄞县志》主纂为清代史学名家钱大昕,这个被誉为学贯古今的“通儒”,一般来说地方志他是不会参与修纂的。原来他与时任鄞县知县的钱维乔交好,经钱知县力邀,钱大昕看在友情份上不好推辞才出任的。钱大昕十分敬崇方孝孺,他的《潜研堂诗续集》卷四收的《方正学祠》一诗可证:“噀尽常山舌血红,读书种子果推公。一门都入全归录,五尺羞称靖难功。煮海久知刘濞志,劳军难得亚夫忠。长陵金碗今零落,尸祝何如老秃翁。”律诗用典较多,他把方孝孺的大忠和读书种子形象作为全诗的着墨点。同时说明钱大昕曾参拜过方正学祠,这首诗对方孝孺殉道意义从历史维度作了思考,并把许多历史人物和事件典故引用诗中,钱大昕一腔久仰与激越的情感展溢笔下。

如今,钱大昕写《方正学祠》律诗已过250多年,方孝孺借宿宁波也是600多年前的事了。至于热情招待方孝孺一家的张敬辉,到底和方孝孺原是什么样的关系?在《鄞县志》里的“选举”“名宦”“人物”和“职官”里,找不到张敬辉的任何线索。如是方孝孺同学朋友之辈,可能在《宋濂全集》里有线索,于是我翻阅宋濂的集子,仍不见张敬辉影子。如果仅仅是一个好客而原本不相熟的大户人家,好像也不是。因为《慈竹轩记》还记着:“至官所三岁矣,往来乎南北,无一年之休,未果为之言。而追思其地与其兄弟,未尝忘乎心也。今年较文于京府,季弟自家来会,复道敬辉之意。”这让我们知道《慈竹轩记》是离借宿那天的3年后写的,且方孝孺的季弟方孝友和张敬辉之间也有交集,且张敬辉让方孝友带口信给方孝孺,说明这两家人平时是互有联系的。另外,记文中说到撑船的人也知道张敬辉的宅居,方孝孺可去张家投宿,似乎非常熟络。在方孝孺的《慈竹轩记》结尾处,我读到:“他日获归休于家,以叙天伦之乐,尚当过敬辉之庐,从观慈竹之盛,盖有日矣,敬辉且待之。”看来张敬辉和方孝孺的交情还不浅,这张敬辉会不会和方家是亲戚呢?如果是,方孝孺被诛十族的时候,那张敬辉又遭遇了怎样的命运变故呢?这个历史谜题,一时之间可难获答案了。