上林湖,一个古老的湖泊。

东汉起,这里就开始烧制瓷器。

在宁波市文化遗产管理研究院院长林国聪看来,上林湖制窑有几大优势。其一,优质的瓷土资源;其二,茂密的山林提供柴火;其三,水系密布,有运输便捷之利。

自古而今,上林湖区的面积多有变化,水位本身的起落是一方面;二则,1957年上林湖改建水库,水位上升,岸线大改,一批窑址自此没入水下。

为探明上林湖水下遗存,浙江第一个内水水域水下考古项目——上林湖后司岙水域水下考古调查获国家文物局批复实施,项目取得成果,后司岙窑址被证实为秘色瓷原产地,水陆相映生辉。

A

“黑科技”加持

展开水下探秘

上林湖底有宝贝,是一个众所周知的秘密。

林国聪手上有一张1916年上林湖区的测绘图,湖岸线跟今天比,相去甚远。

许多当地人都知晓,1957年建水库前,后司岙窑址南面有沈家村,湖区南部东西两侧则分别有湖东村、湖西村。今天的后司岙窑址看上去像“孤悬”岸边,事实上,旧日其南侧村庄道路相通,沿湖岸可一直行至今日上林湖南岸。

后司岙水域水下考古调查之所以启动,主要还是为了与陆上发掘联动,“互为补充和支撑”。

潜入湖底,又能“看”到些什么?

“上林湖水上面看着挺干净,水下能见度却很一般。”林国聪说。水深1米左右,尚能用肉眼判断,比如能看到浅处昔日村庄的断壁残垣,再往下就只能借助科学仪器了。

林国聪和伙伴们测量过,上林湖平均水深大约是5米,最深处8.3米,为探清情况,他们“水、陆、空”齐上阵。

首先是侧扫声呐,形成湖底平面的声呐影像,通过明暗对比,可发现异常。“黑科技”不好解释,简单地说,“就像医院里照CT一样”。

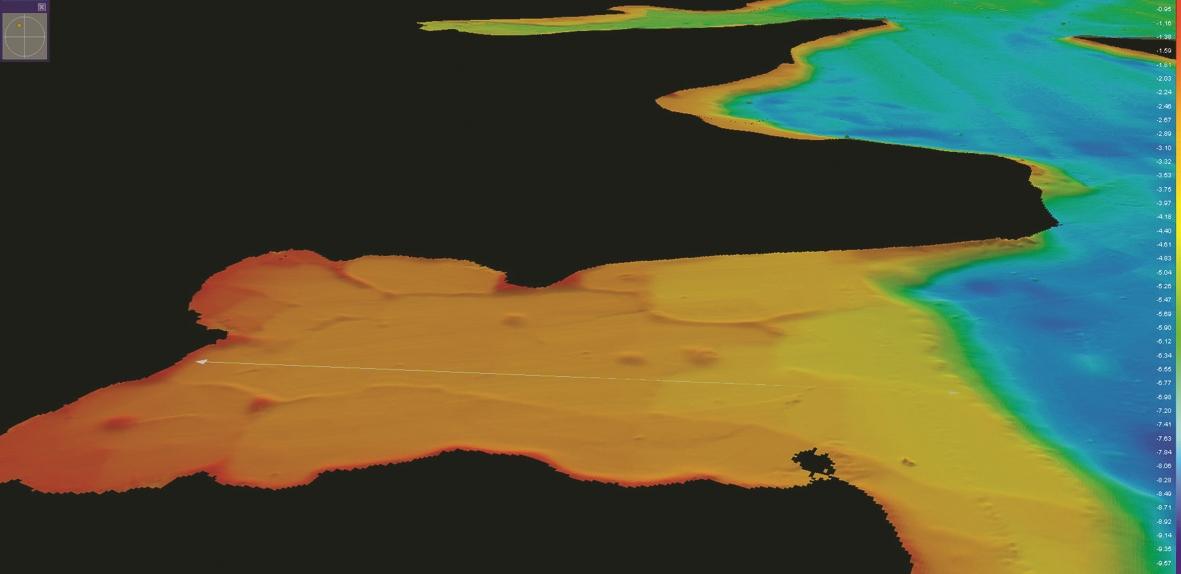

还有一种,叫多波束声呐,可以大面积收集数据,通过测量水深,了解湖底高低起伏,建立形象直观的三维数字模型。

如果说,了解陆地环境靠无人机,那么声呐,是水下探秘必不可少的工具。

果然,后司岙水域出现了一些“异常”的数据。“通过声呐成像,可以看到有多个圆形的凸起,我们怀疑是圆形的窑炉。”

B

上林湖底有什么?

只靠声呐是不够的。

用林国聪的话说,“水、陆、空”也包括“声、光、电、磁”的综合运用。

有一种航空磁力探测仪,可以在低空使用。“不同物质磁场不一样,高温烧制过的东西、瓷器、窑炉,磁异常值跟周边泥土不一样。”

得到探测数据,还需“眼见为实”。考古队员们潜入水下,看得见的,就拿手电筒加照相机拍;光学解决不了的就还用声学,有一种浑水摄像机,叫Didson声呐影像,也可以获取水下声呐影像。

多种手段综合运用,他们获得圆形窑炉的水下实地测绘数据:直径7.5米,残高0.9米,东北有一长约4米的缺口,由30余块不规则石块围砌一周而成;炉内高于炉外0.2米,炉内有大量匣钵、青瓷瓷片、砖头等堆积,炉外为沙土。

类似的窑炉,后司窑周围水下有6座。

除了窑炉,林国聪和伙伴们还在上林湖底发现了不少东西。沉船,有6艘,“看上去是比较简单的船,应该用作水上交通”;4个片区的建筑基址,跟旧日村舍可以对应;还有1条古水坝和其他道路。

这处水坝,在今天上林湖南侧水底,离山很近,或曾有蓄水、淘洗之用。

林国聪对照文献,认为此坝或为史料所载明正德八年(1513)上林湖改建的湖堤,位于昔日象鼻山、猫头鹰山、长凉山之间。水坝两端似有桥与村庄相连,与口碑调查吻合。

“地面上的遗址可以发掘,湖底条件限制,不能发掘很大面积,湖底的水坝,多高多厚,内部怎么样,我们用到了‘浅地层剖面仪’,有针对性地去了解湖面下水坝的剖面。”

考古学,底层逻辑是人文社科,但随着科技发展、学科建设水平的提高,而今其应用领域一般都是多学科、跨团队、多领域的整合。

林国聪结合实际说:“今天的考古工作中,老中医式的‘望闻问切’固然依旧是必要手段,但法医、侦探式的“解剖”也不可少,且对提高相关工作的精细度大有裨益,帮助我们从更宏观或更微观的角度接近历史真相本身。”

C

水陆一体

地理信息系统的建立

一方水土养育一方文化,也孕育一方产业。

在林国聪看来,上林湖窑业遗存是个立体体系,人工、自然遗存全要素包括在内。支撑其运输的水系,自然也是必要组成部分。

水下考古中,他们还用到一种仪器,叫“探地雷达”。这是一种原应用于地球物理勘探的仪器,经过改造,首次应用于水下考古。“探地雷达帮我们生成了精度更高的湖底三维地形图,帮助我们取得判断。”林国聪说。

比如帮助摸清上林湖底的一条古河道。“我们判断这条河道曾北通曹娥江、浙东大运河,为上林湖瓷器运输要道,至北宋晚期窑业衰落后拦坝蓄水,上游部分区域被淹没。”

还有一些隐伏性窑炉的探测,探地雷达也帮了忙。这类窑炉被淹没时间长,顶部淤泥较厚,湖底表面几乎看不到任何凸起。但雷达所发射的电磁波可以穿透一定深度的湖底地层,从雷达成像剖面上,可以根据窑炉顶部拱起特征对其进行判别。

在上林湖水下考古中首次应用的“黑科技”很多:探地雷达、航空磁力探测、超短基线定位系统、潜水员手持声呐、Didson双频识别声呐的运用,在省内乃至国内都是首次。

“水下考古不是孤立的。我们最终希望,水下调查与陆地调查相互结合衔接,考古发现与历史文献相互印证补充,可以帮助建立上林湖水陆一体的地理信息系统。”作为一名从业多年的水下考古队员,林国聪深有感触,“水下考古,不是水底观光,也不是冒险体验。每一次下水,都有明确的任务。”湖底他们所有感觉“疑似”的东西,湖堤、缓坡、环湖道路、水下台地、局部剖面,最终都通过重重求证,不断聚焦,最后锚定。

“就成果而言,我们不仅关注发现了什么,也在乎方式方法的更新迭代。水下考古本身,依赖于科技的进步。希望我们具有开创性的工作,也可以反过来,推动科技的进步。”林国聪表示。

记者 顾嘉懿