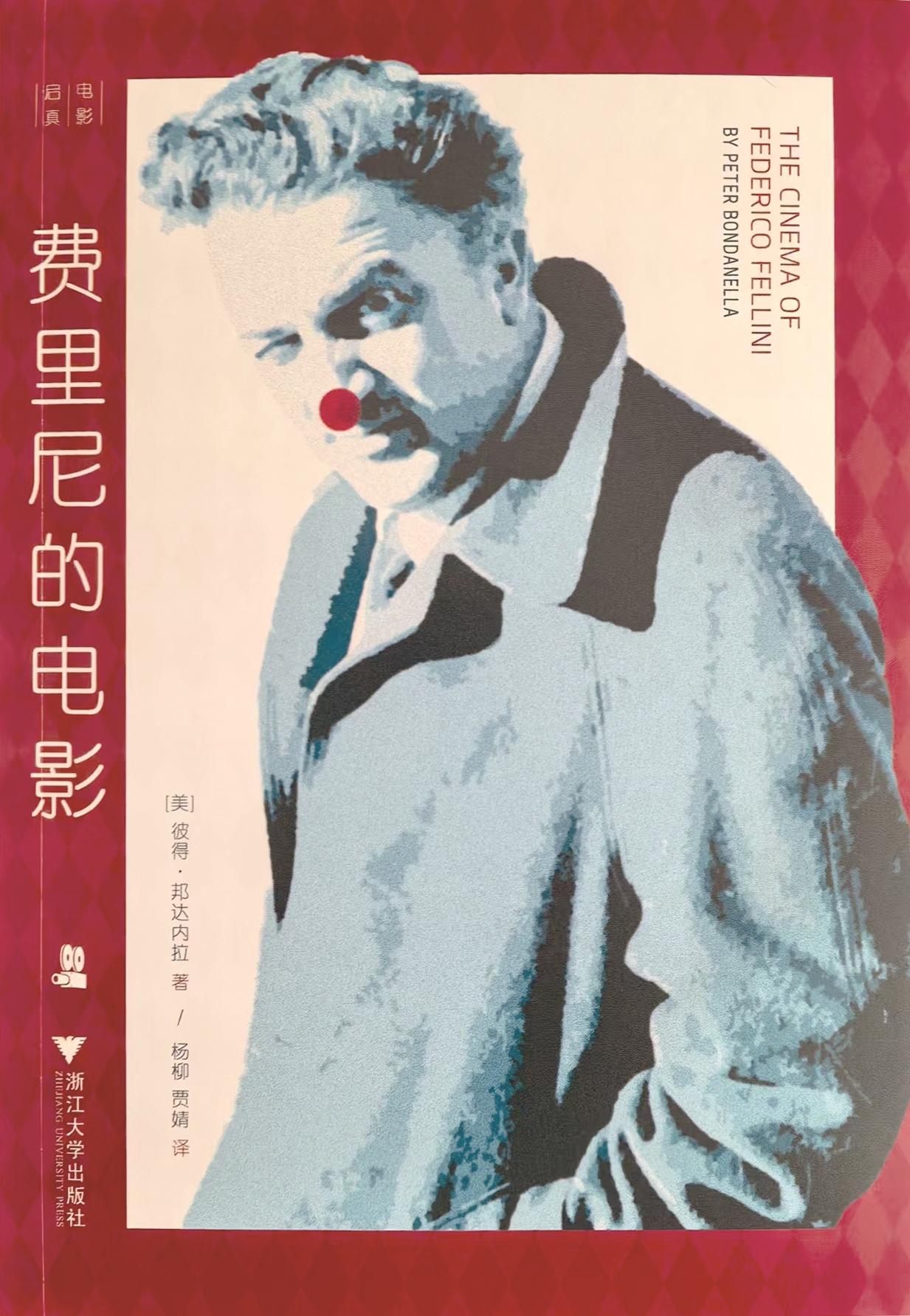

意大利著名导演费德里科·费里尼是一个极具理想主义色彩的电影导演。他一生其实只做了一件事:拍电影,拍自己想拍的电影,拍反映自己独一无二艺术华彩的电影。这一点,说起来容易,做起来很难!

说费里尼是光影世界里的魔术师,毫不过誉。从官方认可的成绩来看,他在意大利和各大国际电影节上斩获了数以百计的奖项,单就奥斯卡金像奖就有23项提名,7次得奖。而看过他的《大路》《卡比利亚之夜》《甜蜜的生活》《八部半》的观众肯定也会同意笔者的观点:费里尼有着无穷的创作激情和想象能力,他的很多作品实现了在电影界很难并存的好口碑和高票房。这本《费里尼的电影》不但系统介绍了这位意大利导演的艺术成就,还将他的影片放在当时特有的文化和美学语境中加以了深入分析。

在当时的西方,那个被媚俗文化和大众媒体所主宰的时代中,导演要把自己的幻想世界、光影理念真正化为电影成品,需要具备诸多条件。所以该书,首先让读者了解的是费里尼漫长职业生涯的复杂性:费里尼一开始从事的是新闻和漫画工作,这使他能写会画,又很了解意大利的社会现实,懂得如何将情境、主题和形象三者进行和谐化。后来他转为“摇笔杆子”的编剧,这一生涯为他后来很多电影的原创性提供了文学上的积淀,使他能驾轻就熟地一人身兼导演和编剧,进行创作。

笔者最早了解费里尼始于他编剧的《罗马,不设防的城市》。这是一部新现实主义的开山之作。什么是“新现实主义”?笼统而言,其特征包括新闻纪录片的范式,非职业性的演员,粗颗粒的摄影和朴素简单的打光效果等。费里尼对意大利的新现实主义有所贡献,但他没有局限于此,而是一度想要超越自己。这就涉及了费里尼电影的一大特色:不用镜头诱导观众,只用镜头来“讲故事”。他认为只要把故事讲好,观众们完全有能力凭自己的视觉感受、人生经历、情感体验来对电影进行客观评判。他在谈到影片《大路》时便说过:“我不想‘证明’任何事,我只想去‘展示’……”费里尼也从不期待自己的电影能提高观众的理性分析能力、逻辑思辨能力、艺术欣赏能力,他要做的仅仅是勾起观众的那份好奇心,使他们能自觉沉浸在银幕上那个亦真亦幻的光影世界里。

费里尼确实也做到了,这里需要提到它电影的另一特点:梦幻性。费里尼的电影很喜欢讲述在意大利城乡流浪人群的故事。“梦幻性”在此间占据了重要位置。譬如《八部半》里明显有着弗洛伊德式的精神展现。这部电影也为后来的心理电影确立了某种范式。笔者印象颇深的是该片中费里尼对摄影机镜头的掌控可谓行云流水,出神入化,那种时空穿梭的剪辑方式展现出意识流的特征。观众在看他电影时,会很自然地与主人公一起体验喜怒哀乐,而来不及辨别周遭发生的一切是真实的,还是虚假的。我们总会看到小丑、马戏团,笙歌不断、欢舞无歇,可待到曲终人散,却是无边的落寞陡然而生。不过转瞬我们又会开心起来,又会向前。“当你觉得自己无路可走的时候,你就往前走。”费里尼电影中的人物就是如此,明明凄苦异常,却能重拾勇气,再度前行,我相信这是费里尼自己认知中的生活真谛之一。

费里尼的“人物三部曲”《卖艺春秋》《白酋长》《浪荡儿》的主角皆为性情乖张的非典型性人物,他用戏剧性来表现“角色”和“面具”间的冲突。当他用艺术手法揭开面具后,很多属于本质的东西就显露出来了。关于这一点,他的“恩典与救赎三部曲”《大路》《骗子》《卡比利亚之夜》更为出名。这三部电影在主旨上殊途同归,就是要展现一个有爱的世界,塑造出信仰爱、奉献爱、为爱而生的人物,使观众能看到另一种可能的生活,挖掘出人心之善与美来。正因如此,我们看费里尼的电影,犹如从水滴看世界,由一斑见全豹,在那里面:小丑不丑,宛如天使;浪荡儿也不浪荡,心怀远方;甜蜜的生活充满了苦难;骗子想行善了,却遭到了杀害。卑微的小人物们既可笑可悲又可怜,大都没有求仁得仁的结局。可他们还是希望变好,并为之努力。《大路》用爱唤回了人性,《小丑》忍着悲伤,创造欢笑,《浪荡儿》竭力抵抗平庸与无聊,《骗子》试图过上正确的生活……

费里尼的电影至今不过时,是因为他看透了世界,也看透了我们。我们就是他电影中的人物:惯于用欢乐掩盖着悲伤,用喧嚣掩饰着孤独,明明对人生充满了彷徨和困惑,却要表示自己都明白、都清楚,然后默默地奋力挣扎。他的电影让观众感同身受。