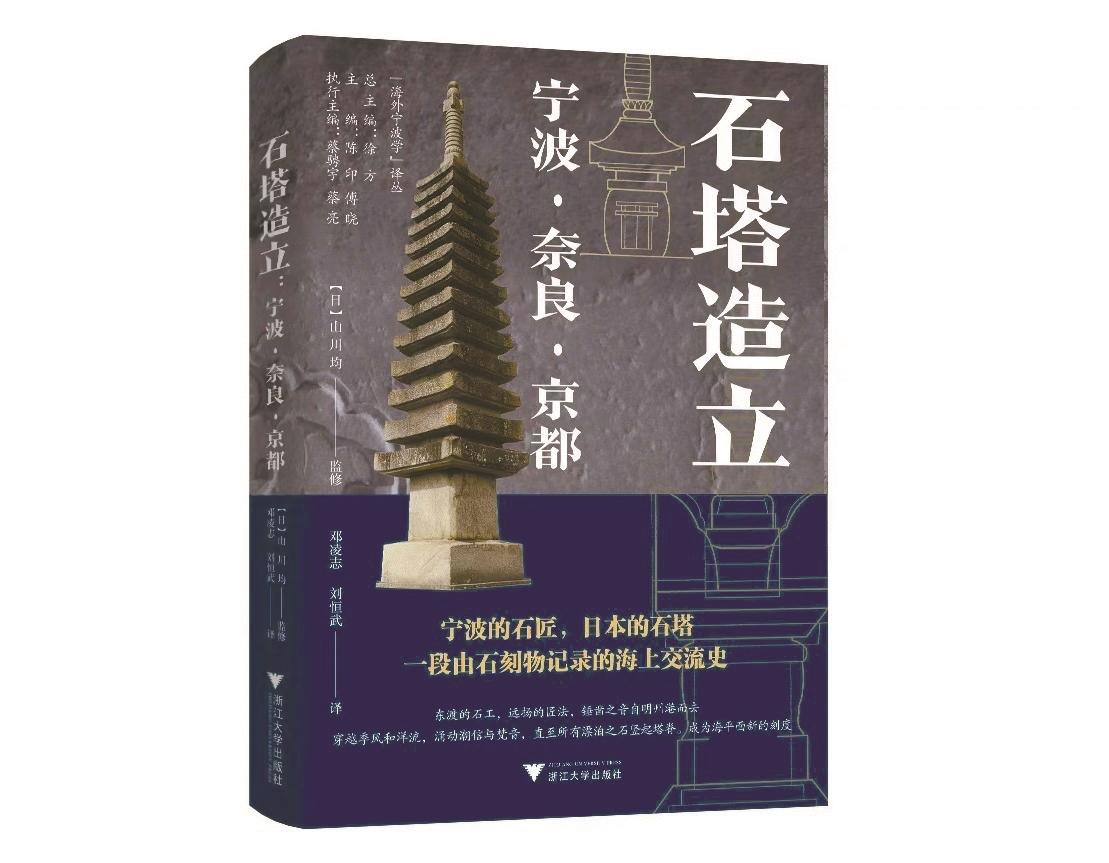

近日,“海外宁波学”译丛的一本新作,由浙大宁波理工学院邓凌志、宁波大学人文与传播学院刘恒武共同翻译的《石塔造立:宁波·奈良·京都》一书,由浙江大学出版社出版。

昨天,该书译者之一刘恒武在宁波大学校园带来一场以“跨越海洋的石作——《石塔造立》的历史景观”为主题的新书分享会。

据刘恒武介绍,海上丝绸之路东海航线留存的宋代舶载输日佛教石刻,使沿线海航轨迹的“点”与“线”得到可视化、具象化的呈现。这条目前仍可实见、尚能踏查的石刻海运输日线路,以浙东明州(今宁波)和日本博多(今福冈)为西东两个关键端点,被学界称为“海上石刻之路”。

“海上石刻之路”的历史叙事,不仅包括石刻实物的跨海输出,还包括石刻风格的越洋传播、石作匠人的乘舟远渡。从“海上石刻之路”的诸般史像中,可以看到,宁波始终占据着焦点位置。由此,众多学者提出疑问:“何以宁波?”

《石塔造立》一书,2015由日本石造物研究会教授山川均撰写,通过对日本现存古代石质遗物的考察,尤其是宋风石刻的造型特征及铭文记录等进行考证,从多个角度回应了“何以宁波”的问题。

在山川均笔下,来自宁波的宋代石匠伊行末和他在日本创立的“伊派”石工团体,以及他们在日本留下的优秀作品,共同演绎了“物”“场”“人”“事”俱在的历史篇章,一起勾绘了立体而生动的交流画卷。

现场,刘恒武分享了在此书翻译及近年于日本游学行走中发现的风景,也补充了一些《石塔造立》原著出版时未发现的材料。

从奈良东大寺南门的石狮、南宋赴日工匠在和歌山蚁通社完成的石狮半成品,到1207年“宋人二郎等”在奈良宇陀市大野寺试图完成的弥勒摩崖佛造像,到1240年“大工大唐铭(明)州伊行末”完成的奈良宇陀市栗野大藏寺层塔……访石过程中,刘恒武自述经历了各种“冒险”,散落在日本各处乡野宁波石造痕迹亦因此清晰。

“伊行末及其后人在日本留下了一批石作,被称为‘伊派石工’,在《石塔造立》这本书的第二章有具体的介绍,涉及这一家族的铭文与文献包括伊行末、伊行吉、伊行氏、伊行元、伊行恒、伊行长等。”刘恒武在日本期间,考察了伊行末所作东大寺法华堂前石灯、1253年前后所作奈良般若寺层塔,以及1261年伊行吉所作般若寺笠塔婆等。

除了“伊派石工”家族,在日本留下石作的宁波石匠还有“梁成觉”。

日本京都嵯峨野二尊院有一块《空公行状碑》,其碑末有“大宋国庆元府打石,梁成觉刊”字样,是证明该碑石材来源于宁波的直接证据。

刘恒武还曾徒步寻访过京都高山寺的宝箧印塔。日本东寺所藏宋版“一切经”中有“宽喜二年(庚寅)八月三日,于西山高山寺阿弥陀堂,校勘唐本目录……宋朝鄮峰城居书生周德荣,于日本国高山寺……重述此二目录,岁时仁治二年(1241)辛丑正月二十七日书写毕”字样。

八百年前的宁波书生为什么去这个地方校勘经文?刘恒武不禁自问,“高山寺地处京都西北,深山幽谷实在偏僻,如果不是经文结尾留下的这行字,我们不会知道曾经有个宁波书生越海翻山去到那里,让人看到人类的伟大。”

昨日,该书另一位译者邓凌志也来到现场,他表示,11世纪至14世纪,宁波与奈良、京都文化交流频密,其中很重要的一块内容就是石刻艺术的交流。该书的翻译过程,让他看到宁波与日本京都、奈良等城市在历史上曾经有过的深厚交往,以及其中闪烁的人文之光。记者 顾嘉懿 文/摄