金秋时节,各类艺术展精彩纷呈。在北京,故宫博物院、国家博物馆、中国美术馆、中央美院美术馆、北京画院美术馆,重磅大展扎堆推出。无论作者的咖位还是作品的质量,都堪称顶流。

这些展览中,明代大写意画家徐渭尤为耀眼。他的绘画和书法,在多个场域出现,所到之处,观者如堵。

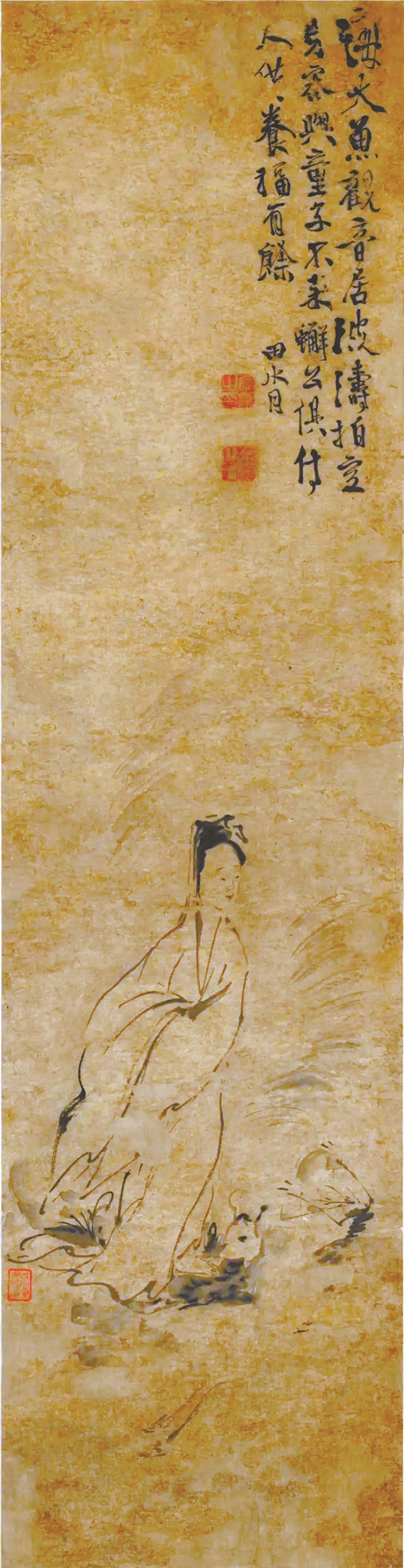

中国美术馆和北京画院美术馆,同时展出徐渭的《莲舟观音图》和《渡海观音图》这两件“同题作品”,不仅在笔墨技法上撼人心魄,其营造的画面意境和气势更给人以强烈的视觉冲击。其中的《渡海观音图》,借展自宁波天一阁,为天一阁庋藏的稀世珍宝,艺术价值不可估量。

1

天一阁藏徐渭名画,正在北京展出

《渡海观音图》,正在北京画院美术馆举行的“三家门下转轮来——齐白石与徐渭、八大山人、吴昌硕”展览中展出。

这场展览的主题,无疑是大写意。四位主角,是明清至近现代最有成就和影响力的大写意画家。

展览的缘起,和中央美院前院长靳尚谊在观看2024年毕业作品展时,因见不到一件大写意作品,发出“国画系怎么成这样了”的叩问,有一定关系。靳先生的质疑,实际上指向国内整个美术界,那就是“中国画的写意精神去哪了”。毕竟,大写意是中国画的瑰宝、中国艺术精神的代表。

展览的名称“三家门下转轮来”,出自齐白石的一首诗:“青藤雪个远凡胎,老缶衰年别有才。我欲九原为走狗,三家门下转轮来。”

木匠出身的齐白石,从湖南湘潭闯荡北京,迟迟未能打开局面。55岁后,他决定“衰年变法”,并且放出狠话:“余作画数十年,未称己意,从此决定大变,不欲人知,即饿死京华,公等勿怜。”

怎么变?走大写意之路!他锁定了三位偶像,明代徐渭(号青藤)、清代朱耷(号八大山人、雪个)、近代吴昌硕(号老缶),他们是中国大写意绘画的佼佼者。他要虔诚地学习他们的精髓。有多虔诚?他愿意在三家门下做一只走狗,挨个学习他们的笔墨技法和意趣!他还说:“恨不生三百年前,为诸君磨墨理纸,诸君不纳,余于门外饿而不去,亦快事也。”

精诚所至,金石为开。经过不懈努力,齐白石变法成功,终成一代大家。

齐白石学习的三家之中,第一家就是徐渭——泼墨大写意花卉的开创者。

放眼中国绘画史,徐渭的地位举足轻重。由中央美院编纂、高等教育出版社出版的《中国美术史》称,徐渭“以狂草般的笔法纵情挥洒,泼墨淋漓……把中国写意花鸟画推向了能够强烈抒发内心情感的高境界,把在生宣纸上充分发挥并随意控制笔墨的表现力提高到前所未有的水平,成为中国花鸟画发展中的里程碑”。载入这本“史册”的历代成百上千位画家中,配享如此高评价的,仅徐渭一人。

2

文武双全的大才子,人生极度坎坷

徐渭几乎是个全才。他称自己“书第一,诗次之,文次之,画又次之”,也就是说,绘画在他的文艺才华中,只排到第四位。而事实上,除了这四项,他能操琴,通音律,还是个戏剧家,创作的《四声猿》(包括《狂鼓吏》《玉禅师》《雌木兰》《女状元》四部杂剧)以及《歌代啸》,连大戏剧家汤显祖和戏剧理论家王骥德都赞不绝口。

很难想象吧,他竟还是个军事家,自幼学习兵法,通晓骑马射箭和剑术,曾作为浙直总督胡宗宪的幕僚,在宁波等浙东一带的抗倭战斗中屡建奇功,并设计擒拿了海匪汪直和徐海。在此期间,他留下了书法《三江观潮诗》,也在此次北京画院美术馆的“三家门下转轮来”展览中展出。

按理说,这样的天之骄子,一定是人生赢家了吧?可偏不。徐渭的身世,坎坷到足以让人“生无可恋”。

徐渭(1521-1593),绍兴人,字文长,号青藤道士、天池山人、田水月,与解缙、杨慎并称“明代三才子”。

他出生百日即丧父。因为是庶出,十岁时,其生母被逐出家门,从此母子分离。二十岁入赘绍兴富户潘家,不仅时感寄人篱下,亦常遭乡人非议。在世态炎凉中,年轻的徐渭形成了孤傲自赏、郁郁寡欢的性格。

被称为神童的他,参加过七次乡试,却全部落榜,备受打击。

他投靠的胡宗宪,因卷入政治争斗,遭构陷下狱致死,多位幕僚受到牵连。徐渭在忧惧之下发狂,自杀九次未成。四十六岁那年,因在狂病发作时误杀继妻而入狱。幸得同乡状元张元忭(散文家张岱的曾祖父)等好友相救,才于七年后获释。五十三岁的他从此颠沛流离,浪迹天涯,其间有十多年经历断谷绝粮、与狗同居的惨境。万历二十一年(1593),一代才子在贫病交加中抱愤而终,享年七十三岁。

徐渭的绘画,汲取前人精华而脱胎换骨,不求形似求神似,山水、人物、花鸟、竹石无一不工,尤以花卉最为出色,开创了一代新风,对后世影响极大。

3

这幅观音图

其中寓意令人遐想

这幅《渡海观音图》,纵102.6厘米,宽26.4厘米,纸本,水墨,是一件写意人物画。人物画虽不算徐渭的“强项”,但因元代以后国画山水、花鸟齐头并进,人物逐渐式微,故其在画史上的意义仍不同凡响。

《渡海观音图》的画面,一派迷蒙,经水墨淡染,难分海天,给人一种沉甸甸的压迫感。徐渭没有按照程式化装束和规范刻画观音宝相,而是采用南宋梁楷的“减笔”画法绘成,使之不同于寻常寺院中常见的端庄、尊贵的观音,倒更像一位现实中的女子,因此更显世俗化。但从其饱满的面部,仍能看出一种佛性。

画中观音双手拢袖,正脚踏鲤鱼渡海。题文写道:“海大鱼,观音居,波涛拍空身容与。童子不来蟹公俱,付人供养福有余。”让人能够欣赏徐渭人物画的同时,也能领略其书法神韵。落款“田水月”,是其名“渭”字的拆分,也是他常用的号。

徐渭作画,讲究的是“不求形似”,所以观音的形象不同寻常也就容易理解。2001年由赵维扬、贺宇红著,宁波出版社出版的《天一阁藏画赏评》中,对《渡海观音图》的解读是,此图为徐渭出狱后所作,他在悔悟杀妻之过后,常欲赎愆补报,故不忘其妻音容笑貌,把妻的形象画入图中。徐渭认为,这是观音大士神力驱使,是拯救其妻渡越苦海去往彼岸。

这幅画有种象征主义的意味。传统的渡海观音图中,与观音在一起的通常是善财童子,此画徐渭用蟹来代替,但也仅出现在题款中,画面上却并没有蟹。东晋道士葛洪曾将蟹称为“无肠公子”,难道徐渭以此暗示自己“无心无肠”?其中的寓意令人百转千回。

不难想象,徐渭作此画时,心境一定是既悲又苦的。他的一生太苦了,因此寄望救苦救难的观音能助他渡尽劫波,脱离苦海。在他之后的另一位大写意画家八大山人说自己的画“墨点无多泪点多”,徐渭的这幅《渡海观音图》,又何尝不是如此呢?

记者 楼世宇