在家突发不适晕倒,倒地前的那一刻,鄞州区东胜街道张斌社区的王师傅家中新安装的“AI护工”发挥了关键作用——

“救命!救命!”

“即将为您发送紧急告警消息,并呼叫紧急联系人……”

“AI护工”听到王师傅的连声呼救,瞬间触发了警报——系统不仅自动将险情通知了他的儿子,还同步将告警信息接入街道智慧养老平台。正是这关键的几十秒,为老人争取到了及时的送医救治。

这是日前发生在东胜街道真实的一幕。

年逾八旬的郭奶奶独居在张斌社区。患有高血压和糖尿病的她,每天需定时服用三种不同的药物,但她常常忘记吃药或者记错剂量。

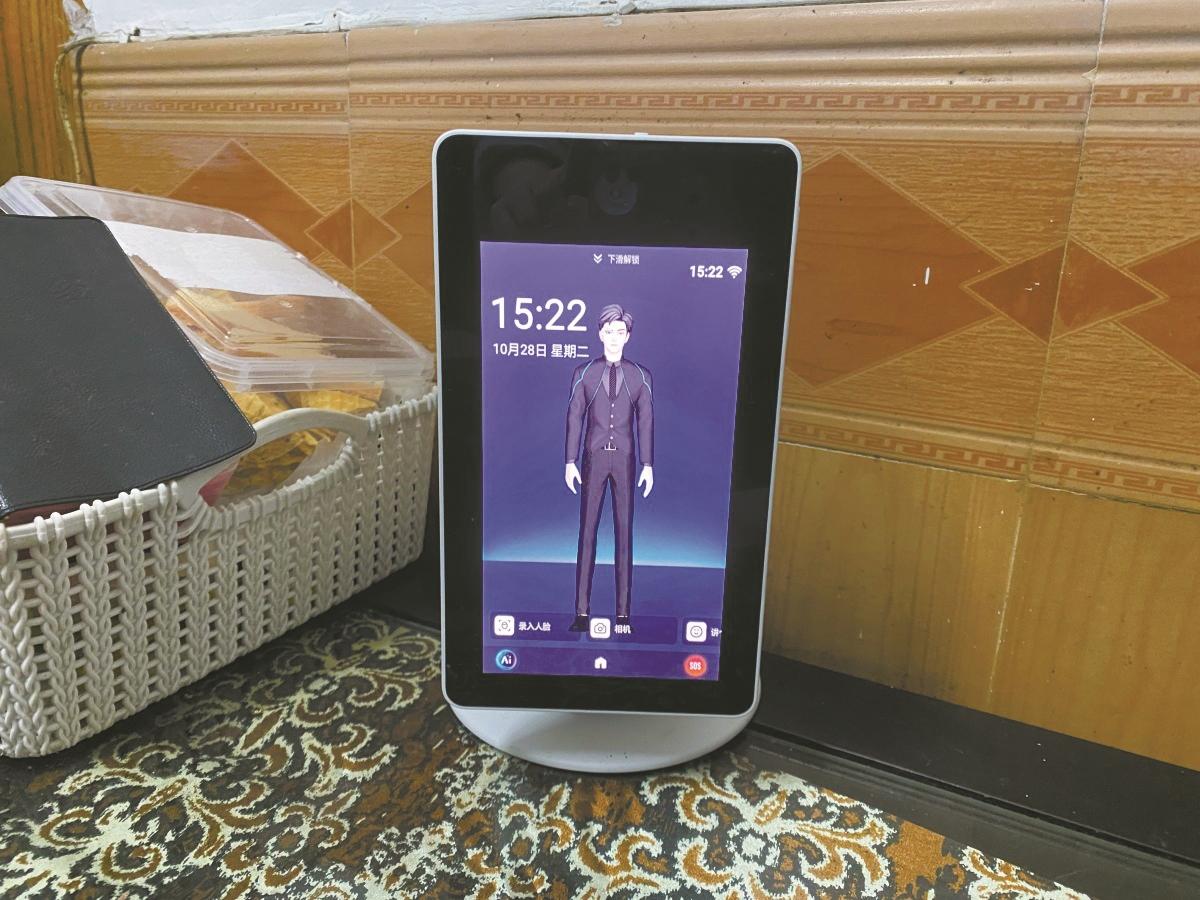

今年10月,社区为郭奶奶免费安装了“AI护工”设备,并将她的用药信息录入系统。如今,“AI护工”到点会准时响起提示音,设备屏幕上同步显示出待服用药品的名称和用量……

越来越多的宁波老年家庭,在适老化改造中开始“嵌入”智能设备了。

东胜街道60岁及以上户籍老年人口占比达40%。今年7月,借助爱心企业慈善捐赠并依托政策支持,街道启动了“AI护工”智慧安全守护项目,在平日网格管理和志愿帮扶之外,“上线”了智能设备防护,让科技真正融入养老生活。

宁波一些养老院也乘上了智能化的“东风”。

在海曙区广安养怡院,这里不少老人提起智能手环都竖大拇指:“不仅可以实时监测生命体征、位置信息,如果走路摔倒、身体指标异常,管理后台也会及时报警,看护人员会很快出现。”

“AI+”智能养老时代,是否真的已到来?宁波遍地开花的试点,正在给出答案。

在北仑峰南社区,辖区近千套老年房安装了5G智能化门铃呼叫系统,一键按铃,便能获得紧急救护、身体康复、服务咨询等帮助;

在鄞州中兴社区,居家养老服务中心有台“智能医生”,可以让老人不出远门就能通过视频通话向医生远程问诊;

在江北文教街道,“无忧百岁”智能居家服务项目,针对符合条件的老人家中地面、卧室、如厕洗浴设备等进行优化,并配备网络连接、紧急呼叫、活动监测等智能化设备……

根据国家卫生健康委预测,到2035年我国老年人口将突破4亿,进入重度老龄化阶段。

可以预见,未来10年,随着老龄化程度不断加深,AI技术将加速渗透养老领域,尤其在智能家居、可穿戴设备、机器人等方面发力,人机交互体验将会更流畅,也能更好满足老年人的个性化需求。

“AI+养老”,前途光明,但路程崎岖。

宁波本土一家从事适老化改造的知名企业,在接受记者采访中明确表示,当前的养老型产品仅限于扶手、马桶、橱柜等领域。在智能化产品的风起云涌前,何以保持如此高的“战略定力”?

企业负责人说:“现在智能化养老产品铺天盖地,但还缺乏相关的国家统一养老科技产品标准和行业标准作指导,我们认为切入的时机还不成熟。”

宁波市老年人口和老龄事业发展统计公报显示,截至去年底,全市80周岁及以上户籍老人24.6万人,他们是智能化看护产品的最大客户群和受益者。

但眼看智能化养老产品如此百花齐放,除了政府统一集采,老人主动选择的比例不足三成,更多是他们的子女在为此买单。

“买是可以,但拿回家老人也不会用呀,最后也是变闲置。”

“之前给老人买过一台智能机,说是可以聊天,结果只会简单的问好和天气预报。”

“有几次报警血压超高,结果是虚惊一场,数据不太可信。”

……

这些来自老人及其子女的吐槽,在采访中记者听到不少。

理性看待,产品与需求的脱节、技术成熟度不高、市场认知的缺乏、标准体系的缺失等因素,都导致了当前智能化养老设备的市场窘迫。

但还是有理由相信,养老智能产品的“叫好不叫座”只是这个行业发展初期的阶段性问题。随着需求匹配深化、技术成本不断优化、政策生态逐步完善,它们终将从“概念热”走向“落地实”。

在人形智能机器人已经可以跳秧歌、后空翻、跑马拉松的今天,不妨再乐观一些。

科技能“炫技”,一定也能更深地照见每一个生命的黄昏,“老有所养”的宏愿,在传感器无声的守护与算法精准的关怀中,逐渐变得触手可及。

记者 滕华