10月23日,宁波财经学院大三学生杨艾看着手机上跳动的合作消息,难掩兴奋。他们收到慈溪一家产业园的“邀约”——团队打造的“代码工厂”项目将有机会落地该园区,进入深度孵化阶段,帮助企业进行数字化转型。

杨艾和团队打造的“代码工厂”,以成本低、效率高的优势为企业进行软件开发,上线仅一年就与8家企业达成了合作意向。

1

AI赋能开发

助力企业降本增效

“代码工厂”的核心,是一个AI赋能的低代码驱动物联网应用开发中枢。它就像一个装满APP代码框架的模板库,企业要开发特定应用,只需调出对应模板框架,对细节进行模块化定制。“就像做PPT一样,选定合适的模板,再进行填充、优化。”杨艾形象地解释,通过模板化定制,能有效减少冗余代码、提高开发正确率。

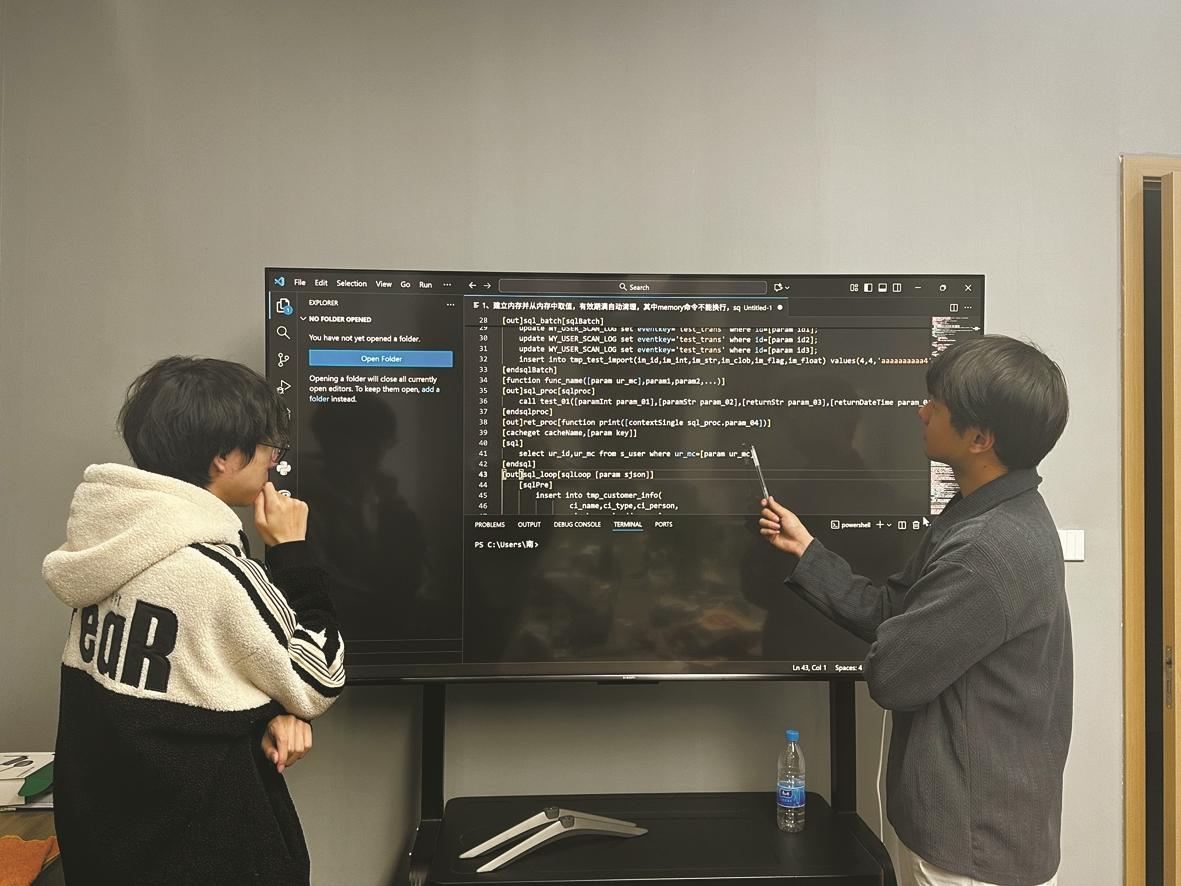

敏捷交付是“代码工厂”的核心竞争力之一。杨艾介绍,借助AI技术,团队能自动生成80%以上的功能模块,“单个模块的个性化调整,我们最快20分钟就能完成,效率比传统开发方式提升了5倍。”杨艾说,这种高效开发模式,帮企业缩短近一半开发周期,也让整体成本显著下降。

与其他零代码、低代码平台比,“代码工厂”还有个独特优势——语言包容性更强。“我们自研了一套专属自然语言脚本,用这套语言生成的代码,既能适配我们的平台,也能符合各种企业的规范代码要求,后续迭代起来更灵活。”杨艾表示,正是这种优势,让“代码工厂”技术成果始终具备可扩展、可维护的生命力。

此外,团队还会为定制的应用加入“智能小助手”模块,帮助企业分析、跟进、反馈。杨艾介绍,这些小助手涵盖分析、知识、报告等不同类型,为企业提供快速响应、故障诊断与问题跟进等服务。

在新疆南开电气有限公司,“代码工厂”定制的智能监测系统已经顺畅试运行半年。团队成员倪嘉南对一次故障分析印象深刻:“有一次,有一个设备突然出现温度异常,在50℃到90℃间波动,我们就用小助手分析了一下。”通过系统搭载的分析小助手,团队很快找到症结:变频器部署太集中,导致谐波叠加,产生额外电流,最终让温度升高。结合小助手给出的方案,企业“对症下药”,大幅缩短了维修周期。

2

跨界破局,独一无二的竞争力

这个硬核“代码工厂”的核心管理团队,有个特别的背景——成员几乎全部来自宁波财经学院创业管理专业。而团队负责人杨艾,具备扎实的软件开发基础。他牵头推动整个项目落地,同时将专业的创业管理思维与代码技术相结合,最终形成了项目独一无二的竞争力。

“软件开发是我们家的‘家传手艺’。”杨艾笑着调侃。杨艾的父亲是一位程序员,耳濡目染之下,他读小学时就对编程产生了兴趣。读初中时,他在父亲指导下学起C++、JAVA,不断接触新的开发工具,如今已能驾轻就熟地运用。

尽管在编程领域有着扎实基础和成长优势,但杨艾并未选择一味深耕技术。“我希望自己既懂开发,又懂商业逻辑。”杨艾坦言,他发现很多程序员擅长技术,却缺少商业模式探索能力。因此,杨艾决定学习创业管理专业,从课程体系到各类实践活动,在尝试中寻找将知识落地的机会。

一次帮同学家中公司开发系统的经历,让他敏锐捕捉到企业对“高效低成本开发”的需求——“代码工厂”的想法就此萌芽。随后,杨艾与几位同学组建成一支团队,分别进行数据分析、市场调研、外务对接等。团队还邀请到软件工程领域的专家担任顾问,宁波财经学院创业管理专业的老师也全程提供指导。

目前,“代码工厂”的成果已在智慧社区、智慧园区、工业管养等多个场景试运营。“有家无纺布厂想要关注机器损耗,我们做的系统帮助企业实时监测设备状态,精准判断更换时机。”杨艾说,对方试用后反馈很好,企业负责人还特意拍视频致谢。

“现在已经有10余家企业在用我们的产品,我们还收到了数笔意向金。”杨艾透露,今年下半学期,团队计划注册公司,把“代码工厂”做得更系统。

记者 赵烨

通讯员 王轶群 赵京芳