岁岁重阳,今又重阳。

重阳,是个独特的节日。正值秋季,碧云天,黄花地,不是春光胜似春光。不仅风景宜人,此刻还是收获的季节。春种一粒粟,秋收万颗子,一派丰收在望。

重阳,在中国人心目中,承载着多重文化内涵。这是敬老的季节,也是思念亲人的季节,在这一天,王维说,每逢佳节倍思亲。这还是一个登高的季节,人们相信,只要攀上山巅,就能望见远方的亲人。

重阳,又是一个文艺的季节。文人赋诗,画家作画。

282年前的重阳节,十六位文人,在扬州一处名为“行庵”的私家园林,举行了一场雅集。其中的两位——叶芳林和方士庶,共同创作了一幅《九日行庵文宴图》,记录雅集盛况。这十六人中,有一位宁波人,他叫厉鹗。

1

为这场重阳雅集撰写图记

中国历代文人,鲜有不追求风雅的。每逢重要的日子,志同道合者便常会聚在一起,饮酒、抚琴、吟诗、赋词、写字、作画,留下名篇佳构。

东晋永和九年(353)上巳日,王羲之、谢安等四十余人,在会稽山阴的兰亭集会,曲水流觞间,“天下第一行书”《兰亭序》横空出世。

北宋元丰年间,苏轼、米芾等十六位文人在驸马王诜的西园聚会,事后,白描大师李公麟画下《西园雅集图》。

元至正年间,苏州名士顾仲瑛家的玉山,连续举办十余场雅集,杨维桢、黄公望、倪瓒等一百四十余人,皆为座上宾。画家张渥作《玉山雅集图》,书法家杨维桢题词,诗集《草堂雅集》出版。

明弘治十二年(1499),户部尚书周经(阳曲人)、吏部尚书屠滽(宁波人)、都察院御史佀钟(菏泽人)同值六十大寿,十余位文人同僚来到周经私邸“竹园”置酒庆贺,席间诗歌互答,被称为“大吕”和“小吕”的两位宫廷画家——宁波人吕纪和丽水人吕文英联手画下《竹园寿集图》,成就一段佳话。

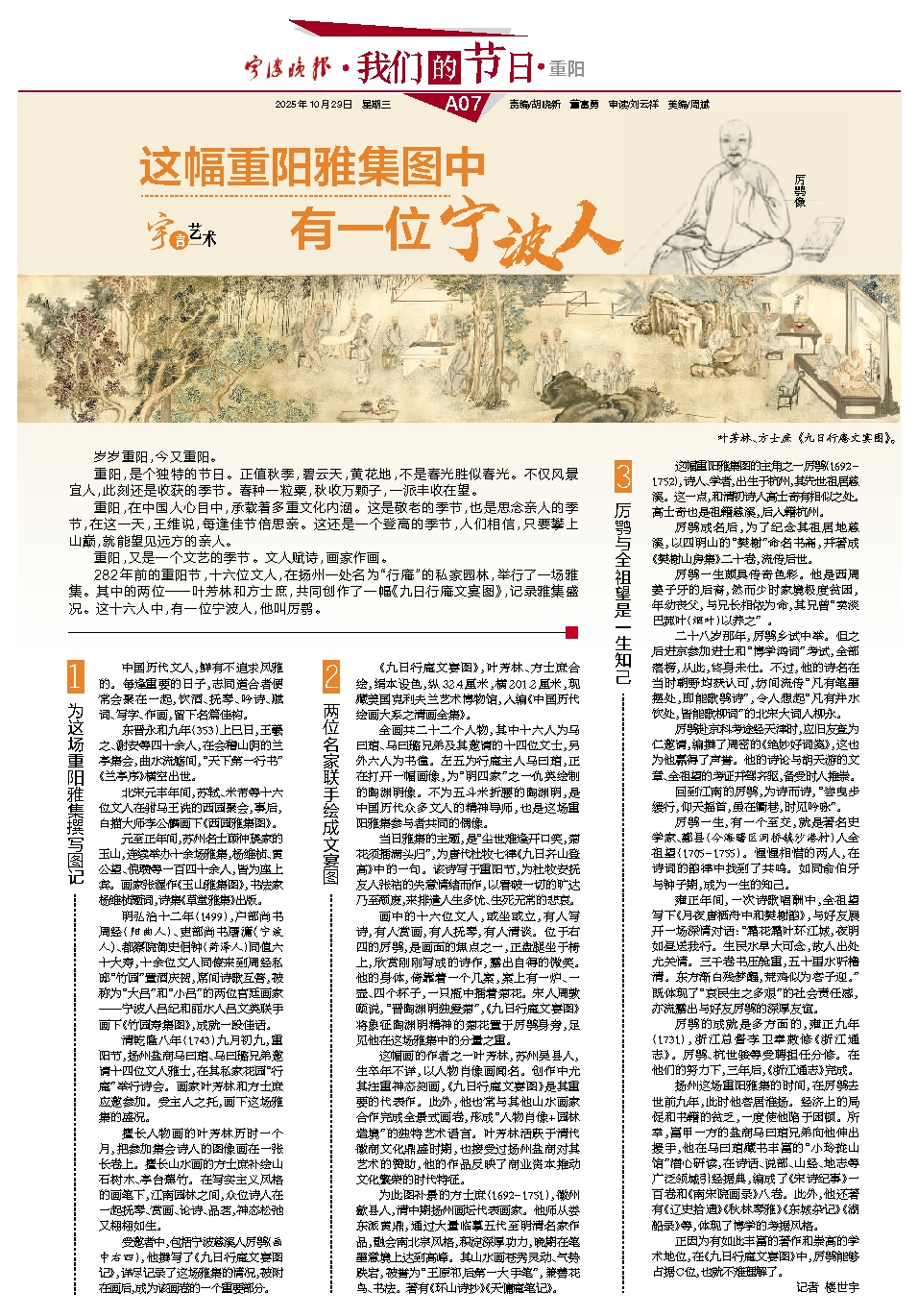

清乾隆八年(1743)九月初九,重阳节,扬州盐商马曰琯、马曰璐兄弟邀请十四位文人雅士,在其私家花园“行庵”举行诗会。画家叶芳林和方士庶应邀参加。受主人之托,画下这场雅集的盛况。

擅长人物画的叶芳林历时一个月,把参加集会诗人的图像画在一张长卷上。擅长山水画的方士庶补绘山石树木、亭台蕉竹。在写实主义风格的画笔下,江南园林之间,众位诗人在一起抚琴、赏画、论诗、品茗,神态松弛又栩栩如生。

受邀者中,包括宁波慈溪人厉鹗(画中右四),他撰写了《九日行庵文宴图记》,详尽记录了这场雅集的情况,被附在画后,成为该画卷的一个重要部分。

2

两位名家联手绘成文宴图

《九日行庵文宴图》,叶芳林、方士庶合绘,绢本设色,纵32.4厘米,横201.2厘米,现藏美国克利夫兰艺术博物馆,入编《中国历代绘画大系之清画全集》。

全画共二十二个人物,其中十六人为马曰琯、马曰璐兄弟及其邀请的十四位文士,另外六人为书僮。左五为行庵主人马曰琯,正在打开一幅画像,为“明四家”之一仇英绘制的陶渊明像。不为五斗米折腰的陶渊明,是中国历代众多文人的精神导师,也是这场重阳雅集参与者共同的偶像。

当日雅集的主题,是“尘世难逢开口笑,菊花须插满头归”,为唐代杜牧七律《九日齐山登高》中的一句。该诗写于重阳节,为杜牧安抚友人张祜的失意情绪而作,以看破一切的旷达乃至颓废,来排遣人生多忧、生死无常的悲哀。

画中的十六位文人,或坐或立,有人写诗,有人赏画,有人抚琴,有人清谈。位于右四的厉鹗,是画面的焦点之一,正盘腿坐于椅上,欣赏刚刚写成的诗作,露出自得的微笑。他的身体,倚靠着一个几案,案上有一炉、一壶、四个杯子,一只瓶中插着菊花。宋人周敦颐说,“晋陶渊明独爱菊”,《九日行庵文宴图》将象征陶渊明精神的菊花置于厉鹗身旁,足见他在这场雅集中的分量之重。

这幅画的作者之一叶芳林,苏州吴县人,生卒年不详,以人物肖像画闻名。创作中尤其注重神态刻画,《九日行庵文宴图》是其重要的代表作。此外,他也常与其他山水画家合作完成全景式画卷,形成“人物肖像+园林造境”的独特艺术语言。叶芳林活跃于清代徽商文化鼎盛时期,也接受过扬州盐商对其艺术的赞助,他的作品反映了商业资本推动文化繁荣的时代特征。

为此图补景的方士庶(1692-1751),徽州歙县人,清中期扬州画坛代表画家。他师从娄东派黄鼎,通过大量临摹五代至明清名家作品,融会南北宗风格,积淀深厚功力,晚期在笔墨意境上达到高峰。其山水画苍秀灵动、气势跌宕,被誉为“王原祁后第一大手笔”,兼善花鸟、书法。著有《环山诗抄》《天慵庵笔记》。

3

厉鹗与全祖望是一生知己

这幅重阳雅集图的主角之一厉鹗(1692-1752),诗人、学者,出生于杭州,其先世祖居慈溪。这一点,和清初诗人高士奇有相似之处。高士奇也是祖籍慈溪,后入籍杭州。

厉鹗成名后,为了纪念其祖居地慈溪,以四明山的“樊榭”命名书斋,并著成《樊榭山房集》二十卷,流传后世。

厉鹗一生颇具传奇色彩。他是西周姜子牙的后裔,然而少时家境极度贫困,年幼丧父,与兄长相依为命,其兄曾“卖淡巴菰叶(烟叶)以养之” 。

二十八岁那年,厉鹗乡试中举。但之后进京参加进士和“博学鸿词”考试,全部落榜,从此,终身未仕。不过,他的诗名在当时朝野均获认可,坊间流传“凡有笔墨摆处,即能歌鹗诗”,令人想起“凡有井水饮处,皆能歌柳词”的北宋大词人柳永。

厉鹗赴京科考途经天津时,应旧友查为仁邀请,编撰了周密的《绝妙好词笺》,这也为他赢得了声誉。他的诗论与胡天游的文章、全祖望的考证并驾齐驱,备受时人推崇。

回到江南的厉鹗,为诗而诗,“尝曳步缓行,仰天摇首,虽在衢巷,时见吟咏”。

厉鹗一生,有一个至交,就是著名史学家、鄞县(今海曙区洞桥镇沙港村)人全祖望(1705-1755)。惺惺相惜的两人,在诗词的韵律中找到了共鸣。如同俞伯牙与钟子期,成为一生的知己。

雍正年间,一次诗歌唱酬中,全祖望写下《月夜唐栖舟中和樊榭韵》,与好友展开一场深情对话:“霜花霜叶环江城,夜明如昼送我行。生民水旱大可念,故人出处尤关情。三千卷书压舱重,五十里水听橹清。东方渐白残梦醒,荒鸡似为客子迎。”既体现了“哀民生之多艰”的社会责任感,亦流露出与好友厉鹗的深厚友谊。

厉鹗的成就是多方面的,雍正九年(1731),浙江总督李卫奉敕修《浙江通志》。厉鹗、杭世骏等受聘担任分修。在他们的努力下,三年后,《浙江通志》完成。

扬州这场重阳雅集的时间,在厉鹗去世前九年,此时他客居淮扬。经济上的局促和书籍的贫乏,一度使他陷于困顿。所幸,富甲一方的盐商马曰琯兄弟向他伸出援手,他在马曰琯藏书丰富的“小玲珑山馆”潜心研读,在诗话、说部、山经、地志等广泛领域引经据典,编成了《宋诗纪事》一百卷和《南宋院画录》八卷。此外,他还著有《辽史拾遗》《秋林琴雅》《东城杂记》《湖船录》等,体现了博学的考据风格。

正因为有如此丰富的著作和崇高的学术地位,在《九日行庵文宴图》中,厉鹗能够占据C位,也就不难理解了。

记者 楼世宇