真名之“重”

朱枫的名字,在她牺牲后的半个世纪,一直隐没在历史的阴霾中。

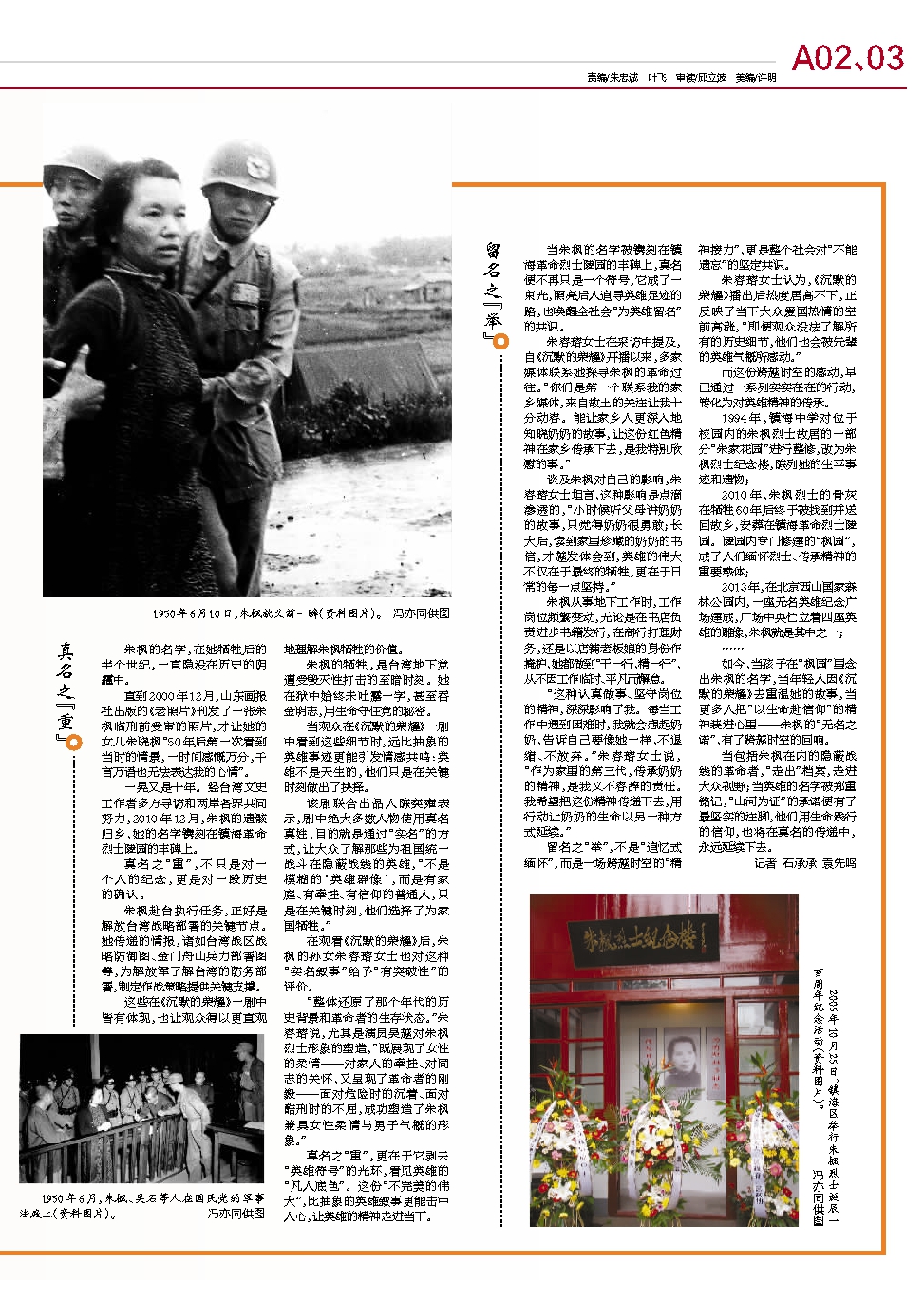

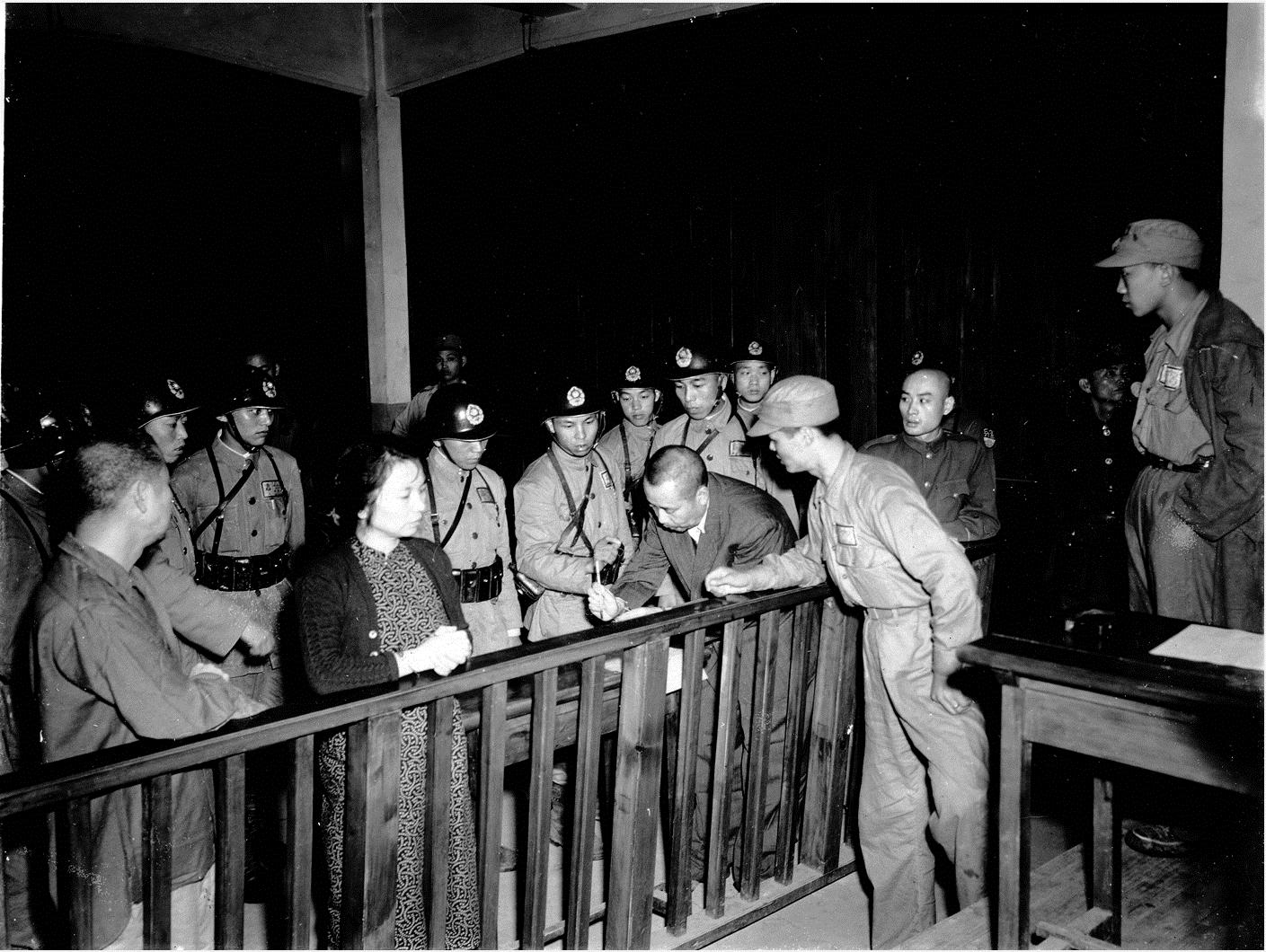

直到2000年12月,山东画报社出版的《老照片》刊发了一张朱枫临刑前受审的照片,才让她的女儿朱晓枫“50年后第一次看到当时的情景,一时间感慨万分,千言万语也无法表达我的心情”。

一晃又是十年。经台湾文史工作者多方寻访和两岸各界共同努力,2010年12月,朱枫的遗骸归乡,她的名字镌刻在镇海革命烈士陵园的丰碑上。

真名之“重”,不只是对一个人的纪念,更是对一段历史的确认。

朱枫赴台执行任务,正好是解放台湾战略部署的关键节点。她传递的情报,诸如台湾战区战略防御图、金门舟山兵力部署图等,为解放军了解台湾的防务部署,制定作战策略提供关键支撑。

这些在《沉默的荣耀》一剧中皆有体现,也让观众得以更直观地理解朱枫牺牲的价值。

朱枫的牺牲,是台湾地下党遭受毁灭性打击的至暗时刻。她在狱中始终未吐露一字,甚至吞金明志,用生命守住党的秘密。

当观众在《沉默的荣耀》一剧中看到这些细节时,远比抽象的英雄事迹更能引发情感共鸣:英雄不是天生的,他们只是在关键时刻做出了抉择。

该剧联合出品人陈奕雍表示,剧中绝大多数人物使用真名真姓,目的就是通过“实名”的方式,让大众了解那些为祖国统一战斗在隐蔽战线的英雄,“不是模糊的‘英雄群像’,而是有家庭、有牵挂、有信仰的普通人,只是在关键时刻,他们选择了为家国牺牲。”

在观看《沉默的荣耀》后,朱枫的孙女朱容瑢女士也对这种“实名叙事”给予“有突破性”的评价。

“整体还原了那个年代的历史背景和革命者的生存状态。”朱容瑢说,尤其是演员吴越对朱枫烈士形象的塑造,“既展现了女性的柔情——对家人的牵挂、对同志的关怀,又呈现了革命者的刚毅——面对危险时的沉着、面对酷刑时的不屈,成功塑造了朱枫兼具女性柔情与男子气概的形象。”

真名之“重”,更在于它剥去“英雄符号”的光环,看见英雄的“凡人底色”。这份“不完美的伟大”,比抽象的英雄叙事更能击中人心,让英雄的精神走进当下。

留名之“举”

当朱枫的名字被镌刻在镇海革命烈士陵园的丰碑上,真名便不再只是一个符号,它成了一束光,照亮后人追寻英雄足迹的路,也唤醒全社会“为英雄留名”的共识。

朱容瑢女士在采访中提及,自《沉默的荣耀》开播以来,多家媒体联系她探寻朱枫的革命过往。“你们是第一个联系我的家乡媒体,来自故土的关注让我十分动容。能让家乡人更深入地知晓奶奶的故事,让这份红色精神在家乡传承下去,是我特别欣慰的事。”

谈及朱枫对自己的影响,朱容瑢女士坦言,这种影响是点滴渗透的,“小时候听父母讲奶奶的故事,只觉得奶奶很勇敢;长大后,读到家里珍藏的奶奶的书信,才越发体会到,英雄的伟大不仅在于最终的牺牲,更在于日常的每一点坚持。”

朱枫从事地下工作时,工作岗位频繁变动,无论是在书店负责进步书籍发行,在商行打理财务,还是以店铺老板娘的身份作掩护,她都做到“干一行,精一行”,从不因工作临时、平凡而懈怠。

“这种认真做事、坚守岗位的精神,深深影响了我。每当工作中遇到困难时,我就会想起奶奶,告诉自己要像她一样,不退缩、不放弃。”朱容瑢女士说,“作为家里的第三代,传承奶奶的精神,是我义不容辞的责任。我希望把这份精神传递下去,用行动让奶奶的生命以另一种方式延续。”

留名之“举”,不是“追忆式缅怀”,而是一场跨越时空的“精神接力”,更是整个社会对“不能遗忘”的坚定共识。

朱容瑢女士认为,《沉默的荣耀》播出后热度居高不下,正反映了当下大众爱国热情的空前高涨,“即便观众没法了解所有的历史细节,他们也会被先辈的英雄气概所感动。”

而这份跨越时空的感动,早已通过一系列实实在在的行动,转化为对英雄精神的传承。

1994年,镇海中学对位于校园内的朱枫烈士故居的一部分“朱家花园”进行整修,改为朱枫烈士纪念楼,陈列她的生平事迹和遗物;

2010年,朱枫烈士的骨灰在牺牲60年后终于被找到并送回故乡,安葬在镇海革命烈士陵园。陵园内专门修建的“枫园”,成了人们缅怀烈士、传承精神的重要载体;

2013年,在北京西山国家森林公园内,一座无名英雄纪念广场建成,广场中央伫立着四座英雄的雕像,朱枫就是其中之一;

……

如今,当孩子在“枫园”里念出朱枫的名字,当年轻人因《沉默的荣耀》去重温她的故事,当更多人把“以生命赴信仰”的精神装进心里——朱枫的“无名之诺”,有了跨越时空的回响。

当包括朱枫在内的隐蔽战线的革命者,“走出”档案,走进大众视野;当英雄的名字被郑重铭记,“山河为证”的承诺便有了最坚实的注脚,他们用生命践行的信仰,也将在真名的传递中,永远延续下去。

记者 石承承 袁先鸣