招宝山,古称“候涛山”。因扼守甬江入海口,涛声拍岸,风云浪卷,登高可览江海之色,自古是文人墨客喜好登临之处。

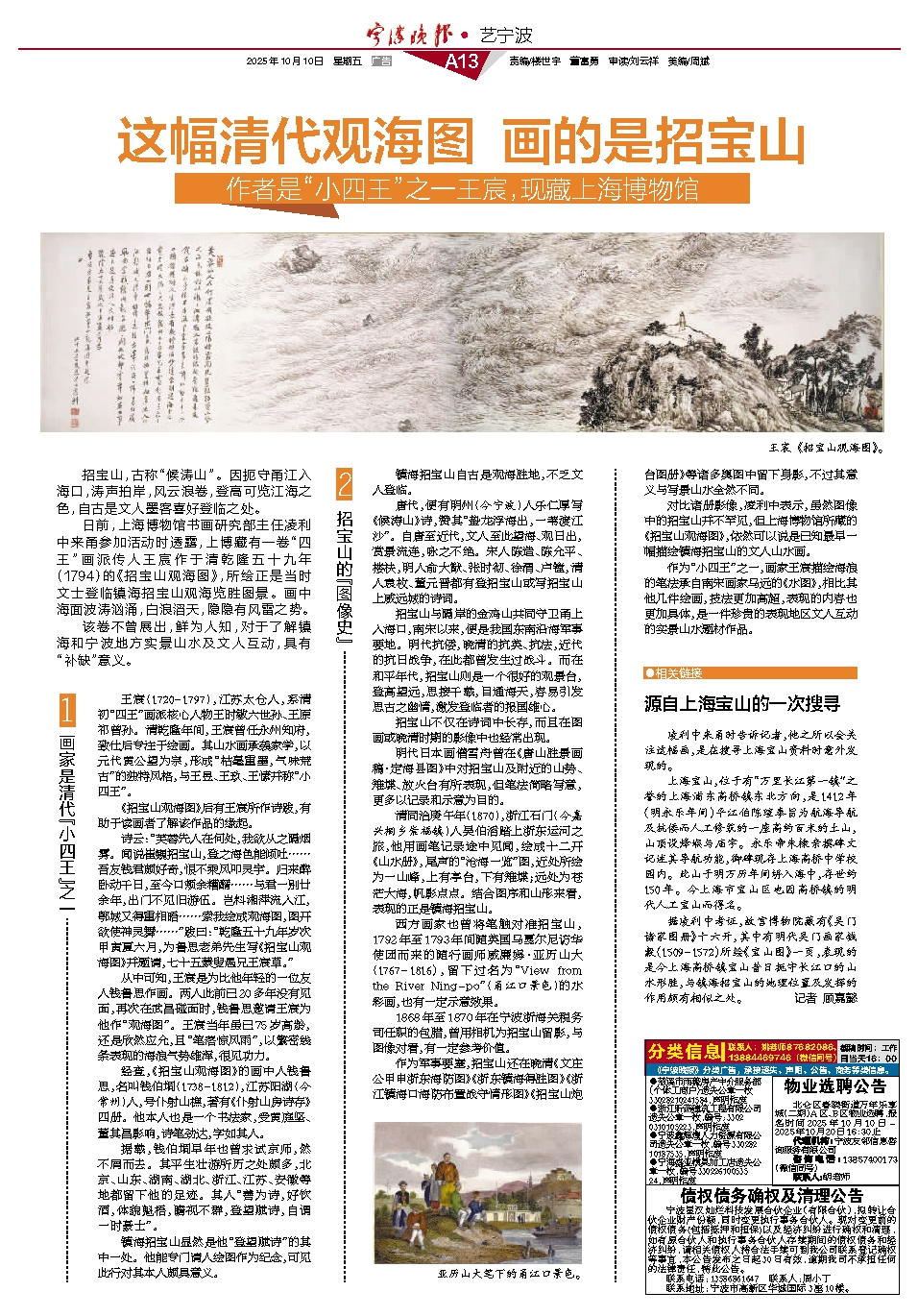

日前,上海博物馆书画研究部主任凌利中来甬参加活动时透露,上博藏有一卷“四王”画派传人王宸作于清乾隆五十九年(1794)的《招宝山观海图》,所绘正是当时文士登临镇海招宝山观海览胜图景。画中海面波涛汹涌,白浪滔天,隐隐有风雷之势。

该卷不曾展出,鲜为人知,对于了解镇海和宁波地方实景山水及文人互动,具有“补缺”意义。

1

画家是清代“小四王”之一

王宸(1720-1797),江苏太仓人,系清初“四王”画派核心人物王时敏六世孙、王原祁曾孙。清乾隆年间,王宸曾任永州知府,致仕后专注于绘画。其山水画承袭家学,以元代黄公望为宗,形成“枯毫重墨,气味荒古”的独特风格,与王昱、王玖、王愫并称“小四王”。

《招宝山观海图》后有王宸所作诗跋,有助于读画者了解该作品的缘起。

诗云:“芙蓉先人在何处,我欲从之隔烟雾。闻说崔巍招宝山,登之海色能倾吐……吾友钱君颇好奇,恨不乘风叩灵宇。归来醉卧动千日,至今口颊余糟醑……与君一别廿余年,出门不见旧游伍。岂料湘萍流入江,鄂城又得重相晤……索我绘成观海图,图开欲使神灵舞……”跋曰:“乾隆五十九年岁次甲寅夏六月,为鲁思老弟先生写《招宝山观海图》并题请,七十五蒙叟愚兄王宸草。”

从中可知,王宸是为比他年轻的一位友人钱鲁思作画。两人此前已20多年没有见面,再次在武昌碰面时,钱鲁思邀请王宸为他作“观海图”。王宸当年虽已75岁高龄,还是欣然应允,且“笔落惊风雨”,以繁密线条表现的海浪气势雄浑,很见功力。

经查,《招宝山观海图》的画中人钱鲁思,名叫钱伯垌(1738-1812),江苏阳湖(今常州)人,号仆射山樵,著有《仆射山房诗存》四册。他本人也是一个书法家,受黄庭坚、董其昌影响,诗笔劲达,字如其人。

据载,钱伯垌早年也曾求试京师,然不屑而去。其平生壮游所历之处颇多,北京、山东、湖南、湖北、浙江、江苏、安徽等地都留下他的足迹。其人“善为诗,好饮酒,体貌魁梧,瞻视不群,登望赋诗,自谓一时豪士”。

镇海招宝山显然是他“登望赋诗”的其中一处。他能专门请人绘图作为纪念,可见此行对其本人颇具意义。

2

招宝山的“图像史”

镇海招宝山自古是观海胜地,不乏文人登临。

唐代,便有明州(今宁波)人乐仁厚写《候涛山》诗,赞其“蛰龙浮海出,一苇渡江沙”。自唐至近代,文人至此望海、观日出,赏景流连,咏之不绝。宋人陈造、陈允平、楼枎,明人俞大猷、张时彻、徐渭、卢镗,清人袁枚、董元晋都有登招宝山或写招宝山上威远城的诗词。

招宝山与隔岸的金鸡山共同守卫甬上入海口,南宋以来,便是我国东南沿海军事要地。明代抗倭,晚清的抗英、抗法,近代的抗日战争,在此都曾发生过战斗。而在和平年代,招宝山则是一个很好的观景台,登高望远,思接千载,目通海天,容易引发思古之幽情,激发登临者的报国雄心。

招宝山不仅在诗词中长存,而且在图画或晚清时期的影像中也经常出现。

明代日本画僧雪舟曾在《唐山胜景画稿·定海县图》中对招宝山及附近的山势、雉堞、放火台有所表现,但笔法简略写意,更多以记录和示意为目的。

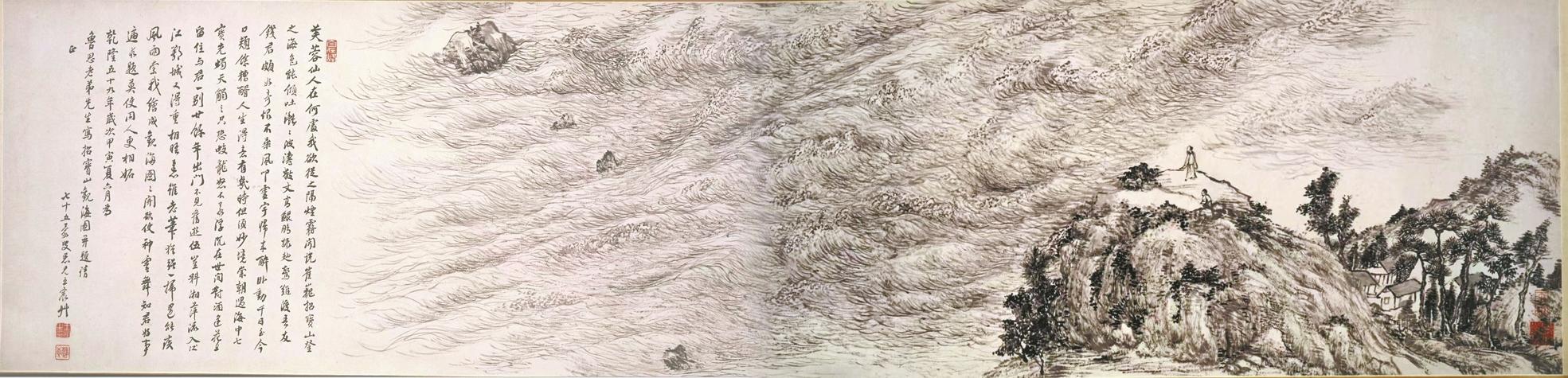

清同治庚午年(1870),浙江石门(今嘉兴桐乡崇福镇)人吴伯滔踏上浙东运河之旅,他用画笔记录途中见闻,绘成十二开《山水册》,尾声的“沧海一览”图,近处所绘为一山峰,上有亭台,下有雉堞;远处为苍茫大海,帆影点点。结合图序和山形来看,表现的正是镇海招宝山。

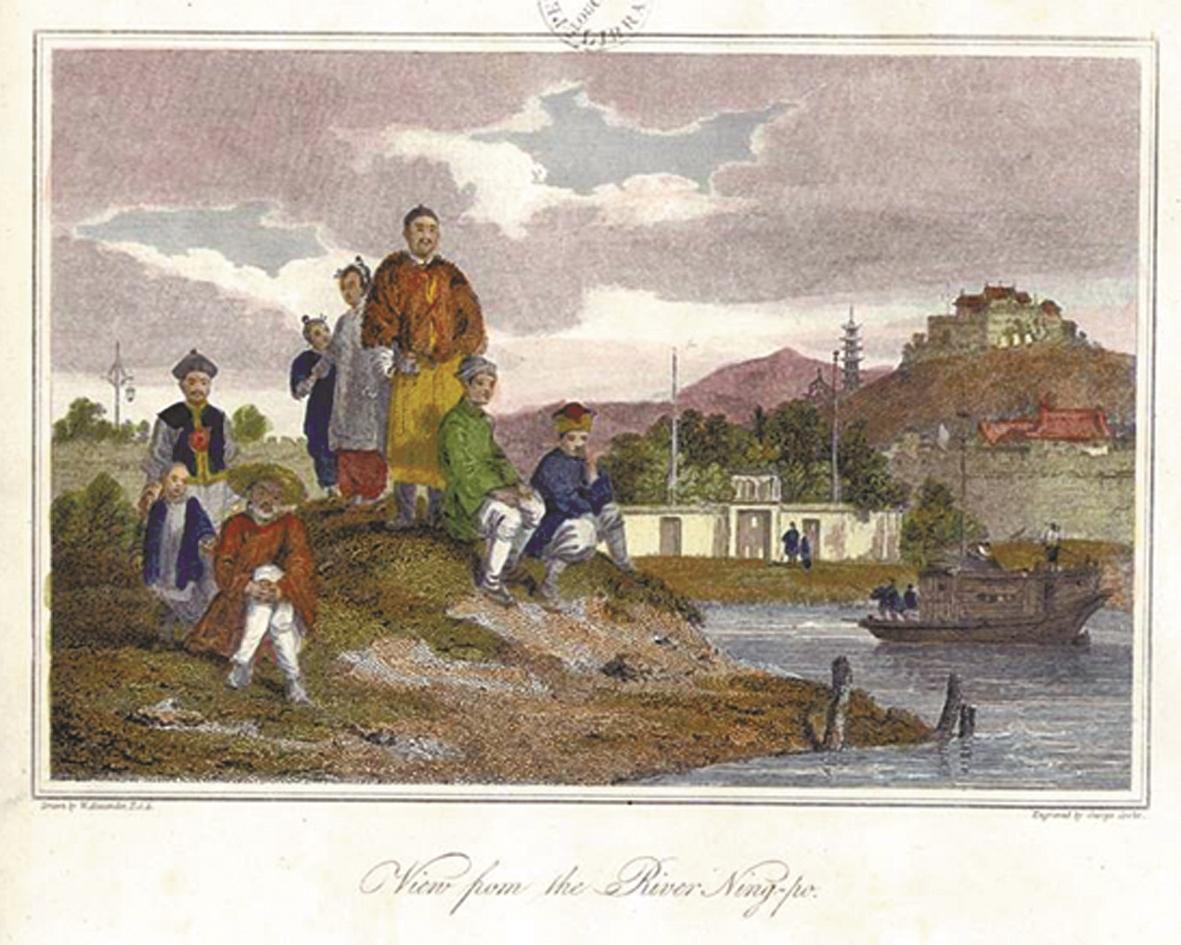

西方画家也曾将笔触对准招宝山,1792年至1793年间随英国马戛尔尼访华使团而来的随行画师威廉姆·亚历山大(1767-1816),留下过名为“View from the River Ning-po”(甬江口景色)的水彩画,也有一定示意效果。

1868年至1870年在宁波浙海关税务司任职的包腊,曾用相机为招宝山留影,与图像对看,有一定参考价值。

作为军事要塞,招宝山还在晚清《文庄公甲申浙东海防图》《浙东镇海得胜图》《浙江镇海口海防布置战守情形图》《招宝山炮台图册》等诸多舆图中留下身影,不过其意义与写景山水全然不同。

对比诸册影像,凌利中表示,虽然图像中的招宝山并不罕见,但上海博物馆所藏的《招宝山观海图》,依然可以说是已知最早一幅描绘镇海招宝山的文人山水画。

作为“小四王”之一,画家王宸描绘海浪的笔法承自南宋画家马远的《水图》,相比其他几件绘画,技法更加高超,表现的内容也更加具体,是一件珍贵的表现地区文人互动的实景山水题材作品。

●相关链接

源自上海宝山的一次搜寻

凌利中来甬时告诉记者,他之所以会关注这幅画,是在搜寻上海宝山资料时意外发现的。

上海宝山,位于有“万里长江第一镇”之誉的上海浦东高桥镇东北方向,是1412年(明永乐年间)平江伯陈瑄奉旨为航海导航及抗倭而人工修筑的一座高约百米的土山,山顶设烽堠与庙宇。永乐帝朱棣亲撰碑文记述其导航功能,御碑现存上海高桥中学校园内。此山于明万历年间坍入海中,存世约150年。今上海市宝山区也因高桥镇的明代人工宝山而得名。

据凌利中考证,故宫博物院藏有《吴门诸家图册》十六开,其中有明代吴门画家钱穀(1509-1572)所绘《宝山图》一页,表现的是今上海高桥镇宝山昔日扼守长江口的山水形胜,与镇海招宝山的地理位置及发挥的作用颇有相似之处。记者 顾嘉懿