昨日,由宁波市文化遗产管理研究院与宁波晚报合作的2025年度第三期公众考古活动在北仑举行。

参观大榭岛上的“海岛之光——大榭遗址考古成果展”、中国港口博物馆上新的“从远古渔村到国际港城:宁波考古里的海洋基因”宁波考古70周年特展,走进“水下考古在中国”展厅和沉船修复室……市民读者在“刷展”中度过了知识含量满满的一天。

1

考古展览讲述宁波海洋故事

宁波,依海而生,因海而兴。

一次次考古发现反复印证,向我们讲述着这座城、这里的人与海洋相伴相生的故事。

2017年,大榭遗址的面世告诉我们,这处海岛的历史可能比我们想象的更深更厚——考古实证,五千年前,这里就已经有了人类劳作的身影。先民越海而来,以岛为家,耕海牧渔,点燃僻远海岛上的第一缕文明星火,并首开中国古代海盐制作之先河。

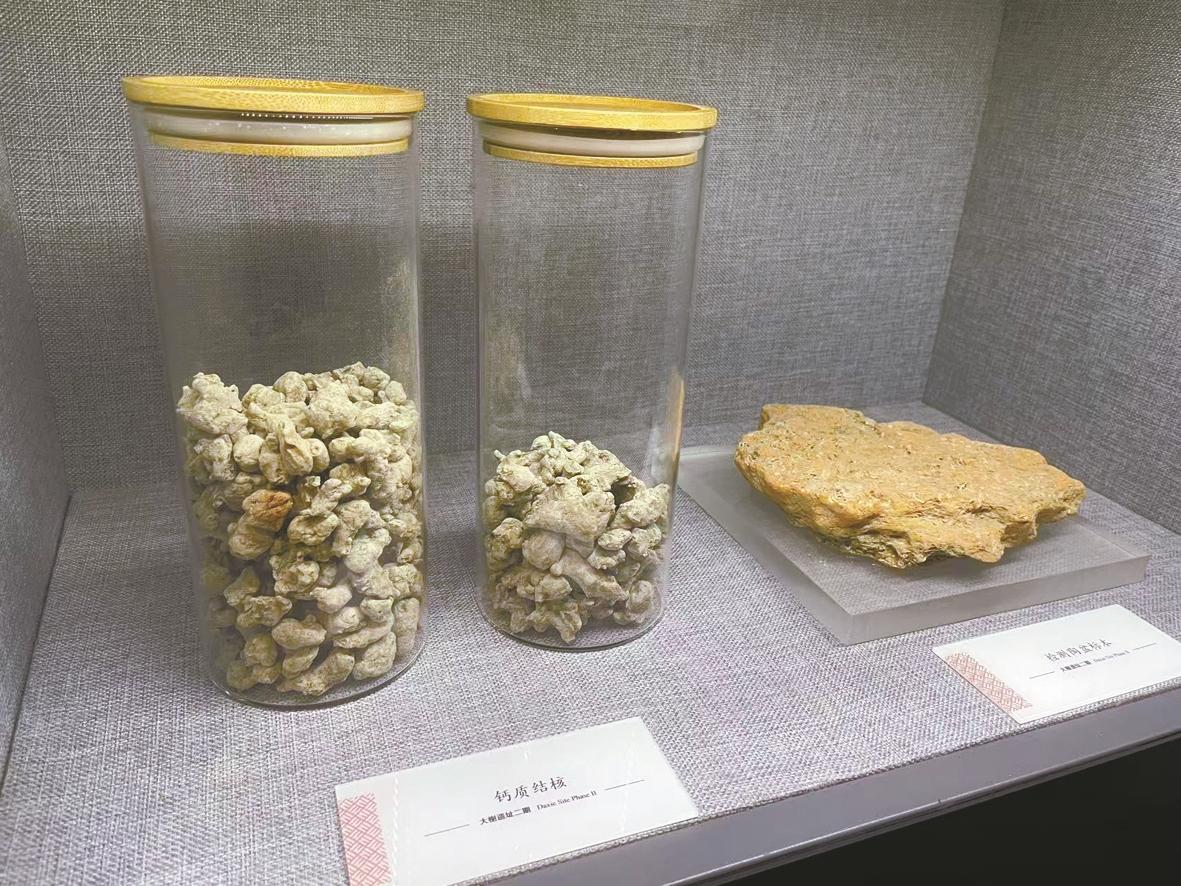

位于大榭剧院三楼的“海岛之光——大榭遗址考古成果展”,讲述的便是该遗址制盐的故事。“这个遗址以前是个庙,叫东岳宫,后来要开发建设,就进行考古,发现了史前遗址。”讲解员吴佩佩介绍道,“大家可能会以为制盐是直接煮海水,其实不是,先民比我们想象的更聪明。”海水虽然咸,析出的盐分却不多,先民煮的是卤水——挖滩泥,晒干,弄碎,然后过滤,提取出卤水。

考古工作者在大榭遗址发现了三种盐灶:早期盐灶两个一组,每灶可放1-2件陶缸;中期盐灶体积增大,为七眼灶,每灶可放7件陶盆;晚期盐灶更大,为四眼灶,灶眼两大两小。“每次演进的时间都达到几十年几百年,先民不断在寻找更合理、效率更高的煮盐方法。”讲解员说。

长期以来,大榭岛上的文明之火绵延不绝。古人利用区位优势与世代累积的经验,积极参与海洋开发与对外交流,大榭岛作为“海上丝绸之路”的途经一站,永载史册。

市民姚莎表示:“五千年前,跨越山海的河姆渡先民来此定居;四千年前,因地制宜的先民开始人工煮海成盐;两千多年前,越国先民制作了花纹陶器;近千年前,此地成为宋朝的港口贸易地。土层一层层堆积,堆积的是历史,感觉十分形象地展示了什么是‘站在巨人的肩膀上’。正是先人们一代代的努力,托举出了当下的中国。”

2

敬佩古代航海者的勇气与智慧

中国港口博物馆的“从远古渔村到国际港城:宁波考古里的海洋基因”以及“水下考古在中国”,是我市考古领域两大重量级展览,本次活动将其“一网打尽”,并安排了沉船修复室的“订制”体验——邀请宁波市文化遗产管理研究院水下遗产中心主任、曾参与“小白礁Ⅰ号”发掘的科技考古人员金涛博士现场为大家讲解。

“在水下你们怎么用纸笔记录?”“用的是铅笔,写在防水的硫酸纸上。”

“水下怎么拍照?”“我们会在普通相机外套一个防水壳,只是那个防水壳可能比相机更贵……”

“一次下潜需要工作多长时间,下去几个人?”……

面对观众的提问,金涛一一耐心作答,他表示,一艘沉船从被发现到出水再到修复,需要经历15年甚至更长的时间,这一繁复周期也在观众的意料之外。

22岁的青年观众谢柯森表示:“文物无声,却诉说着宁波与海共生的壮阔历史,这次参观让我对家乡的海洋贸易史有了更深的理解,也对古代航海者的勇气与智慧充满敬意。”

“‘港通天下’这句话在此时具象化了!”观众姚莎说,“原来沉船修复的工作都是以年计算阶段的。脱盐脱硫几年,脱水几年,组装复原几年。就是他们这样日复一日的悉心工作,让我们与几百年甚至几千年前的古迹相见。看到浸泡池中那沧桑的木片,透过阴干房中木片上那些密密麻麻的孔洞,我仿佛看见了这艘满载着瓷器和货品的东南亚风格船只,驶出港口,驶向世界的样子!”

没有一份成功是随随便便取得的。没有河姆渡人的那一叶独木舟,哪有“绿眉毛”这种宁波特色的渔船?没有“绿眉毛”,哪有现在集装箱的大货轮……“为什么要考古?不是为了夸耀先人,不是为了表示优越感,只是想寻根,想知道脚下的土地,埋藏了多少过往。”当天行程结束后,姚莎充满感慨。

截至目前,本年度公众考古活动已举办三期,宁波晚报分别带读者前往了井头山遗址、河姆渡遗址、上林湖越窑遗址和北仑,第四期活动将于10月举行,目的地是宁波市区一处正在进行考古发掘的现场,报名将于下月开启,敬请关注。

记者 顾嘉懿 崔引

通讯员 邱吉瑜 文/摄