9月7日,我们迎来二十四节气中的白露。

这是一个反映自然界寒气增长的节气。随着冷空气“转守为攻”,叠加太阳直射点南移,气温下降开始“提速”,昼夜温差也逐渐拉大,正如民谚说的“白露秋分夜,一夜凉一夜”。

凉意,是否会如约而至?

1

高温有望暂缓

先来看看中国天气网发布的一组数据:

“常年进入立秋节气以后,我国平均气温开始呈下降趋势,到了白露节气降温幅度明显增大,平均最低气温降至11.95℃。同时,从白露节气第一天到最后一天,气温逐日走低,15天累计下降2.5℃。”

白露节气的到来,就好像一声发令枪响,正式拉开气温快速下滑的序幕。

白露节气降温加速主要受双重因素影响:一方面,北方地区冷空气活动变得频繁;另一方面,北半球日照时间缩短、光照强度减弱,且夜间多晴朗少云,地面辐射散热加快,导致气温下降逐渐加速,昼夜温差加大。

只是,到了我国南方部分地区,白露节气的降温多少要打点“折扣”。特别是今年,副热带高压表现强势且稳定,白露节气要在短时间内“撼动”它的地位,并非易事。

中央气象台在9月7日发布的中期预报中提到,9月7日到9月8日,我国江南大部、华南北部地区最高气温可达35℃-37℃;9月9日到9月11日,高温范围缩小或间断;9月12日起,上述地区将再现35℃-38℃的高温天。

我市也不例外,同样继续被热气“锁定”。

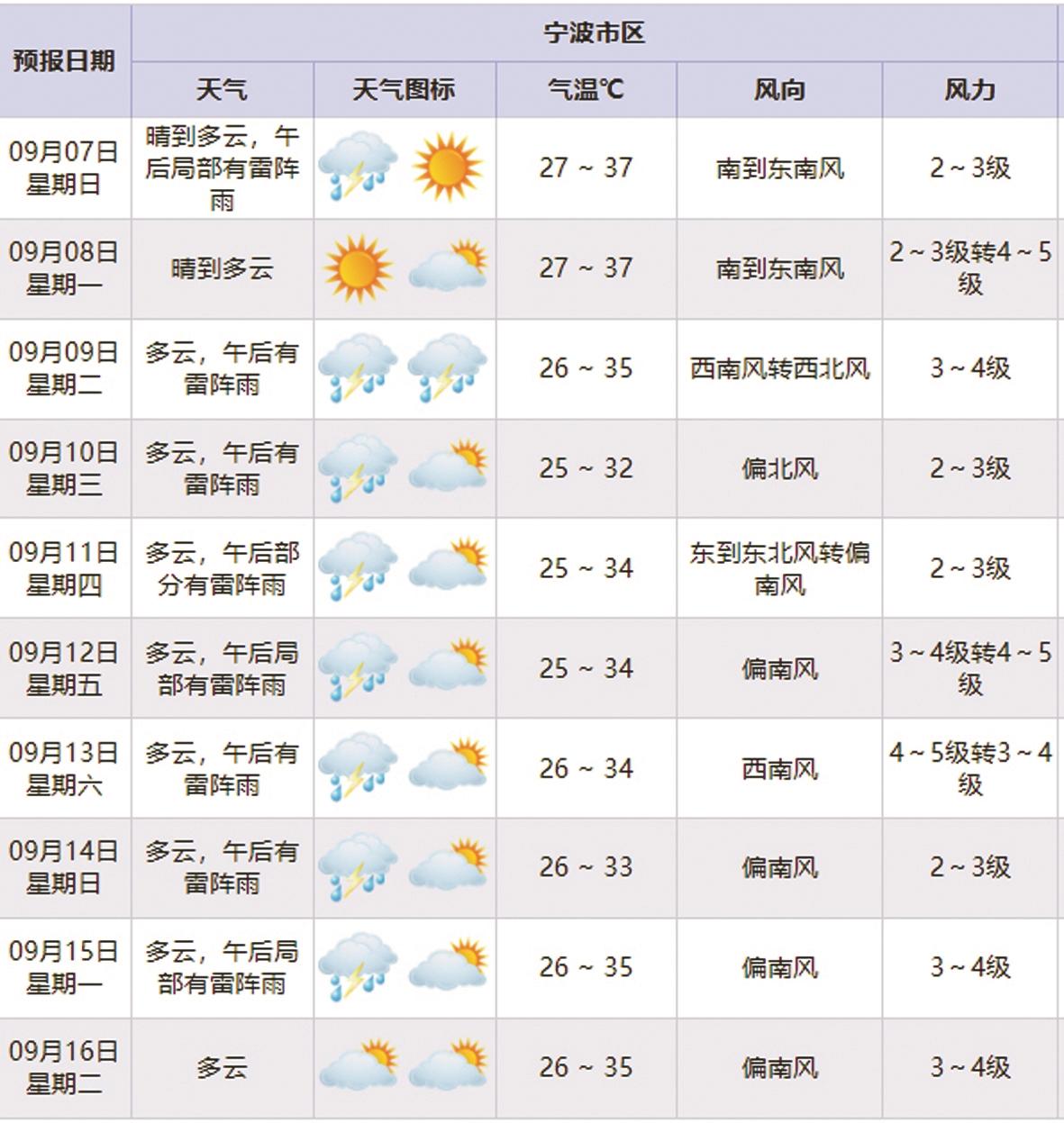

市气象台在9月7日发布的十天预报中提到,9月7日到9月8日,我市大部分地区最高气温仍可达36℃-38℃;9月9日起,受高空槽东移影响,副热带高压有望“喘口气”,我市最高气温有望回落至35℃高温线以下。

不过,大家也不要高兴得太早,从目前的预报看,9月15日起,我市最高气温仍有可能再度回升至35℃。

即便高温反复,白露节气的“印记”仍在悄然显现,最直观的表现就是降水概率增加。

9月9日起,受高空槽东移影响,午后雷阵雨的范围将有较明显扩大,“午后多阵雨或雷雨”将成为新的一周(9月8日至9月14日)的“招牌”天气。

在前期连续高温的天气背景下,届时的对流强度不容小觑,大家外出时要常备雨具,强对流时段务必注意安全。

2

蛾子进入“最后的狂欢”

暑气虽未完全消散,但白露节气的到来,已悄然为宁波的山林发布“降温预告”。在海曙区龙观乡近10万亩的林区里,活跃于此的蛾子正在尽情享受“最后的狂欢”,用多样的形态与独特的生存智慧,为秋日山林添上一抹灵动的生态色彩。

“龙观乡的深山峡谷地形复杂,为动植物营造了绝佳的栖息条件。”市昆虫研究专家林海伦介绍,作为鳞翅目昆虫的“主力军”,蛾子的种类远比同目“近亲”蝴蝶丰富。据前期调查,龙观乡已发现115种蝴蝶,而通常一个地区的蛾子种类是蝴蝶的5倍以上,“以此推算,当地蛾类种类或突破600种,成为研究宁波地区蛾类的天然‘样本库’。”

尽管蛾子的“名气”不如蝴蝶,但它们中藏着不少“造型高手”,只是多数种类习惯在夜间活动,寻常人难见其真容。

“夜间天敌少,本是蛾子的‘生存优势’,但蝙蝠恰好填补了这一生态位。”林海伦解释,蝙蝠的捕食有效遏制了蛾子过度繁殖,避免虫灾发生,维系了山林生态平衡;等到了白天,夜蛾科的蛾子则会切换成“伪装模式”,模拟不同类型的枯叶形态躲避天敌。

也有不少蛾子打破“夜出”的常规,不惧白露节气逐渐变浓的凉意,在白天活跃。

粉蝶灯蛾外形神似粉蝶,榆凤蛾与凤蝶样貌相近,仅触角形态有别;色彩艳丽的大丽灯蛾,正赶上白露前后的羽化繁殖期,翅膀在阳光下格外惹眼。

即便是隶属于“夜蛾科”,旋目夜蛾和变色夜蛾也偏爱白天活动,成为夜蛾科里的“特例”。

作为鳞翅目中的另一大科,尺蛾科的蛾子同样极具特色。

它们的幼虫腹足退化为尾部一对,移动时身体拱起,像用尺子丈量土地,因此被称作“尺蠖”“造桥虫”。

多数尺蛾白天会栖息在岩石表面或树皮上,模拟地衣的模样“隐身”;也有部分种类在白天活跃,比如中国枯叶尺蛾、择长翅尺蛾、金星尺蛾等,不过它们更偏爱在阴暗的林子内部活动,鲜少到开阔区域。

斑蛾科的蛾子则是白天活动的“有毒高手”。它们的翅膀多为红色、黄色或黄黑相间的醒目色彩,这是自然界典型的“警戒色”,向天敌传递“有毒勿近”的信号。

这类蛾子体内藏有强效毒性物质,正是凭借这一“生化武器”,它们敢在白天自由活动。有趣的是,部分无毒蛾子会模仿斑蛾科的外形,借“警戒色”伪装自己,躲避天敌追捕。

林海伦特别提醒,白露时节虽气温下降,但仍是观察蛾子的好时机;待秋季气温进一步降低,多数蛾子将进入休眠期,届时便难寻踪迹。

不过市民在野外偶遇蛾子时,切勿随意触碰:部分蛾子成虫体表的毒毛可能引发过敏,部分种类本身毒性较强,盲目接触易带来健康风险。

记者 石承承