“你看我现在好不好?可以说是迎来了第二次生命!”71岁的严先生讲话中气十足,旁人很难看出,他体内有一枚重90克的人工心脏正代替正常心脏运转着……

4个多月前,严先生因冠心病、心脏多瓣膜病变伴终末期心衰导致心源性休克,植入人工心脏是唯一可能挽救生命的机会。宁波市医疗中心李惠利医院心脏大血管外科学科带头人邵国丰及其团队操刀,成功为其植入目前全球最轻、最小的人工心脏。8月8日上午,严先生完成复查,一切指标正常。

据了解,这也是我市第一例成功实施的人工心脏植入手术。这项医疗技术的成功开展,将为我市十余万心衰患者带来新希望。

心脏动脉重度狭窄

血流几近停滞

从今年2月开始,严先生就一直往医院跑。一次感冒后他止不住地咳嗽,在当地医院持续挂水,但丝毫不见好转,反而愈加严重。3月7日早上,他起床后觉得胸闷气急,家人立即将他送往李惠利医院。还没走到急诊大厅,他就失去了意识。

冠状动脉造影显示,严先生出现了冠状动脉狭窄,其中最严重部位狭窄程度达80%,冠脉系统好比干涸的河道,血流几近停滞。同时,他的主动脉瓣、二尖瓣也较狭窄,心功能衰竭,代表着心脏收缩功能的射血分数不到正常值的一半。家属提到,患者在十多年前就因心梗放过支架,病情十分棘手。

面对如此复杂的病情,李惠利医院心脏中心联合复旦大学附属中山医院心脏外科王春生教授进行线上MDT讨论。专家们认为,患者冠脉病变严重、心功能严重受损,常规的搭桥手术已无法实施。心脏移植又因供体短缺难以实现,唯一的希望是植入人工心脏(左心室辅助装置)。

“人工心脏可替代衰竭心脏的泵血功能,缓解病情,为患者争取生存机会。”邵国丰主任与严先生的家属进行了充分沟通,向他们详细介绍了人工心脏。心脏好比一个水泵,把血液泵送到全身各个部位。但是水泵出现故障后就无法定时定量地输送血液,导致脏器无法得到足够的血液和氧气。而人工心脏就是一个小型机械泵,以“小助手”的身份替代心脏完成部分工作,特别是帮助左心室更有效地将血液泵送到全身。“患者的身体状况非常不乐观,不做肯定没有生还希望;做的话风险极大,但还有搏一搏的机会。”邵国丰解释道。

“做!这个手术一定要做!”严先生的儿子当场做了决定,态度坚定。

全球最小最轻

人工心脏成功运转

在此之前,全市尚未有人工心脏成功植入的先例。为确保手术万无一失,心脏中心专家团队术前进行全面评估、反复研讨手术方案、制定周全的应急预案,最终决定优先选择我国自主研发制造并投入临床使用的全球体积最小、重量最轻的全磁悬浮人工心脏进行植入。这颗人工心脏直径3.4厘米,重90克,只比一颗核桃大一些。

3月21日,手术举行。邵国丰团队先进行了主动脉瓣置换术、二尖瓣成形术、左心耳缝扎术,最后植入人工心脏,耗时7个多小时共完成4台手术。

值得一提的是,与心脏移植不同,人工心脏并不需要摘除患者原生的心脏。术中专家团队将人工心脏的机械泵放置在患者左心室旁边,并通过一根管道连接到负责将血液从心脏输送到全身的主动脉。“开泵!”随着一声号令,人工心脏在严先生体内正式运转。

作为一个全新的“外来物”,人工心脏在体内的“磨合期”是术后的关键期,这对CSICU(心脏外科重症监护室)团队也是极大的挑战。“我们团队有监护心脏移植手术病人的经验,加上这几年多次派出团队到国内顶尖医院进修,可以说为人工心脏植入手术做好了充分的准备。”CSICU主任赵顺英告诉记者。

出血是术后早期最先面临的风险大关。此外,在人工心脏的作用下,左右心室在适应阶段的血容量难以达到平衡,医护团队一天内安排多次心脏彩超,以随时观察病情。就在术后第三天晚上11点,严先生毫无征兆地出现了室颤,这种恶性心律失常意味着人工心脏可能停止运作,也就是心脏将彻底失去功能,生命危在旦夕。专家团队立即对症处理,通过调试人工心脏参数、血容量稳住了病情。

一波未平一波又起,严先生又经历了炎症风暴、胃肠道细菌入血,心脏功能随时有恶化的可能。其间,清醒过来的严先生对自己的状态感到绝望,因为气管切开无法说话,他在家属探视时多次写下“放弃”“回家”等字样。看到曾经家里的顶梁柱如今被病痛折磨得失去了活下去的动力,儿子小严也红着眼睛对医生表示“要不算了吧,让我爸少吃点苦”。

医护团队并未放弃,为了24小时在线沟通病情,他们专门为严先生建了一个微信群,严密监测患者情况。术后一个月,曙光终于出现了。严先生的炎症、感染得到控制,人工心脏在体内逐步磨合,与其自身机体配合得越来越默契,心脏射血指数稳步提升。

一天查房时,严先生在纸上写了一句话,大意是出院后要请医护团队尝尝老家的东北菜。这种国人最传统、最朴素的致谢方式让赵顺英瞬间红了眼睛。

6月中旬,严先生顺利出院,目前正在进一步接受康复治疗。如今,他不仅能自己照顾自己,还能帮老伴上街买菜。邵国丰预计按他目前的康复情况,未来有希望拆除“人工心脏”。

日常带着“充电宝”

未来可能实现“摘心”

邵国丰提到,随着人口老龄化,我国终末期心脏病患者不断增加。据统计,全国心衰患者超1200万人,终末期心衰患者约100万人。据推算,我市有心衰患者十余万,每年有5%的患者会进展为重症心衰。

通过外科治疗逆转心室重构进程,辅助甚至替代受损心脏功能,改善心衰患者生活质量和长期预后,将成为未来心力衰竭治疗的关键。“心脏移植和人工心脏都是治疗终末期心衰患者的手段。但受供体来源等多种原因,部分患者等不到心脏移植那一天。”邵国丰认为,对迟迟等不到心脏供体的重度心衰病人来说,人工心脏就成了他们的最后一根救命稻草。

早在20世纪中叶,科学家就已开始人工心脏的研发。近年来,我国人工心脏研发进展迅速,人工心脏的迭代也从最初的巨大号人工心肺机进化为方便随身携带的悬浮式离心泵。“目前人工心脏已成为国际指南及中国指南推荐的心衰标准化治疗方式之一。”邵国丰说。

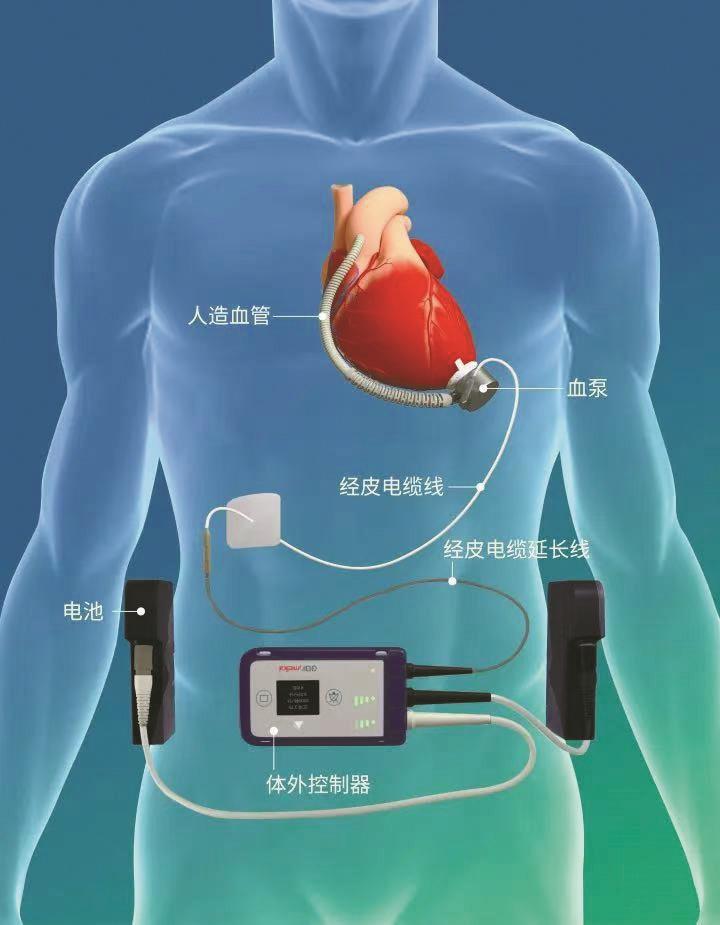

人工心脏由机械泵、控制器和充电电池组成。与大众认知不同,人工心脏并不是一个形状跟真实心脏相似的器械,而由两个小圆柱体拼接而成。机械泵植入患者体内,控制器和电池则在体外,由患者时刻带着。也就是说,像严先生这样的人工心脏植入患者,日常要带着人工心脏的“充电宝”,可以放在衣服口袋或者随身小包里,每隔8小时换一次电池,不影响正常生活。

邵国丰还提到,人工心脏的植入为原有心脏争取了充分的休息机会,从而让心脏功能得到恢复,甚至未来还有可能实现“摘心”。

记者 陆麒雯 通讯员 徐晨燕