一千多年前,唐代诗人白居易挥笔写下“野火烧不尽,春风吹又生”时,恐怕从未想过,这份蓬勃的生命力竟会在一个台风身上重现。而这个台风,偏偏名叫“竹节草”。

今年第8号台风“竹节草”于7月23日20时在南海中东部海面生成。起初,它并不被看好,与今年第7号台风“范斯高”在海面上纠缠博弈,最终两败俱伤,中央气象台于7月26日11时停止对其编号。

谁曾想,“竹节草”残余的涡旋在海面“苟延残喘”后并未就此消散,反倒于7月27日晚在琉球群岛以东洋面再度发展为台风。

1

“竹节草”为何会重生?

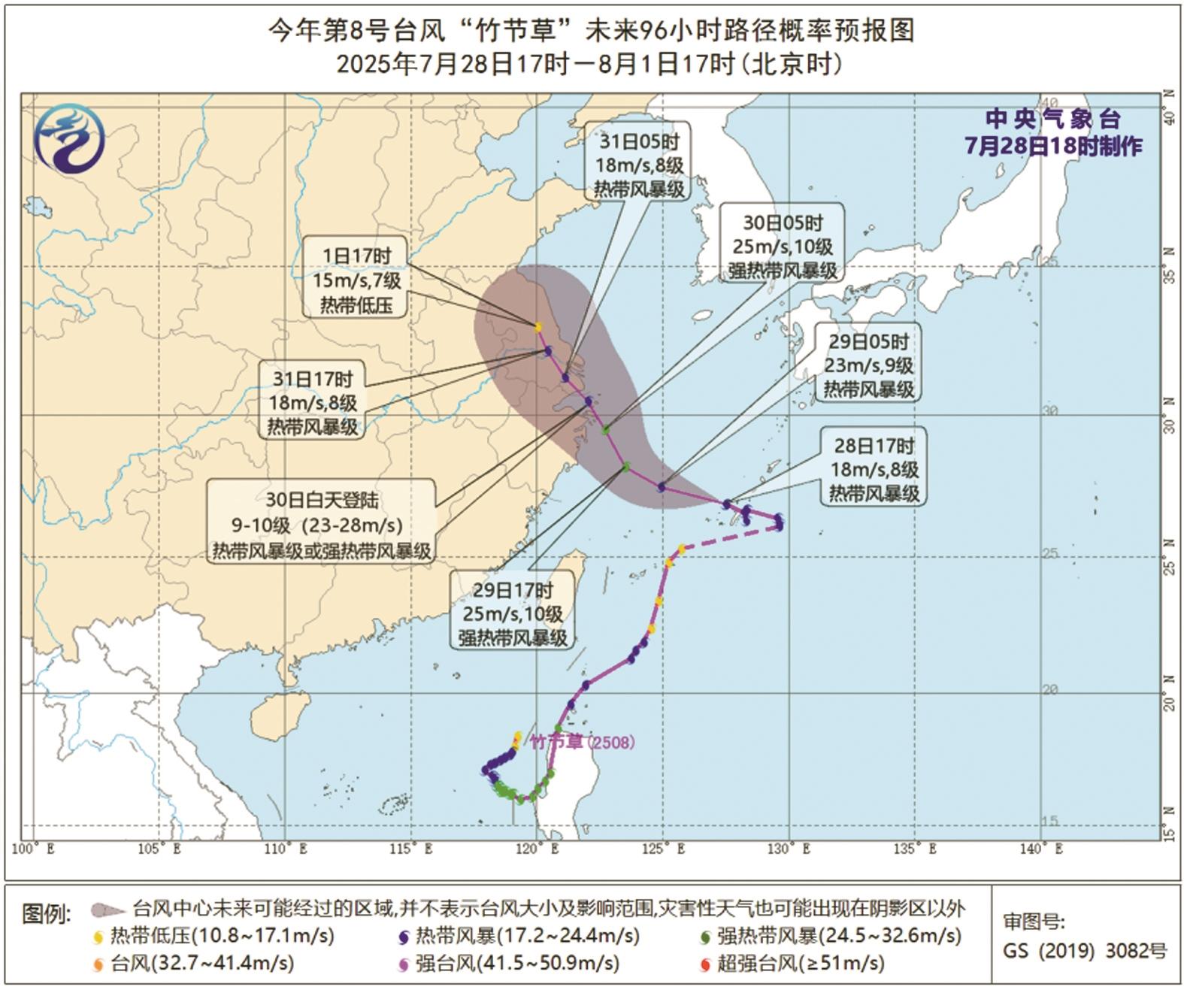

到7月28日17时,“竹节草”的中心距离浙江省舟山市东偏南方向约620公里,近中心最大风力8级(18米/秒,热带风暴级),七级风圈半径200公里-300公里。

据中央气象台7月28日消息,“竹节草”将以每小时20公里-25公里的速度向西偏北方向移动,强度逐渐增强,预计7月30日白天在浙江三门到江苏启东一带沿海登陆,登陆时强度可达热带风暴级或强热带风暴级(23米/秒-28米/秒,9级-10级),登陆后强度缓慢减弱;也有可能在浙江北部近海北上。

“为什么会这样?”恐怕是多数人得知“竹节草”重生后冒出的第一个念头。

台风的发展和加强离不开适宜的海气条件,而“竹节草”恰恰成了那个“幸运儿”。对此,市气象台首席预报员、正研级高级工程师涂小萍分析:

“竹节草”的环流在西北太平洋洋面减弱后,残留的涡旋依旧维持着形态,并未消散。7月26日至27日,我市上空不时洒落的雨水,正是它在“刷存在感”。

7月下旬以来,西北太平洋与东海一直维持着一条宽广的低压带,只要有充足的水汽供应,就可能促发台风发展。“竹节草”所处的位置格外巧妙,南面的季风与西北太平洋洋面持续为其输送水汽,让它得以不断补充“能量”。

更有利的是,这片海域的水温始终维持在28℃以上,恰好是台风“滋生”的理想温度;加之大气垂直风切变较小,种种海气条件都为“竹节草”的再度发展提供了温床。

涂小萍补充说,像“竹节草”这样“死而复生”的台风并非孤例,2014年的7号台风“海贝思”、2000年的22号台风“温比亚”都曾出现死而复生的状况。

2

“小体型”台风仍需严阵以待

尽管“竹节草”占尽天时地利,但其“重生”后因距离陆地较近,缺乏足够的发展空间与时间,因此正如中央气象台所预报的,即便在巅峰时刻,其强度可能也仅能达到强热带风暴级别。

不过,“体型小”的台风并不等同于“威力弱”。涂小萍解释说,并非直接登陆的台风影响就最大,关键要看台风的结构。“我们统计了给我市造成最大降水的前20个台风,其中9个是在福建登陆的,降水多少主要取决于台风北侧的结构。”

面对“竹节草”,我们还是要严阵以待——

据市气象台预报,受其影响,7月28日夜里,我市多云到阴有阵雨或雷雨,部分地区雨量中等,局部地区有大到暴雨;7月29日,我市有暴雨到大暴雨;7月30日,我市仍将有大雨到暴雨。

其中,雨势最为明显的预计会是我市西部山区和南部地区,“非必要不出门”,这句话可不只是一句提醒,而是要作为行动准则。

此外,东海海域在7月28日到29日有10级-12级大风,7月30日有8级-10级大风逐渐减弱至7级-9级;我市沿海海面风力从7月28日夜里起增强至8级-10级,后半夜到7月29日可达10级-12级,7月30日从8级-10级逐渐减弱至7级-9级;沿海地区和高海拔山区风力从7月28日夜里增强至6级-8级,后半夜到7月29日可达9级-11级,7月30日从7级-9级减弱至6级-8级;内陆平原地区风力也将逐渐增强至7级-9级,7月30日开始从6级-8级减弱至5级-7级。

除了强风暴雨带来的直接影响,还要提醒大家留意的是,此次过程降雨强度大,影响时间长,累积雨量大,需防范强降水引发的城乡积涝,小流域山洪、山体滑坡等次生灾害。记者 石承承