7月15日上午,海曙区海军干休所的院门刚被推开,身着红色马甲的助老志愿服务队便迎来老人们惊喜的呼喊:“‘红蚂蚁’们又来看我们啦!”这支公益团队带着文艺演出与暖心礼物再次到访,用持续十余年的关爱,续写着“军民团结一家亲”的温情篇章。

而这支拥有45个分支、3885名志愿者的庞大队伍,背后是一个家庭一家三口的公益坚守。

1

“‘红蚂蚁’不能散,

一定要坚持下去!”

86岁的金杏珠,是“红蚂蚁”助老志愿服务队现任负责人,也是鄞州区的一名退休教师。自2006年与老伴朱金元投身公益以来,她已在这条路上走过19年。

2008年,“红蚂蚁”志愿服务队正式成立,首任队长正是朱金元,夫妻俩的退休生活从此与这支队伍紧密缠绕。那时志愿服务尚属新鲜事,两人四处奔走拉人、组建核心团队,带着队伍走进各乡镇开展公益活动,让“红蚂蚁”的名字渐渐被人所熟知。

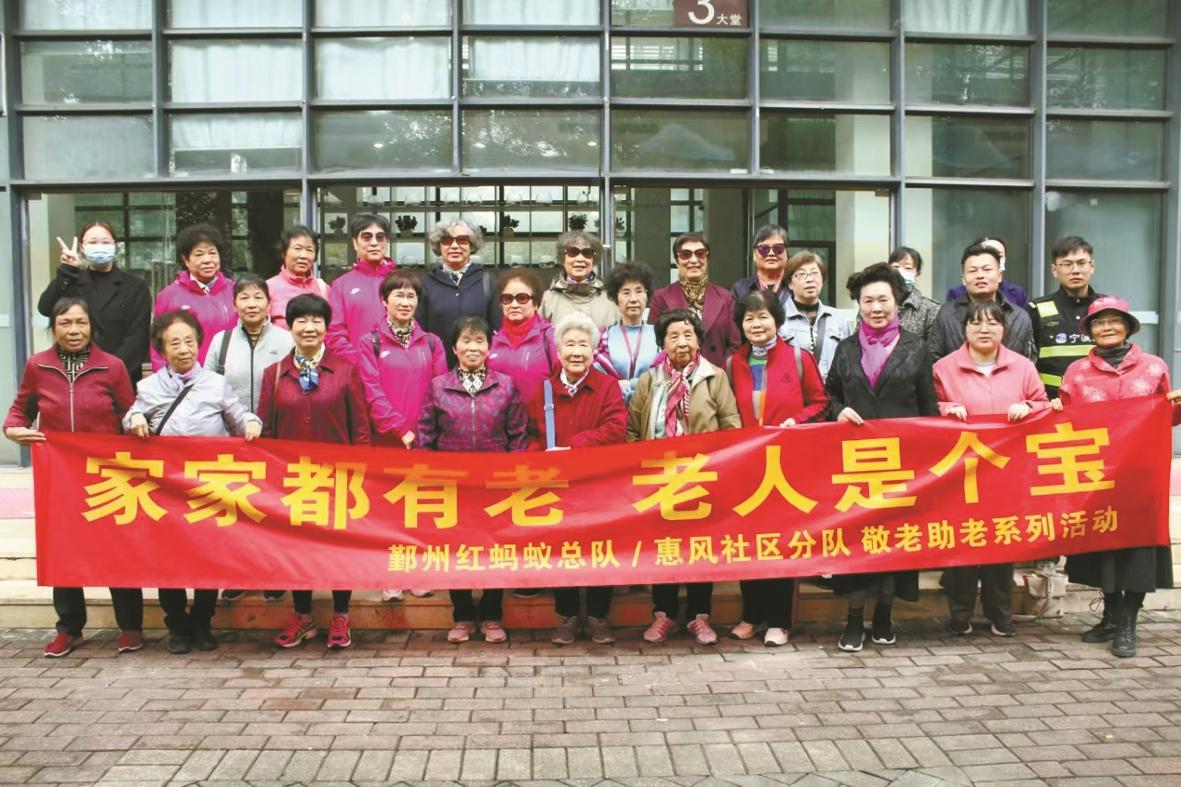

2012年,特大台风“海葵”肆虐宁波,团队遭遇成立以来最艰难的时刻。风雨中,朱金元身体每况愈下,临终前他紧紧握着金杏珠的手嘱托:“‘红蚂蚁’不能散,一定要坚持下去!”这句遗言成了金杏珠心中最沉的责任。她迅速召开队长会议,定下工作目标,推动艺术团与敬老院合作,组建便民服务队,一步步扩大服务范围,让团队在困境中站稳了脚跟。

时光流转,2023年,年事已高的金杏珠渐感力不从心,开始物色接班人。团队里的分队负责人自认在策划组织上有欠缺,曾有人想接手却因寻求报酬或植入商业元素被她拒绝——在金杏珠心中,“红蚂蚁”容不得半点功利。思虑再三,她将目光投向了女儿朱红英。

去年12月5日,在鄞州区相关主题活动的微访谈环节,金杏珠拿出那本泛黄的《“红蚂蚁”工作日志》,交到朱红英手中。接过这份特殊“礼物”,朱红英湿了眼眶,激动地表示:“拿着日志,仿佛感受到父母创立时的艰辛与执着,我会将‘红蚂蚁’精神发扬光大,为更多老人送去温暖。”

2

从16人到3885人

一场温暖的裂变传播

故事的起点,是在华光城小区。2006年,朱金元与金杏珠在社区张罗起“周末茶馆”,每周五下午,16名志趣相投的老人聚在阅览室聊天。可“聊天局”常有人缺席,两人便将其升级为“老年互访团”,开始主动走访社区里的老人。

2008年,“老年互访团”正式注册为“红蚂蚁”助老志愿队,主要服务大病、独居、有困难的老人。两年后,“红蚂蚁”艺术团成立,当时团长位置空缺——“没工资,没人愿意来!”金杏珠听说退休会计忻桂凤会唱京剧,当天就去她家里做工作,对方一口答应,至今仍在任。目前,艺术团有舞蹈队、戏曲队等10余个表演队伍,每月雷打不动地去敬老院演出。

公益的力量总在不经意间感染他人。做了24年公益的车国平,2010年通过忻桂凤了解到“红蚂蚁”的事迹,深受触动,他当即联合金朱品律师等7位志愿者,成立了心理咨询分队。

金杏珠的“拓荒”脚步从未停歇。她曾多次去宁波市公交公司,希望合作打造“爱心公交线路”,负责人被“红蚂蚁”的故事打动,决定在528路公交车试点。虽然后来“红蚂蚁”爱心专线退出历史,但公交志愿服务分队保留了下来。

她还将“红蚂蚁”的触角延伸到山区,甚至走出宁波。去年6月,鄞州区的“红蚂蚁”上任村分队在横溪镇宣告成立,成为团队首支山区分队;同年12月,鄞州“红蚂蚁”杭州大运河京剧社分队也正式成立。

3

多方面的关爱传递

用爱守护银发岁月

自2017年起,“红蚂蚁”就与嘉和颐养院、鄞州怡康院、华信颐养院等结缘,每逢传统佳节,都会送去慰问和文艺演出。86岁老人胡燮龙说:“我每年都能吃到‘红蚂蚁’送的粽子,他们还带来节目,很不容易。”

今年春节刚过,“红蚂蚁”艺术团近200名志愿者精心排练,定制三场文艺汇演,走进3家敬老院。除传统节日和文艺汇演,“红蚂蚁”与颐养院的“周二之约”已持续12年。自2013年起,每月两次,艺术团志愿者到嘉和颐养院表演。只要有空,金杏珠都会早早到场陪老人拉家常。“2013年有次表演,台下一位老人一直跟唱,我们索性请他上台,那天他唱得特别开心。”此后,志愿者逐步从台前转幕后,让老人们成为舞台主角。

金杏珠还鼓励低龄老人结对服务高龄老人,通过代际互助传递温暖,这一理念在太古城小区落地推广。88岁的季正兰老人由柯苏芳、陈立慧两位志愿者结对帮扶。“年纪大了走不动,邻居会帮忙买菜煮饭,谢谢金老师。”季正兰的话语里,满是感激。

如今,“红蚂蚁”的故事还在继续。在金杏珠看来,“红蚂蚁”的坚持源于对老人的关爱,她希望将其精神推广到更多地方,让更多老人享受服务,为他们的晚年增添温暖与欢乐。

记者 马佳威

通讯员 凌沪琼

吴英茵 邵鹏翔 文/摄