“浙BA”像一阵旋风,在浙江大地吹起了“篮”不住的快乐。宁波,作为“奥运五金之城”,在历史上和篮球有着深厚的渊源。舒鸿,是这段历史中绕不开的一个名字。

担任奥运首次篮球决赛裁判

故事要从1936年柏林奥运会说起。

这一年,篮球刚刚被正式列入奥运会比赛项目。比赛进入决赛阶段,突然出现一个问题:找不到合适的裁判。

当时,进入决赛的两支队伍分别是美国队和加拿大队。两队认为篮球运动传入欧洲时间不久,组委会安排的德国裁判能力不够。而作为篮球运动相对成熟的北美洲,因避嫌缘故无法担任裁判。

中国人舒鸿,就进入了大家的视野。

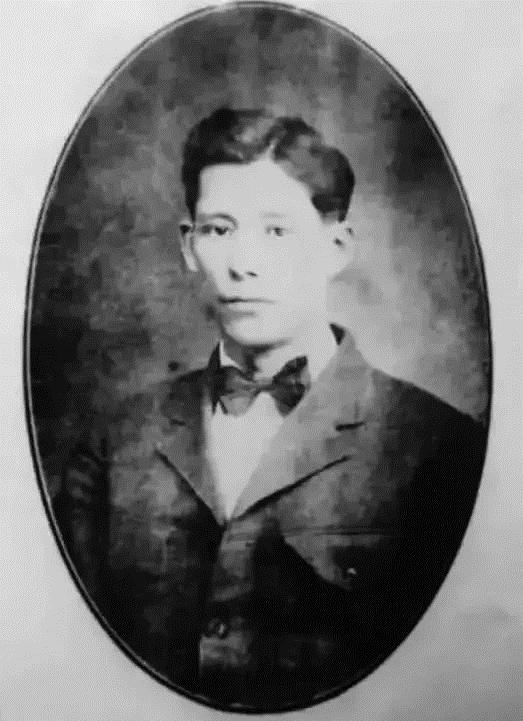

舒鸿,原名舒厚信,祖籍慈溪庄桥舒家(现属江北区庄桥街道葛家村)。舒鸿出生在上海,中学毕业后就读于上海圣约翰大学,1919年自费赴美国斯普林菲尔德学院(旧译春田大学)攻读体育专业。他的老师,就是篮球的创始人奈·史密斯博士。

在柏林奥运会中国代表团中,舒鸿担任“助练员”。“当时的助练员,相当于现在的队医。”宁波教育博物馆馆长黄兴力说,之前舒鸿在奥运会预赛时曾执法过几场比赛,表现不俗。但很多国家的运动员和教练员提出反对意见,认为中国体育水平整体不高,中国裁判没有资格执法奥运会决赛。

美国篮球队助理教练杜平是舒鸿留美时的同学,也极力推荐舒鸿执法本场赛事。这时,舒鸿的导师奈·史密斯教授也应邀来到柏林,组委会征询他的意见时,奈·史密斯很干脆地说:“舒鸿是我的学生,我向你们保证,他是最合适的决赛裁判。”

奈·史密斯特地找到中国代表团总教练马约翰先生,让其做最后决定。

马约翰不假思索地说:“这是展示中国的机会,我当然支持您的决定。”

决赛前夜,马约翰专门问舒鸿:“敢吹这个哨不?”

舒鸿坚定地回答:“敢,怎么不敢?人家不相信中国人,我们自己一定要相信自己。”

经双方协商后,大会决定聘请舒鸿担任裁判员。

这里补充一个小知识,新中国成立后舒鸿曾任浙江体育学院院长、浙江师范学院副院长、浙江省体委副主任等职。在我国体育界有“北马南舒”之称,“北马”是指清华大学马约翰先生,而“南舒”就是浙江大学舒鸿先生。

救场首哨不是一天练成

其实,舒鸿敢接下这个任务,是有充分底气的。

1891年,奈·史密斯发明了篮球,很快这种新潮的运动就在1895年传入了中国,也有说法是在1896年。无论是哪种说法,中国篮球运动的发展,与美国也就相差四五年时间。

此后篮球在中国迅速传播开来。刚开始在天津、北京、上海等大城市,此后逐渐传播到更多地方。

黄兴力特别提到了发生在1928年的一次裁判纠纷。当时上海要举办一次篮球比赛,裁判按照惯例是外国人。“当时舒鸿就提出质疑,认为中国人的比赛,中国人也可裁判执法。”

舒鸿的这个提议,引起了外国裁判的抵制,认为中国裁判能力不能胜任。

双方争执不下之际,有人提议:申请执法比赛的裁判统一参加考试,由当时最为权威的美国裁判会提供试题并阅卷打分,成绩合格者即可获得裁判资格。

“考试结果出乎人们的意料,所有参加考试的4名中国人全部合格,最低的也有88分,而另5名外国裁判,仅有一人考了60多分,勉强过关。舒鸿等人被美国裁判会接收为正式会员,他们也是中国第一批被国际组织认可的国际裁判。”黄兴力说。

舒鸿吹哨奥运会篮球决赛,在国内引起轰动。这次奥运会,共有来自49个国家的3963名运动员参赛。中国共派出69名运动员,参加了田径、游泳、举重、拳击、自行车、篮球和足球等6个大项的比赛,但均未取得奖牌。

浙江大学在欢迎舒鸿归国的欢迎活动报道中这样说:我国因提倡近代体育较迟,且队员精神因感受我国体育在国际低落之影响,较有希望之项目,如足篮球脚踏车均遭落选。结果载得“鸭蛋”而归。除与世界人士以“中国体育落后”印象外,别无其他价值可言。惟舒鸿先生为我国独放异彩,被聘为世运篮球决赛,美(利坚)加(拿大)争霸之裁判,博得“心明眼快裁判公正”之荣誉,使国际体育界一转视线,为之敬佩。

记者 张志龙 通讯员 张静