前几天,有同事往工作群里丢了一个文物方面的内容,大意是说“夏天的凉席是古人严选”。里面图文并茂地介绍了成都博物馆藏的一张战国竹席,还提及“距今超6000年的河姆渡遗址就曾出土苇编残片,可被用作席铺”。

同事颇为兴奋地@我,说“原来宁波人引领中国床品文化几千年”呀!

我心里一动,不愧是在媒体行业摸爬滚打多年的前辈,张口就是个好标题。

但是,这信息也该更新了。毕竟几年前,距今8000年的井头山遗址就发现了凉席。

在群里一说,大家还真不知道这“天下第一席在宁波”的事实。

也怪井头山过分低调。

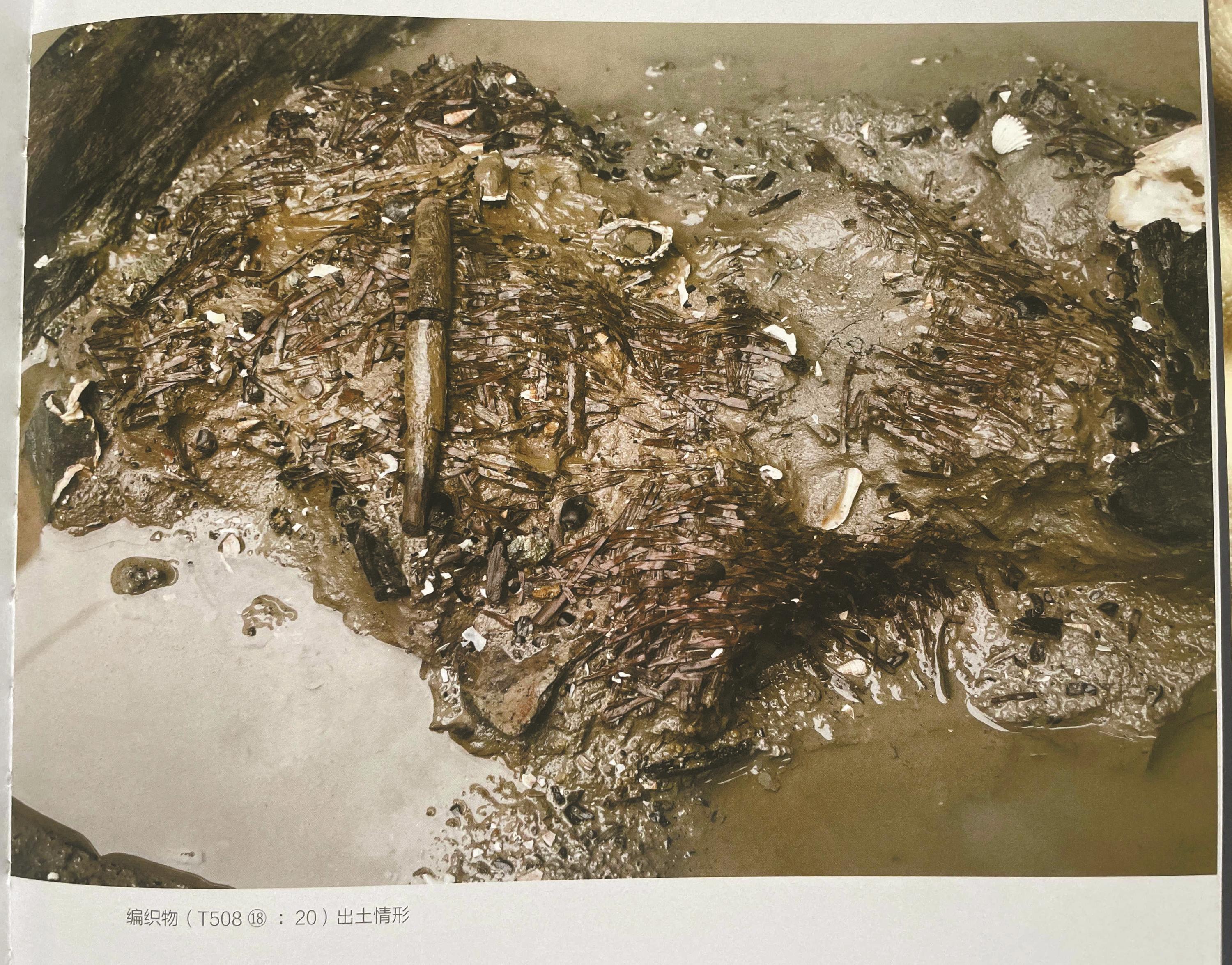

所以2020年8月,我在井头山看到它们的样子,是下图这样的——

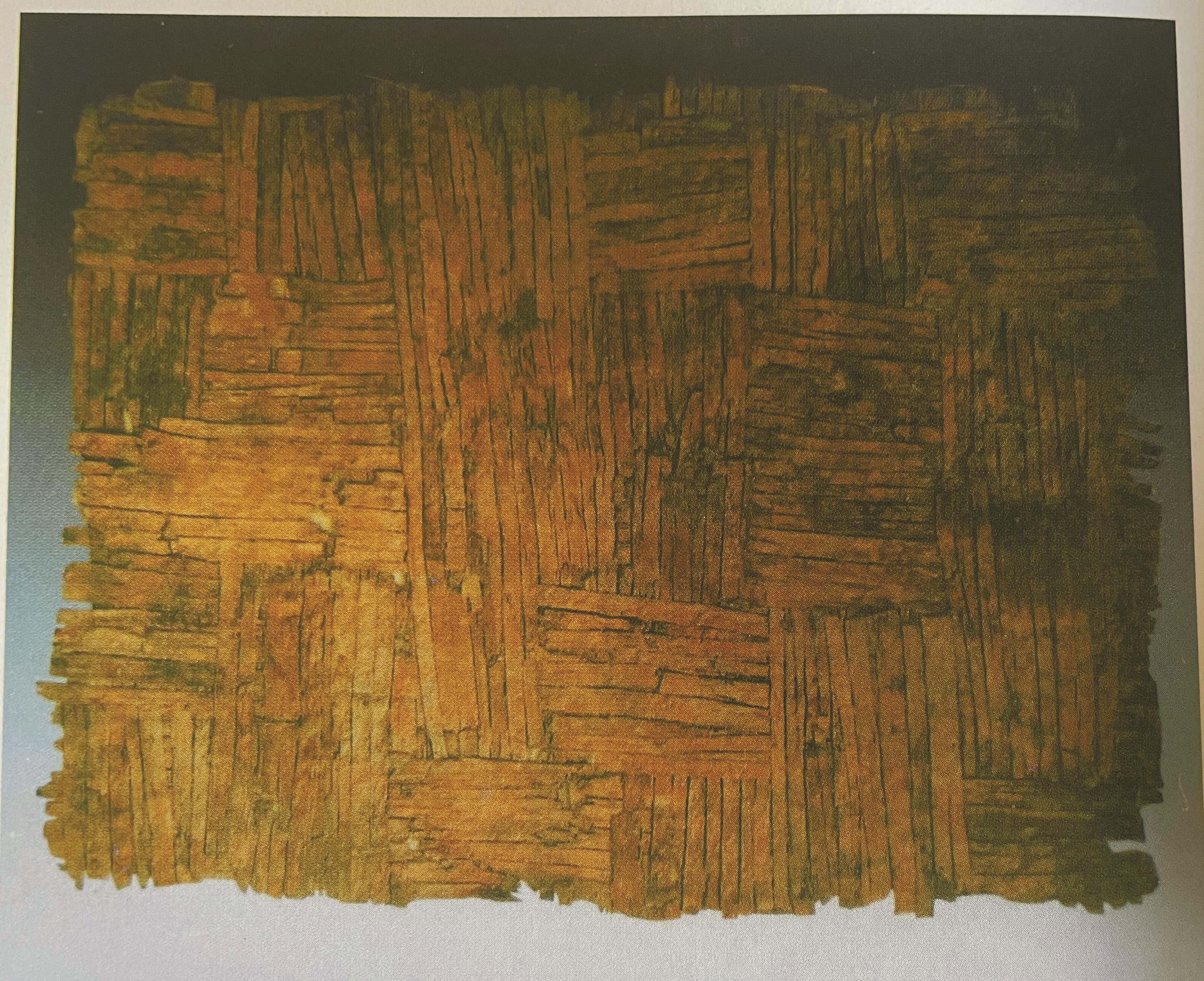

右上两张图出自2023年文物出版社出版的图书《探海启程:井头山遗址》。这本图录可以说是目前大众想要了解井头山遗址最全面、最权威的一本公开出版物。

当年,井头山考古成果发布的时候,大部分人的目光都集中在那些海鲜贝壳上,毕竟“吃”能引发天下最大的共情。

还有好多发现,就这么华丽丽地掩藏在更大的新闻爆点之下,或成为传播时的一个顿号,或干脆提也不提。

井头山的编织物就是这么“被牺牲”的一大类。

在考古工作中,能发现编织物,是一件非常不容易的事情。

编织物属于有机质文物,比其他类型的文物更加容易朽烂。河姆渡也好,井头山也好,都是因为它们有特殊的埋藏环境——古海岸滩涂淤泥下、饱水(地下水水位高)、与空气隔绝——才有幸保存了一大批有机质文物,按井头山遗址发掘领队孙国平老师的话说,“在中国上千处新石器时代遗址中首屈一指”。

编织物是其中一类。

井头山遗址出土的编织物一共有十多件,都包裹在海相淤泥中。

因为保存条件好,它们的完整性都不错,但这些编织物野外清理难度很大,考古时,“选择把它们中间的一部分先整体提取到室内,再一点一点剥离清理”。

井头山编织物按材料分,大致可以分为竹子和芦苇秆两类。

竹制品有席子、竹筐。还有一个真的很像扇子,但因为出土时有点残缺不全,不敢下定论。

芦苇秆做的有背篓、鱼罩、篮子,还有绳子。

据孙国平判断,“这些编织物所显现出的先民编织工艺非常先进和熟练,可以说是中国新石器时代遗址中年代最早、保存最好、工艺最为熟练的一批编织物”。

我去问了一下鄞州竹编技艺的传承人叶商杰,这种编织技法学名叫什么。

他说,那个席子,用的是“三花”,也就是俗称“挑三压三”的编织方法。那面疑似扇子,基本都是“二花”(压二挑二),尾部收口用了“三花”。

叶商杰说,这种编法的东西很多,以前的生活用品基本都是“二花”“三花”,席子、簸箕、畚斗等,都有可能用到。

可见井头山编织工艺流传之源远流长。

而当我颇为兴奋地拿着图片去跟同事们“炫耀”的时候,新的问题来了——

我要怎么证明并说服他们,这真的是8000年前的东西,而不是昨天的呢?

问者或许无心,但还是问到一些比较关键的问题。

比如说地层学。

我作为“小白”在采访的时候,也经常会问出“你怎么知道这是××年前的东西”这样的问题。

回答我的,一般有两个层面:1.地层学;2.类型学。

第一,井头山遗址,是在地下10米左右、被海相淤泥沉积深深掩埋的地底下出土的,经过8000年沧海桑田的地理变迁。

试问谁没事把一张席子埋到这么深的地方等人发现呢?

第二,就是差不多同时期、同类型文物的对比。

让我们再回过头来看一下河姆渡遗址出土的那件编织物。

基于目前我们已经拥有一些编织物的知识,一看就知道,这个就是芦苇制品,而且用的是一种“多经多纬”的编织方法。

把井头山和河姆渡的“席子”放在一起看,就能知道为什么说井头山和河姆渡有着和而不同、藕断丝连的关系……

鉴于长时间以来,人们认为中国最早的席子即来自河姆渡文化,那么考古学断代在距今7800年至8300年的井头山遗物出土后,这个“之最”不就得让位吗?

细数这些年,井头山公布的“之最”还是不少的——

比如中国最早的漆器,在一件带销钉的残木器,和一根带黑色表皮的扁圆体木棍上;中国最早的木碗,甚至可能是世界上最早的;还有中国最早的榫卯结构木器,记得2020年井头山遗址开新闻发布会的时候,有媒体记者专门问了一句,这是不是中国最早的木结构榫卯残件?得到了肯定的回答。这也意味着,河姆渡人的榫卯技术在井头山找到了源头;还有一件带销钉的残木器,独占了两个“中国之最”……

人类对井头山的开发还不足1%。

发稿前,我又联系了一下孙国平老师。他告诉我,井头山编织物两年前都已运到杭州中国丝绸博物馆,在做技术处理。

也许可以期待一下,在专业测年结果出来后,井头山会更明确、科学、权威地公布这几个“中国之最”。记者 顾嘉懿