近日,一场别开生面的“挑灯楼老戏文印象画展”,在宁波植物园内的梅园热热闹闹地开幕了。

说热闹,是因为展出作品的内容,全部是戏曲故事和人物,生旦净末、官人娘子、唱念做打,参观者仿佛透过宣纸,都能听到“叮格隆咚锵”的音乐。简短的开幕式上,还有戏文班子演出助兴,用鲁迅的话说,就是“冬冬喤喤的敲打,红红绿绿的晃荡”。

这场画展的主角,是我市老作家竺惠明先生,号挑灯楼主人。他算得上一位玩家,当过语文老师,热衷写作、戏曲、绘画、书法、收藏、旅游。

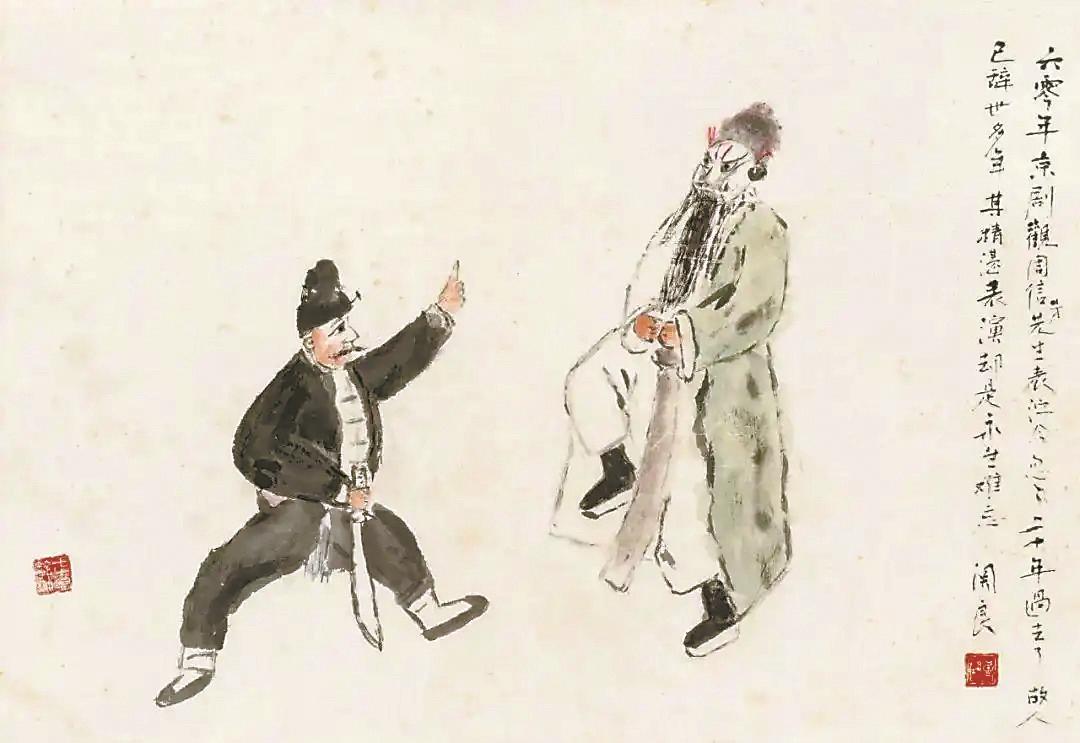

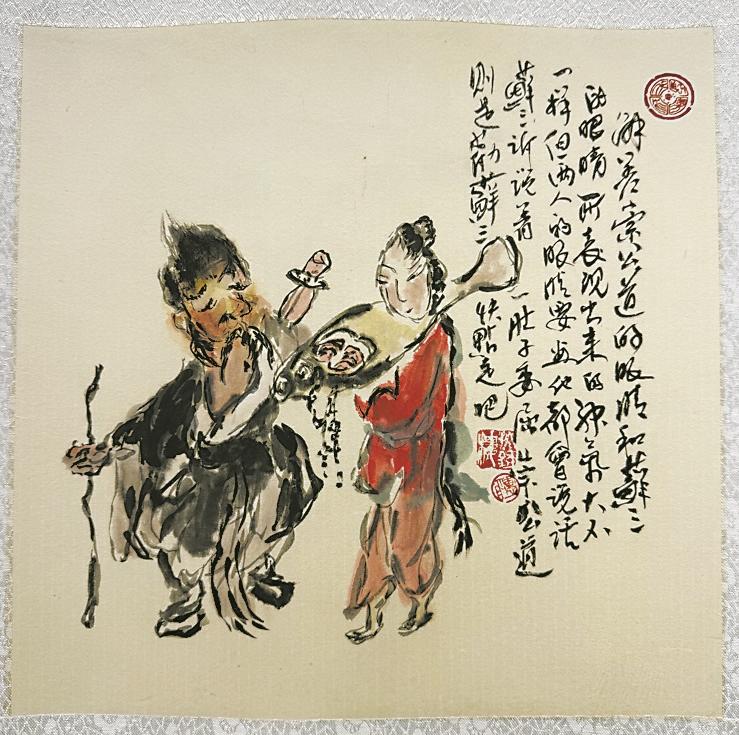

他画的“老戏文印象”,线条婉转,色彩明快,造型稚拙生动,有“神出象外”的效果,耐人寻味,让人很自然地联想到中国戏剧人物画大家关良先生的国画作品。

竺惠明 一个非常有趣的人

我和竺惠明先生相识,一晃已有三十年光景了。当时我刚进宁波晚报,担任“三江月”副刊的编辑。竺惠明先生是铁杆作者,又是时任副刊部主任贺圣思先生的老友,自然也和我这个“小编”打成了一片。

当年的晚报副刊部,永寿街1号那间二三十平方米的斗室,他是常客。他一来,略显沉闷的办公室里,就会充满欢乐的气息。

他说话时,慢条斯理的,冷不丁冒出一两句“金句”来,他自己会先笑,笑得像个孩子,然后我们跟着大笑起来,空气中弥漫着欢快的氛围。

他知道我是美院毕业的,会和我聊一些画画方面的事,说他自己也喜欢画。我嘴上应着,心里却犯嘀咕,我可是见过“世面”的,老先生能画得好吗?

记得有一次,鄞州区(当时还叫鄞县)有个拍卖公司举办了一场书画拍卖会,我和他一起去“捡漏”。拍卖的时候,我们就在私下交流,哪幅画靠得住,哪幅画多少价位以内可以举牌。他本是个慢性子,那天却频频举牌,一口气“吃进”了七八幅,我则因财力有限,只拍下了一幅崔子范的猫。

虽然我早就知道竺惠明先生擅长绘画,但“大批量”地看见,还是这次画展的前几天。那日手机铃声响起,显示是他的电话,我接起后叫了声“竺老师”,听得出他很欣慰,说我还记得他这个老头。然后加了微信,他发过来一些画作。我一看,心里“呦”了一声:有趣,这是宁波的关良啊!

果然,展览开幕那天,竺惠明先生和我简单交流时提到,他的画正是受了关良的影响,也吸收了关良的表现手法。

关良 水墨戏剧人物画大家

那么关良是谁?

关良(1900-1986),字良公,广州番禺人。1917年东渡日本学习油画,1922年回国,在上海神州女子学校任教。教学之余,他勤奋创作,1924年,在上海宁波同乡会举办画展,声名鹊起,被郭沫若、郁达夫等作家组成的文学团体“创造社”聘为美术编辑,同时相继在上海美专、新华艺专任教。

1926年,关良回到家乡广州,任教于广州美术学校、中山大学附中。同年,参加了轰轰烈烈的北伐战争,担任国民革命军总政治部宣传科艺术股股长。抗战期间,他担任国立艺专(中国美院前身)教授,随学校辗转昆明、重庆、杭州等地,其间曾赴西北考察石窟艺术。

新中国成立后,历任浙江美术学院(亦为中国美院前身)教授、上海中国画院画师。

关良是最早将西方现代派绘画理念引入传统水墨画的画家之一,他一生最重要的成就,便是水墨戏剧人物画,在画坛独树一帜。

所谓艺术源于生活。早在上海美专任教期间,关良就爱上了京剧,痴迷于画剧中人物,他还拜师学戏,结交了多位戏剧大家,如俞振飞、周信芳、高盛麟、六龄童、赵燕侠等人,体会他们的手眼身法步,增加创作的生活积累。

他和宁波人周信芳先生交情颇深。1980年,在周信芳先生逝世5周年之时,关良特地画了一幅以周先生为主角的《戏剧人物》,并在画上题款:“六零年京剧观周信芳先生表演,今匆匆二十年过去了,故人已辞世多年,其精湛表演却是永生难忘。”以表达对老友的怀念。

在浙江美院任教期间,关良最开心的事就是有人请他看戏。他和著名京剧武生盖叫天交情深厚。盖叫天有了戏票,第一个想到的也是关良。我的老师钱景长和他俩关系都不错,钱先生有一次告诉我,关良看戏,常会带上速写本,一边看戏一边画速写,及时捕捉演员的动作。有一次盖叫天送来了电影《满意不满意》的票子,关良见不是戏票,就兴趣索然,钱先生陪着盖叫天去看了这场电影。

《武松打虎》《捉放曹》《玉堂春》《野猪林》……具有鲜明艺术个性与民族气派的戏剧人物画,成了关良的标签,每次展出都能引起轰动。

他早年在成都办画展,郭沫若看后,认为是古今奇作,亲自撰文《关良艺术论》向社会推介,茅盾先生也为画展题词称赞。盖叫天这样评价关良的画:“是活的,看上去很神!”

画“老小人画”可不容易

关良那类风格的戏剧人物画,有一个名称叫“老小人画”,要求画家首先必须有一颗童心。不管多少年龄,其内心一定是率真、淳朴的。对画家来说,锤炼技巧易,保持童心难。竺惠明先生就做到了这一点。

竺先生从小爱看戏,他自称“锣鼓一响,脚底就痒”,哪怕十几二十里地外,只要有戏文,就会想尽办法去看。他回忆道,有一次搭船去看《儿女英雄传》,戏台搭在河边,他就立在船上看。演到精彩处,他一激动,一脚踏空,掉落河里,被捞起后,第一句话竟是:“坏人被打死了吗?”

后来,在上海的戏迷舅舅带着他,到共舞台、天蟾舞台看了《三岔口》等戏。回到宁波后,住在庄市的他,会一路走到位于如今开明街的天然舞台看戏。就这样,他也和“画戏文人”结下了不解之缘。

今年春天,竺惠明先生出了一本画册《挑灯楼夜画》,里面有三分之二是戏曲人物,《铡美案》《钗头凤》《碧玉簪》《半把剪刀》等,他把画拿给老友贺圣思先生看,贺先生看后说:“很有意思,任性率真的笔墨,反会让人物形象更加生动传神。”

问及为什么对古装戏如此痴迷,竺惠明先生回答,因为老戏很美,寓意深长,“人生看舞台,舞台看人生”,他看戏,总能在瞬息之间感受到戏的美,然后他去捕捉美,不求形似,只求神韵。他说:“我极尽戏味的奔放、变形,无法而法,一气呵成,这样才能使笔墨更洒脱、更自由、更任性、更风趣。”

竺惠明先生说,对于自己的画,他最喜欢听到的一句评价是:“竺老师的画是小学生水平的。”

记者 楼世宇