□瑜语/文 海昕/摄

那天傍晚,我们仨驾车到了边城茶峒境内,下榻茶峒的民宿——花垣悠然居。

房间的小阳台,面朝清水江,吊脚楼、过往的小木船、翠翠像等尽收眼底。

我的心绪活跃起来,沈从文先生小说《边城》里描写的景象,在心间徐徐展开,我急切期盼书中那如梦似幻的图景与眼前茶峒淳朴天然的生活状态一一对号入座。

茶峒镇始建于清嘉庆八年,其“鸡鸣三省”的独特地理位置,风俗交杂、极富生趣,吸引着众多游客,而小说《边城》里的世界又为人们的心灵开辟了一方净土。茶峒也因此有了一个新的名字:边城。

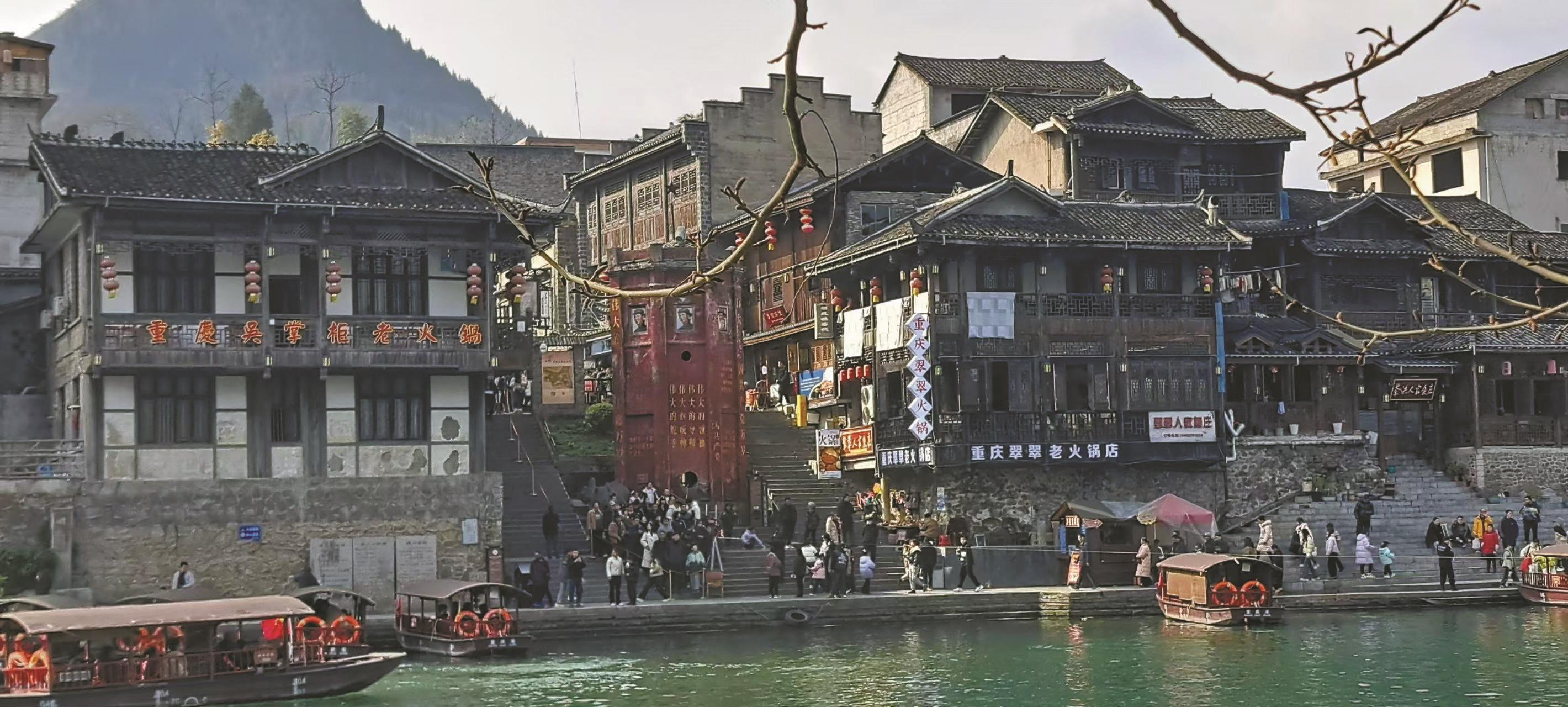

节日里的边城茶峒既热闹又舒逸。得知当晚清水江上要举办“茶峒烟花秀”,我们赶紧在江边的吊脚楼“味香三省”找了临窗的饭桌。这个店名,顾名思义,可通吃湘、渝、黔三省美食。夜幕降临,“茶峒烟火”盛大绽放。各种造型的烟花将天空染成了绚丽的色彩,与清水江中的倒影交相辉映,如梦如幻。

窗外的美景,大开眼界,舌尖上的狂欢,味蕾全开,心情瞬间被治愈得如同被春日暖阳照耀一般。我和女儿几乎同时互问:是否记得《边城》中描述翠翠到城里大河边看龙船竞渡的那个场景?话没说完,我俩已会心地笑了。“……吊脚楼上已有了很多人。早上过渡时,为翠翠所注意的乡绅妻女,受顺顺家的款待,占据了两个最好的窗口。一见翠翠,那女孩子就说:‘你来,你来!’翠翠带着点儿羞怯地走去,坐在他们身后便条凳上,祖父便走开了……”(引自《边城》)女儿调侃:翠翠看龙船竞渡,我们看烟花秀,但我们待遇比翠翠好,嘿嘿。

翌日,漫步茶峒古镇,仿佛走进了《边城》的诗意世界。清澈见底的清水江,悠悠流淌,穿镇而过,一如书中所写。河上的“拉拉渡”,静静横在江面上,仿佛翠翠和爷爷还在那里,热情地招呼着往来的行人。远处青山叠嶂,沿河的吊脚楼鳞次栉比,空气中弥漫着湿润的水汽与古朴的韵味。青石板路蜿蜒曲折,仿佛还印刻着翠翠曾经蹦跳的足迹。

沿街商铺浸染了浓郁的湘西民族风情和山野气息,褪色的蓝印花布帘,货架上放着暗红的干辣椒、泡着酸鱼的粗陶坛子。种类繁多的苗银头饰,那錾刻的蝴蝶翅膀缀着细碎银铃,稍稍晃动便似泛起了粼粼波光。

我在一家竹篾筐的店铺前停下了脚步,看着琳琅满目的手工竹编器物,甚是喜欢。店主大爷和我聊他怎样编竹筐,问我们从哪来,非常热情。还说儿女都很争气,自己干这个活就是找个乐子,你们就看看,不一定要买,带在路上麻烦。先生说大爷实在。大爷听懂了答曰:我们这儿人都本分。一问价格,比凤凰古城便宜许多,就买了两个,回家后已经晒过笋干菜了。我也由此感受了边城人的朴实。茶峒虽商业发达,游客也不少,但热闹中不失古朴宁静;当地人不论贫富,都热爱生活,这是我湘西一圈走下来,对茶峒印象最好的一个原因。

到了边城,自然也要去看看翠翠屋,尽管那是按小说描写后建的。

翠翠屋在稍离江岸的僻静山腰上,闹中取静。家门口挂着几串玉米,正面是旧木板,两边是土黄色的泥墙。木门半开着,走进木屋,呼吸到一股温暖而醇厚的木炭气息。客堂左边坐着一位翠翠模样的姑娘,房顶上挂着烟熏腊肉,中央的四方木桌上放着一叠民国风格的《边城早报》,上有各种活动消息。左右各是翠翠和爷爷的卧室。我问姑娘:你是工作人员?姑娘说:我是翠翠,你有啥事需要我帮忙?她边说边站起来微笑着面对我,花布服饰,水灵灵的眼睛,白嫩的皮肤,悠然的笑脸,灵动的身影……那一瞬间,恍惚觉得面前这位就是书中走出来的“翠翠”。

“风日清和的天气,无人过渡,镇日长闲,祖父同翠翠边坐在门前大岩石上晒太阳。或把一段木头从高处向水中抛去,嗾使身边黄狗从岩石高处跃下,把木头衔回来。或翠翠与黄狗皆张着耳朵,听祖父说城中多年以前的战争故事……”(引自《边城》)只见眼前的这位翠翠,倚在窗边,眼神望向远方,等待着那个不知何时归来的傩送。阳光透过斑驳的窗棂洒在屋内,为简陋的泥地镀上一层温柔的光……让人不禁沉浸在那段纯真又略带忧伤的爱情故事里。

屋后不远的高处,白塔静静伫立,见证古镇的风雨变迁,也守望着翠翠的梦。我忍不住伸手触摸白塔,感受时光在指缝间的流淌。

在翠翠家的拉拉渡,我们碰到了四位男女年轻船工,身着当地民族服装。四个年轻人热情友善地招呼大家上船、坐好,一一递上救生衣。我发现这是靠缆绳牵引的古老的渡船,两端各有一个铁环,钢缆从环中穿过,固定在两岸。只见一位船工用一只带凹口的木棍在钢缆上拉动,船悠悠地在河水上轻轻摇曳,缓缓地驶向对岸的重庆洪安镇。我问:“你们谁是傩送,哪位是翠翠?”“我们都是!”四个人不约而同地回答。船上顿时一阵愉快的笑声。

坐在船上,我在心里默念:纯真善良的翠翠,英俊勇敢的傩送,你们的爱情在青山绿水间萌芽、生长,虽历经波折,而今依然令人心动,真是魅力无穷!

这也是文学的魅力,诚如今年刚走过的另一因文而名的“芙蓉镇”。

拉拉渡从湖南茶峒送我们到了重庆、贵州,在“鸡鸣三省”碑前拍照打卡。而后,我们又迫不及待走过连接两岸的洪茶大桥,回到了茶峒。

我还惦记着茶峒的古城墙、古码头,更有不能忘记的刘邓大军“风卷红旗过大关”的那段历史。

茶峒地理位置险要,自古便是兵家要塞。1802年,这里建有一座石堡城,坚固巍峨。史料记载,当年茶峒协副将围山筑城,设东南西北四门,门楼上各有四座炮台、四百二十个垛口,设协台衙门、火药局、武器局等,开启了茶峒文武同治。古城墙和清水江作为一道防卫屏障,有力地保障了旧时百姓安居乐业,地区的繁荣昌盛。现在我们能看到的是仅存的一面城墙和五个石墩子。

北门古码头不仅是花垣西进川黔的必经要道,也是川、黔东隅物资和农副产品的集散市场。战争期间,这里由于地势偏远,远离战火硝烟,远近商客大量涌入,一度造就了茶峒的繁荣景象。随着现代交通的发达,古码头早已完成了它的水上运输的历史使命,成了网红打卡地。

在离开这座满是故事的边城前,我在当年刘邓大军挺进大西南的渡江指挥所停留了许久。1949年11月,刘邓大军先头部队抵达茶峒,在当地百姓帮助下,将8只“娘娘船”拼凑成两艘简易渡船,向着对岸奋勇进发,以破竹之势击溃守敌,成功解放洪安。随后,争分夺秒地在江上搭建浮桥。那一根根木头、一块块木板,是军民齐心的见证。浮桥横跨清水江,成为了后续部队源源不断挺进的坚实通道。

11月30日,刘邓首长驻扎在“拉拉渡”码头街口处的复兴银行内。当晚,司令部发电机的轰鸣声,打破了小镇的宁静,灯光照亮了清水江两岸,也照亮了百姓们的未来。看着这些珍贵的史料,那千军万马渡江的壮观场景依稀可见。我似乎听到了战士们的呐喊声、江水的奔腾声和百姓们的助威声,还看到傩送已成长为一名刘邓大军中的基层指挥员,他在渡江时与前去支前的船工翠翠不期而遇,四目相对……

又到离别的时刻,真是满心感动与不舍。我想说,这里的古老故事,这里的质朴风情,无论是《边城》中的还是现实感受到的,都是我喜欢的。