张金根,生于1934年,曾长期在宁波市财税系统工作。

在相关专业领域,发表过30多篇论文;出版过包括《增值税实用手册》等10多册图书,参编过相关专业大辞典;曾在宁波工程学院等高校登上讲台。

此外,张金根还致力于在古籍、近现代著作以及人们日常生活中搜集宁波话资料,也拥有一个小“书库”,收藏着半生积攒的3万多册藏书。

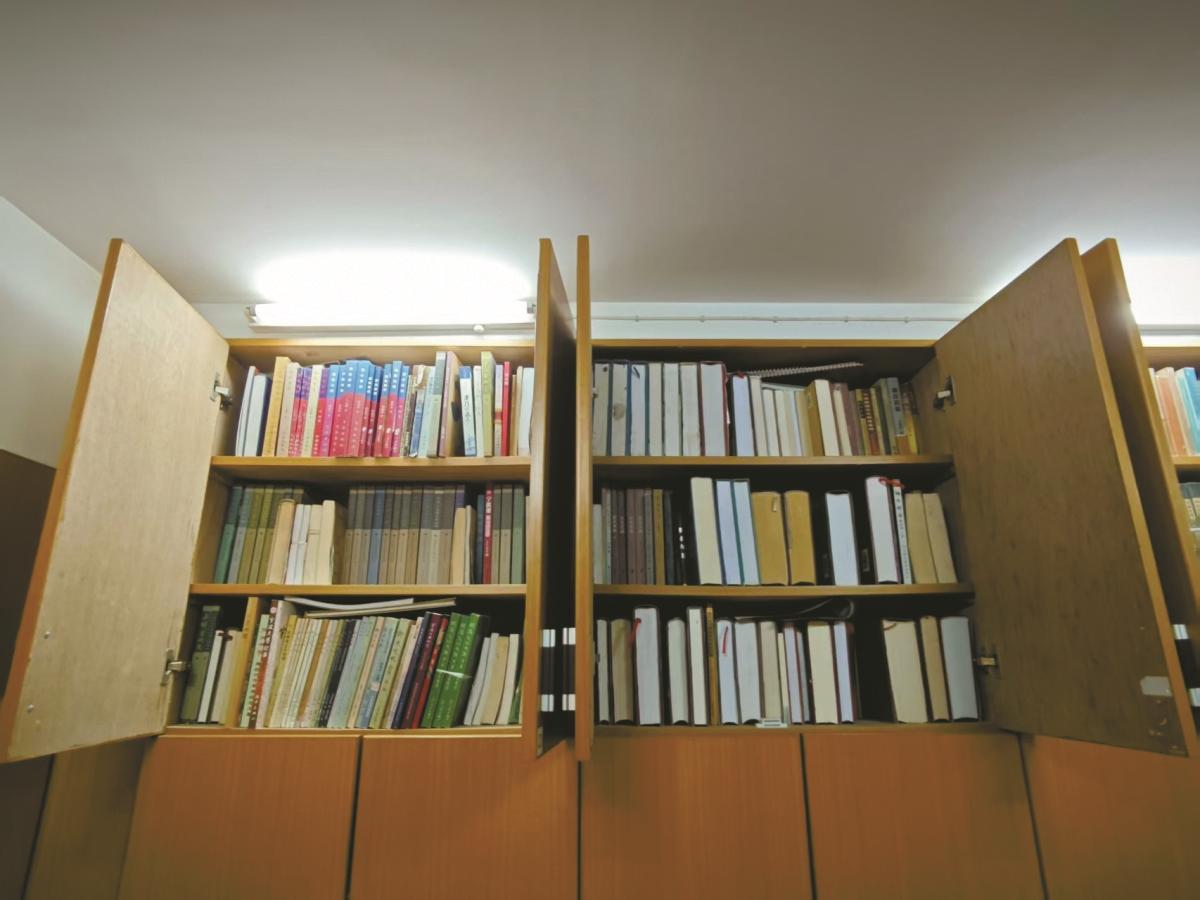

一个“隐身”在住宅楼里的小“书库”,藏着张金根半辈子攒来的书。

上午打理琐事,下午整理书柜,晚间浏览新闻……

一日三餐将张金根的一天间隔成块,160平方米的家里,“顶天立地”的全是书。

当纸质书籍不再是一本难求的“奢侈品”,当云端知识触手可及,当“断舍离”成为生活方式,年已九旬的张金根仍旧用规律且有序的生活,讲述着铢积寸累的藏书之乐。

几十年的“阁主”生活

择一隅清幽,张金根是这个小小“藏书阁”的一阁之主。

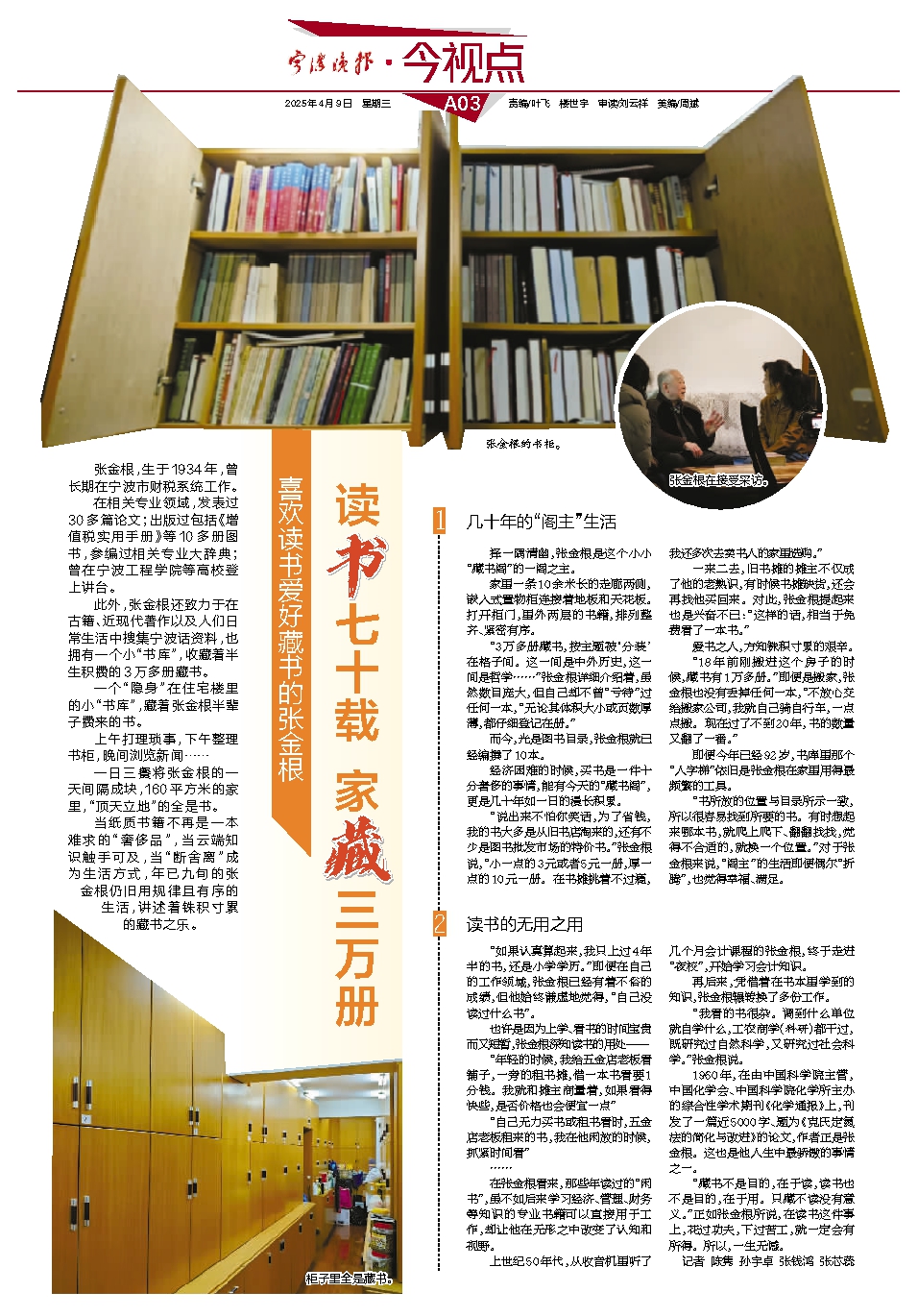

家里一条10余米长的走廊两侧,嵌入式置物柜连接着地板和天花板。打开柜门,里外两层的书籍,排列整齐、紧密有序。

“3万多册藏书,按主题被‘分装’在格子间。这一间是中外历史,这一间是哲学……”张金根详细介绍着,虽然数目庞大,但自己却不曾“亏待”过任何一本,“无论其体积大小或页数厚薄,都仔细登记在册。”

而今,光是图书目录,张金根就已经编撰了10本。

经济困难的时候,买书是一件十分奢侈的事情,能有今天的“藏书阁”,更是几十年如一日的漫长积累。

“说出来不怕你笑话,为了省钱,我的书大多是从旧书店淘来的,还有不少是图书批发市场的特价书。”张金根说,“小一点的3元或者5元一册,厚一点的10元一册。在书摊挑着不过瘾,我还多次去卖书人的家里选购。”

一来二去,旧书摊的摊主不仅成了他的老熟识,有时候书摊缺货,还会再找他买回来。对此,张金根提起来也是兴奋不已:“这样的话,相当于免费看了一本书。”

爱书之人,方知铢积寸累的艰辛。

“18年前刚搬进这个房子的时候,藏书有1万多册。”即便是搬家,张金根也没有丢掉任何一本,“不放心交给搬家公司,我就自己骑自行车,一点点搬。现在过了不到20年,书的数量又翻了一番。”

即便今年已经92岁,书库里那个“人字梯”依旧是张金根在家里用得最频繁的工具。

“书所放的位置与目录所示一致,所以很容易找到所要的书。有时想起来哪本书,就爬上爬下、翻翻找找,觉得不合适的,就换一个位置。”对于张金根来说,“阁主”的生活即便偶尔“折腾”,也觉得幸福、满足。

读书的无用之用

“如果认真算起来,我只上过4年半的书,还是小学学历。”即便在自己的工作领域,张金根已经有着不俗的成绩,但他始终谦虚地觉得,“自己没读过什么书”。

也许是因为上学、看书的时间宝贵而又短暂,张金根深知读书的用处——

“年轻的时候,我给五金店老板看铺子,一旁的租书摊,借一本书看要1分钱。我就和摊主商量着,如果看得快些,是否价格也会便宜一点”

“自己无力买书或租书看时,五金店老板租来的书,我在他闲放的时候,抓紧时间看”

……

在张金根看来,那些年读过的“闲书”,虽不如后来学习经济、管理、财务等知识的专业书籍可以直接用于工作,却让他在无形之中改变了认知和视野。

上世纪50年代,从收音机里听了几个月会计课程的张金根,终于走进“夜校”,开始学习会计知识。

再后来,凭借着在书本里学到的知识,张金根辗转换了多份工作。

“我看的书很杂。调到什么单位就自学什么,工农商学(科研)都干过,既研究过自然科学,又研究过社会科学。”张金根说。

1960年,在由中国科学院主管,中国化学会、中国科学院化学所主办的综合性学术期刊《化学通报》上,刊发了一篇近5000字、题为《克氏定氮法的简化与改进》的论文,作者正是张金根。这也是他人生中最骄傲的事情之一。

“藏书不是目的,在于读,读书也不是目的,在于用。只藏不读没有意义。”正如张金根所说,在读书这件事上,花过功夫,下过苦工,就一定会有所得。所以,一生无憾。

记者 陈隽 孙宇卓 张钱鸿 张芯蕊