摸清文物家底,守护历史根脉。

国家文物局启动第四次全国文物普查(以下简称“四普”)。在给新发现文物“上户口”的同时,“四普”另一题中之义是复查已登记文物,准确判断文物保护形势,为科学制定文物保护政策提供依据。

近日,记者从宁波市文化遗产管理研究院了解到,截至2024年12月底,宁波市全面完成8043处“三普”不可移动文物外业调查工作,复查率100%;截至目前,我市已登记新发现文物310余处,相关数据还在不断更新。

宁波名贤文化得到丰富

底蕴深厚、文脉悠长的宁波拥有丰富的文物资源。

“四普”启动以来,宁波市文化遗产管理研究院、各区(县、市)文保所、文保中心等单位的业务骨干精锐尽出,挂图作战。在野外调查中,他们镰刀开路、干粮随行,继承了老一辈文博人的敬业精神和优良作风。

“四普”新发现中,宁波名人文化资源库得到充实。其中,鄞州区云龙镇石桥村发现黄庆苗祖居,经妥善修缮及合理利用,保存现状较好。

祖籍云龙的黄庆苗先生,现任香港安泰集团有限公司主席、宁波旅港同乡会副会长。他心系桑梓,先后捐建宁波大学黄陈月莉楼、宁波大学黄庆苗楼、云龙镇石桥小学等,对家乡社会事业倾注了大量心血。

北仑区“四普”工作队发现了民国时期的徐雪赓墓表。徐雪赓(1899-1936)是镇海江南大枫林人(今北仑区小港街道依山村),曾在信孚钱庄工作,后出任上海市银行出纳主任、辛泰银行经理。该墓表雕刻精美,文字内容可补史料之不足。

海曙区文物部门根据热心市民提供的线索,在章水镇发现了书法名家崔锡畴墓。

该墓建于1936年,墓表分上下两层,底层正中碑面镌刻“雨韭崔君寿藏”六个隶书大字,以及书写者章师濂的名款与图章,两侧为墓联。墓表上层正中为民国甬上名医范文虎撰文、章师濂书丹的墓志铭。崔锡畴(1874-1960)是近现代享誉沪甬的书法名家,工书能诗,曾为樟村革命烈士陵园书写碑文“生的伟大,死的光荣”。

此外,北仑区柴桥街道朱旭昌宅、鄞州区塘溪镇沙孟海早期书迹等发现,也为宁波名贤文化增添了新内容。

特色文化为文旅融合延伸铺垫

“四普”中,有不少特色文化发现,为文旅融合发展提供了新契机。

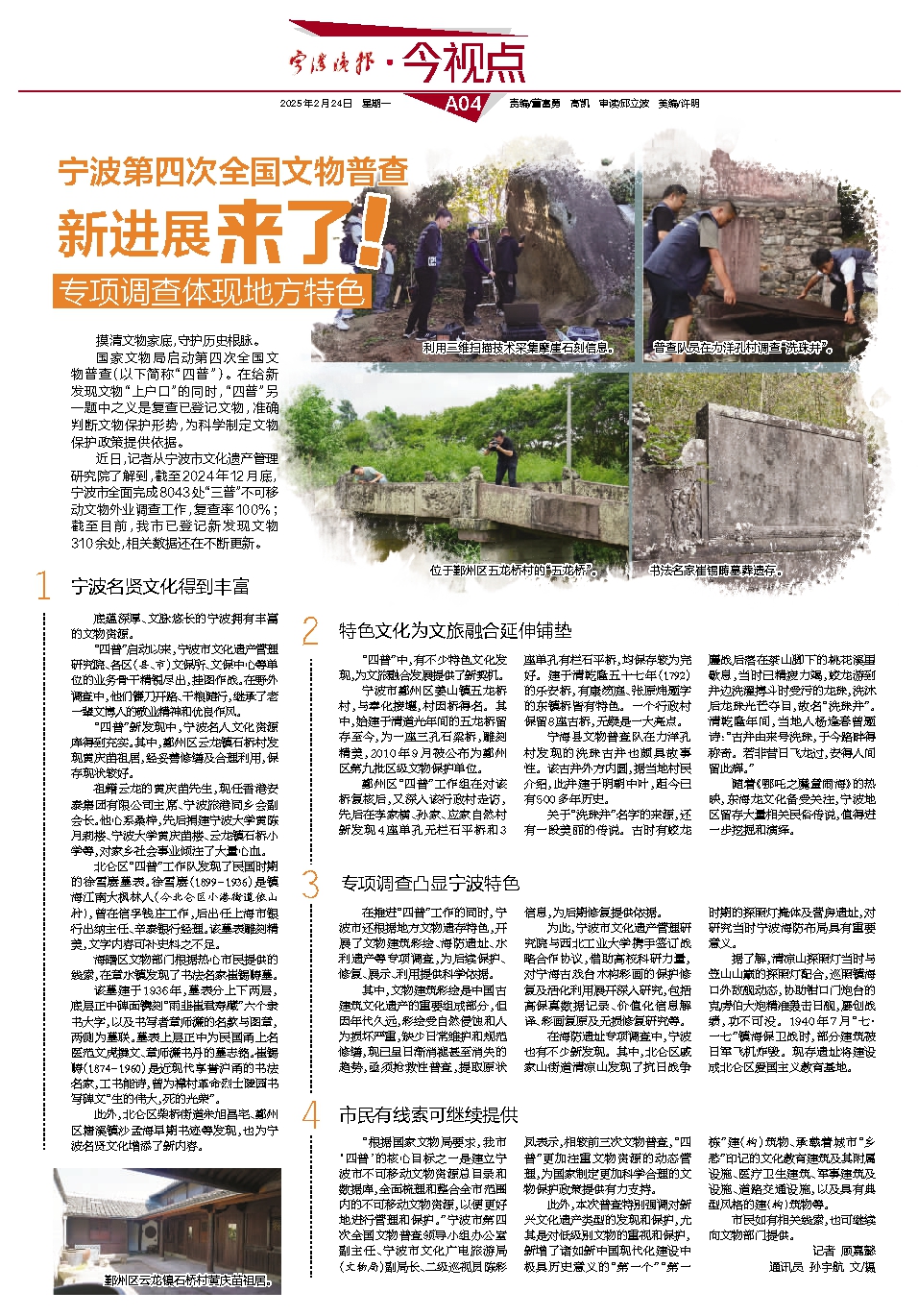

宁波市鄞州区姜山镇五龙桥村,与奉化接壤,村因桥得名。其中,始建于清道光年间的五龙桥留存至今,为一座三孔石梁桥,雕刻精美,2010年9月被公布为鄞州区第九批区级文物保护单位。

鄞州区“四普”工作组在对该桥复核后,又深入该行政村走访,先后在李家横、孙家、应家自然村新发现4座单孔无栏石平桥和3座单孔有栏石平桥,均保存较为完好。建于清乾隆五十七年(1792)的乐安桥,有康笏庭、张原炜题字的东镇桥皆有特色。一个行政村保留8座古桥,无疑是一大亮点。

宁海县文物普查队在力洋孔村发现的洗珠古井也颇具故事性。该古井外方内圆,据当地村民介绍,此井建于明朝中叶,距今已有500多年历史。

关于“洗珠井”名字的来源,还有一段美丽的传说。古时有蛟龙鏖战后落在茶山脚下的桃花溪里歇息,当时已精疲力竭,蛟龙游到井边洗濯搏斗时受污的龙珠,洗沐后龙珠光芒夺目,故名“洗珠井”。清乾隆年间,当地人杨逢春曾题诗:“古井由来号洗珠,于今路畔得称奇。若非昔日飞龙过,安得人间留此辉。”

随着《哪吒之魔童闹海》的热映,东海龙文化备受关注,宁波地区留存大量相关民俗传说,值得进一步挖掘和演绎。

专项调查凸显宁波特色

在推进“四普”工作的同时,宁波市还根据地方文物遗存特色,开展了文物建筑彩绘、海防遗址、水利遗产等专项调查,为后续保护、修复、展示、利用提供科学依据。

其中,文物建筑彩绘是中国古建筑文化遗产的重要组成部分,但因年代久远,彩绘受自然侵蚀和人为损坏严重,缺少日常维护和规范修缮,现已呈日渐消褪甚至消失的趋势,亟须抢救性普查,提取原状信息,为后期修复提供依据。

为此,宁波市文化遗产管理研究院与西北工业大学携手签订战略合作协议,借助高校科研力量,对宁海古戏台木构彩画的保护修复及活化利用展开深入研究,包括高保真数据记录、价值化信息解译、彩画复原及无损修复研究等。

在海防遗址专项调查中,宁波也有不少新发现。其中,北仑区戚家山街道清凉山发现了抗日战争时期的探照灯掩体及营房遗址,对研究当时宁波海防布局具有重要意义。

据了解,清凉山探照灯当时与笠山山巅的探照灯配合,巡照镇海口外敌舰动态,协助钳口门炮台的克虏伯大炮精准轰击日舰,屡创战绩,功不可没。1940年7月“七·一七”镇海保卫战时,部分建筑被日军飞机炸毁。现存遗址将建设成北仑区爱国主义教育基地。

市民有线索可继续提供

“根据国家文物局要求,我市‘四普’的核心目标之一是建立宁波市不可移动文物资源总目录和数据库,全面梳理和整合全市范围内的不可移动文物资源,以便更好地进行管理和保护。”宁波市第四次全国文物普查领导小组办公室副主任、宁波市文化广电旅游局(文物局)副局长、二级巡视员陈彩凤表示,相较前三次文物普查,“四普”更加注重文物资源的动态管理,为国家制定更加科学合理的文物保护政策提供有力支持。

此外,本次普查特别强调对新兴文化遗产类型的发现和保护,尤其是对低级别文物的重视和保护,新增了诸如新中国现代化建设中极具历史意义的“第一个”“第一栋”建(构)筑物、承载着城市“乡愁”印记的文化教育建筑及其附属设施、医疗卫生建筑、军事建筑及设施、道路交通设施,以及具有典型风格的建(构)筑物等。

市民如有相关线索,也可继续向文物部门提供。

记者 顾嘉懿 通讯员 孙宇航 文/摄