历书

1857年出版《在华生活》时,美魏茶对很多内容进行了重新整理,去除了每天的时间标记,其中的“宁波篇”比日记体看起来更富有逻辑。

除了讲节气,他还介绍了中国的历书,为了向西方读者更清楚地说明历书的用处,他不吝篇幅对1854年10月刊《家庭杂志》中“弗朗西斯·摩尔在中国”一节中跟历书有关的内容进行了转录——

“这是一年一度的出版物,几乎每个人手中都有一本,普通商人的柜台上也能找到。有各种形式和版本,有的完整,有的简略;有时是口袋手册,有时是挂历。但最原始、最完整的版本是由北京的钦天监编写的,经过皇帝批准,由政府在年初发行,每个小摊位上都以三便士或一便士的低价出售。它是根据中国系统编写的一年中的月份和日期的完整登记册,包括农业季节、商业术语、宗教节日以及在位皇帝和皇后的纪念日,偶尔会有一些天文记录。”

历书上会记录吉凶,注明适合每一天的活动,比如何时洗澡、何时剃头、何时开店、何时航行、何时结婚等等。

他将中文内容翻译过来:“1853年2月8日,是中国新年第一天——你可以献上宗教供品(如鸡或鱼);你可以向天祈求(感谢、祈祷、誓言——通过燃烧锡箔、稻草制成的雕像或各种烟火);你可以穿上盛装、戴上皮帽、系上优雅的腰带;你可以安排婚姻、拜访朋友、结婚;你可以启程、制作新衣、修理房屋,或打地基,或搭建木架,或启航,或签订商业合同,或进行贸易,或收集账款,或碾磨,或播种,或照顾你的牲畜。

第二天——你可以埋葬死者。

第三天——你可以洗澡;打扫房屋和房间;拆除破旧的房屋或墙壁。

第四天——你可以祭祀、洗澡、剃头、扫地和房屋、挖地、埋葬死者。

第五天——你不可启程、搬家、播种……”

中国人的历书一般是过一天撕一页,本土并不注重保存,然而这一年中国人的“吉凶”却在一份英文档案中意外留存下来。

元宵

回头来说美魏茶笔下的春节。

参加完2月3日的“迎春”仪式后,时间到了1843年2月11日。这天是正月十三,元宵节开始了。

元宵节持续五六天,宁波城市的各个角落都用彩带装饰得绚丽多彩,并用精美的灯笼照亮。人们成群结队地在街上游行观看灯饰,或忙着放爆竹和烟花。正月十三通常被称为“上灯”节。正月十五日的晚上是欢庆之夜,人们争相摆放节日灯饰,晚上也被称为“赛灯”。

当晚,美魏茶去了灵桥门外的天后宫,即福建会馆。“毫无疑问,它是这座城市装饰最精美的建筑。它无法用准确或详细的语言来描述,要想欣赏内部结构的美感和精致,必须亲自参观。”

“元宵当晚,这座建筑闪闪发光,挂满了灯笼和蜡烛。四周悬挂着喇叭和玻璃灯笼,上面用最丰富、最鲜艳的颜色,描绘着最奇特的图案和非凡的场景。墙壁上装饰着无数的图画;音乐在高耸而华丽的屋顶拱门中回荡,人群的喧闹和热情给现场带来了生机和欢乐。”美魏茶记录。

“福”字

事实上,风俗特异的中国新年在早期外国档案频繁被描述,19世纪50年代在宁波停留较长时间的美国人倪维斯夫妇也都在著作中讲过春节。

其中,夫人海伦·倪维斯在她的《在华岁月》中介绍:“中国人不像我们那样,把一年分成不变的12个月,他们用农历,为了保持‘时轮’运转顺利,得过几年就加一个闰月。”

她说,中国人比世界上其他国家的人都更普遍地重视过年,而且至少有一天,每个中国人都是“绅士”,即便是前一天还在街头肩挑手提的苦力,也摇身一变,衣着光鲜,有模有样,举止文明,有的甚至是文质彬彬,跟朋友恭恭敬敬地互贺新年。

她的丈夫倪维斯则在1869年出版的《中国和中国人》中发表了关于中国春节的专论:“晚上,贴在门上的大型纸雕,代表着‘门神’或‘守门人’,已经更换,旧纸被一张明亮的新纸所取代,门上还出现了新的大红字,写着一些喜庆或吉祥的句子。许多家庭都用一个字‘福’,代表着人们的幸福追求。

“在新年庆祝活动期间,经常可以看到一群男孩高举着一条巨大的龙,龙是用劈开的竹子做成的,上面盖着布。他们带着龙走访一家又一家的居民,要求允许他们把龙带进住所,以吓跑恶灵,并保证来年好运。虽然男孩们非常享受这项运动,但他们也会把拜访的家庭送给他们的现金装进口袋。

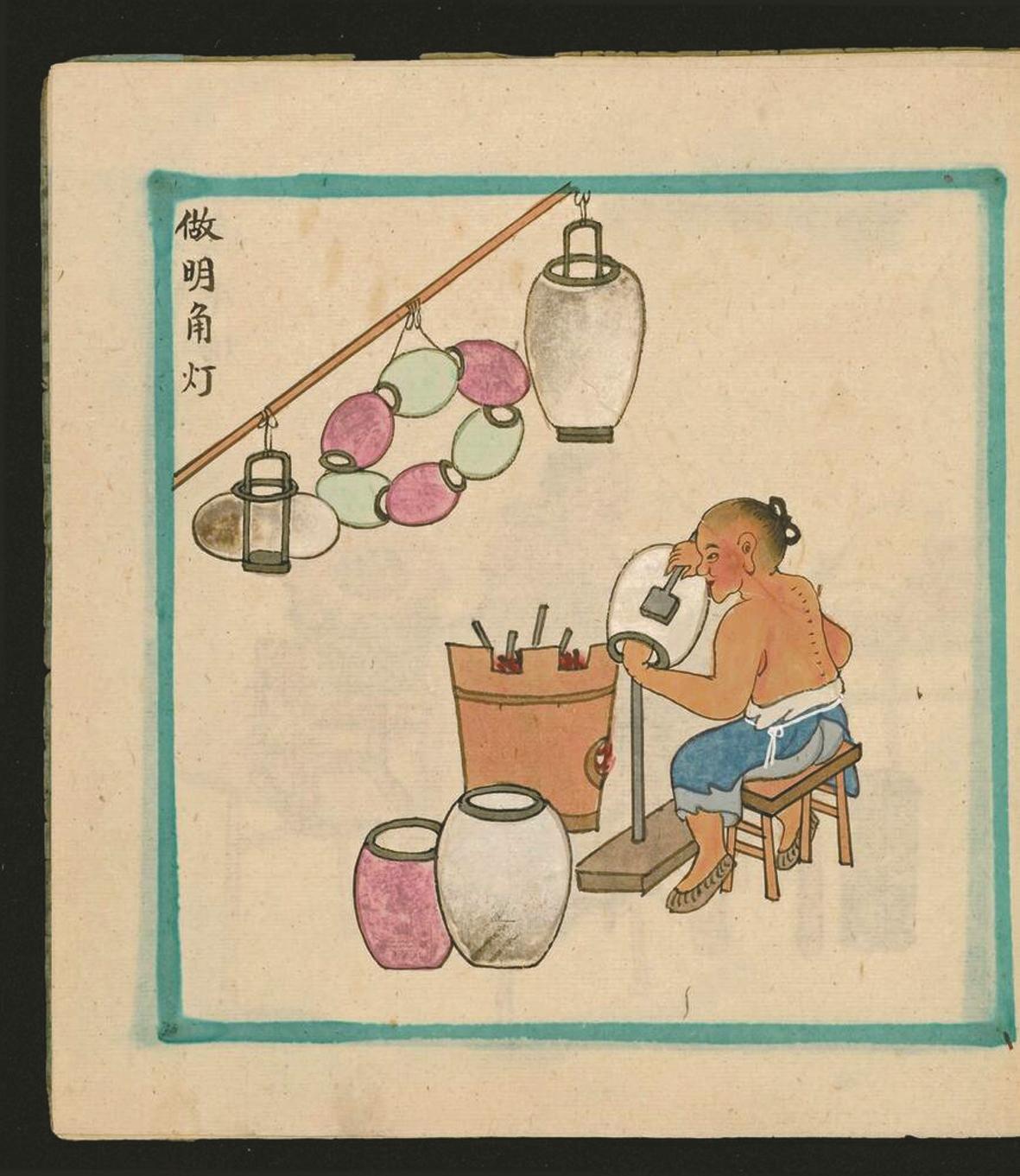

“正月十五元宵节。几天前,商店里就摆满了各种各样的灯笼出售。它们由竹子制成,外覆透明纸,描绘鸟类、动物和其他有趣的物体。有些灯笼被做成在轮子上跑的。灯笼的设计非常巧妙,蜡烛燃烧产生的空气运动使轮子和机器运转,使物体看起来像是活的(记者注:应是走马灯)。这些玩具体现了大量的独创性,老少皆宜。大量的灯笼被出售。每个家庭都为整体照明做出贡献,街上可以看到异常多的人,他们很晚才回家。”

记者 顾嘉懿