1842年12月7日,英国人美魏茶抵达宁波,到1843年1月30日,他在宁波停留时间还不到两个月,就赶上了中国的春节。

《1843年宁波春节体验报告(上)》(本报1月27日A06-07版)讲到,他如何跟一个中国家庭一起度过除夕夜,并在新年的头几天受到“不速之客”的拜访。

拜访美魏茶的人中,有官员、商人和工匠等。正月初三,美魏茶回访了其中的一些人,他认为,这种礼节是“友谊”的象征。

美魏茶提到,官员们送他的新年礼物主要是茶叶、水果和糖果,数量成双。“因为中国人普遍认为单数是不吉利的,这一规则几乎在所有节庆场合都适用,尤其是新年之际。相反,在为逝去的朋友哀悼或纪念逝者时,单数则被认为是适用的”。

1843年的大年初一(1月30日)和今年大年初一(1月29日)时间非常相近,美魏茶经历的很多事情都很好“代入”。

比如2月4日这天,也是在年节里的立春,正在休假的官员专门在3日早起,参加了一场“迎春”仪式。

鞭春

这是美魏茶1843年2月3日的日记——

“明天是立春,也就是春天的开始,今天举行了‘迎春’仪式。所有官员一大早就离开各自的住所,从东门出发。因为在中国有这样一种说法,春天从东方来,夏天从南方来,秋天从西方来,冬天从北方来。”

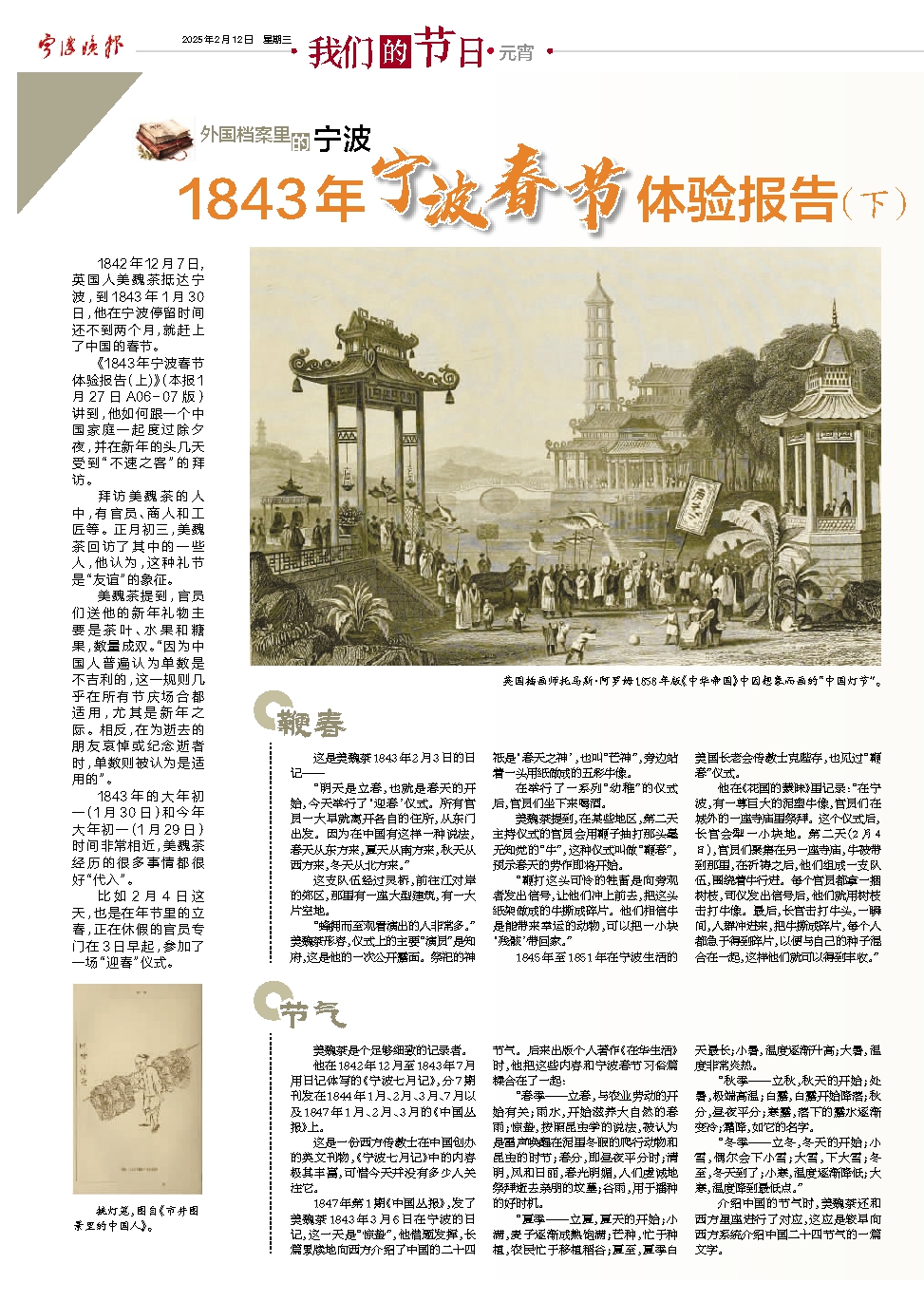

这支队伍经过灵桥,前往江对岸的郊区,那里有一座大型建筑,有一大片空地。

“蜂拥而至观看演出的人非常多。”美魏茶形容,仪式上的主要“演员”是知府,这是他的一次公开露面。祭祀的神祇是‘春天之神’,也叫“芒神”,旁边站着一头用纸做成的五彩牛像。

在举行了一系列“幼稚”的仪式后,官员们坐下来喝酒。

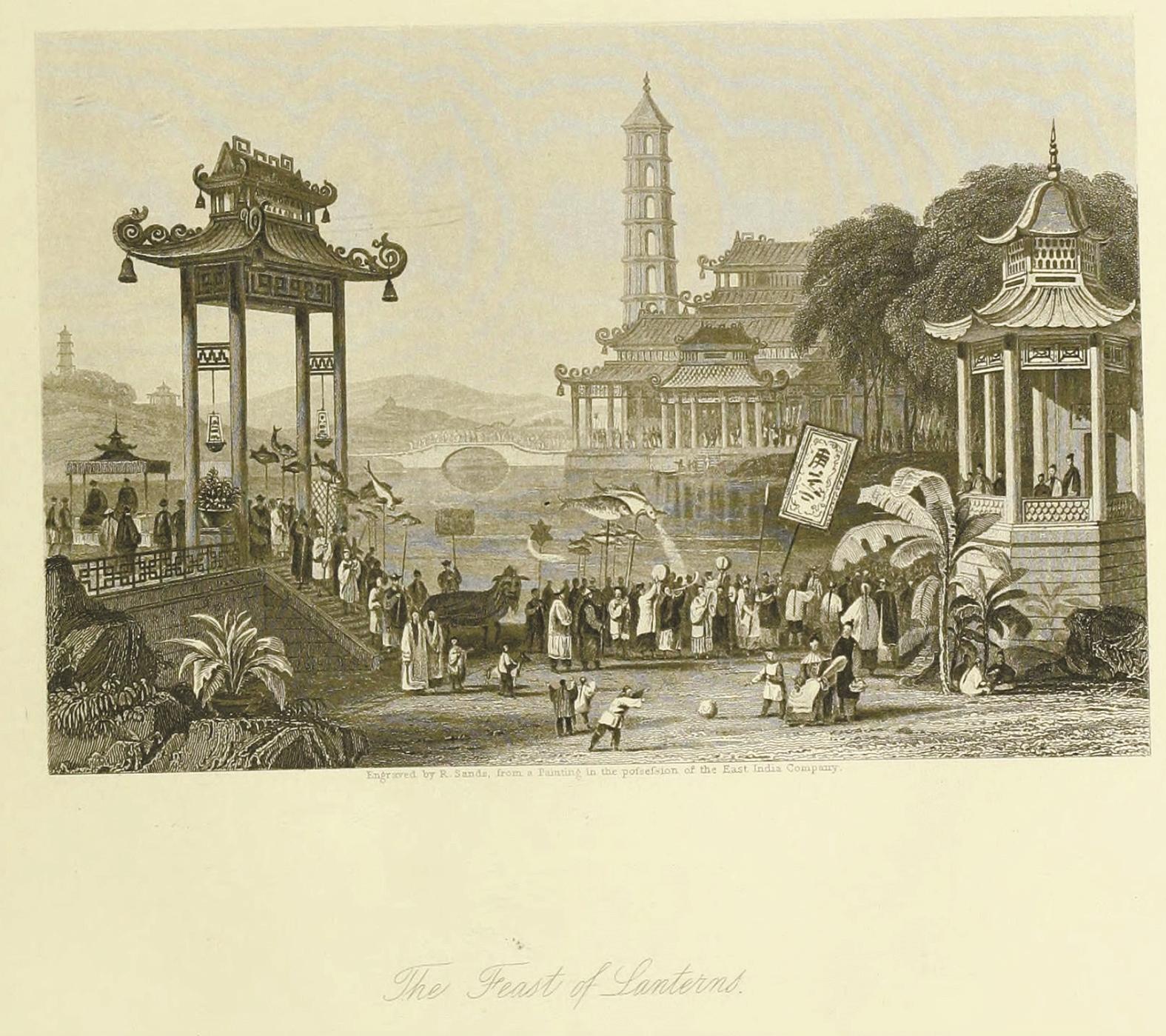

美魏茶提到,在某些地区,第二天主持仪式的官员会用鞭子抽打那头毫无知觉的“牛”,这种仪式叫做“鞭春”,预示春天的劳作即将开始。

“鞭打这头可怜的牲畜是向旁观者发出信号,让他们冲上前去,把这头纸架做成的牛撕成碎片。他们相信牛是能带来幸运的动物,可以把一小块‘残骸’带回家。”

1845年至1851年在宁波生活的美国长老会传教士克陛存,也见过“鞭春”仪式。

他在《花国的蒙昧》里记录:“在宁波,有一尊巨大的泥塑牛像,官员们在城外的一座寺庙里祭拜。这个仪式后,长官会犁一小块地。第二天(2月4日),官员们聚集在另一座寺庙,牛被带到那里,在祈祷之后,他们组成一支队伍,围绕着牛行进。每个官员都拿一捆树枝,司仪发出信号后,他们就用树枝击打牛像。最后,长官击打牛头,一瞬间,人群冲进来,把牛撕成碎片,每个人都急于得到碎片,以便与自己的种子混合在一起,这样他们就可以得到丰收。”

节气

美魏茶是个足够细致的记录者。

他在1842年12月至1843年7月用日记体写的《宁波七月记》,分7期刊发在1844年1月、2月、3月、7月以及1847年1月、2月、3月的《中国丛报》上。

这是一份西方传教士在中国创办的英文刊物,《宁波七月记》中的内容极其丰富,可惜今天并没有多少人关注它。

1847年第1期《中国丛报》,发了美魏茶1843年3月6日在宁波的日记,这一天是“惊蛰”,他借题发挥,长篇累牍地向西方介绍了中国的二十四节气。后来出版个人著作《在华生活》时,他把这些内容和宁波春节习俗篇糅合在了一起:

“春季——立春,与农业劳动的开始有关;雨水,开始滋养大自然的春雨;惊蛰,按照昆虫学的说法,被认为是雷声唤醒在泥里冬眠的爬行动物和昆虫的时节;春分,即昼夜平分时;清明,风和日丽,春光明媚,人们虔诚地祭拜逝去亲朋的坟墓;谷雨,用于播种的好时机。

“夏季——立夏,夏天的开始;小满,麦子逐渐成熟饱满;芒种,忙于种植,农民忙于移植稻谷;夏至,夏季白天最长;小暑,温度逐渐升高;大暑,温度非常炎热。

“秋季——立秋,秋天的开始;处暑,极端高温;白露,白露开始降落;秋分,昼夜平分;寒露,落下的露水逐渐变冷;霜降,如它的名字。

“冬季——立冬,冬天的开始;小雪,偶尔会下小雪;大雪,下大雪;冬至,冬天到了;小寒,温度逐渐降低;大寒,温度降到最低点。”

介绍中国的节气时,美魏茶还和西方星座进行了对应,这应是较早向西方系统介绍中国二十四节气的一篇文字。