“遭遇血液疾病,对患者和家属来说无疑是巨大灾难。抗击病魔过程中,子女对父母的反哺,亲属间的守望相助也让人很感动。”宁波大学附属第一医院血液科首席专家欧阳桂芳主任医师告诉记者,2024年,科室的患者家属几乎没有一个拒绝为亲人捐献造血干细胞。

这种暖心之举,与过去的情况形成了鲜明对比。

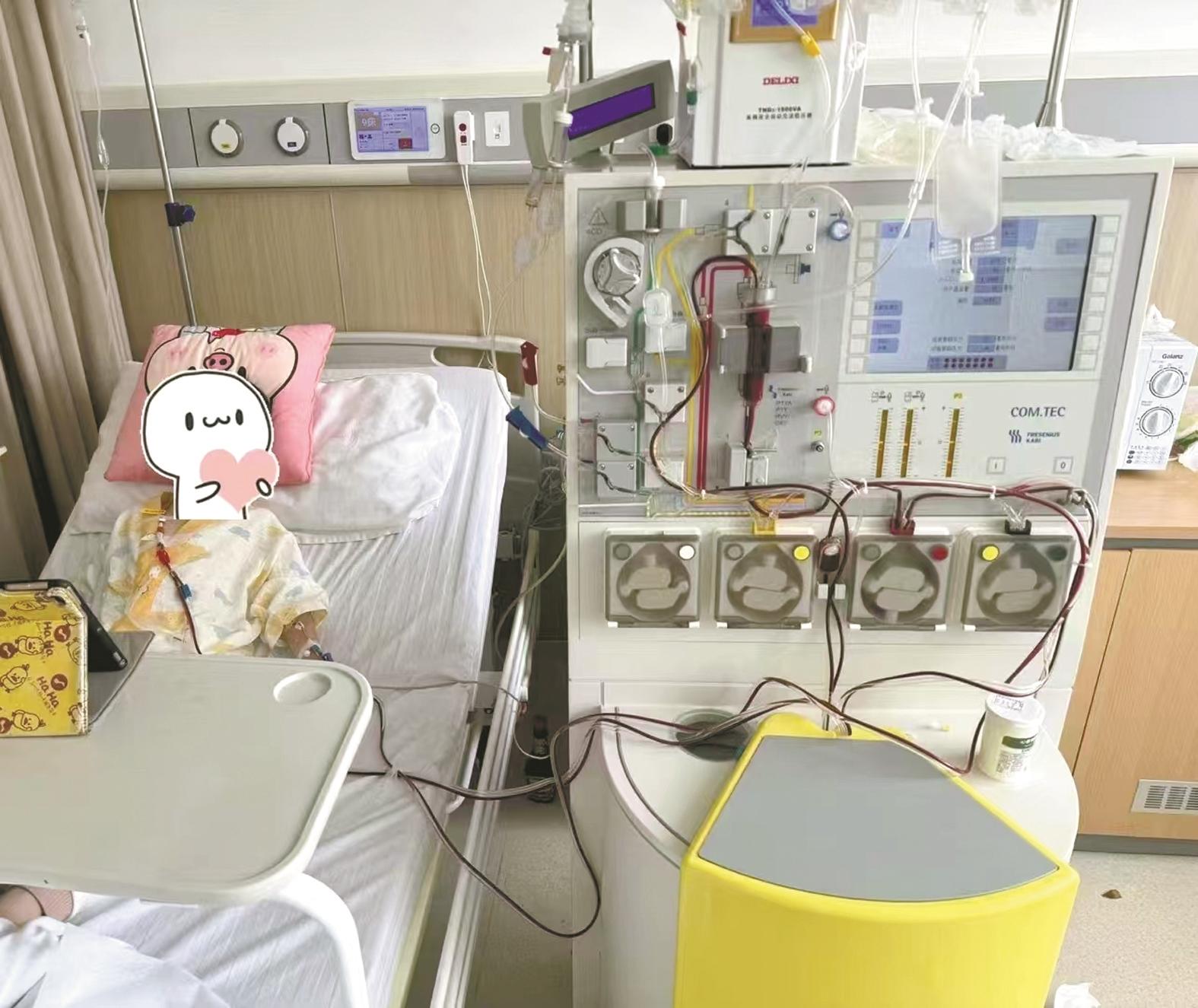

弟弟和女儿都参加了配型

“刚确诊髓系白血病的时候非常崩溃,想着厄运怎么落到了我头上。我很幸运,弟弟和女儿都争着要给我捐造血干细胞,在家门口就得到了专业又周到的诊治。”采访当天,正值李老师(化姓)的生日。她开玩笑说,现在体内奔流着女儿捐献的造血干细胞,她今年可以和女儿一起参加18岁成人礼。

2023年4月,李老师在检查中发现血常规异常,血红蛋白、白细胞、血小板都明显降低。她第一次来到欧阳桂芳主任的诊室,被确诊为急性髓系白血病,病情进展迅速且凶险。随后入院治疗,一边通过化疗控制肿瘤细胞,一边等待配型。

直至2024年6月初,中华骨髓库方面仍没成功配型,欧阳桂芳主任建议李老师考虑亲属捐献,半相合的情况下移植的成功率也非常高。李老师的弟弟和女儿都毫不犹豫地参加了配型,争着要为她捐献。配型、基因检测后,医生认为女儿的造血干细胞更合适,潜在风险更少。

“确诊白血病时我没有哭,听到真的要用女儿的造血干细胞,我当场就哭了。道理都懂,知道捐献造血干细胞后,长期来看对身体没有损害。可是情感上,每个妈妈都会舍不得,特别女儿即将进入学习最紧张的高三阶段。”李老师说,在自己矛盾、心疼时,女儿却像“小棉袄”一样贴心。

“妈妈,很多人会给陌生人捐造血干细胞,何况你是我妈妈。能帮妈妈,我很开心,不会有任何问题的。”“妈妈,不会影响我学习的。和你比,就算影响学习,我也毫不在乎。”“妈妈,你好了,我们家才会好。”

2024年8月初,李老师的女儿住院做采集前的准备;8月20日,女儿的造血干细胞回输到李老师体内,顺利扎根。令李老师惊喜的是,女儿在这次事件中也得到了成长。返校后的第一次考试,成绩刷新了之前的纪录。高三的学习非常紧张,女儿的身体状况和精神状态都没有受到捐献的影响。这件事让一家人更积极阳光地去面对生活中的“小怪兽”。

在血液科的病房里,这样的故事还有很多。

10岁的小男孩军军(化名)已经两次给母亲捐献造血干细胞。军军很自豪:“我很勇敢,可以救妈妈!”5岁的豆豆(化名)也自豪自己可以救爸爸。2024年,科室共完成了27例直系、2例旁系和10例非亲缘造血干细胞移植,几乎没有一个亲属拒绝捐献。

堂兄妹第一时间一起来配型

在影视作品中,白血病往往意味着绝症。该院血液科大量的病例数据表明,通过造血干细胞移植,急性白血病治愈率可以达到70%左右,即使是难治性白血病,也并非完全无计可施。

造血干细胞移植俗称“骨髓移植”。对急性白血病等恶性血液疾病患者来说,造血干细胞是“生命的火种”,可以带来新生。移植前,医生要为患者找到合适供体,进行HLA配型。10个位点全匹配,叫做全相合;一半匹配则为半相合。在骨髓库配型成功的几率好比大海捞针。在血缘亲属中,同父同母的兄弟姐妹有25%的机会全相合。半相合移植的供体条件以往局限于父母子女、兄弟姐妹。在该科室,随着移植技术不断进步,半相合的范围也扩大到了堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹等旁系亲戚。

48岁的丁先生(化名)长期在上海治疗血液病,父母年纪太大,孩子太小,骨髓库里一直没有等到合适的供体。当丁先生来到该院血液科时,病情恶化严重且进展迅速,医生建议进行旁系半相合造血干细胞挽救性移植。令丁先生和医生感动的是,他的5个堂兄妹听到消息后,没有任何犹豫,第一时间一起赶过来配型。现在,他已经回到了正常的工作生活状态中。

欧阳桂芳主任说,这样的场面在过去难以想象。“2009年,我们刚开始做旁系移植,想要动员患者的堂兄弟捐献造血干细胞。非常艰难。我几次邀请一个患者的堂兄弟和他们的家长来医院,给他们做科普,反复讲解并解答他们的顾虑,甚至要当‘中间人’请他们提条件,看患者这边能否做到,嘴都说干了。”

缘于科普力度加大和社会文明进步

经过几代人的努力,该血液科已发展成为浙东地区综合诊治水平最高的血液病专科和造血干细胞移植中心。欧阳桂芳主任感慨,医学进步的背后,得益于越来越多的人加入中华骨髓库,为素不相识的陌生人捐献生命火种;也得益于越来越多人打消顾虑,为身边的亲属捐献造血干细胞。

阿娟(化名)是宁海农村的一名妇女,6年前,阿娟丈夫的哥哥患急性白血病。阿娟很同情,却极力反对丈夫为其捐献造血干细胞。她哭着对欧阳桂芳主任说:“我没办法不自私,他是家里的顶梁柱。”几次做思想工作,作科普讲解后,阿娟勉强同意了。前几天无意中碰到欧阳桂芳主任,阿娟主动说起丈夫身体完全没受捐献影响,不管是下地干活还是进厂做工,体力都很好。现在,两家人相处得特别好。“欧阳医生,多亏你当时把道理讲给我听。要是我老公不捐的话,大哥会没命。我们夫妻俩一辈子都不会心安的。我们两个家,都要散了!”

坊间传言,当子女有需求时,父母总是毫不犹豫地挺身而出。位置对调的话,子女往往难以做到。对此,欧阳桂芳主任说,宁波的情况并非如此。临床上看,近年来,还没有子女拒绝为父母捐献造血干细胞。如果是多子女家庭,往往会争着捐。

欧阳桂芳主任说,从过去“作动员时嘴巴说干”到现在“亲属争着捐献”,改变的背后主要缘于科普力度加大和社会文明进步。

记者了解到,人体内的造血干细胞具有很强的再生能力。捐献造血干细胞后,可刺激骨髓加速造血,一至两周内,血液中的造血干细胞就能恢复到原来的水平。国外曾经对10万名捐献者作了长达10年的跟踪调查,没有发现一例因为捐献造血干细胞造成人体伤害的情况。记者 王颖 通讯员 庞赟 文/摄