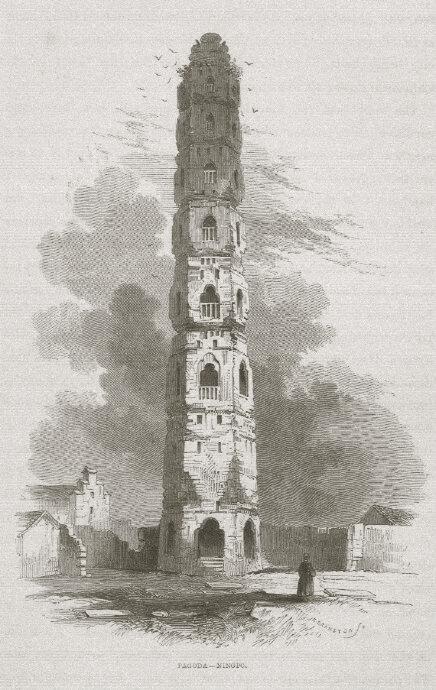

要说在早期西方文献中,提及次数最多、面貌最清晰的一个宁波“景点”,非天封塔莫属。

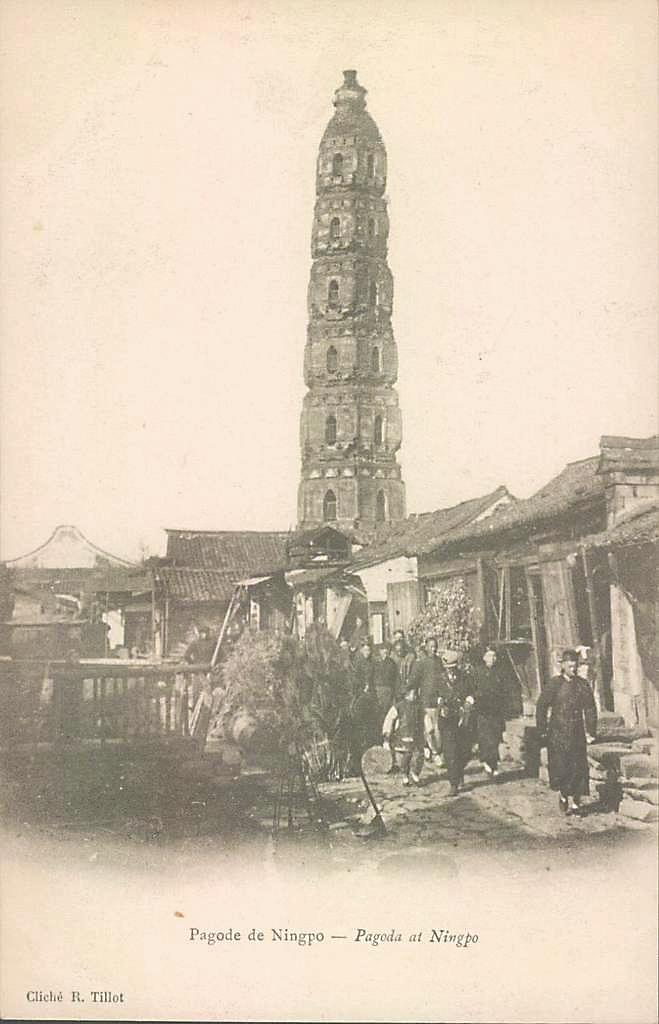

1844年宁波开埠后,一批又一批外国人,对天封塔展开了360度无死角拍摄。

没有照相机时,他们用素描写生;后来有了照相机,他们有从塔下拍的,有从塔院门口拍的,有从塔顶拍老城的……天封塔在“石塔”时期的沧桑感,宁波老城星罗棋布的街巷格局,被镜头封存起来,酿成珍贵回忆。

其中,以在大沙泥街自东向西拍天封塔的视角最为经典。巍巍塔影倒映在水巷,不知有多少人拿它制作成了明信片。

天封塔有一些朝东北方向倾斜,西方人用“宁波斜塔”(the Leaning Tower of Ningpo)形容它,使之更有记忆点,也为它吸引了更多的游客。

上世纪80年代,宁波天封塔落架重修,结束了它作为“斜塔”的历史。

“宁波斜塔”的得名

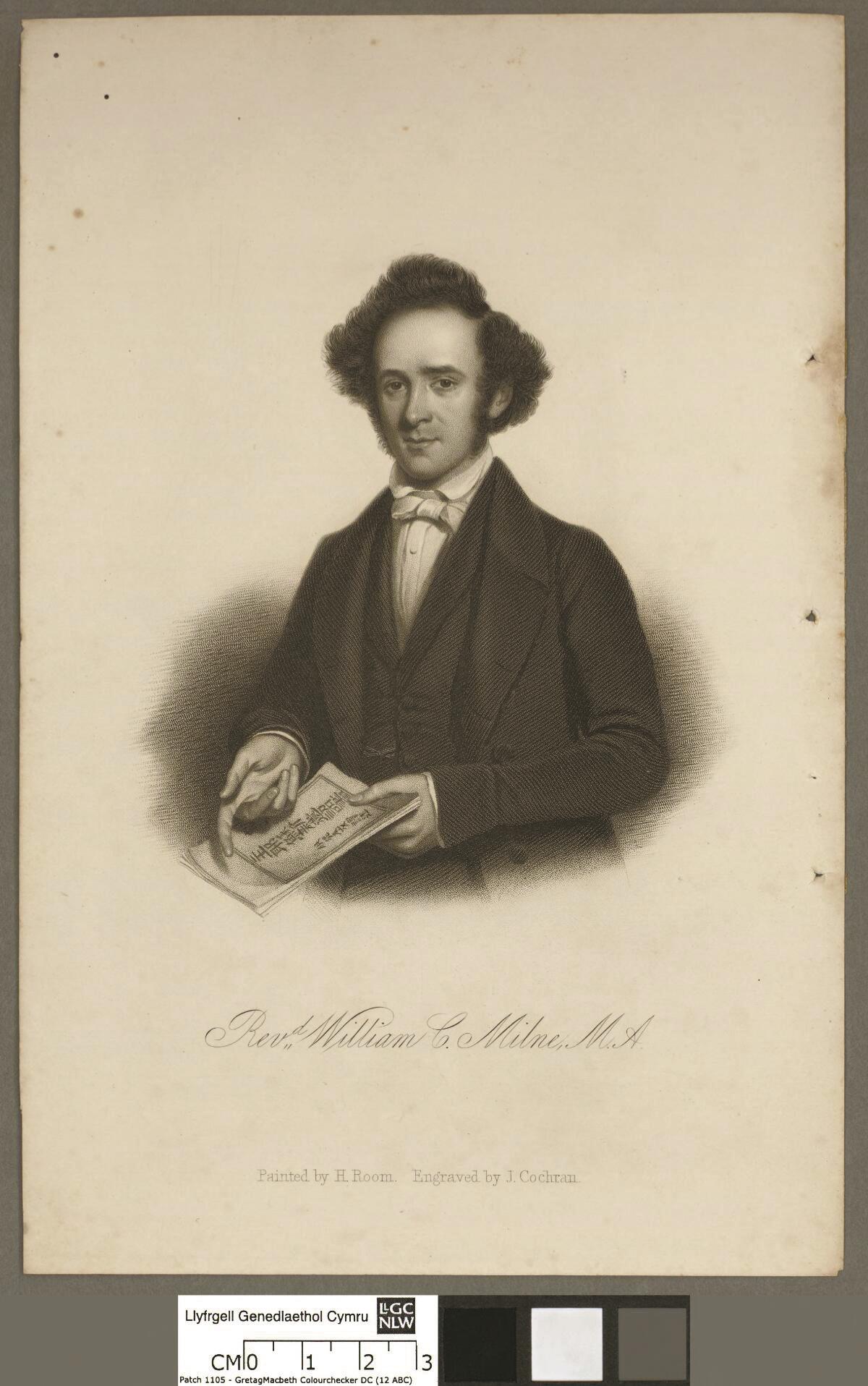

第一个用“宁波斜塔”称呼天封塔的人,是英国传教士美魏茶(William C.Milne)。他是1842年鸦片战争结束后,第一批来到宁波的西方传教士之一。

从1842年12月到1843年7月,美魏茶在宁波停留了7个月,用日记形式将这段生活经历记录下来,汇编成洋洋洒洒的《宁波七月记》(Seven Months’ Residence at Ningpo),连续刊登于在华出版的西文刊物《中国丛报》(The Chinese Repository)上。1857年,美魏茶出版英文著作《在华生活》(Life in China),介绍宁波见闻时,用的也是《宁波七月记》里的内容。

抵达宁波后不久,美魏茶就把城中知名景点“一网打尽”,包括但不限于鼓楼、清真寺、延庆寺、天一阁、天封塔。《在华生活》中有一张地图《宁波及其郊区》(Ningpo and its Suburbs),标注有天封塔、天一阁等点位。

“天封塔,被外国人称为‘宁波塔’或‘宁波方尖塔’。当你从镇海溯江而上,至宁波城五英里处,这座塔便是最引人注目的标志,对来访的外国人来说非常有吸引力。当他们进入甬城东门,再朝西南方向走,在数不清的街巷中穿行。突然间,一座160英尺高的宝塔映入眼帘。”

“这座塔是六角形的,七层高,共有二十八扇窗。每扇窗上挂有一盏灯笼,当夜幕降临,灯笼点起,方尖塔被照亮之时,景色极为华丽。”不过此景并不常见,只在特别重要的节日点亮。美魏茶说,“此景在我居甬期间,也仅得见一次。”

美魏茶可能是有史以来介绍天封塔最详细的一个外国人。他观察到“这座建筑急需整修,因为它正日益变得破旧衰败,而且塔身已经有相当的倾斜,差不多可以称为‘宁波斜塔’(the Leaning Tower of Ningpo)……沿着塔内狭窄的木梯螺旋上升,我到达了顶层,从此处可以俯瞰到最好的风景——宁波全城及周边地区,山谷、村庄、群山、溪流及江河四周环绕。远处是连绵的远山,另一边是大海和岛屿”。

在塔内,美魏茶还看到了英国人的涂鸦,可能是侵略者留下的痕迹。

他还讲到天封塔建造的历史,说它在黄晟修筑宁波罗城前就已存在,年龄在1100岁以上。“它曾倒塌又重建,被大火烧毁后又重建,被闪电击中后又修复,其塔顶曾在台风中被吹倒后又恢复”,足以说明他做足了功课。

“天风”:一种顺理成章的误读

1843年,美魏茶离开宁波不久,一位名叫罗伯特·福琼(Robert Fortune)的英国植物学家与他错身而过,于当年秋天来到宁波。

罗伯特·福琼来中国的目的,是寻找优良的、可移植的茶树品种,他也因此被称为“植物猎人”“盗茶的普罗米修斯”。

在罗伯特·福琼眼中,宁波是个大城市,防卫坚固,四周有长达5英里的高高的城墙和壁垒。“城内有座‘天风塔’(Tien-foong-tah),从塔内的楼梯爬到130英尺高的塔顶上,你可以将整个城市以及周边的农村尽收眼底”。

罗伯特·福琼并不是故意写错字,而是他打心底里认为,这座塔的名字就是“Temple of the Heavenly Winds(天边吹来的风)”的意思。

在他的著作《两访中国茶乡》(Two visits to the tea countries of China,1853年版)中,有一张天封塔的速写。巧合的是,这张绘画也出现在哥伯播义《市井图景里的中国人》(Pictures of the Chinese,1860年版)一书中,可见这些早期来甬的英籍人士存在“共用图库”的情况。

罗伯特·福琼的误读不是孤例。1845年来到宁波的英国传教士、牛津大学文学硕士施美夫(George Smith),在1847年出版的《五口通商城市游记》(A Narrative of An Exploratory Visit to Each of the Consular Cities of China)中,也将天封塔称为“天风塔”,认为它的意思是“The Tower of Celestial Wind(天上的风)”。

施美夫于1845年7月23日晚登临天封塔,写下一段非常优美的文字:“拾阶而上,窗外景色一层比一层更为壮观、宏伟。脚下平展着一座繁华城池,芸芸众生正在辛勤劳作着。形形色色的物体、大大小小的尺寸、缤纷的色彩,增强了新奇的效应,给眼前万物平添了一种罗曼蒂克的情愫。极目远眺,林林总总的庙宇寺院、设计新颖的楼房、怪诞的建筑风格、雕塑奇特的牌楼、市政机构形形色色的徽章、公共建筑的不规则排列,凡此种种,构成了斑驳杂乱而绵延不断的一个群体。

“宁波城三面溪流环绕……城东,甬江横流,江上帆影重重。城墙以外,一马平川,土壤肥沃,物产丰富。三五十里外,山岭轮廓分明,远远浮在天际,使得眼前景致完美无缺。”

施美夫感叹:“此时此地,游人啊,望着这感人的人生全景,你是否会理解一个置身于新世界之人的感受?”

元人董洵曾写过一首天封塔诗:“拾级登危塔,天高手可攀。千寻环晓郭,几朵压春山。鸟伫栏边稳,云生脚底闲。十年今一上,临眺始开颜。”与施美夫的感受异曲同工。

“天封夜灯”景象有望重现

和美魏茶一样,施美夫也注意到天封塔的破败:“天灾人祸,使得宝塔受损严重,宝塔外表显示着岁月的痕迹,看上去有种摇摇欲坠的感觉。”

但是塔内维护得尚可,“据说,6年前,一位在当地颇有名望的王姓绅士,出资3000大洋,用于塔内修缮。他的公益心与善举使得另一位冯姓中国富豪起而仿效。冯先生凭借帆船在东海上搞运输,敛得巨额钱财,现寓居于一个叫慈溪的地方,距宁波不远。他在那里享受荣华富贵,亦用中国人的方式广施乐善,修缮寺庙,美化公共建筑,为乡邻出资修补道路。”

天封塔在1840年左右的修缮记录在中文史料未见,施美夫的记载反而对这段历史做出了补充。

除了英国人,天封塔也留下了法国外贸部官吏奥古斯特·奥斯曼(Auguste Haussmann)的足迹。他于1843年至1844年间到中国考察,回国后于1847年至1848年出版了三卷本的《中国、印度和马来西亚游记》(Voyages en Chine、Cochinchine、Inde et Malaisie)。在《中国出口贸易实地考察》一章中,提到了天封塔——

“宁波具有大量的历史古迹。其中最引人注目者可能是一座七层塔……塔呈六边形,高约50米。该塔的每一层都有六扇窗户。整座建筑物的墙壁都遭严重损坏,到处都可以看到很深的缝隙,甚至还从中长出了嫩草,完全是一副残垣断壁。

“过去在塔的每层都有一条带有弧形顶篷的走廊,但一场火灾烧毁了所有这些装饰。居住在塔后寺庙中的一个老僧掌握着整座建筑物的钥匙。只要付他几文铜钱,他就可以让外人进入其中。

“我共计算出12个阶梯,共147级。这些阶梯就如同楼层与楼窗一样,随着接近塔顶,阶梯便逐渐变小。大家可以从脚下发现成千的弓形屋脊、许多寺庙、繁荣而又肥沃的辽阔平原、经过多处迂回而从视野中消逝的大浃江。

“我在塔壁上发现了法国三帆舰‘阿尔克梅纳号’上多名海员题画的名字,该船曾于前一年访问过宁波。每逢节日,整座建筑中会灯火通明,每扇窗户都挂一只灯笼,从而产生了一种令人赏心悦目的景观。”

奥古斯特·奥斯曼所提及的火灾发生在清嘉庆三年(1798)十二月初三夜。在这个夜黑风高的冬夜,点灯人逐级点燃天封塔的塔灯。未料到火星突然溅了出来,落在周围的木材板上。

不知道在那个滴水成冰的夜晚,宁波人是如何看着天封塔一级一级被烧的,是不是也有法国人看着巴黎圣母院被焚时的悲壮感。中国的地方志对此事的记载是:“新碑旧版,无一存者。”可能也就是在那之后,天封塔逐渐倾斜,成了“宁波斜塔”。

上世纪80年代,天封塔塔壁开裂日趋加剧,每当台风季节来临,危及周围居民。宁波人忍痛决定,对天封塔进行落架重修,于1989年重新对世人开放。

据记者了解,宁波文旅部门正在计划“点亮”天封塔夜景,在地面而非建筑本体上布设光线,照亮塔身。美魏茶与奥古斯特·奥斯曼感到深深震撼的“天封夜灯”景象,将有望重现。

记者 顾嘉懿