记者 沈天舟

海曙区委报道组 孙勇

本版图片均由海曙区全媒体中心提供

五年砥砺深耕,五载奋发有为。

“十四五”期间,海曙以实干为笔,在时代画卷上留下浓墨重彩;以创新为帆,于发展大潮中领航卓越新程。一幅传统与现代交融、发展与民生共进的画卷徐徐展开。

这五年,从千年罗城的古韵新生到现代都市的流光溢彩,从科创平台的突破迸发到城乡共富的生动实践,海曙的发展动能不断提档加速、城乡面貌蝶变焕新、城市文化繁荣发展、民生福祉全面增进,曾经的宏伟蓝图,正落地为“家门口的幸福”。

五年“撸起袖子加油干”,海曙交出了一份厚重的答卷:2021—2024年,海曙地区生产总值年均增长5.5%,突破1700亿元大关,2024年达到1750.19亿元,总量居全省第14位、全市第4位;2024年,全区居民人均可支配收入81553元,较2020年增长25.8%。

站在“十四五”收官、“十五五”谋篇的关键历史节点,海曙正坚决扛起忠实践行“八八战略”、谱写中国式现代化浙江新篇章的使命担当,持续实施“三比三拼三焕新”行动,攻坚克难、砥砺奋进,全面推进现代化滨海大都市卓越城区建设,为全市发展大局贡献海曙力量。

创新驱动 产业经济跃迁提质

走进位于望春工业园的寰采星科技(宁波)有限公司生产车间,技术人员正对一台台显影、蚀刻、检测设备进行投产前的调试。上周,该企业完成国内首条G8.6代精密金属掩膜版制造整线搬入工作,标志着国内新型显示产业高世代OLED关键材料金属掩膜版实现从G6代到G8代的“代际跨越”。

从2020年落地投产至今,寰采星接连取得多项技术突破并成长为国内唯一全品类金属掩膜版规模量产企业及规模最大的精密金属掩膜版量产企业。其发展轨迹,正是海曙产业向“新”而行、重大项目落地生根的一个生动的缩影。

重大项目是推动高质量发展的“硬支撑”。“十四五”期间,海曙打出“项目为王”的“招牌”,成果丰硕:2021—2024年,累计落地重大项目260余个,招引亿元以上项目189个,引进实际利用外资7.32亿美元、市外内资787亿元。这些优质项目的密集落地,为区域经济高质量发展注入了强劲动能。2021—2024年,全区完成固定资产投资1417.28亿元,年均增速0.2%。

创新是引领发展的第一动力。在新一轮科技革命浪潮中,海曙精准培育新质生产力,将创新变量转化为高质量发展增量。

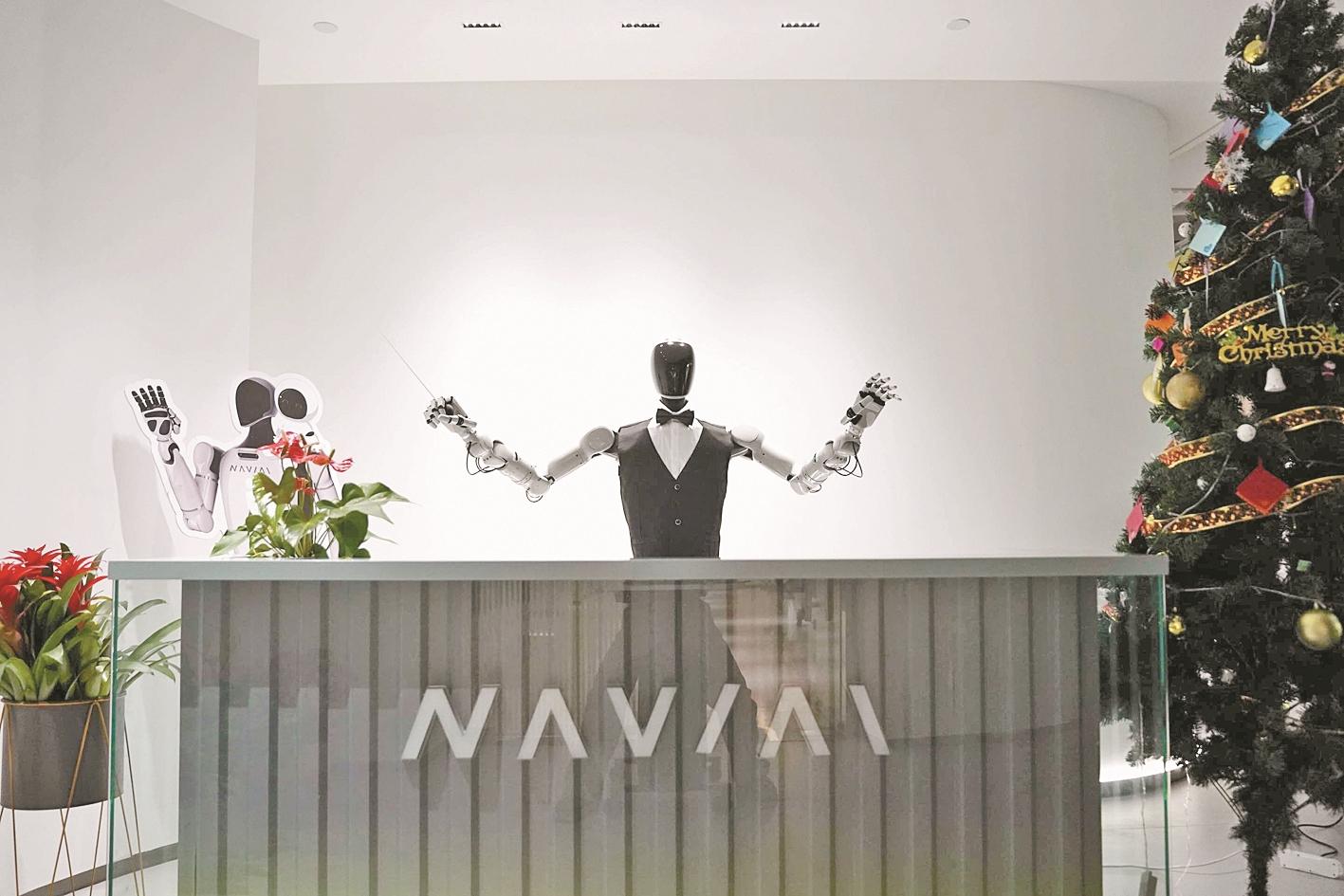

本月中旬,位于甬水桥科创中心的浙江人形机器人创新中心发布了最新款人形机器人“智械守卫NAVIAI-I3”。这款身高1.8米的人形机器人拥有每秒275万亿次运算能力的“智慧大脑”及兼具灵敏性、协调性与稳定性的“智慧小脑”。这也是该中心自2024年于海曙正式启动后发布的第三款人形机器人产品。

这样的创新突破在海曙“热带雨林式”的科创生态滋养下遍地开花。蓝卓数字科技发布国内首个自主知识产权的工厂操作系统supOS,如今在全球拥有8000多家工业用户;云山动力打造行业首条大圆柱全极耳超充磁悬浮量产线;晶臻科技研制出可耐1800℃高温的阻燃面料,预计今年产值突破千万元……

“十四五”期间,京东方科创中心、中国计算机学会宁波运营中心等高端创新平台相继落地运行,和“四平台一中心”共同构筑起海曙科技创新的“四梁八柱”。全区连续五年入选赛迪全国创新百强区榜单,排名较2020年前进7位,获评全市首个“科创中国”省级试点区,国家级科学技术奖项、国家级重点研发计划实现零的突破,有效国家高新技术企业达550家,创新能级稳步提升。

人才是创新的根基。最新数据显示,全区人才总量达26.5万名,市级以上重点人才项目入选数保持两位数增长,最具创新力青年科技型企业家数居全市第一,创新人才成为推动区域发展的核心力量。

科技创新与产业升级的同频共振,推动产业结构持续优化。“十四五”末,海曙服务业增加值占地区生产总值比重提升至72.4%,生产性服务业增加值占服务业比重达56.5%,数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重提升至5.3%,新型工业化扎实推进。

在这片创新创业的热土上,实体经济根基愈加坚实,科技创新动能愈加澎湃。

古今交融 罗城焕发时代新韵

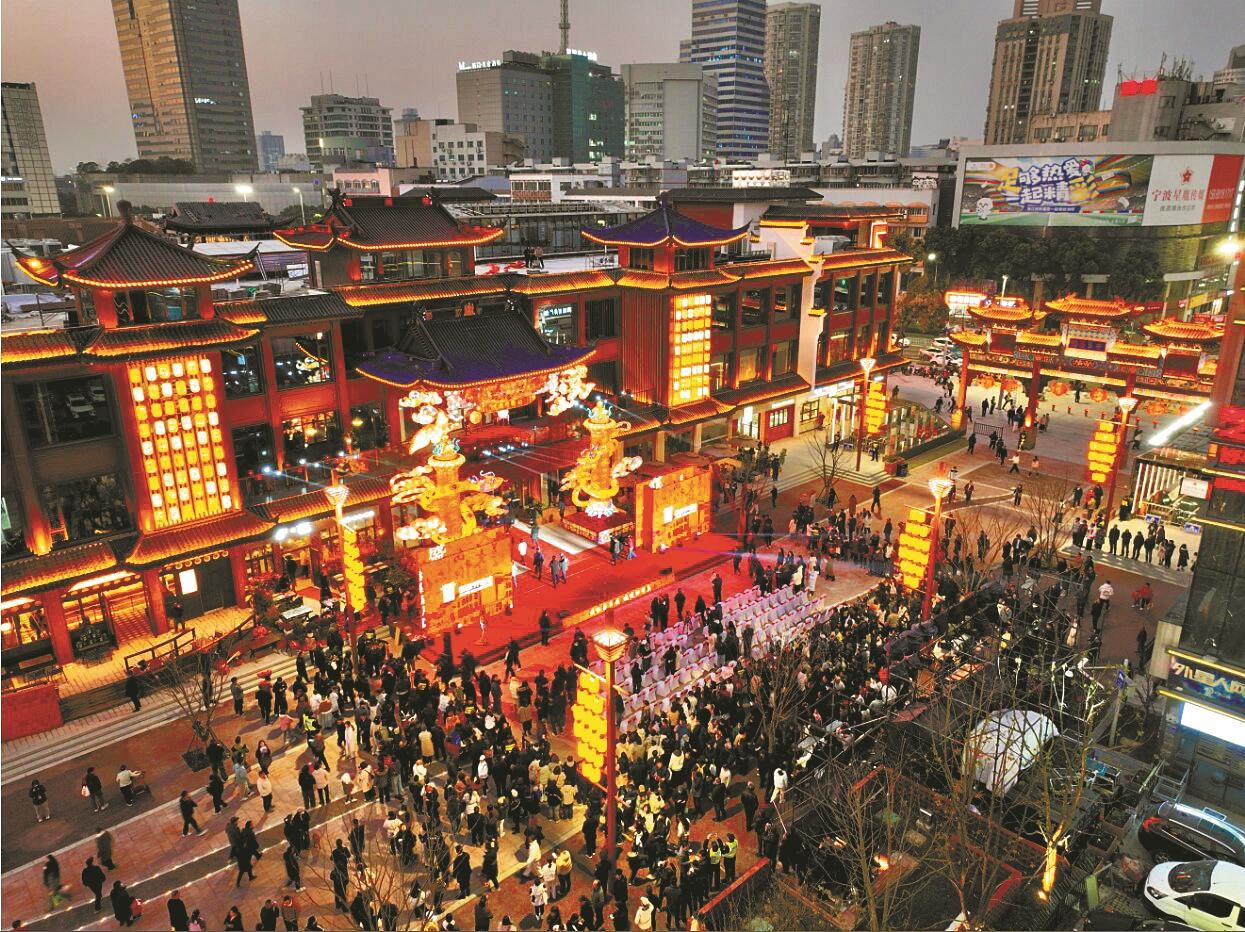

眼下,秀水街改造如火如荼,中山广场焕新提速;中农信裙楼迎来京东mall入驻;原永丰布厂变身永宁巷1号街区成为“青年聚场”;城隍庙片区于去年底全新亮相,开明步行街每到节假日游人如织……

这五年,不少宁波老地标“改头换面”,焕发全新活力,这是作为宁波中心城区的海曙城乡面貌蝶变的生动注脚。当前,城市发展已从增量扩张进入存量优化阶段,当地正开展城市有机更新。“十四五”期间,海曙推进南塘老街、月湖西区、秀水街等历史街区建设,完成12处历史建筑修缮、174个老旧小区改造、23个未来社区创建。

作为中央文化活力区和都市文博引领区,海曙持续推进罗城保护焕新工作,老底子的“游六门”正被赋予新内涵。双层公交“罗小巴”串起罗城内多个景点,望京门遗址公园外的音乐节、青年集市不定期举行,孝闻街上的“小巷人家”挤满了前来打卡的年轻人……千年罗城正变得更年轻,文化氛围更浓郁。

“十四五”期间,千年罗城复兴计划、城市记忆工程等工程有序实施,望京门城墙遗址博物馆、宁波塘河文化陈列馆、朱复戡艺术馆开馆,中国灌溉博物馆(暂名)、天一阁博物院南馆等场馆建设加速推进,南塘河历史文化街区获评国家级旅游休闲街区,文博事业发展水平位居全省第三。

老城更新让城市更具活力和烟火气,新片区的协同发展则勾勒出城市发展新骨架。上个月,丁家片区首宗地块成功出让,标志着这个“海曙南门户”进入实质性开发建设阶段。近几年,海曙建立重大项目1314统筹推进机制,泛罗城、月塘东、姚江南岸、桃源湾科创智谷、宁波枢纽、海曙高新技术产业开发区(筹)、四明山大花园等七大重点区域积极推进。

城市焕新不止于建成区,更在广袤的乡野间奏响各美其美的协奏曲。古林镇串联起区域内7个村和一个渔业社开发“舟游古林”游线,去年游客量突破200万人次;集士港镇深溪村发展骑行、民宿、茶咖等多元业态,通过产业焕新变身“网红村”……这几年,海曙全域推动“五美乡村”建设,建成省级、市级“美丽宜居示范村”3个,获评新时代美丽城镇省级样板乡镇4个、市级样板乡镇3个,入选省深化农村“三位一体”改革重点县。

海曙区近三分之二的面积是四明山区,村民出行不便,但这五年“天堑变通途”。“十四五”期间,海曙乡镇实现三级及以上公路全覆盖,建制村实现等级公路全覆盖。全区公路总里程达到936.097公里,公路网密度达到157.3公里/百平方公里,“四横八纵”骨干路网极大改善了城乡居民出行环境。

民生为本

共同富裕温暖可感

前几天,望春街道信谊社区食堂正式开业,创新采用称重的模式,每50克菜品,会员价3.18元。“我这个年龄段在优惠价的基础上还能打7折。下楼就能吃热乎的,价格亲民,服务暖心。”72岁的陈师傅称赞道。

社区食堂“低价吃好饭”,高山老人享受三餐配送入户,老有所养在海曙具象化了。“一老一小”服务事关千家万户。如今,在海曙每千人口托位数达4.61个,婴幼儿照护服务驿站实现全覆盖。区美好生活中心建成投用,现已建成康养联合体23家,广安养怡院获评全省首家“品字标”五钻养老机构,入选全国县域养老服务体系创新试点。

从“有”到“优”,公共服务升级让幸福生活的成色更足。走进去年9月投用的海曙中学新校区,现代化的教学楼、实验室让人眼前一亮;海曙区人民医院普济院区实行“一院两区”一体化运行,成功实现区级综合性医院等级创建零的突破。“十四五”期间,全区新增省现代化学校(园)40所,健康浙江建设考核连续五年获评优秀,教育医疗的双重跃升,让市民的获得感实实在在。

“十四五”收官之际,一张闪亮的民生答卷已然呈现:2024年,全区居民人均可支配收入81553元,较2020年增长25.8%;村均集体经济总收入、经营性收入连续四年位居全市第一。

共同富裕的底色,在海曙愈加鲜亮。龙观乡李岙村推进全域光伏产业,每年为村集体经济增收50万元;月湖街道“阿娘工坊”成立两年多来,开发出十多种不同品类的香囊,销售额突破18万元;“暖暖的新家”项目联动多部门,为超百户困难家庭完成住房改造。

海曙高标准推进公共服务“七优享”工程,全省首个共同富裕慈善基金和共同富裕慈善信托在此成立,全市首个商会退役军人服务站顺利建成,社会救助“物质+服务”改革入选全国试点,2021—2024年,累计实现城镇新增就业10.53万人。

风劲帆满图新志,砥砺奋进正当时。站在新的历史起点,海曙正以更加昂扬的姿态,奋力书写中国式现代化生动篇章,全面推进现代化滨海大都市卓越城区建设。