周晓思

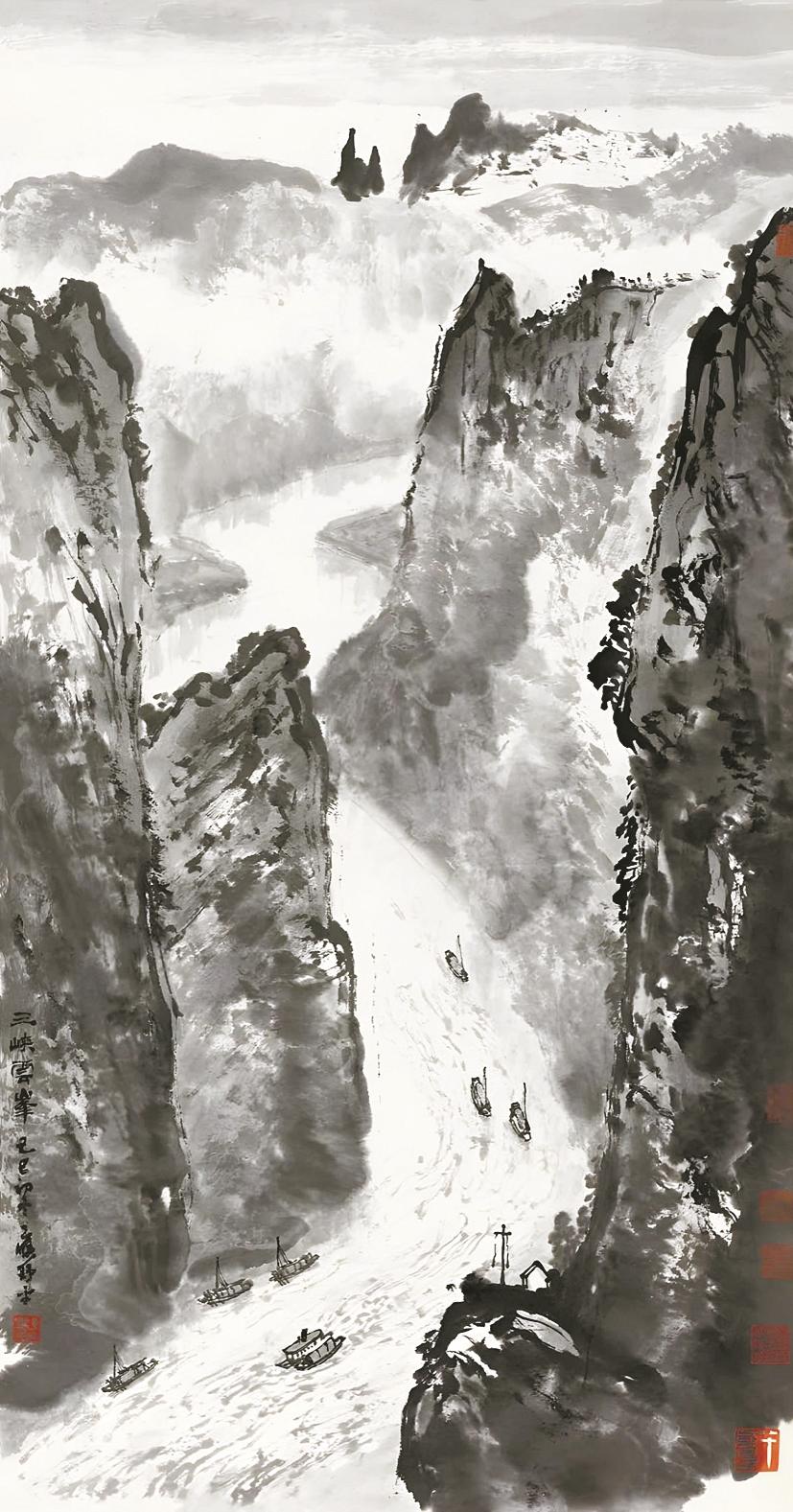

今年,恰逢宁海籍海派山水画巨匠应野平诞辰115周年。从6月上海中国画院的“尽写河山万里情——应野平艺术展”,到8月宁波美术馆“墨染青山舞东风——应野平作品回顾展”的隆重登场,一场跨越沪甬两地的艺术致敬,让这位20世纪中国画坛的转型代表人物,再次走进公众视野。

宁波美术馆1号厅的展墙上,应野平题写于《江上读书图》的“半船明月半船书”诗句,恰似他艺术生涯的生动注脚。月光洒满船舷,书卷摊开案头,自然清辉与人文墨香在宣纸上交融,既藏着中国传统“天人合一”的哲学思辨,更浓缩了他“师古不泥古,笔墨随时代”的艺术追求。

从宁海乡间的懵懂少年,到海派画坛的中坚力量,应野平用六十余载艺术耕耘,在中国画史上刻下了“气清、骨雅、神秀”的独特印记,更用那方“宁海应野平”的落款,始终牵引着与故土的精神纽带。

乡根孕墨韵:

从宁海到上海的初心启航

应野平出生于1910年的宁海,父亲是晚清秀才,曾任宁海县教育会长,这样的家学渊源,让他自幼便与笔墨结下不解之缘。11岁那年,改变他一生的“艺术启蒙”悄然降临——同乡前辈、已在画坛崭露头角的潘天寿到访家中,见案头有两张宣纸,便即兴挥毫绘就山水、花鸟各一幅。那灵动的笔触、鲜活的气韵,在少年应野平的心中种下了艺术的种子,也开启了两位宁海籍大师跨越半生的文脉传承。

1925年,16岁的应野平怀揣着这颗种子赴沪谋生,进入上海模范工厂电刻部当学徒,拜工艺书画匠严步云为师,学习在银盾上绘制图案。彼时的他,以“野萍”为笔名,恰似乱世中漂泊无依的浮萍。但这份漂泊从未消磨他的艺术热忱:小画片、香烟壳子、包装纸上的图案,都成了他临摹的“画谱”;工余时间,他常常流连于福州路的书画店与藏家府邸,如饥似渴地观摩名家真迹,默记笔法章法。好友回忆,“任何古画名画,只要经他法眼,事后都能几乎分毫不差地默画出来”。这种在艰难环境中练就的绝技,为他日后博采众长奠定了基础。

命运的转机在两年后到来。他转入富华礼品公司继续画银盾,同时有幸接触到丁云先收藏的任伯年、费晓楼等名家画稿,开始系统地勾描学习。20世纪30年代的上海画坛名家云集,为应野平提供了绝佳的成长土壤。1930年加入蜜蜂画社后,他得以与老画家们交流画艺,更常往返于吴湖帆家中鉴赏古画真迹。从“四王”(王时敏、王鉴、王翚、王原祁)的严谨法度到“元四家”(黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇)的笔墨神韵,从五代董源的江南意趣到北宋巨然的山水风骨,都被他纳入笔下细细揣摩。

1932年中国画会成立时,23岁的应野平已出任候补理事,创作的《趺坐理瑶琴图》在一众前辈中崭露头角。1942年,他在上海南京路大新公司举办首次个人画展,展出作品二百余幅,涵盖山水、人物等多个题材,其扎实的传统功底与灵动的笔墨意趣,赢得了市场与媒体的双重认可。1947年上海西藏路宁波同乡会画厅举办的第二次个展后,“应野萍”的名字已在海派画坛掷地有声。1950年,41岁的应野平正式将“野萍”改为“野平”,寓意“不做野草”,这一改名不仅是人生态度的宣言,更标志着他的艺术生涯进入全新阶段。

与故土的联结,始终是他笔墨中的暖流。即便在上海站稳脚跟,他与潘天寿的世交情谊也从未间断。当年潘天寿赴浙江美院(中国美院前身)任教,曾力邀应野平同行,他虽因上海美专的教职不便前往,却主动推荐陆俨少赴任,成就画坛一段佳话。而那份刻在骨子里的宁海基因,更让他日后的画作即便描绘黄山、泰山,笔墨中也难掩甬城山水的灵秀温润。

笔墨随时代:从书斋到山河的艺术革新

“中国画不能总是停留在‘林泉高致’的逸世情怀里,要让老百姓看得懂、有共鸣。”新中国成立后,应野平的艺术理念发生了深刻转变。他积极响应“艺术为人民服务”的号召,与陈秋草、沈之瑜、白蕉、张雪父等画家共同发起“新国画研究会”,致力于推动中国画的现代化转型。他与汪观清合作创作了《万水千山》八条屏和《坚壁清野》《过雪山》等反映时代主题的作品,将传统笔墨与时代精神完美契合。他彻底打破文人画“闭门造车”的创作模式,背起画夹走出书斋,钻进江苏、浙江的寻常山村、工厂车间、渔村码头,将田埂晨露、屋檐炊烟、水梯田浪都化作宣纸上的鲜活景致。

上世纪五六十年代,是应野平创作的高峰期之一,也是他画风转型的关键时期。为了描绘舟山群岛的渔业盛况,他从1958年起连续3年去舟山群岛体验生活,不畏风高浪急,坐着小船深入各个渔场写生。花鸟岛、黄龙岛、蚂蚁岛、嵊山岛、金塘岛……都留下了他的足迹。渔民的黝黑面庞、归港的满仓渔获、晨曦中起航的千帆,都成为他笔下最生动的素材。1960年,凝聚着三年心血的《千帆迎晓日 大海响渔歌》问世,画面中千余艘帆船在晨光中舒展,既展现了大海的壮阔,又传递出渔民劳作的诗意。他没有把传统的中国画符号化,而是吸收借鉴了西洋画法,这幅作品后来入选全国美术展览并被上海美术馆收藏。

这一时期,他的足迹遍布祖国山河:在新安江水力发电站的建设工地,他用雄浑的笔墨记录机器轰鸣的场景,创作《建设中的新安江水力发电站》;在富春江畔,他捕捉春江花月夜的静谧之美;在井冈山,他怀着崇敬之情描绘红色圣地——应野平的二弟朱学勉(原名应瑞贤)、四弟均为革命牺牲,这份红色情怀让他的此类作品格外饱含深情。他创作的《旭日东升》《泰山纪游》《黄山之晨》等三十余幅作品,先后由上海、江苏、浙江、安徽等地出版社作为年画出版,更印成千万张走进寻常百姓家,真正践行了“艺术为人民”的理念。

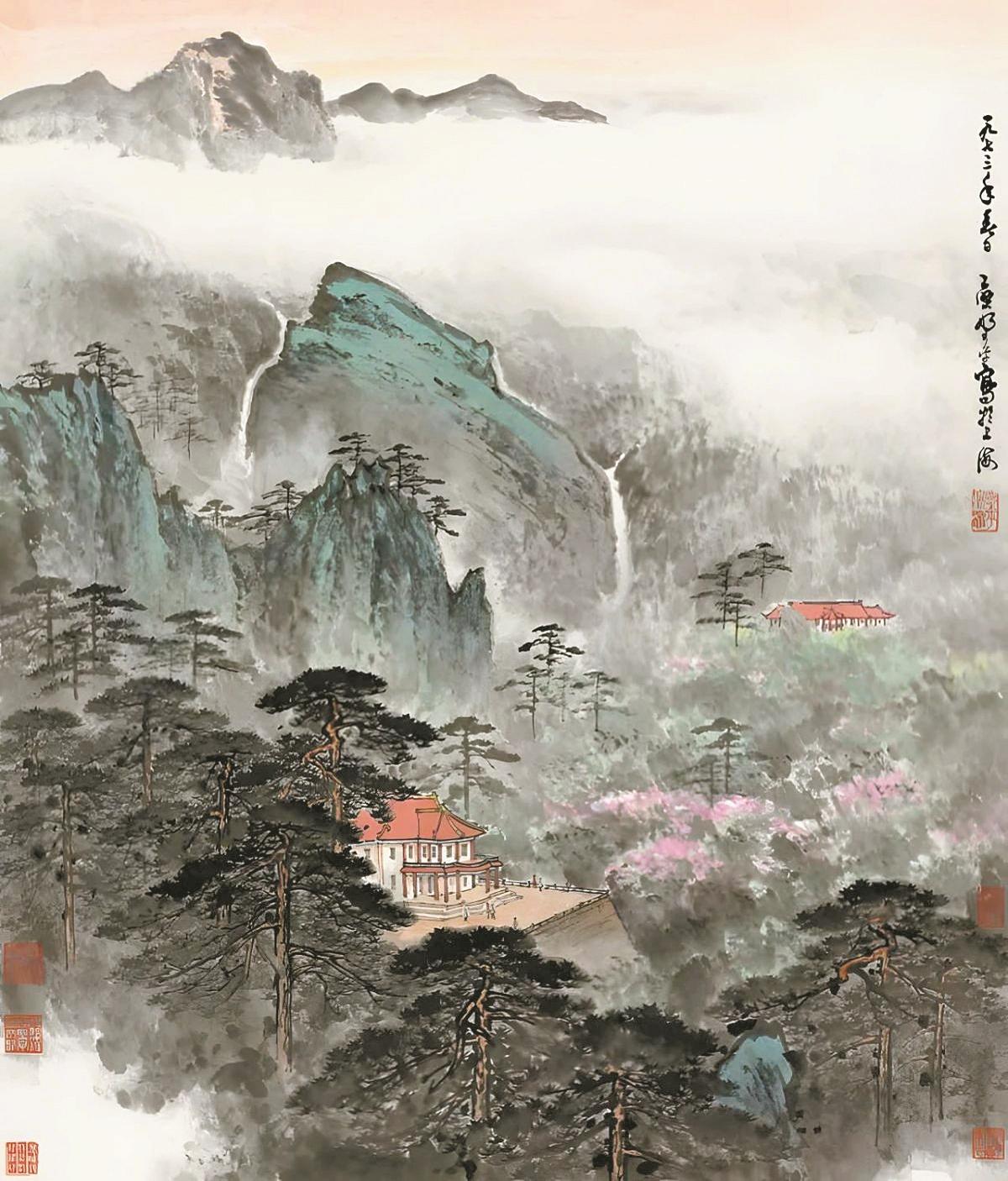

与李可染专注名胜、傅抱石擅长宏图不同,应野平的视角始终聚焦平凡景致,却用细腻笔触赋予其动人力量。艺术史学者徐建融曾精准评价:“任伯年、吴昌硕完成了人物、花鸟画的现代转轨,而应野平则让山水画真正走出‘象牙塔’。”这种转型不仅体现在题材上,更贯穿于笔墨技法的大胆创新。在色彩运用上,他打破了传统青绿山水要么粉气重、要么厚涂发闷的局限,独创“石青蘸花青”的用色绝技——笔头先饱蘸石青,轻扫花青,笔尖再补点花青,落纸时青蓝交融,既亮堂又沉稳,宛如将山间晨光与暮色糅合为一体。学者评价这手绝技,分量堪比任伯年、吴昌硕在花鸟用色上的突破。

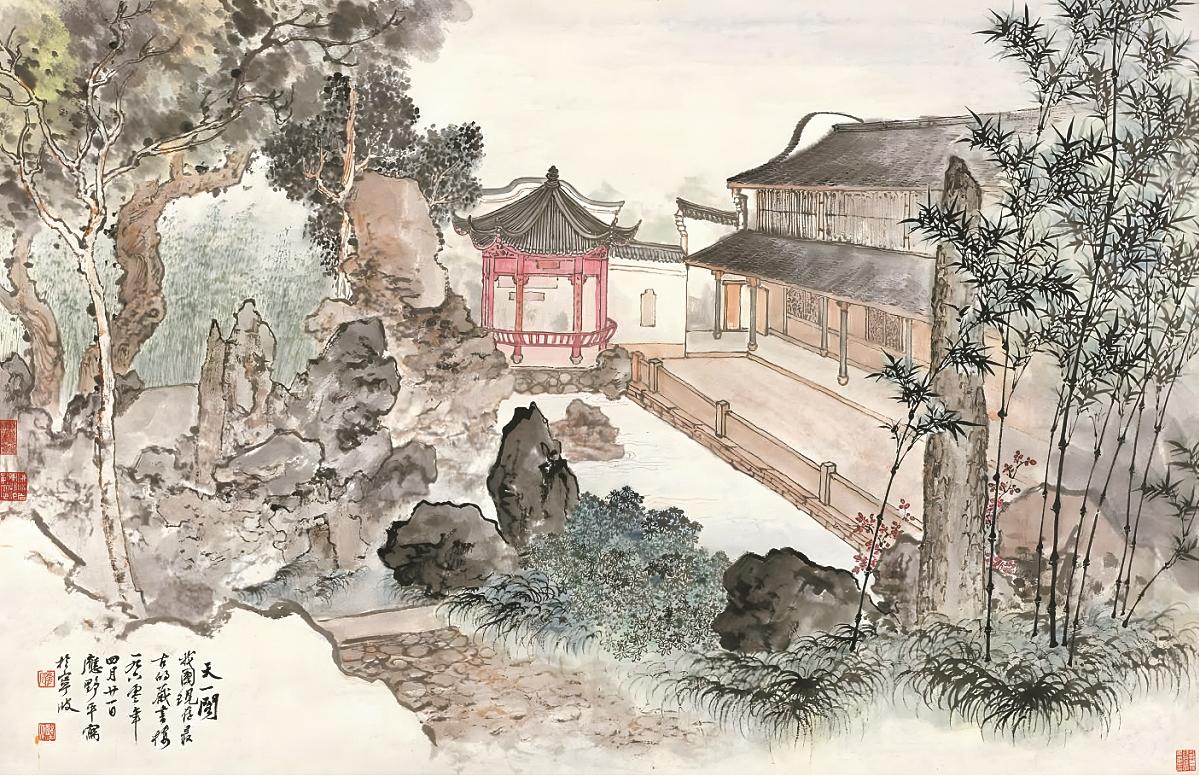

而家乡宁波,始终是他创作的灵感富矿。在宁波美术馆的展览现场,天一阁、天童寺、四明山等相关作品格外引人驻足——天一阁的黛瓦在淡彩中透着书香,天童寺的古刹隐于层林烟岚,四明山的层峦顺着笔势起伏。1960年创作的《宁波天一阁》堪称点睛之作,细腻笔触勾勒的飞檐斗拱间,既有对古建筑的敬畏,更藏着对家乡文化地标的自豪。1979年,他更专程返乡写生,走遍宁海的山山水水,那方“宁海应野平”的落款,成为作品中最温暖的印记。

衰年开新境:艺术巅峰与君子之风

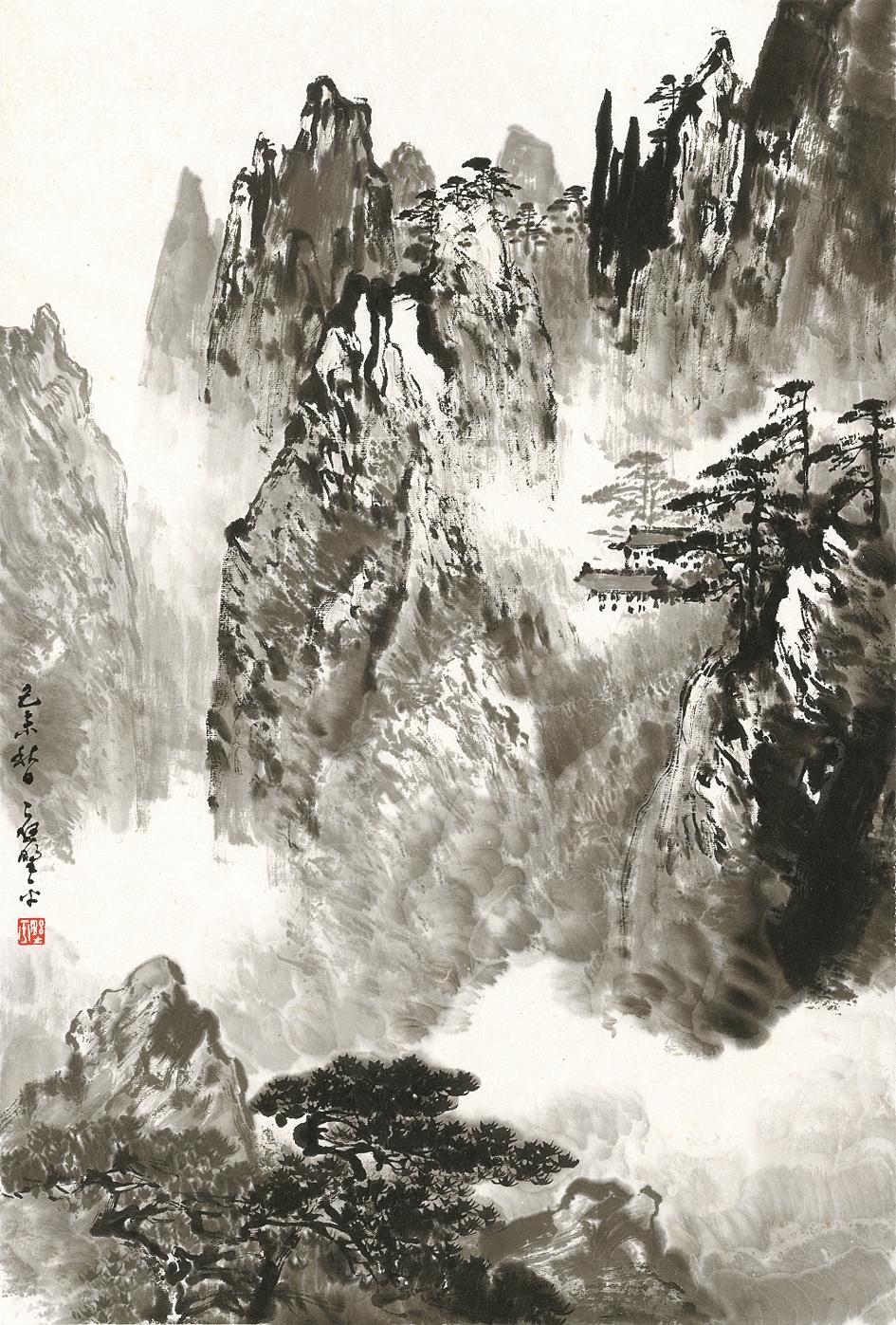

“四上黄山觉画难,峰峦无定白云寒。何时领略天心意,造化神奇到笔端。”晚年的应野平在画作中题下的这句诗,道出了他对艺术的永恒追求。他一生都在登攀,将云烟变幻、神奇莫测的大千世界驱入笔底,既不被古人束缚,也不被自然束缚,化自然美为艺术美。上世纪七八十年代,应野平进入“衰年变法”的辉煌时期,受陆俨少用笔、唐云点苔启发,他从“重色彩”转向“重墨韵”,在米芾“云山”之外,开辟出一片新的艺术天地。

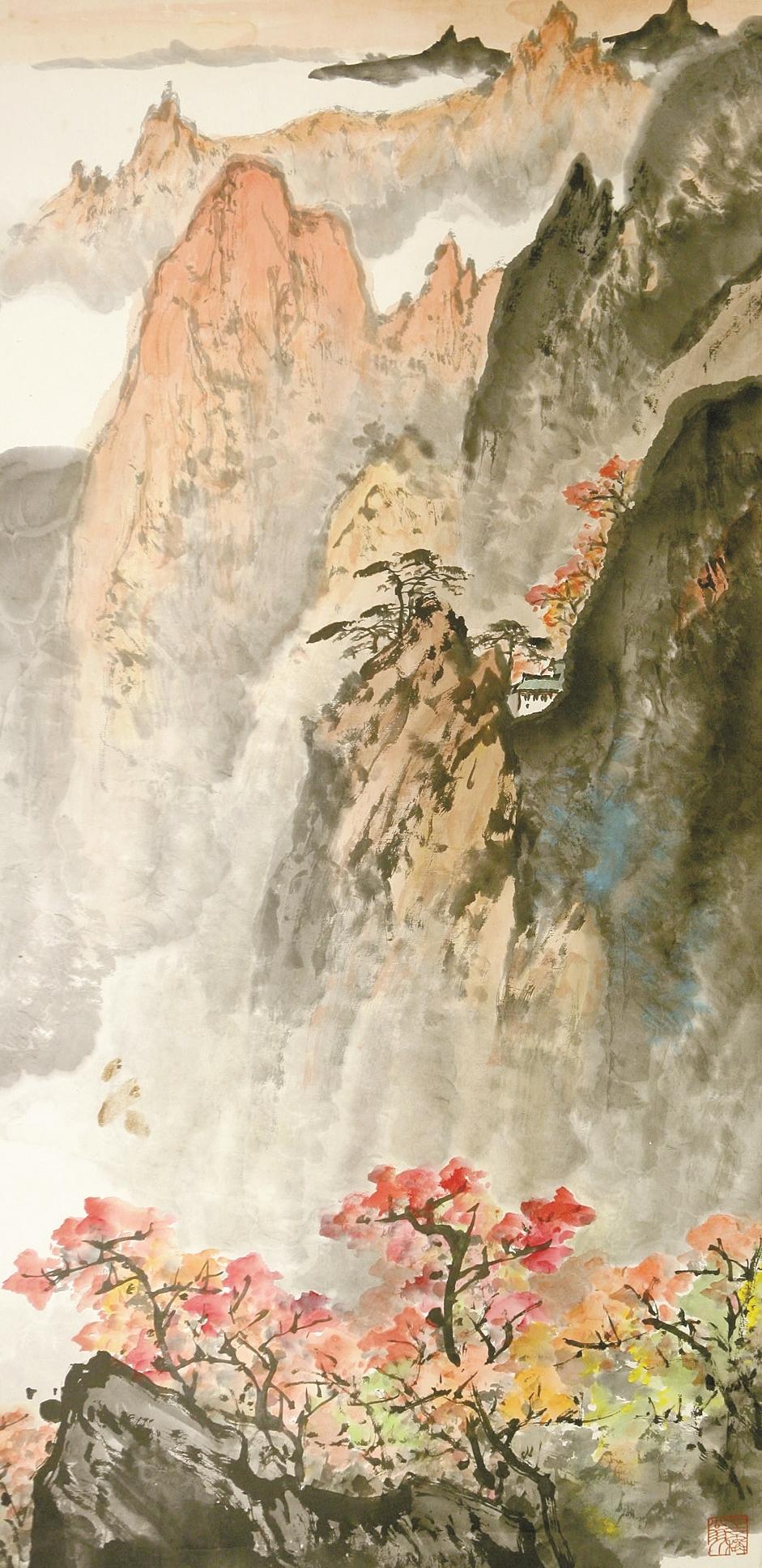

黄山是应野平晚年创作的核心题材,1977年他四上黄山,与林风眠、陆俨少等名家合作,最终形成了独树一帜的黄山画风。为了捕捉黄山云海的变幻,他凌晨3点起床,披上棉大衣爬上山顶等待日出;为了记录山石的肌理,他直接用毛笔写生,一路走一路画,还专门设计、制作了画板。在《黄山云海图》中,他独创“灰墨梯度晕染术”,以不同浓度的灰墨叠染,模拟云雾流动的厚度与光影——近处云层如浪涛翻涌却无笔痕滞碍,远处云层以淡墨勾勒似水波澜,将黄山的灵秀缥缈表现得淋漓尽致。

朱屺瞻用“气清、骨雅、神秀”六个字精准概括了他此时的画风。与刘海粟黄山作品的狂放抽象、贺天健的工谨勾勒不同,应野平的黄山画水墨酣畅、娟秀灵动,既保留了传统笔墨的功力,又融入了现代构成意识。在《黄山奇峰》中,他以大笔饱蘸水墨从山脚排叠到山巅,再以焦墨点睛勾勒峰形,浓淡干湿间既有丘壑气势,又藏着墨韵趣味,将黄山的雄奇与灵秀完美融合。

1979年,70岁的应野平赴京为文化部中国画创作组作画30余幅,为人民大会堂创作《名山万寿,春日颐和》《黄山》《长城内外遍春光》巨幅作品,其笔墨功力与艺术境界得到全国画坛的认可。

1988年,他在中国美术馆举办个人画展,关山月为画展撰写前言:“应野平在山水画苑里已辛勤而卓著地耕耘了六十个春秋。他巧妙地将造化和传统糅在一起而形成了自成家法的清新画风,这一画风苍润浑厚与峻爽明快兼而有之;气韵生动且意蕴深邃,加之朴素之书法,隽永之诗章,堪称集三绝于纸楮,筑新殿于旧垒。”

艺术巅峰背后,是“谦谦君子”的人生底色。“草草劳生八十年,依稀一梦到华巅。丹青常抱千秋想,烟酒从无一日缘。”1989年的诗句,道尽他的执着与淡泊。他重情重义,朋友遍布各界——与朱屺瞻同游写生,是朱先生“梅花草堂”常客;贺天健、唐云常来家中聚饮,次日贺天健便有题字记趣;与评弹名家杨振雄结为“文艺之交”,彼此从艺术中汲取灵感,杨振雄曾说“看应先生作画,对我的弹词表演在说法、布局上大有帮助”,而应野平也坦言“听你的《长生殿》之脱靴、磨墨,可使画家更增画兴”。

他的谦和更体现在对后辈与书画爱好者的无私扶持。上世纪五六十年代,一位农民把自己画在毛边纸上的临摹作品寄到上海,辗转至应野平手中,应野平大为感动,从此与这位农民书画爱好者书信来往不断,毫无保留地指导他,并无私地从艺术上生活上帮助他。

1956年,上海中国画院筹建,应野平是首批画师,此后长期投身画院的创作、教学和研究工作。他历任新华艺专、上海美专教授,把“外师造化,中得心源”的创作理念传授给学生,培养出李巾棠、周逸范、张继仙、谢春林、罗步臻、张迪平等一批优秀艺术家。教学中,他以“严格、严厉、严密”要求学生,但从不鼓励学生尽学自己,而是很重视启发他们的绘画个性,一再强调:“似我者死,如果一味模仿我的艺术风格而不懂得创新,一定会进入死胡同,也一定会失败。”学生周逸范就曾感慨:“应先生因人施教,我们几个师兄弟画风各异,如果开一个联合画展,一定有意思,这个功劳应该是应先生的。”1990年巨匠辞世,但“人无我有,人有我新,人新我特,人特我精”的艺术宗旨,永远留在了画坛。

墨韵传甬城:跨越时代的艺术回响

今年沪甬两地的展览,让应野平的艺术再次引发广泛关注。在上海中国画院美术馆,百余幅作品中许多是首次公开展出,一些年轻观众看得尤其认真,也十分感动,“过去,只在画册上看过应野平先生的作品,此次看到那么多真迹,真让人开了眼”;而在宁波美术馆,《宁波天一阁》《江上读书图》前总有观众拍照留念,家乡人从笔墨中读懂了他深藏的桑梓情怀。

应野平的艺术价值,不仅在于技法的创新,更在于他为传统中国画开辟了现代路径。他以“师古—写生—创新”的清晰路径,证明了传统笔墨完全能够表现时代精神,为后世树立了典范。他的“青蓝合璧”用色、“灰墨梯度晕染术”,至今仍被山水画家借鉴;他“雅俗共赏”的创作理念,让中国画在当代依然具有强大的生命力。周韶华等当代画家受其启发,探索“水墨抽象性”,延续着他的创新精神。正如程十发先生所言,应野平的画作因“传统之流与造化之源的汇合而灿然日新”。

对于宁波而言,应野平是文化的骄傲,更是精神的纽带。他从宁海走出,将宁波的山水人文融入海派艺术,又通过一场场展览让海派精神反哺家乡。宁波市文联主席杨劲说:“应野平的‘半船明月半船书’,是艺术探索精神的写照,他的笔墨里有山水的呼吸,更有家国情怀。”在宁波美术馆建馆20周年与应野平诞辰115周年的双重纪念节点,这场展览不仅是致敬,更是传承——让家乡人铭记这位从宁海走出的巨匠,让年轻艺术家从他的笔墨中汲取创新力量。

站在应野平的《江上读书图》前,月光依旧温柔,书卷墨香不散。这位从宁海乡间走出的艺术家,用一生践行了“笔墨当随时代”的誓言,他的画作如同载着明月与书香的小船,在中国画史的长河中,始终散发着温润而坚定的光芒。正如他笔下的黄山云海,历经岁月沉淀,越发彰显出不朽的艺术魅力,也为宁波的文化记忆,留下了浓墨重彩的一笔。

(图片由上海藏真海派美术馆和宁波美术馆提供)