丹 虹

“泠泠七弦上,静听松风寒。”近年因习琴,在阅读时涉猎了古琴文化方面的书籍,得知虞和钦在抗战时期写过大量忧国忧民的叙事诗,擅长弹奏大曲《秋鸿》,他牵线唐琴“彩凤鸣岐”到北仑塔峙圃的因缘故事更是引人入胜。

以前在《镇海县志》上看过虞和钦的传略,着重关注的是那些人生之“最”:他译著的《化学周期律》为国内最早介绍化学元素周期的文章,他也是制订我国有机化合物系统名称的第一人。除了与钟观光等共创上海科学仪器馆,他还创办了我国最早的综合性自然科学刊物——《科学世界》,并任主笔,译著理化类文章。他撰写的《中国地质之构造》一文,为20世纪初研究中国地质构造重要论著。其实,虞和钦多才多艺,在诗文、琴艺上也颇有造诣。

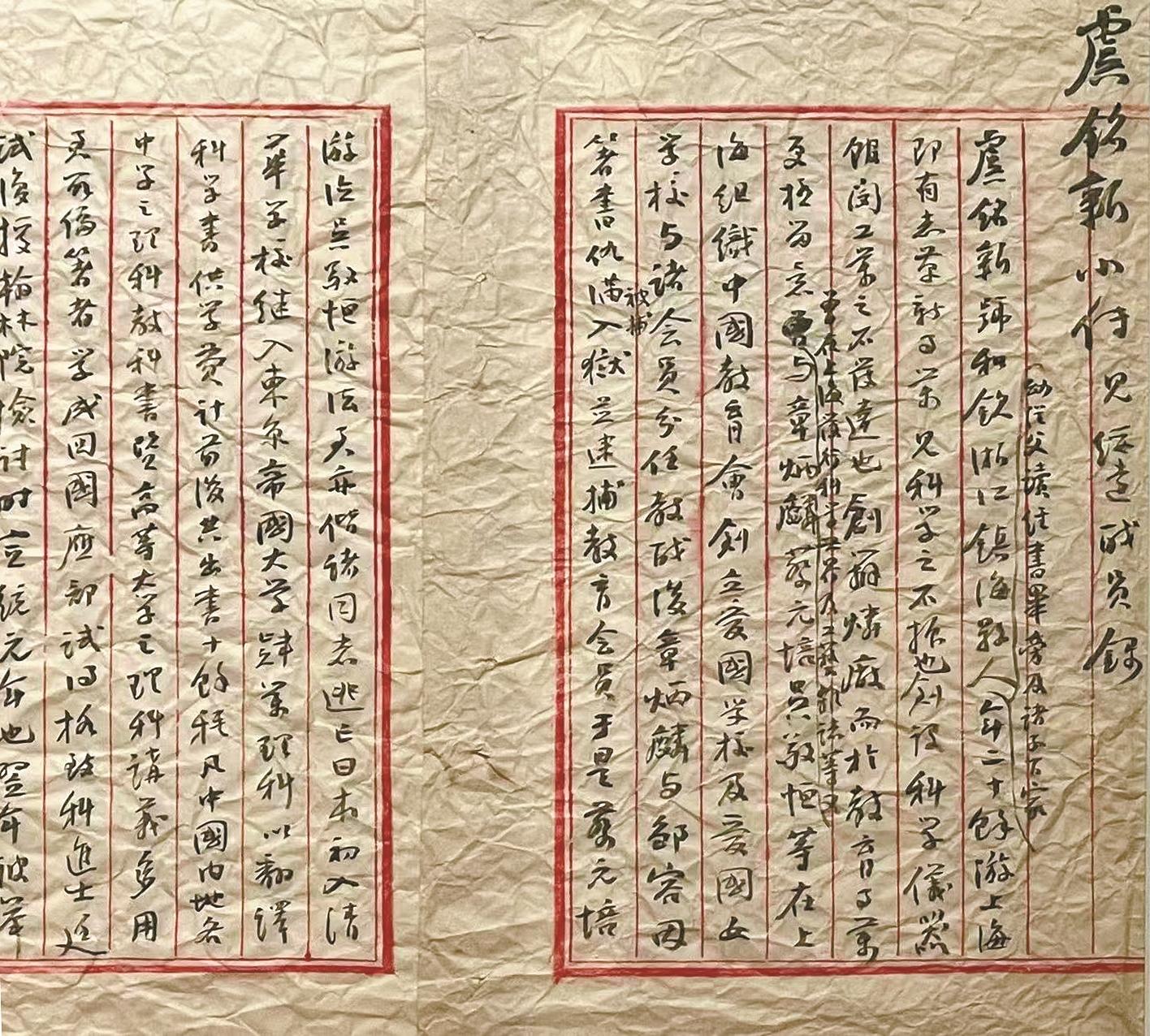

雁过留声,人过留名。当在琴书上看到虞和钦其人其事后,我相继寻访了北仑塔峙圃徐桴故居、中国港口博物馆、浙江省博物馆,面对《虞和钦小传》手稿,以及千年余音绕梁的古琴,昔日“目送归鸿,手挥五弦”的先生形象,便在眼前生动起来……

1

琴心剑胆留佳话

虞和钦(1879年-1944年),名铭新,字和钦,又字自勋。宁波镇海(今北仑区)人,14岁随父就读于灵山书院,20岁在家乡设塾课蒙。甲午战争后,他明白仅靠旧学不足以抵御外敌侵略,于是以革新学术自任,与钟观光等人在柴桥家中设立四明实业社,试制成黄磷,后又集资在上海浦东烂泥渡创办灵光造磷厂。他学日语、英语,创办理科传习所并亲自授课,其间还参加了由蔡元培、章太炎等发起的中国教育会,兼任爱国学社与爱国女校教员。后入读东京清华学校及东京帝国大学理科(化学科)。

1908年,毕业回国的虞和钦被授予格致科进士、翰林院检讨,调任学部图书局理科总编纂。1910年,举硕学通儒,充资政院候补议员。1912年,受教育部聘,历任讲师、主事、视学、编审员。虞和钦曾任山西教育厅厅长6年,后又为热河教育厅厅长。其时政局动荡,他却说“多办一日事,即为民多造一日褔”。虽处军阀混战年代,在关键时刻,虞和钦作为士人所展现出的琴心剑胆,在古琴史上留下了美谈。

1926年初,虞和钦前往热河担任教育厅厅长。不料才一个月,有两支军阀部队分别自南北兴兵前来夹攻。当时新任热河都统宋哲元因兵力不足,决定退兵。但大队人马转移怕走漏风声,于是心生一计,雇工数十人,将避暑山庄粉刷一新。

是日,为掩护大军撤退,虞和钦在山庄内大摆筵席,邀请承德士绅聚集一堂。就在觥筹交错之际,他欣然取琴端坐,从容而弹。大家素闻这位教育厅厅长琴艺出众,今日得以目睹风雅甚感难得。曲中无论重拨轻挑、吟猱拨剌,其刚柔相济之妙韵,使座中知音皆入迷。后来宾客也助兴高唱起北曲。就在这一幕好戏背后,大军悄然撤出,等到筵席散尽,部队已北上。

这则近代史上的古琴逸话,可与诸葛亮在城楼焚香操琴吓退司马懿大军相媲美,只不过“空城计”出自文学作品《三国演义》,而虞和钦抚琴掩护撤军却是真实事件,可见他义勇豪侠的一面。

他虽具文韬武略,但在动荡的时局中仍不免徘徊。他说:“孔子论治国,先富而后教,而富国莫如实业。”于是,1930年虞和钦南归上海,创办开成造酸公司。但创业谈何容易,在种种困折后,他推荐同乡方液仙代理。自己辞职后退隐于上海寓所,以庭作园,种花植木,并题其室云:小楼一角,烧饼一盂,老境别开新活计;佳句盈囊,奇书盈簏,归巢重认旧因缘。

那时,他已年过半百,自号“五隐先生”,即隐于书画诗琴舞五艺。虞和钦曾在著述之余,开办国际舞学社,在寓所教授书诗琴艺。

虽说退隐,但风声雨声,声声入耳。“八一三事变”爆发后,虞和钦虽在上海深居简出,但他每天根据上海战事情形作诗,有诗稿集《沪战杂诗附战后诗》留存,堪称诗史。其中一首写道:“卫国未曾学执戈,书生病老计无何;寒窗忍搁江郎笔,渴待他年作凯歌!”表达了书生报国无门之遗憾。

1940年7月17日,当获悉家乡镇海被日军攻陷,他作诗《闻镇海陷口占》:“惊闻蛟水失韬钤,正值南天暑郁炎。双泪涔涔和汗下,顿令身世入酸咸。”

虞和钦的诗文,既有中国士大夫的儒雅,又彰显了近代知识分子对家国命运的关怀。时人因他擅长诗,称其为“宁波的杜工部”。著有《和钦全集》18种,其《诗文集》《性理说》《文辞我见》《琴镜释疑》《诗板臆论》《徐虞于喁集》《诗稿待删》等已刊行,尚存未刊遗稿盈箧。

2

亦师亦友见情谊

杨宗稷,字时百,自号“九嶷山人”,湖南永州宁远人。他师从黄勉之学习古琴三年后,自成一家,系中国古琴“九嶷派”创始人,著有“琴学丛书”43卷,集琴论与乐谱于一体,对指导后人学琴及发展古琴音乐影响深远。古琴艺术大家查阜西曾评价:“三十年来,时百琴艺曾独步燕都,又复集成巨著,琴弟子满天下,琴坛已许为一代宗师。”可见杨宗稷在琴学上的成就与地位。

人生得遇良师,三生有幸。虞和钦中年开始学琴,先跟蜀派琴家顾卓群学了两年,自参加北京“岳云别业琴集”后,得杨宗稷教益更多。《秋鸿》是继《广陵散》后篇幅最长的琴曲之一,全曲36段,虞和钦用三个月时间跟杨师学完后,每晚便按谱自练。一年后,他弹奏《秋鸿》卓乎高古,在琴界颇得声名。虞和钦弹琴时间不长,却能达“至神至妙”境界,这与他深厚的传统文化功底及人生涵养有关。

在杨宗稷的众多弟子中,最为人们熟知的要算管平湖了,他那首被送上太空寻觅人类知音的琴曲《流水》,就是师从杨宗稷的。若论杨宗稷的至交,则非虞和钦莫属。1921年,虞和钦到北京拜访杨宗稷时,获赠其半数藏琴。而他对老师之事也尽心尽力,杨宗稷笔耕至人生最后一年,却为“琴学丛书”尚有数种未付梓而忧虑,虞和钦便与琴友、《申报》总经理史量才商量,共同筹资帮助“琴学丛书”43卷全部出版,替杨氏完成了最后的心愿。

作为弟子,虞和钦还在老师身陷困境时给予援助。1922年,杨宗稷因在琴界的声望,受聘到北京大学教授古琴。而当时西学东渐,国学式微,他受到西乐专家的质疑与讥讽。在山西任教育厅厅长的虞和钦,建议老师赴晋授琴,于是杨宗稷受聘到了太原。他在育才馆教古琴,虞和钦在教育厅署内设雅乐会,也聘请老师传授古琴。这期间,杨宗稷相继为学员们刊刻《琴镜补》《琴瑟合谱》,虞和钦还为《琴镜补》作序。

那时,杨宗稷常去虞和钦的“莳薰精舍”,彼此还喜欢斫琴。虞和钦不仅从老师处学弹琴,还学到制琴窍妙。在太原任上,他曾雇琴工两名,把搜集来的元明时期的屋梁进行剖制,亲自督工制琴数十张,并在挖斫内腔上颇多创新。杨、虞两君常把收藏的佳品和新斫之琴分享给学友们试弹。

琴事多情趣,尤其对文人雅士来说,在题写琴铭时常会有感而发。看杨宗稷的《藏琴录》,有一张命名叫“天贶”的琴,为孔子式,因其声音极妙,杨宗稷视如珍宝。他觉得这样的仙品,非人力能求,是上苍恩赐,于是请当时的文化名流常赞春书写籀文,虞和钦题写款识。

1931年,杨宗稷弥留之际,感叹道:“我本为琴而来,今书已刻成,琴有所归,可以去矣。”后来,其子杨葆元根据父亲的生前嘱托,除留“天贶”外,其余所藏二十余张琴都归虞和钦。

我想,杨宗稷将“天贶”留给儿子,不仅因为这张琴音质好,还因为上面有好友题刻,作为私家藏品无疑具有纪念意义。关于这批琴,另有相互转售之说,我觉得这已无关紧要,重要的是琴有好的归宿。

对于杨宗稷来说,琴有知音,人生得知己,夫复何求?

3

“彩凤鸣岐”成传奇

去年深秋的一天,我们来到北仑“塔峙圃”,想看看这个老早就听说过的藏琴之地。那是位于东岙的徐桴旧居,如今兼作票证博物馆。石拱大门,高砌的围墙,花园亭子,一幢两层小楼,系典型的中西结合建筑。竹林掩映下的一方石刻,上有简介:徐桴,字圣禅,自号北峙塔主人。同盟会会员……后主要从事金融等事业。

以他的财力,是有可能收购杨宗稷21件重器的。据说后来虞和钦经营书店亏损,这批古琴就转介给徐桴。徐桴著有《镇海塔峙圃藏琴录》,有文写道:“言念家山圃中书籍、所藏21张古琴,劫后视之,依然无恙。是琴也,为杨君时百旧物,虞君和钦,予琴友也,介以售于余,间有唐宋元明精品,爰购藏之于塔峙圃中。”

一心想退隐老家以琴书消忧的徐桴,最后去了台湾。1953年,当地农民将所剩14张古琴送到镇海文管会。徐桴后人经由镇海文管会,把收藏的这批古琴捐赠给了浙江省博物馆,唐琴“彩凤鸣岐”就是其中之一。

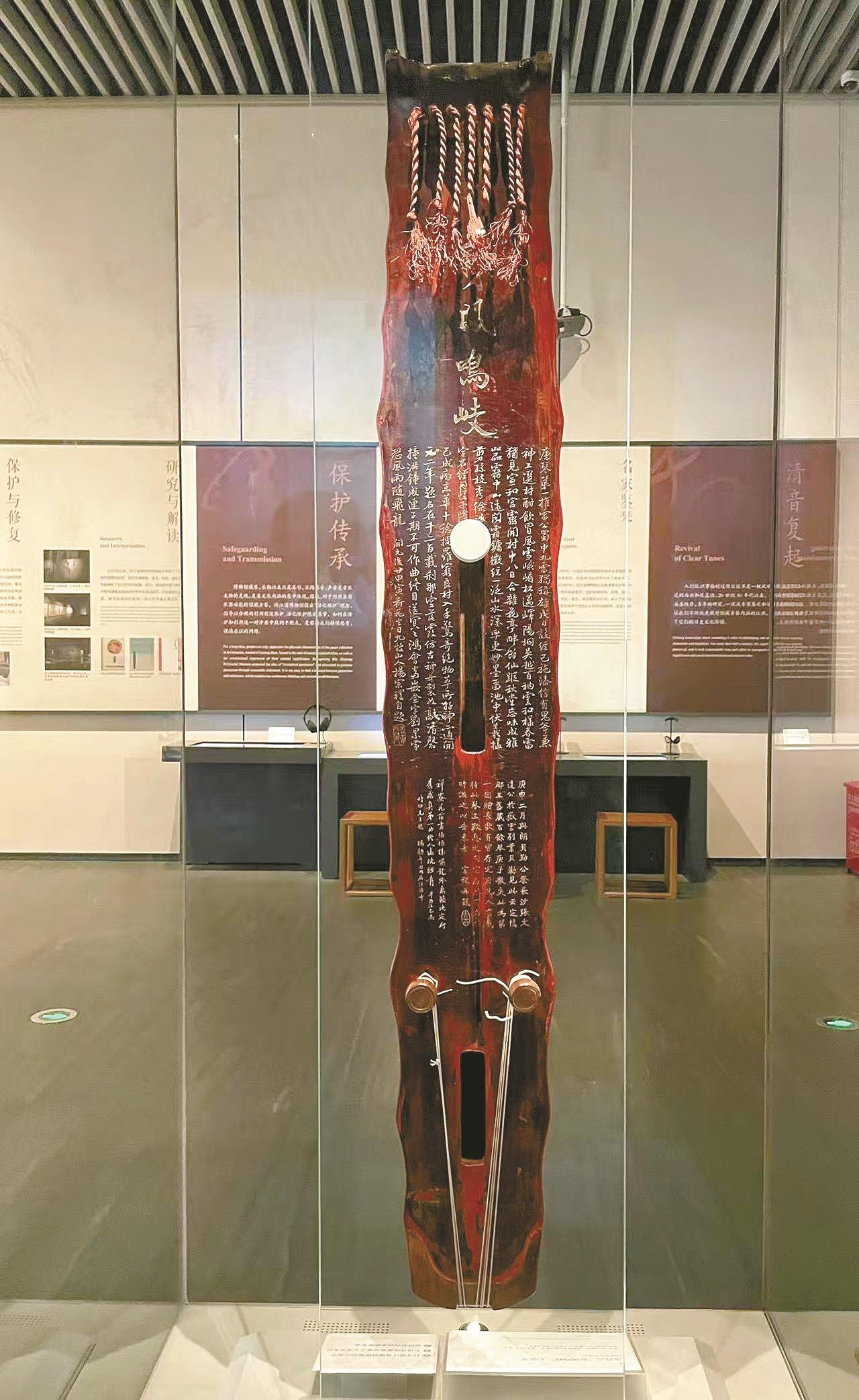

曾在央视《国家宝藏》节目中看到过“彩凤鸣岐”,印象虽深总不如亲眼所见。今夏在浙江省博物馆之江馆细观这张作为镇馆之宝的唐琴时,那被惊艳的感觉,就如杨宗稷题刻中所云,“开元二年题名在,千二百载刹那空”。

上方琴名“彩凤鸣岐”为原刻,杨宗稷认为是唐代徐浩的书法。琴名寓意吉祥,《国语·周语上》记载:“周之兴也,鸑鷟鸣于岐山。”鸑鷟,凤之别名。岐山,在今陕西省岐山县北,相传周古公亶父迁此而兴。

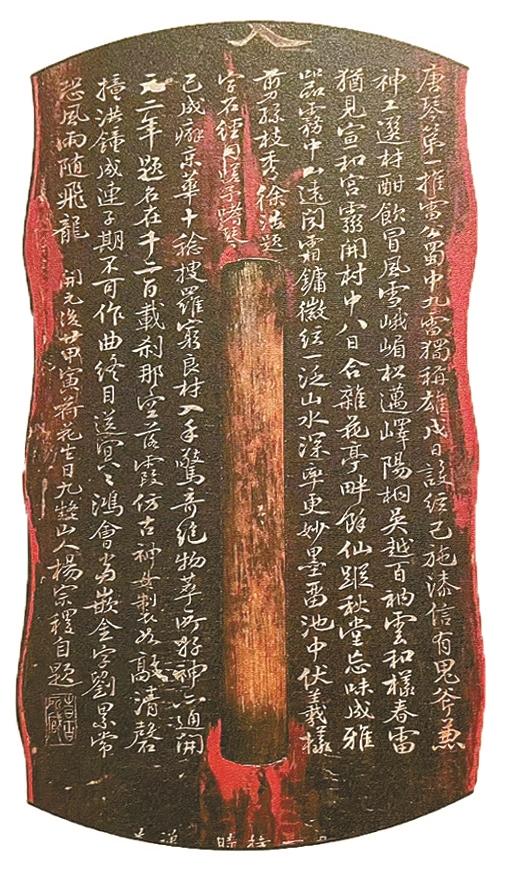

“落霞式。朱漆,极细碎冰裂纹。一二弦如洪钟,六七弦如金磬,四弦五徽以上如羯鼓。”翻阅杨宗稷“琴学丛书”之《藏琴录》,在所记录的53张琴中,写“彩凤鸣岐”的篇幅最长。此琴,他以重价得之,可谓凤毛麟角,声音绝佳,于是作长歌刻于古琴龙池两旁。

长歌开头即如雷贯耳:“唐琴第一推雷公,蜀中九雷独称雄。”他鉴赏此琴出自唐代斫琴名家雷威之手。四川雷氏世代造琴,共出了9位斫琴大家,分别是雷绍、雷震、雷霄、雷威、雷文、雷俨、雷珏、雷会、雷迅,被誉为“蜀中九雷”。北宋陈旸《乐书》记载,“唐明皇返蜀,诏雷俨待诏襄阳。”可见皇家对雷氏的重视。其中,雷威最负盛名,斫琴有鬼斧神工之技,选材特别讲究。据传,“雷威作琴,不必皆桐。大风雪中,独往峨眉酣饮,着蓑笠入深松中,听其松连延悠扬者伐之,斫以为琴,妙过于桐。”

历经千年,唐雷氏琴已不易得,唐雷威琴更不易得。杨宗稷思忖,此琴应是天家曾经的婚礼嫁妆,颁赏给皇亲国戚,后又落入民间。果然,龙池下方的小楷记录了“彩凤鸣岐”与旧琴主相遇的故事。后来朗贝勒也赠长歌并序,因字数太多,未能入琴,铭文只引用其长歌中“曾存定府先人言,我持此琴三叹息”之句。

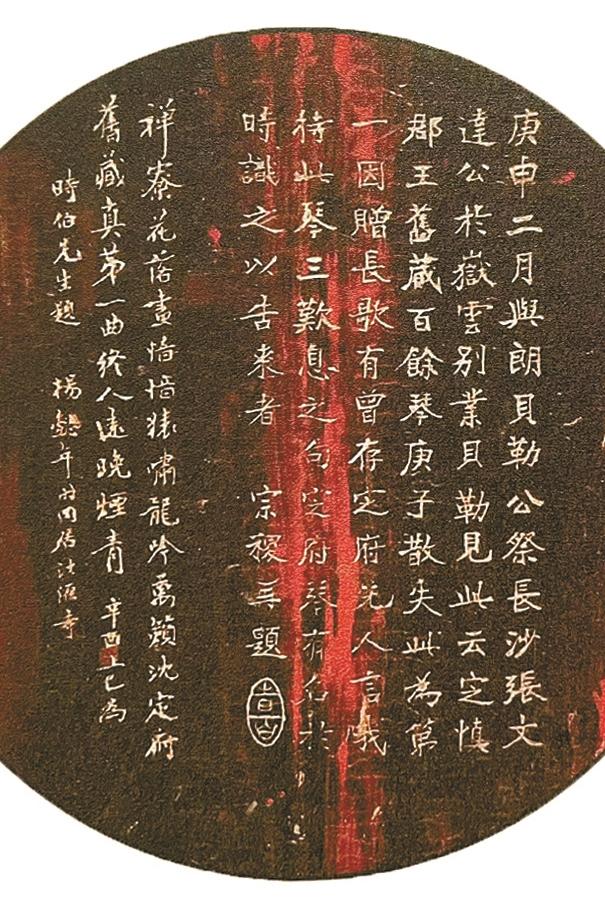

而在《藏琴录》中,关于“彩凤鸣岐” 的记载颇为详细。朗贝勒,即爱新觉罗·毓朗,定慎郡王溥煦次子。杨宗稷很早就与他有宴游往来之雅,尤其是每逢已故吏部尚书张百煕祭日,其生前旧交皆前往“岳云别业”纪念,史称“岳云别业琴集”,为当时三大琴集之一。

1920年2月,朗贝勒去祭张百煕时,忽听到琴曲《平沙落雁》,一看弹琴者是老朋友杨宗稷。朗贝勒与其叙旧时,讲起府中名琴流散,特别是“彩凤鸣岐”,说琴身刻有“大唐开元二年雷威制”,庚子之乱时,此琴并抄本《邻鹤斋琴谱》皆为人掠去。杨宗稷闻言一时惊住,说自己从一女子手中购得一琴,即雷威制。朗贝勒一眼便认出是府上失物,不禁感慨万分。受杨宗稷嘱书其事,于是亦成七古一章以纪实。

历史变迁,文物传承。“彩凤鸣岐”躲过战乱,千年流转,那清韵中带着金石般的琴音依然悠扬。我细看年代久远的断纹,细看落款下钤着的“时百所藏”白文篆书长方印,心想,如果杨宗稷此生是为琴而来,那么虞和钦就是让其珍宝“彩凤鸣岐”得以流芳百世的摆渡人。