陈燮君

陆游(1125年—1210年),字务观,号放翁,越州山阴(今浙江绍兴)人,是我国文学史上诸体兼擅的大文学家之一、南宋爱国诗人中最杰出的代表、满腔热血的爱国志士。在他为官、为文、为诗、为书、为人的漫漫86个春秋中,与山河共枕相伴,与家国紧密维系,他离世前仍不忘“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”。

“柳暗花明江南村,九百春秋一放翁。家国情怀诗万首,文脉绵延血脉承。陌上弓刀拥寓公,水边旌旆卷秋风。三更酒醒残灯在,卧听萧萧雨打蓬。”在纪念陆游诞辰900周年的日子里,我们追思作文,缅怀先贤。

诗海遨游横九州

要阐述“陆游的文化肖像”,首先要研究陆游的爱国诗人、爱国志士的夺目形象和动人魂魄。

陆游的“爱国燃情”根植于南宋“战和之争”的时代土壤,“诗海遨游”则得益于其“纵横九州”的丰富阅历,二者共同塑造了他独特的文化肖像。关于陆游的爱国主义的鲜明形象,浙江古籍出版社2016年6月版的《陆游全集校注》,在“前言”中分析得言简意赅:爱国主义精神,是陆游作品思想内容的核心。在南宋的历史条件下,爱国与否的鸿沟,区分在对北方女真贵族统治集团的南侵是坚持抵抗还是主张投降,对国土是主张统一还是听任分裂。陆游坚决站在抗金者一边,他的爱国主义思想,是扎根在现实斗争的土壤之中的。

从早期的《闻武均州报已复西京》到绝笔的《示儿》,从长篇大制《曾文清墓志铭》到短篇小札《跋李庄简公家书》,陆游的作品表现了一生不忘统一、反抗女真贵族压迫的战斗精神和乐观精神。

陆游的爱国主义时代肖像是在“诗海遨游横九州”中完成艺术肖像的凸显的。

陆游幼时随父亲从京师到寿春再取道返乡,看到战事对淮河沿岸及以北地区的严重影响,他后来写下“我生学步逢丧乱,家在中原厌奔窜。淮边夜闻贼马嘶,跳去不待鸡号旦。人怀一饼草间伏,往往经旬不炊爨……”

淳熙三年六月,陆游在成都写了《学射道中感事》,一句“车辙何因遍九州”,道出了陆游“诗海遨游横九州”的宽阔胸怀。“遍九州”“横九州”,笔者研究了《陆游全集校注》第1至20卷,发现有大量的诗可为佐证:

“早岁志远游,万里携孤剑”,《远游二十韵》写得比较概括,在远游中,一心报国,放飞爱国思想。《雨中泊赵屯有感》写到“鱼市人烟横惨淡,龙祠箫鼓闹黄昏”,《黄州》感叹“江声不尽英雄恨,天意无私草木秋”,《初入西州境述怀》袒露“吾闻古达人,雅志在山泽”,《初到荣州》描述“烟深绿桂临绝壑,霜落残濑鸣寒沙”,《广都江上作》直抒“好风吹我衣,春色已粲然”,《衢州道中作》中有佳句“驿门上马千峰雪,寺壁题诗一砚冰”,《弋阳道中遇大雪》中有豪迈诗句“起倾斗酒歌出塞,弹压胸中十万兵”……

陆游抵达南郑以后直接写汉中风土人情和历史文化的主要有《山南行》和《南郑马上作》,“会看金鼓从天下,却用关中作本根”“犹嫌未豁胸中气,目断南山天际横”,涉及麦垄桑树、蜿蜒大路、山间栈道、拜将坛、丞相祠、秋水、飞鸢等。在汉中前线大半年间,陆游写了不少豪情满怀的诗篇,流传下来的有30多首。陆游说,还有《山南杂诗》100多首,在过望云潭时堕水而失。后来陆游又写有回忆汉中抗金生活的诗词多首。确切地说,陆游的文化肖像是时代肖像与艺术肖像的完美结合、综合体现。风格豪放、意境雄迈、忠义奋发、情感深沉成了陆游爱国诗词的主要特征。

书留屐痕浩然气

陆游的文化肖像首先是他的爱国诗人、爱国志士的夺目形象和动人魂魄塑造的,但“书留屐痕浩然气”既是抖擞胸中爱国豪情必然的“笔下屐痕”,又是他的文化肖像的有机组成。

吟咏诗词和书法艺术伴随陆游一生。他临帖、刻帖、为帖题跋、进行书法创作、抄录诗稿、与友朋信札往来,还留下书砚诗稿《草书歌》《砚湖并引》等。陆游的文化肖像,正是在其爱国之豪情与书法之浩气的交融中,得以完整地展现与升华。

隆兴二年(1164年)陆游至镇江任通判。风雨交加的一个冬日,陆游和友人张玉仲、韩元吉等人一起,至焦山拜谒陶弘景,观摩学习《瘗鹤铭》。他们一边探究陶弘景书法,一边联想“望风樯战,舰石烟霭”,烽火未熄,战事不断,愁绪顿起,借酒浇愁。

焦山观碑雅集给陆游留下了深刻印象,第二年,由陆游楷书游记,圜禅师刻石,将此事记录了下来:“……隆兴甲申闰月廿九日,踏雪观《瘗鹤铭》,置酒上方,烽火未息。望风樯战舰石烟霭间,慨然尽醉。薄晚泛舟,自甘露寺以归。明年二月壬午,圜禅师刻之石,务观书。”此铭法度出于颜真卿,中锋用笔,圆劲敦厚,刻入山石,稳健端庄。在同一年书写的《定林题名》,书风出自唐人,古风习习,颇得自然之清气,养育诗书之风雅。

后人对陆游“诗境”两字摩崖楷书,评价甚高。此摩崖楷书的上石时间为嘉定七年(1214年),此时,陆游已去世四年。“诗境”两个大字的左右和下方满刻题跋,为方信孺(1177年—1222年)所书,楷行书为左右,行草书居下方。陆游没有在广西为官,“诗境”刻于桂林龙隐岩风洞,应是他与方信孺有联系。方信孺系福建莆田人,为南宋著名爱国大臣,曾三次代表南宋朝廷出使金国,竭尽辩才,不顾安危。陆游诗名满天下,借方信孺书助,题“诗境”于龙隐岩应是情理中事。“诗境”两字结构宽博,行笔圆融,气势生动,端庄老辣,笔墨间兼具楷书的法度与行书的笔意,与“诗境”所追求的自然天真之境完美契合。

2002年11月,由故宫博物院、辽宁省博物馆、上海博物馆联合举办的“晋唐宋元书画国宝展”在上海博物馆举行,共展出国宝级晋唐宋元书画作品72件。陆游的行书《自书诗卷》就是其中一件。此作书于嘉泰四年(1204年)一月三十日,陆游时年80岁,描写作者告退故里后对田园生活的感受。卷后有元郭天锡、俞庸、程郇,明陈琏、沈周等题跋。此卷元初在高秋泉家中,元末为镇江杨时中得到,后传其侄杨敏,明代中期为名画家沈周所得,清初经孙承泽、许安国递藏,后入清内府。著录于《庚子销夏记》《石渠宝笈》等书。

从书法论及陆游的文化肖像,有几个方面值得关注。一是趋于“尚意”。自晚唐五代始,书家已探索“尚意”,杨凝式可谓“率先”,“宋四家”之苏、黄、米也探“尚意”,“尚意”之书风盛于宋代。陆游自说行书取法于杨凝式,其实也用功于苏、黄,一般认为,杨凝式的书札,多见草意,结构瘦长,笔意连绵,章法疏朗;宋苏轼、黄庭坚的书札,结构趋扁,中侧互用,略见欹侧。二是陆游的草书与张旭维系紧密,他曾在《醉中作》写“清啸穿林鸾凤吟,草书落纸龙蛇走”。三是陆游书法有可贵的书卷气。陆游留有诗句:“我生学语即耽书,万卷纵横眼欲枯。莫道终身作鱼蠹,尔来书外有功夫。”后人翁方纲在《石洲诗话》、陈深在《陆放翁词稿跋》中对此有评论,认为是“一代之名迹”。随着对陆游的书法艺术的深入研究,他的文化肖像愈加清晰。

家国情怀血脉亲

陆游的文化肖像紧密维系家国情怀、故乡情结、江南村落、血脉传承。

家国情怀吟故乡,诗中岁月多江南。陆游在诗中强烈地反映了乡居意识和江南情。

一是“越文化”的深切浸润。如果说以后陆游身处来临的“汉中文化”增融了“汉中文化”要素的影响,那么,自幼浸润、相伴一生的“越文化”则奠定了他诗学精神的“文化气场”。越文化作为一种独特的文化形态,由生活在中国东部沿海的古代越族创造、发展而成,其典型代表是河姆渡文化。在历史的进程中,越文化融入了北方孔孟的人伦理性文化、老子哲学和庄子反映心灵自由、摆脱束缚的精神文化,与中原儒家文化趋于一体。陆氏家族在发展传承中养育的陆佃(陆游的爷爷)的“勤奋包容”、陆轸(陆佃的爷爷)的“耿直雄健”和陆宰(陆游之父)的“激越执着”,都对陆游产生了巨大影响。他曾说到自己青年时代已有一种雄健激越的志向:“上马击狂胡,下马草军书。二十抱此志,五十犹癯儒。”

二是“故乡情怀”的魂牵梦萦。“故乡情怀”是“孤村寂寂潮生浦,小院昏昏雨送梅”的孤寂闲适,也是“富贵功名不拟论,且浮舴艋寄烟村”“晨舂夜绩吾家旧,正要遗风付子孙”的功名不论、传承遗风,是“雪鬓坐深知敬老,瓦盆酌满不羞贫”的敬老成风、不羞贫困等。

三是“江南气象”的时时感召。陆游吟故乡,诗句见江南,满目江南视觉,身临江南气象。《稽山行》尽显江南,春雨桑绿,秋风稻香,村村蟹椴,处处鱼梁……对江南风物的细腻描绘,不仅是自然风光,更是其深深眷恋的、充满生机与秩序的文明图景,是他愿以生命守护的“家国”的具体化身。

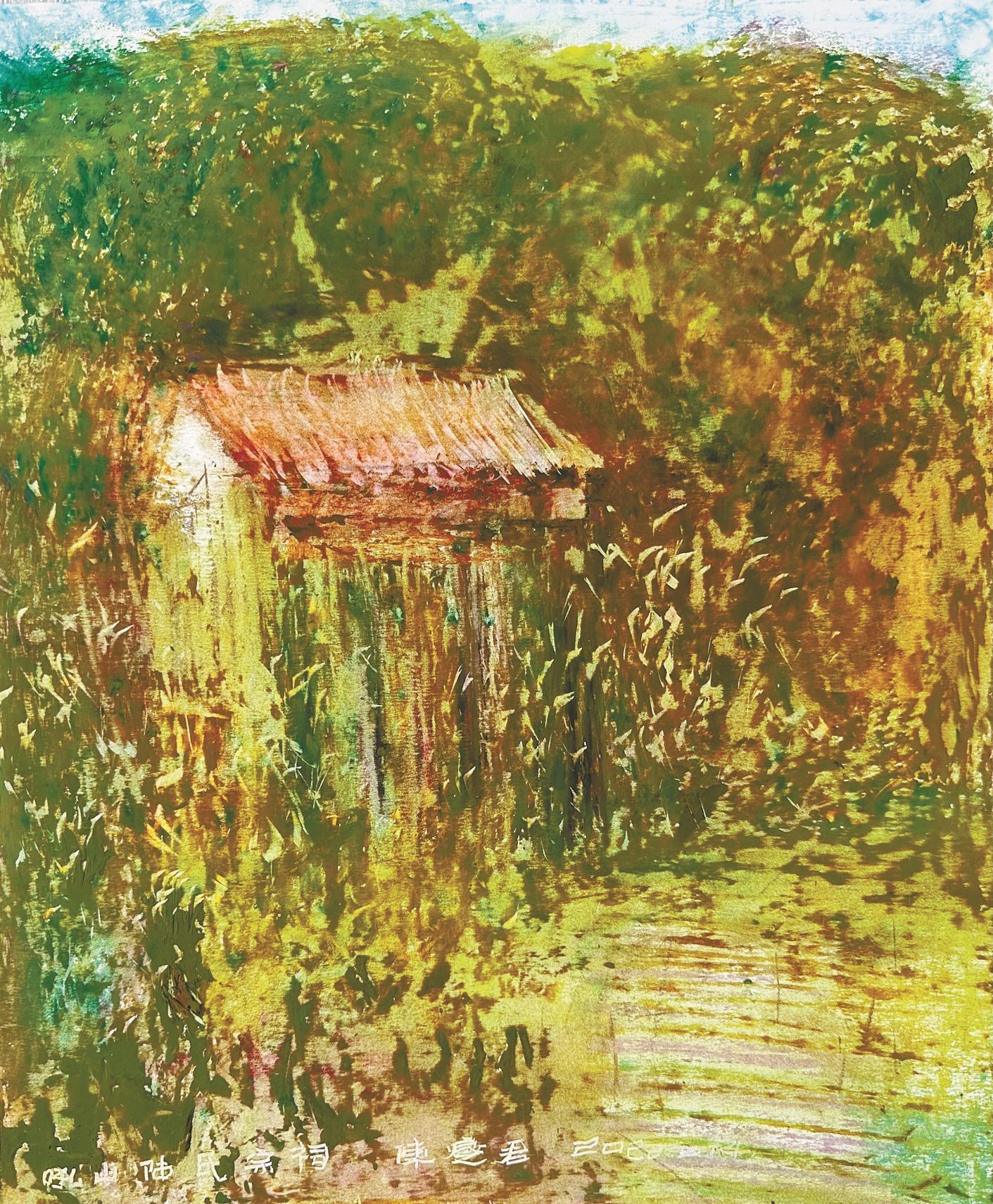

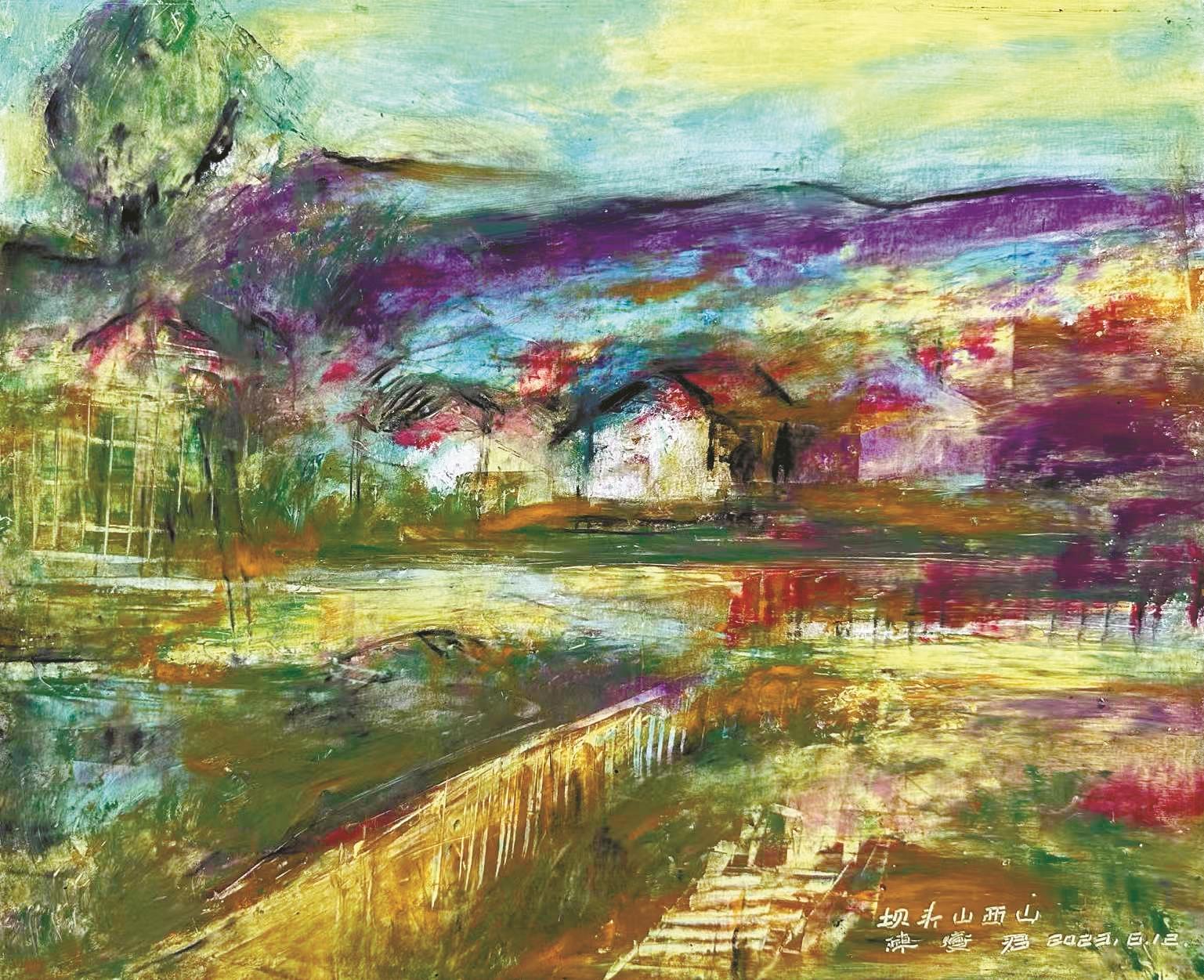

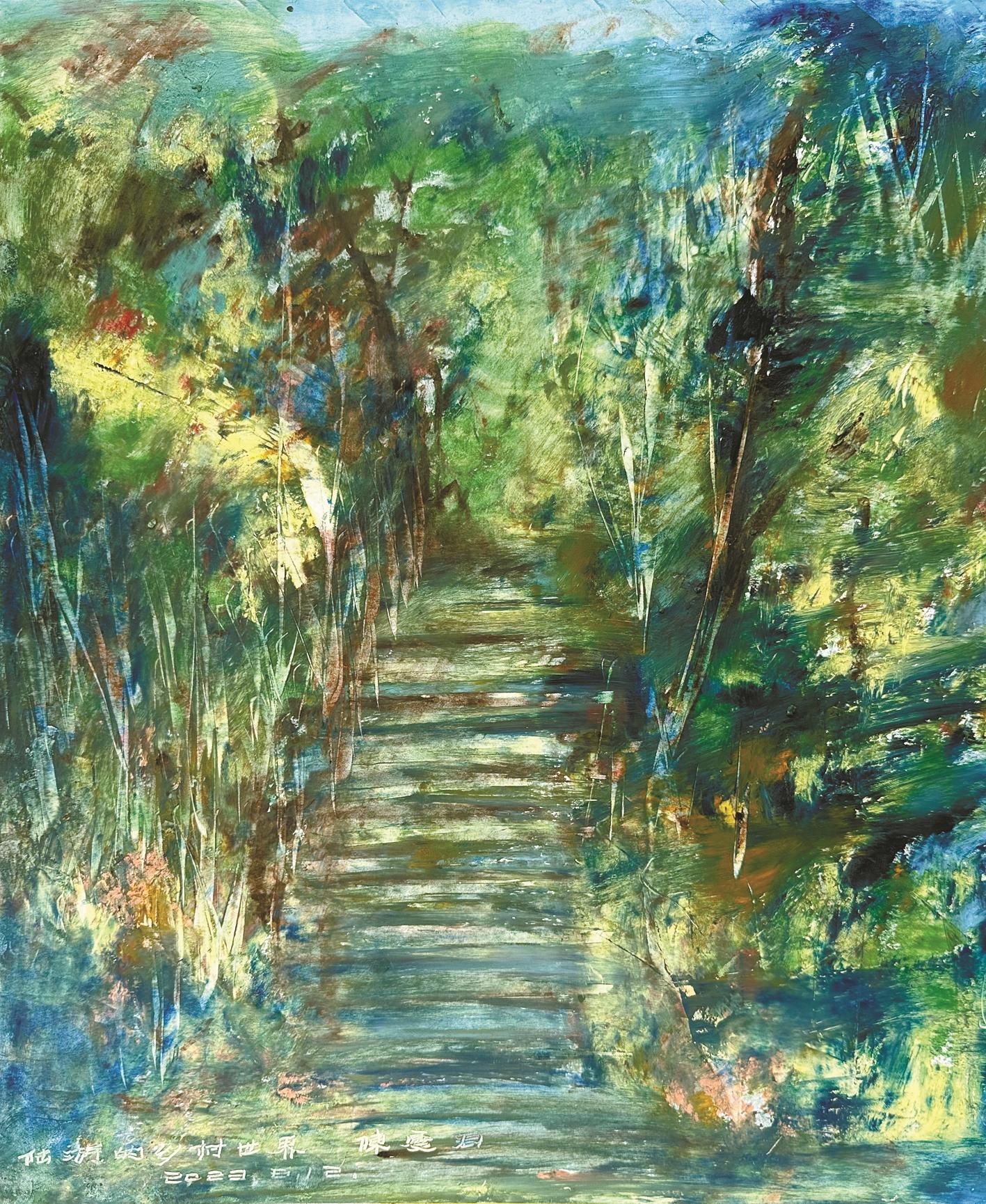

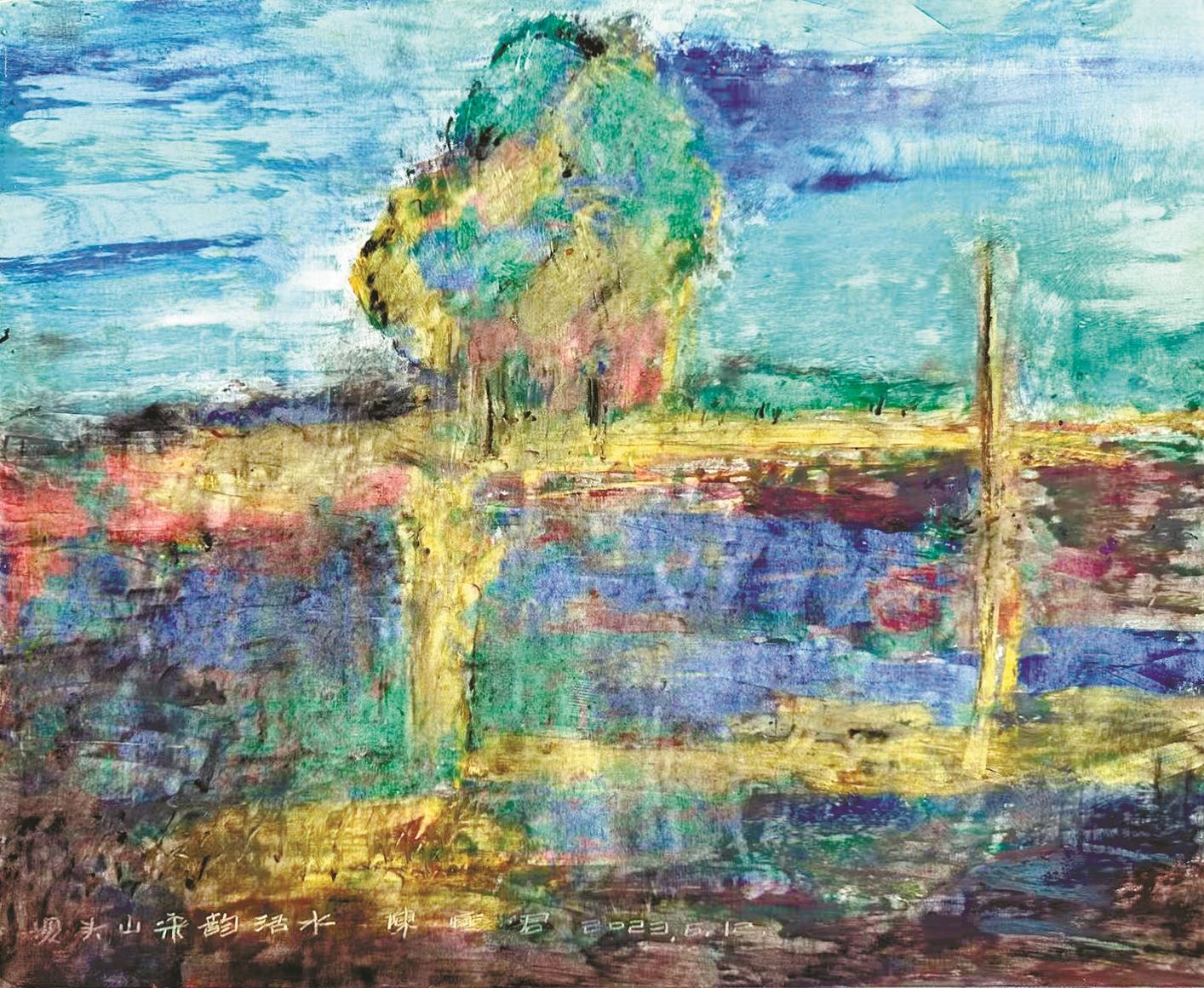

近年来,笔者多次来到绍兴坝头村陆游故里调研访问、写生留真,细品《游山西村》的江南风情:“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。山重水复疑无路,柳暗花明又一村。箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。”陆游寻觅的是“箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存”的“江南古风”,而“江南之景”是他笔下的“闲看村童戏晚晴”“辛夷先开半委地,海棠独立方倾城”。

在陆游诗词中,家国情怀与血脉亲情交融。这种血脉亲情包含谆谆教导、恳切告诫。一是“梦里功名莫自期”,二是“愿儿力耕足衣食”,三是“子孙世作稽山农”,四是“莫为悲伤损太和”,五是“知我它年自有人”,六是“吾儿虽戆素业存”,七是“拾遗供奉各家风”,八是“已将生死付乾坤”,九是“肉食吾所鄙”,十是“字字微言要力行”……先辈谆谆教诲,后代铭记传承。

笔者的母亲陆菊舲是陆游的后代。20世纪40年代父母亲从宁波到了上海,50年代初,母亲又带着我们兄弟姊妹常常回到宁波月湖边的外婆家。

“乡音乡愁”伴随着母亲这本大书的根和魂。母亲从小即以陆游的诗句及其爱国情怀、民生关注、豪放诗风和情感倾吐激励后辈。她喜爱陆游的《关山月》《书愤》《示儿》等诗,常吟“烟蓑雪笠家风在,送老湖边一钓矶”“家住东吴近帝乡,平生豪举少年场”,倾情于诗词,关注于家风。小时候,她让我们抄写最多的是陆游《游山西村》诗句:“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,诗句绚丽灵动、开朗明快、深含哲理,后来也成为我们的人生引领。她还熟诵陆游的《梅花绝句》:“闻道梅花坼晓风,雪堆遍满四山中。何方可化身千亿,一树梅前一放翁。”她循循善诱,说做人要像梅花一样不畏寒冽,笑迎晨风,纷繁如雪,遍开山峦。

母亲的爷爷陆卓人当年曾出任宁波商会会长。前几年,我在宁波帮博物馆的展览陈列中见到了这位前辈的大名。回沪后,我急切地询问她,想了解更多的历史讯息。母亲笑得很自信,却只是平静地说:“我的爷爷一直以执着、诚信、勤勉、宽厚、念旧、坚韧作为家风倡导,以此律己,要求家人。”

妈妈的心中一直有“书房文化”。郎官巷是陈家的老宅,从那里走出了许多科学家、社会科学家、文化人、革命老同志。在郎官巷,妈妈带着我们逗留时间最多的肯定是书房。时间长了,老宅的印象渐渐模糊,书房却变得越来越清晰:成排的书柜,大量的旧版书和古籍,凝聚着旧时岁月,回响着先贤吟诵。在老屋的书房,我会情不自禁地寻找像天一阁“宝书楼”般的匾额,会试图发现前辈“藏书之富,甲于天下”的追梦,会感叹文脉传承的曲折与艰辛,会鼓起研究书房文化、重振书房实践的文化热情。

“书房小中见大:书香之家,侬家便是仙家”,这是母亲在97个春秋的生命长河中悟出的真谛。父母从20世纪40年代来到上海后,半个多世纪一直住在圆明园路。这里是19世纪至20世纪初上海商贸的中心地带,也是当时国际文化、艺术交流的通道与载体。

妈妈决心在这里营建心中的“书房”,尤其是养育比书房更重要的“书卷气”。她熟悉《红楼梦》《西厢记》《牡丹亭》《长生殿》,对于经典小说、戏曲娓娓道来、引人入胜。20世纪五六十年代,家中没有电扇,更无空调,夏天晚饭后即铺开大草席,大家有序平躺、舒展四肢,听着妈妈的故事幸福地入睡。母亲肚子里古话多,话语间经常灵活应用,还写得一手好毛笔字,近九十岁还能站立悬腕写书法长卷。

在父母亲的表率作用下,大家庭的学习氛围一直很浓。“拆掉被柜做书柜”“腾出衣橱当书橱”“让出半床堆宣纸”“走到城隍庙买镇纸”……妈妈在家庭“书房文化”的建设上,留给后辈很多催人泪下的故事,那些故事浸润着深深的母爱、眷眷的绵延文脉之心。

母亲经历的事情很多,有一组文化元素却始终萦绕,那就是“乡情、文脉、书房、书香”。故乡是根魂,“向东是大海”;从历史深处走来,延续着文脉传承;妈妈这本大书,维系着血脉和亲情,映照着浙东文化、江南文化。在母亲这本大书中,有陆游的文化肖像、家国情怀与血脉传承。(本文有删节)

(画作均为陈燮君作品)