见习记者 卢昕炎

记 者 林昱辰

通讯员 周 蕾

10月9日,是世界邮政日。我们慕名找到了一位95岁高龄的集邮达人,听他讲述集邮背后的岁月故事。

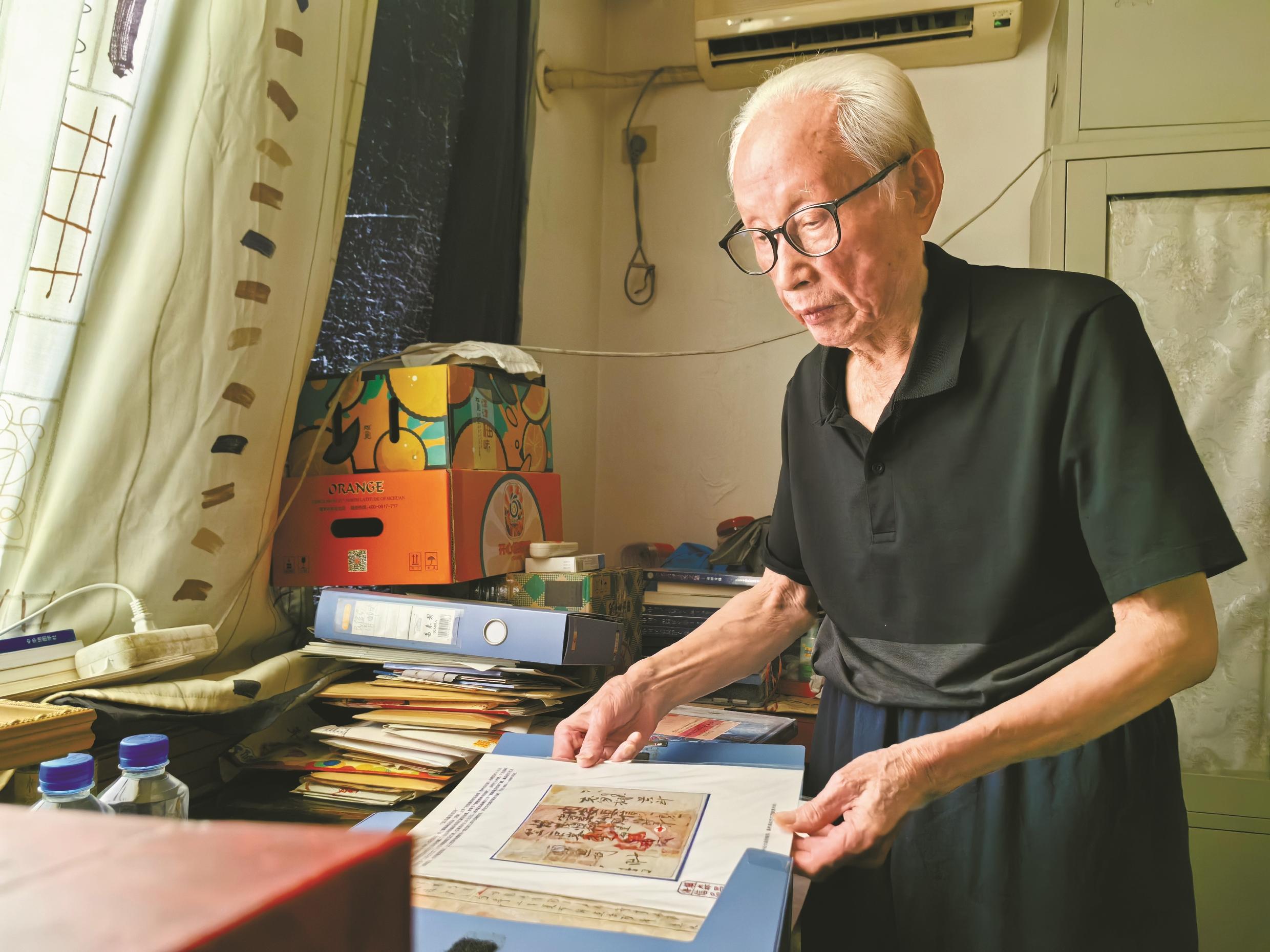

“这些书稿早就整理好了,真盼着有人能帮忙出版,让史料早点发挥作用。”在宁波一栋老宅里,郑挥抚摸着精心装订的书稿感慨。

踏入郑老的家,时光仿佛在满墙泛黄的邮品间放缓了脚步。整面书柜按年代分类码放着邮票、信件、邮戳、经账册,这些珍藏记录着这位九旬老人大半生的执着。

虽已高龄,郑老仍熟练操作电脑,用电子邮件与外界保持联系。他与集邮的缘分始于童年,在战火中一度中断,直到1989年受一位前辈启发,他开始深入研究民信局历史,从此全身心投入。他将大部分积蓄都用于收集信件、信封等一手史料,只为让尘封的历史重见天日。

抢救民间邮政记忆

“这些都是宝啊!”郑老小心翼翼地翻开一本褐黄色账册,纸页薄如蝉翼,边缘布满岁月痕迹。这些记录清代银钱往来的经账册,曾险些被当作引火纸,直到被郑挥发现,才被确认为解读清代邮政网络的“活化石”。

故事始于上世纪八十年代末。郑挥在古董商手中见到一枚珍贵的民信局实寄封。民信局作为清代民间邮政机构,能以灵活方式触及官方驿站无法到达之处,有效填补了邮政空白。

当时研究民信局者寥寥,古董商也不识其价值。郑挥顺藤摸瓜找到镇海的木匠卖家,只见一只积满灰尘的木箱里,杂乱堆叠着清代“竺师爷”留下的一整批民信局资料。木匠开出天价:“一张纸一百块。”在月工资不过数十元的年代,这无异于天文数字。

郑挥让木匠摊开所有纸片清点,“总共万把块钱,当时真是巨款”。他毅然筹款买下这箱“废纸”,在旁人不解的目光中如获至宝。

这批资料中最珍贵的是四件民信局账折,时间在1889年至1890年,比已知最早的经折早了20余年。它们详细记录了民信局递送信件、汇兑银款的时间地点及费用信息,为研究古代民信局经营提供了珍贵实物。

为“柴爿码子”正名

在研究账册时,郑老尤其专注其中奇特的“码子数字”,专门撰写《我国古代“算筹码子”的书法及其应用》予以论证。

“你看,一横代替壹;两横代替贰;‘乂’就是肆。”郑老指着账册符号耐心讲解。他在研究中发现,宁波方言中的“柴爿码子”实为全国商界广泛使用的记数符号,可惜鲜有详细记载。

经过考证,他认为这套数字系统从左至右书写,可能早于通用阿拉伯数字。“相比用汉字书写‘壹佰伍拾’,用算筹码子简单得多。这是中国人的智慧!”这份发现让他激动不已,决心著书梳理这批濒临失传的文化遗产。

船邮封里见历史

几封泛黄的家书,静静串联起国家命运与家族传承。郑老珍藏的三封船邮封,从宁波民信局寄出,远渡重洋送达东北营口北洋舰队“湄云号”。而该舰首任管带,正是宁波籍科学家屠呦呦的曾祖父屠宗年。

“当时上海集邮家朋友写信说这批信笺面世,”郑老回忆道,“他先说搞丢了,后来又找到。我赶紧请他寄来,答应收到就付款,这才保住珍贵史料。”

研究邮政史数十年,郑老始终秉持客观准则,坚持所有论断必须根植于一手实物。他发现的宁波天封塔“清道光通裕信寓碑”,用石头为民信局历史提供实证;他珍藏的“柜字日戳”实寄封,是1949年邮政运转的鲜活切片;四家信局同一天发出的竞争业务信封,则再现了当年民间通信业的繁荣。

如今,这位九旬老人仍日复一日伏案整理。他最大的心愿,就是在有限的余生里,为更多珍贵历史片段找到安放之处。