记者 周晓思

人物名片

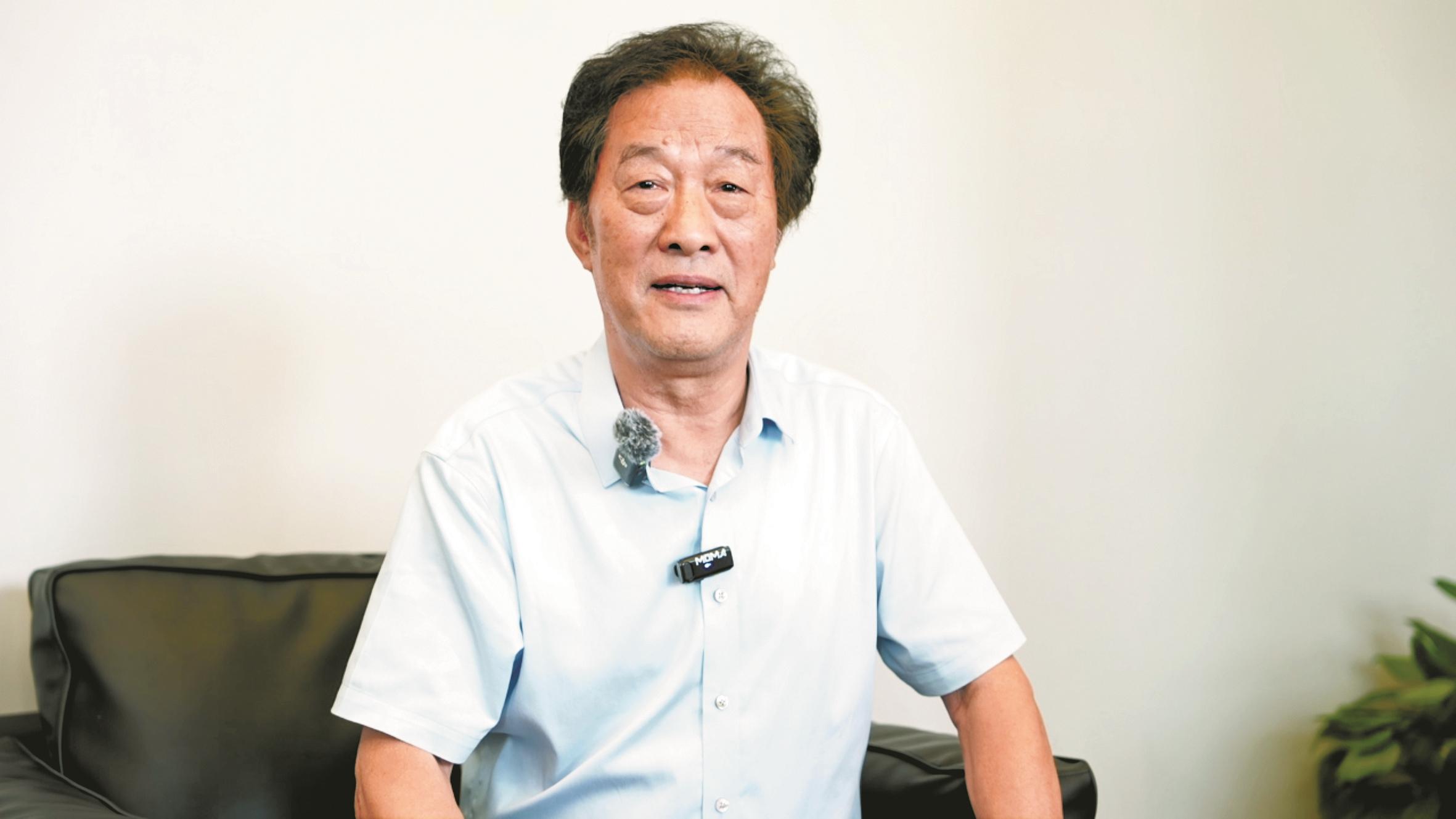

高公博,中国工艺美术大师、国家级非遗乐清黄杨木雕项目代表性传承人、首批宁波市文艺大师,曾连续三年荣获中国工艺美术百花奖一等奖,以及几十项国家级大奖,其《蓑翁》《济公》《酒不醉人人自醉》3件作品被永久保存于中国工艺美术珍宝馆。

核心观点

■非遗传承不是复制过去,而是创造未来

■“新奇独变”是我艺术道路的核心,“新”是创新观念,“奇”是奇妙造型,“独”是独立个性,“变”是美的变化

■非遗的生命力,就在一代代人的“接力”里

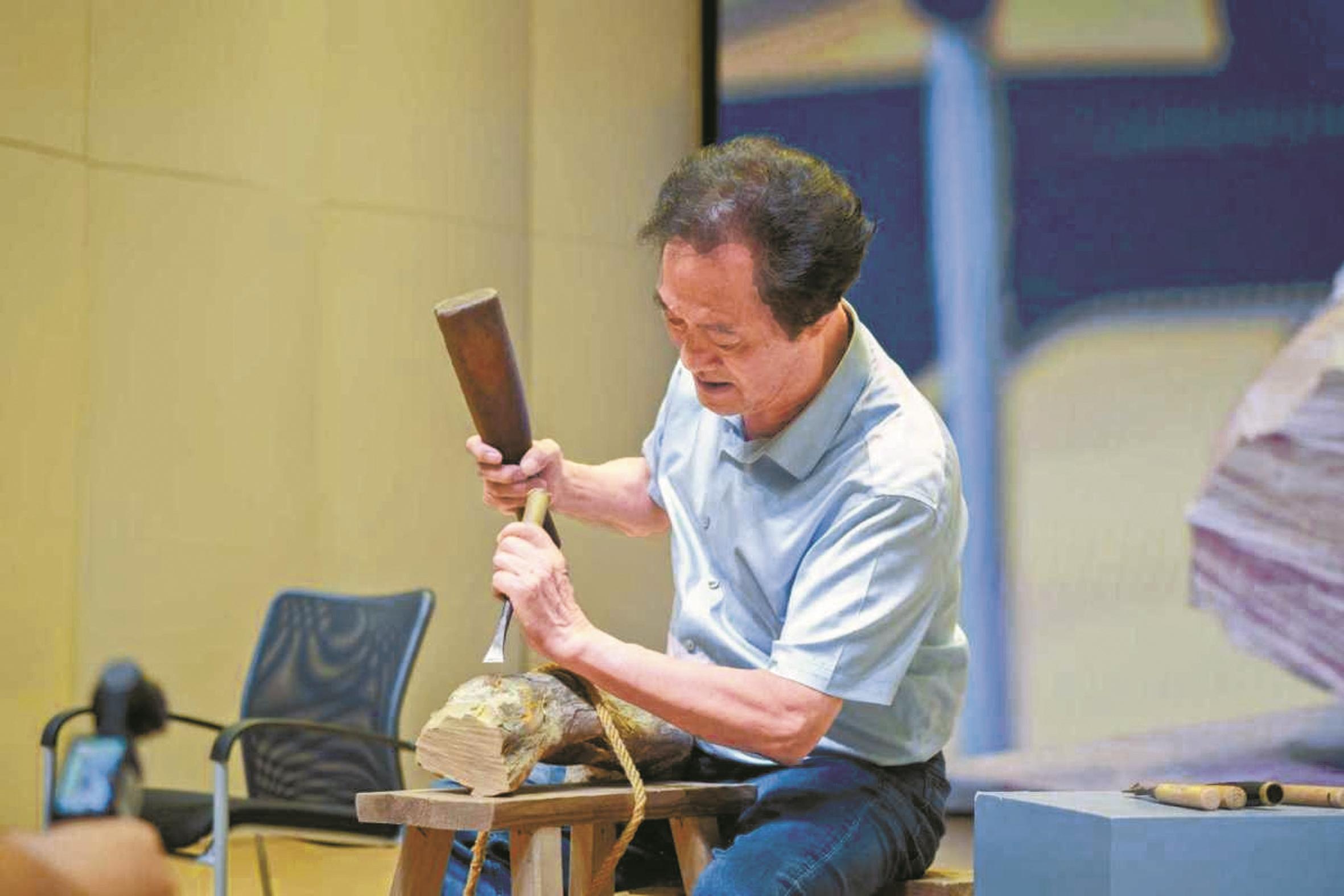

2025年宁波市“文艺大师开课了”第六场活动近日在市青少年宫新城活动中心举行,高公博以《一刀一刻中的新奇独变》为题开讲。

与此同时,“一眼千年 国风遗韵”高公博雕书画印展暨师徒联展在宁波慈城抱珠楼、慈城城隍庙展出(展期至10月15日),展览涵盖其本人及30多名弟子的350余件作品,包括木雕、书画、篆刻、石雕等多个门类。

活动举办期间,我们围绕高公博艺术生涯、创作故事与非遗传承理念,与这位深耕黄杨木雕领域整整一个甲子的匠人展开了对话。

60年从艺路:从结缘到“三艺”突破

记者:您最初是如何与黄杨木雕这门技艺结缘的,又是什么让您决定将它作为一生的事业?

高公博:1965年,我开始接触黄杨木雕。最初的契机很简单——我读书的中学旁边就是黄杨木雕厂,每天都能听到里面的敲胚声,特别吸引我。那时候最让我震撼的是,厂里的老艺人十分钟就能敲出一个鲜活的人物形象,我觉得太神奇了,总在想“要是我能学会这种手艺该多幸福”。后来赶上厂里招工,我顺利考了进去,这一入行就是60年。

黄杨木雕在我心里不只是一门手艺。清代戏曲家李渔说黄杨木是“木中君子”,它生长极慢,直径10厘米的木料要长100年,这份来之不易让我始终心存敬畏。60年来,我总觉得是在和“君子”打交道,要珍惜每一块木料,更要把它藏在纹理里的“生命”挖出来。这份责任感,让我从未想过放弃。

记者:您从传统木雕开拓出黄杨根雕、黄杨劈雕、黄杨意雕,完成了“三级跳”。推动您突破传统的核心理念是什么?

高公博:我一直觉得,传承不是“守着师傅的手艺不变”,而是要让技艺“往前走”。20世纪90年代我提出“新奇独变”四个字,这是我几十年艺术道路的核心:“新”是创新观念,不能困在老套路里;“奇”是奇妙造型,要从木料本身找灵感;“独”是独立个性,作品要有自己的风格;“变”是美的变化,要不断探索新的表达。有了这个目标,我就敢尝试别人没做过的事。

以劈雕为例,一开始很多人批评我“浪费材料”,但我劈开木头看到里面的纹理时,简直大吃一惊——那是个全新的美学世界!后来我顺着劈纹创作,《鱼湖雨声》拿了中国工艺美术百花奖一等奖,《屈原》被中国现代文学馆收藏,也算用作品回应了质疑。

意雕更是如此,我不再执着于造型,而是追求“雕出意思、雕出味道”。比如《老子出关》,我到现在都不舍得出让,总觉得那不是雕木头,是在雕自己对“道”的理解。

艺途挫折:坚守与“木料重生”

记者:您从学徒到行业泰斗,有没有遇到过挫折?是什么让您坚持下来并实现突破?

高公博:学手艺哪有不经历挫折的?有时候磨得胳膊生疼时,想放弃、想退缩,但心里总有个信念——不能让这门好手艺在我这儿中断了。

我的信心来源很特别。30年前,我给公益事业拍过广告,受广告语启发,我自己写了“我能行”三个字。这三个字成了我后来的精神支撑:不管别人怎么说,只要我认定方向是对的,就认真往下做。事实证明,只要沉下心创作,总能看到希望。

记者:在您60年的从艺生涯中,有没有印象特别深刻的创作故事?

高公博:最让我高兴的,就是把别人看不上的“废料”变成宝贝。

有—次,在家乡温州乐清柳市镇,有人挖出两个大树根,打算拿回家烧火做饭,结果炉膛太小放不进去,就扔在外面淋雨。我看到那两个树根时,脑子里立刻就有了形象,赶紧抱回来雕刻。后来其中一件作品被中国国家博物馆收藏,另一件我至今放在家里。

还有一次更惊险。我在一家烤鸭店吃饭,看到服务员把一块木头扔进了炉膛,我一眼就觉得“这木料有戏”,赶紧跑过去说“这是我要的材料”,服务员很好,把这块木头从炉膛里退出来送给我。后来我把它雕成了苏东坡的人像作品《赤壁怀古》,就是这次展览带来的那件。

木材的生命很脆弱,放进炉膛里不多时就成了灰烬;但如果它的美被人发掘出来,就能永远矗立在那里。这件苏东坡的人像作品,也成了我对“艺术价值”最深的感悟——我们的责任就是“抢救”这些藏在平凡里的美。

非遗传承:不复制,创未来

记者:作为国家级非遗项目代表性传承人,您觉得当下最重要的责任是什么?

高公博:我常说一句话——传承不是复制过去,而是创造未来。做好自己的作品是基础,但更重要的是让这门技艺传承下去,让年轻人接过来,再推出去。

这次在宁波举办师徒联展,就是基于这种想法。慈城抱珠楼展出我150余件雕书画印作品,慈城城隍庙那边展出了我30多名弟子的200多件作品,涵盖木雕、石雕、玉雕、紫砂雕塑、大漆等多个门类。弟子们来自全国各地,每个人都有自己的风格。我就是想让大家看到,非遗不是“老古董”,它有生命力,能在年轻人手里开出新花。

记者:您觉得黄杨木雕该如何进行当代转化,更好地被年轻人接受?

高公博:年轻人其实很喜欢黄杨木雕,它的质地像中国人的肤色,颜色会随时间的推移而逐渐变深,这种“历史沉淀感”对他们很有吸引力。

至于当代转化,我觉得要“两条腿走”:一方面,要保留好的创作思维,用作品讲当代故事——我雕过汶川地震等主题的作品,这些能打动人心的故事,年轻人也会有共鸣;另一方面,也可以吸收新形式,比如把木雕元素融入文创,甚至和AI、游戏结合,让它更贴近年轻人的生活。但我始终认为,不管怎么转化,“用刀雕刻的温度”不能丢,那些故乡的、社会的美好故事,要靠我们的手留下来。

记者:您觉得宁波在非遗传承和发展上,有哪些独特的优势?您对宁波非遗的传承和发展有什么建议?

高公博:宁波最大的优势,是“真重视”非遗,不是“可有可无”,而是主动推动。我是首批宁波市文艺大师,常去象山、奉化的农村传艺。村民看到我,就拉着我的手说“高老师来了”。那种热情让我特别感动——有这样的氛围,非遗才能扎根,才能真正“创造未来”。

我期待宁波能多搭“桥梁”:比如,让高校多开设非遗相关课程,让年轻人有更多学习渠道;再比如,根据政策,给传承人多一些展示空间,让作品能走进收藏市场、走进普通人的生活。有了“桥梁”,年轻人学技艺才有信心,非遗传承才能更有意义。

我今年76岁了,还坚持“不叫一日闲过”。我现在不仅做木雕,还坚持练书画印——从2013年起,每天早上6点起来创作两个小时,一幅字、一幅画、一方印,12年下来完成了8000多幅书画、刻了1500多方印章。我就是想给年轻人做个样子——只要喜欢、只要坚持,什么时候开始都不晚,终身学习是不变的目标。非遗的生命力,就在这样的“接力”中。

本版照片除署名外,均由周晓思拍摄