记者 孙肖 通讯员 方艳莹 唐燕玲

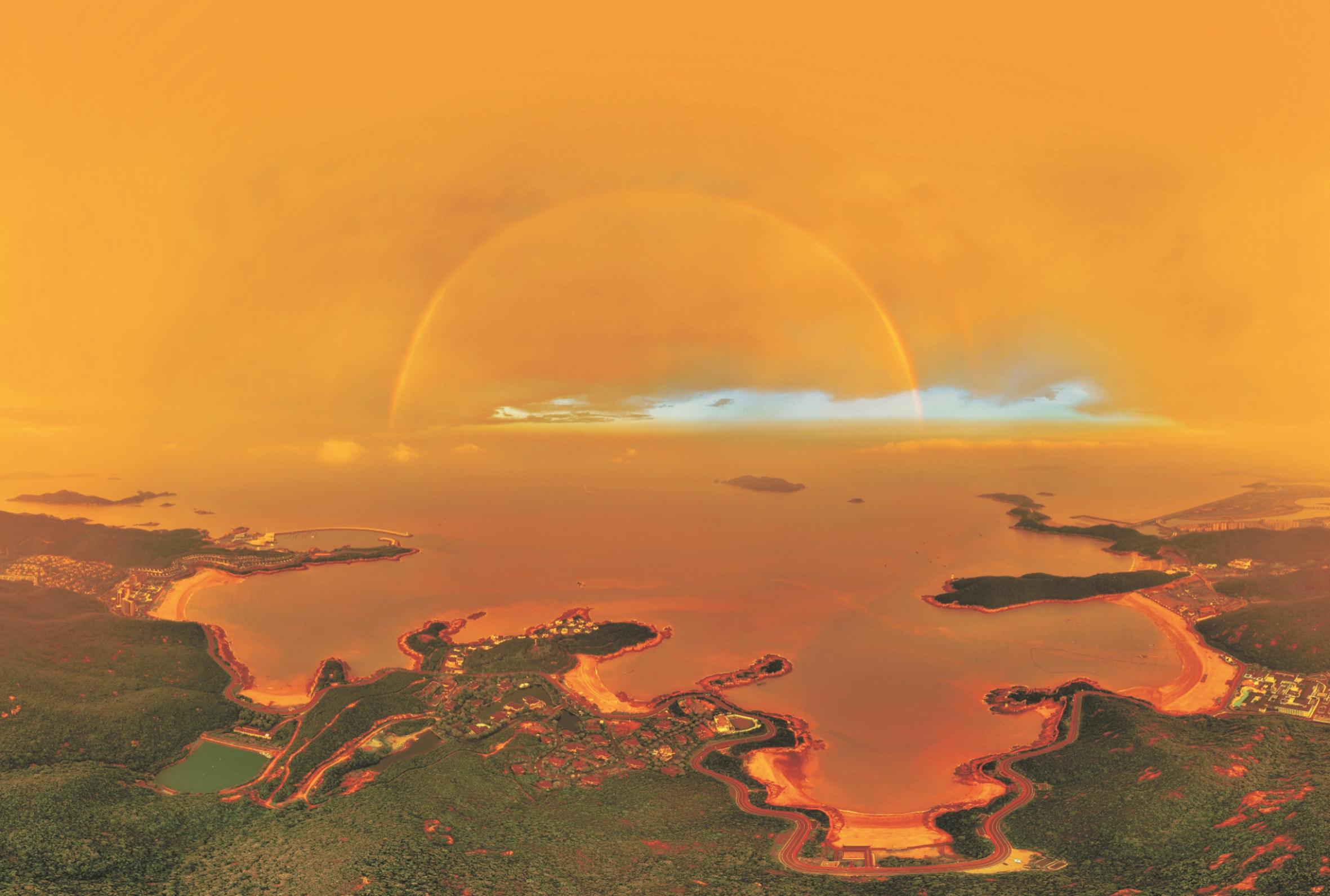

这个夏天,宁波人的共同记忆被两个关键词牢牢占据:炙烤与骤雨。从破纪录的51个高温日,到68天强对流天气频繁造访,“高温”与“强对流”组成的“天气双煞”轮番上阵,让市民真切体会了何为“水火两重天”。

这个夏天为何如此不寻常?破纪录的数字背后隐藏着怎样的气候密码?未来天气走势如何?气象专家为我们一一解析。

高温创纪录:持续时间及强度均史上罕见

“出门五分钟,黄汗哒哒滴”成为今夏宁波市民的真实写照。宁波市气象台首席预报员王毅用一组数据,勾勒出今夏高温的“强势”面貌。

“今年宁波高温最主要特点就是持续时间长,有两项数据打破历史纪录。”王毅介绍,截至9月23日,今年以来我市平均高温日数达到51天,比常年(1991年—2020年)同期偏多28天,打破历史同期最高纪录;8月以来的高温日数已达37天,比常年同期偏多29天,也刷新了历史同期最高纪录。

除了持续时间长,单9月份高温的强度也是历史上罕见。王毅补充道:“9月1日至23日,全市平均气温高达28.8℃,为历史同期最高。北仑、镇海、奉化、象山和慈溪的国家气象站均出现了历史同期的极端最高气温。这意味着高温天气不仅持续时间破纪录,强度也达到了历史极值。”

高温成因解析:“热穹顶”+全球变暖+城市热岛效应

为何今年这么热?面对公众疑问,王毅从天气系统、全球背景和城市环境三个层面进行了深入解析。

“最直接的原因是今年西北太平洋副热带高压异常强势。”王毅解释,它不仅自身强度偏高,8月中下旬起,还与大陆高压长时间联合,在我国上空形成一个巨大的“热穹顶”。他形象地比喻,这个“热穹顶”就像一个大锅盖,使得下沉气流增温,太阳辐射更容易到达地面并积蓄热量,导致持续性高温天气。

除了直接的天气系统原因,更深层次的气候背景也不容忽视。“高温频发的大背景是全球变暖。”王毅指出,“在过去一百年里,全球平均气温已上升约1.1℃。基础温度的抬升,使得极端高温事件的发生概率和强度自然增大。”

此外,他特别提到了“城市热岛效应”。“宁波城区由于大量柏油马路、钢筋混凝土建筑吸收和储存热量,加上空调室外机排热、高楼阻碍通风等因素,平均气温比郊区高出2℃至3℃。这使得城市居民感受到的热浪更为猛烈。”

全国大部高温:

范围广、极端性强成显著特点

宁波的“炙烤模式”,是今夏全国高温大背景下的一个缩影。根据国家气候中心数据,今年夏季全国平均气温22.3℃,较常年同期偏高1.1℃,与2024年夏季并列为1961年以来历史同期最高。

从空间分布看,除少数地区气温接近常年外,全国大部分地区气温偏高0.5℃至2℃,其中山东、河南、安徽北部、江苏北部等地偏高2℃至4℃。有16个省(区、市)气温为历史同期前3高,其中新疆、陕西、山西、山东、河南5地均为历史最高。

在高温持续时间上,今夏全国平均高温日数达13.7天,较常年偏多5.7天。

强对流天气频发:

个别地区出现灾害性天气

与高温交替或同时出现的,是频繁的强对流天气。

狂风、暴雨、雷电时常在午后或夜间突袭,给人们的生产生活带来不小困扰。

王毅介绍:“从5月14日至9月23日,我市共有68天出现了强对流天气,表现出局地性强、个别地区出现灾害性天气的特点。这种高温与强对流交替出现的天气模式,与大气能量充足、水汽条件好有直接关系。”

放眼全国,强对流天气同样活跃。夏季全国共发生20次区域性暴雨过程,呈现“点多面广、局地极端性强”的特征。特别是“七下八上”(7月下旬至8月上旬)主汛期,北方地区汛情灾情较重。

台风活动特征:生成晚、数量多、影响复杂

台风是今夏天气舞台上的重要角色。王毅提到,今年夏季,西北太平洋和南海生成的台风数量达15个,较常年同期偏多,其中有6个登陆我国,接近常年水平。

今年台风活动呈现几个显著特点:首个台风“蝴蝶”生成时间较常年显著偏晚,但登陆时间较常年偏早;第4号台风“丹娜丝”路径曲折、强降雨范围广;第6号台风“韦帕”登陆地点多、雨量大;第8号台风“竹节草”经历停编又“复活”的过程;第18号台风“桦加沙”为今年以来登陆我国的最强台风。

王毅分析:“台风活动的这些异常特征,与海洋温度异常、大气环流配置等因素密切相关。多个台风给华东沿海地区带来了强风雨影响,进一步加剧了夏季天气的复杂性。”

秋季气候预测:气温持续偏高,降水分布不均

经历了“水深火热”的夏季,公众自然关心秋季的天气状况。根据国家气候中心预测,9月至11月,全国大部分地区气温较常年同期偏高,其中内蒙古东北部、黑龙江、吉林大部、青海西南部、四川西部等地偏高1℃至2℃。

降水方面,预计我国中东部地区总体呈现“南北多、中间少”的分布特征。北京、天津、河北大部、山西、黑龙江北部、吉林东部、辽宁、山东、河南北部、上海、浙江北部、广东、广西、海南等地降水可能较常年偏多,其中部分地区偏多幅度可达2成-5成;而湖北中南部、湖南北部、重庆大部等地降水可能偏少2成-5成。

专家支招:科学应对极端天气

应对持续性高温天气,王毅建议,避免在上午10时至下午4时的高温时段进行长时间户外活动。户外工作者应实行轮换作业制度,备足饮水,穿戴透气性好的防晒衣物。老年人、儿童和慢性病患者要特别注意室内通风降温。

在应对强对流天气方面,王毅建议:公众应养成每天关注天气预报的习惯,特别是短时临近预警。当收到雷电、大风、暴雨预警时,应立即停止户外活动,远离广告牌、大树等危险物。驾车遇到强降雨要开启雾灯和示宽灯,避开低洼路段。

针对台风,王毅提醒:“台风影响期间,要及时加固或移除阳台花盆、空调外机等易坠物。居住在低洼地带、山洪地质灾害易发区的居民,要提前熟悉转移线路,听从相关部门安排。”

在气候多变背景下,极端天气事件频发可能成为新常态。王毅说:“提高全民防灾避险意识,掌握科学防范知识,是应对极端天气的有效方式。市民可以通过官方渠道获取气象信息,做到早预警、早准备、早防范。”