记者 黄合 通讯员 勇祖轩

本版图片由市委人才办提供

一件事,深耕20载,将会迸发出怎样的能量?

在一年一度的宁波人才科技周即将到来之际,就让我们一起来回顾这样一段历史——

这是一座城市和一场又一场盛会、一批又一批项目、一个又一个成果之间的“双向奔赴”,是一座城市和优秀人才、创新企业、优质产业之间的“双向成就”,也是一座城市始终坚持教育、科技、人才一体发展战略定力的“有力见证”。

先人一步,20年的“持之以恒”

纵观人类文明发展历程,世界科学中心的每一次转移、国家经济的每一次腾飞、人民福祉的每一次跃升,都深深镌刻着教育奠基、科技驱动、人才支撑的鲜明印记。

时间倒回到本世纪初期。

面对一系列发展中遇到的新的“成长的烦恼”,时任浙江省委书记习近平同志擘画“八八战略”,提出要积极推进科教兴省、人才强省。2005年省委全会决定要求加快建设教育强省、科技强省,明确要求宁波大力推进科教兴市、人才强市。

当时的宁波正在经历“先发展”起来后的积蓄阶段——大院大所少,中小微企业较多,传统产业扎堆,迫切需要来自天南地北的英才为其注入新鲜血液,让这个传统的制造大市,走好从要素驱动到创新驱动转变的这步“先手棋”。

2006年9月,以“广聚海内外人才智力,博纳高科技创新成果”为主题,首届宁波人才科技周举行,率先将“人才”和“科技”紧紧系在一起,高效协同、共同发力。

引人才、引智力、引技术、引项目、引理念,引进高层次人才、转化高科技成果、激励高水平创业……一下子让宁波在全国打开了局面,也为宁波“科教兴市、人才强市”打下了坚实的基础。

自此,金秋时节不仅仅代表着收获,也代表着希望和未来。

每年的人才科技周,全国百余所高校和科研机构代表,数百名包括两院院士在内的国内外专家、数百名海外留学人才、上万名高层次人才,以及上千项科技成果、上千项创业项目,共同汇聚甬城,通过一系列平台对接洽谈,碰撞出创新火花。

以人才驱动,推动教育筑基和科技引领。这既是对国家、省委重大战略的坚决执行,也是宁波对未来高质量发展的前瞻谋划。

一任接着一任干,一张蓝图绘到底。这是宁波对于这一时代命题的铿锵答案。

20年来,活动载体不断丰富——在延续高洽会、高交会等品牌活动的基础上,活动类型拓展至招聘洽谈展示、海外人才洽谈、高新技术对接、创业创新赛事、高端学术研讨等多元主题,引才聚智效应更加凸显。

20年来,覆盖范围不断延伸——2012年开始,借助海外留学人才创业行、创业大赛等载体,推动更多海内外英才认识宁波、了解宁波、扎根宁波,选择将宁波作为落地高科技项目的理想之地。

20年来,办会模式不断优化——2022年起,逐步由“政府主导”转向“政府引导+市场主导”,不断整合央企、市属国企、协会、商会、学会等资源,让更多市场经营主体参与活动组织,让活动更好惠及人才和用人主体。

如今,在国家有关部门和省委、省政府的高度重视和大力支持下,在历届市委、市政府持之以恒、一以贯之下,宁波人才科技周的“金名片”越擦越亮——从“引凤”“筑巢”到“热带雨林式”生态营造,人才与城市同频共振、相互铸就辉煌。

与此对应的是,宁波经济规模与质量实现历史性飞跃,地区生产总值从2006年的2892亿元跃升至2024年的18148亿元,增长528%,经济总量居全国城市第11位。

营造生态,让创新要素充分涌动

尊才、爱才、惜才,是很多人对于宁波的直观感受。

和有容乃大的海洋一样,这座沿海城市自带兼容并蓄的基因,相信“人人皆可成才”,努力让“人人尽展其才”。

2018年毕业季,高斌基在母校兰州理工大学就业网站上看到了宁波人才科技周的活动——高层次人才洽谈会,第一次来到了宁波。

“第一印象就是舒适,属于‘一见钟情’。在洽谈会上,每家企业都热情、详尽地介绍岗位需求和待遇,最终我选择了激智科技,一家由高端人才创办、有潜力的本地企业。”谈及当年的故事,高斌基双眼有光。

入职后,他再次感受到了“宁波温度”。两室一厅、环境优良、拎包入住,为人才贴心准备的公寓,为他的工作生活提供了很大的便利,让他没了后顾之忧。“让我刚到宁波就找到了‘此心安处是吾乡’的归属感和幸福感。”

这份“温暖”和“幸福”的背后,是宁波在构建人才更优体制机制和更佳友好生态上的暗暗发力。

2022年,宁波发布人才新政,构建“通则+专项+定制”人才政策体系,推出“线上+线下”特色服务体系、“财政+金融”创业支持体系、“货币+实物”人才安居体系等,为各类人才成长发展创造最优环境。

2023年,甬江科创区人才定制政策发布,更大力度引进培养青年科技人才,重点人才工程40周岁以下青年人才占比达60%以上,工程系列职称评审提高35周岁以下青年入选比例,优先推荐申报高级工程师职称评审,诚邀天下英才携手甬江畔、逐梦创未来。

2024年,在高校服务产业发展大会暨科技成果发布会上,创新聘任“产业教授”和“科技副总”。跳出传统的人才管理机制,打通高校、科研院所和企业之间的资源共享壁垒,让创新活力充分迸发。

……

每一年,宁波都会通过人才科技周的窗口,向四海英才发出“金秋之约”,以改革的决心和魄力,以服务的真心和实意,拿出更有吸引力、更有人情味的一系列举措,希望更多四海英才“奔甬而来”。

念念不忘,必有回响。20年来,和高斌基一样,数以万计的闪光个体竞相“奔甬”,在这场“双向奔赴”中找到了自己的坐标。

他们,有些是朝气蓬勃的青年学子,被这座城市的宜居宜业所吸引,将这里作为自己毕业后的第一站;

他们,有些是象牙塔尖的院士专家,放弃国外的优渥条件,在看不见硝烟的战场上挥洒智慧;

他们,有些是锐意进取的企业家,在宁波完善的产业配套和营商环境中,成为“一米宽、百米深”的“单项冠军”;

他们,有些是技艺精湛的“港城工匠”,用努力和勤奋完成普通人的“逆袭”,成就“宁波智造”的卓越品质……

据统计,全市人才总量从2006年53.4万人增长至2023年的254.3万人,人才资源密度从每万人953人提升至4187人;截至2024年底,全市技能人才总量达202.7万、高技能人才总量达71.6万,为建设现代化滨海大都市提供了坚实的人才支撑。

产智对接,助力“两新”深度融合

“看好鄞州区产业上下游的配套,宁波港口自然条件得天独厚,期待与宁波企业开展合作,为企业全球化发展提供广阔前景。”本周二,在第二届“AI宁波”人工智能赋能产业大赛巡回推介会(杭州站)上,嗨湃科技相关负责人对合作充满期待。

人工智能时代已经到来,如何推动AI技术与宁波产业深度融合?在去年的人才科技周上,首届人工智能赋能产业大赛拉开帷幕,设置智能技术、智能装备、智能终端、智慧城市“四大赛道”,截至目前,100个获奖项目里有48个落地,与宁波加“数”前进、智造未来。

2020中国(宁波)高新技术成果交易洽谈会上,北京航空航天大学宁波创新研究院、西北工业大学宁波研究院等数十家高能级产业技术研究院、企业集中展示最新科技成果;

2021年人才科技周,青年科学家揭榜挂帅·领题攻关“大优强”企业技术难题仪式,累计发榜496项,吸引800余个创新团队协同破题;

第25届高层次人才智力引进洽谈会现场,包含长三角青年人才对接、新型产业需求人才洽谈,全面覆盖宁波未来产业的发展方向……

加强产智对接,让人才与科技深度融合,一直是宁波高质量发展的核心密码。

20年间,人才科技周越来越看重在集聚高端人才、促进技术转化、助推产业发展等方面的加码,让“智”和“资”更深融合、“才”和“富”更好对接,力争为宁波产业升级、跨越发展提供智力支撑。

特别是此刻,随着新一轮科技革命和产业变革深入发展,做深做透“两篇大文章”显得尤为重要。“两新”深度融合的基因,更深地嵌入宁波高质量发展的角角落落。

以人才科技周为契机,近年来我市加快启动重大教育科技人才项目,推动院地合作、校企联动,让实验室的成果加速走向生产线。

在甬江实验室,青年科学家团队在研究材料科学的基础上,持续向能源、光学、智能制造及生物医学等多个领域拓展,在碳基材料、电池技术及光子集成等多个关键领域均取得了显著成就;

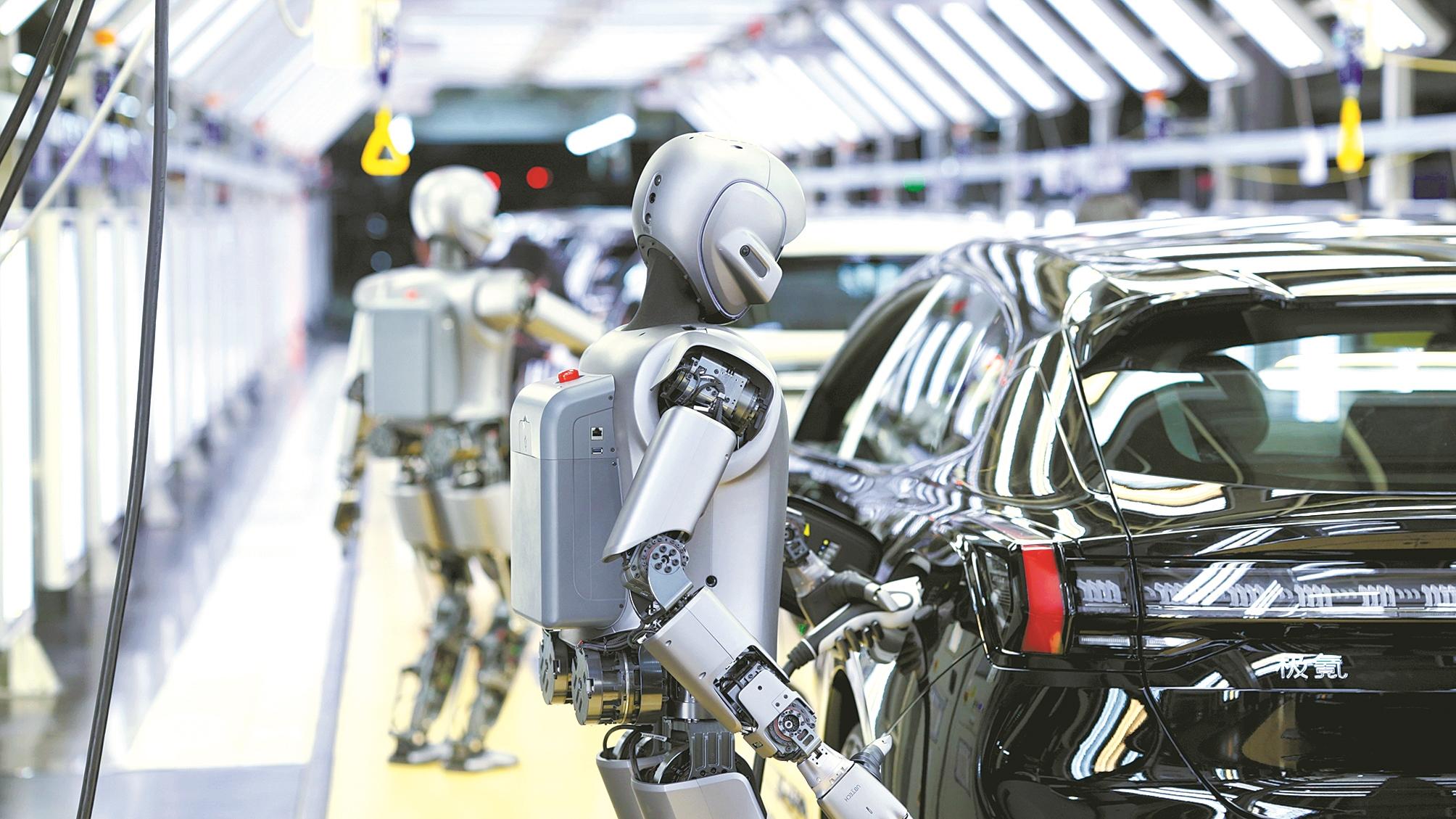

在宁波东方理工大学,工学部讲席教授领衔的全省全固态动力电池技术与应用重点实验室,正面向动力电池、低空经济、人形机器人、储能等应用场景,聚焦全固态电池核心技术瓶颈与应用基础研究……

企业“出题”、高校“解题”、政府“助题”,正在加快形成“需求对接—技术研发—成果转化—产业反哺”的闭环,立足宁波,放眼未来,加快建设更具国际竞争力的现代化产业体系。

与此同时,作为我市标志性引才聚才品牌,甬江人才工程围绕产业链部署人才链,今年首批支持268个高层次人才和团队项目,同比增长8.1%,其中,人工智能领域项目92个,占总数的34.3%,较去年全年接近翻番。

新起点,新征程。就在今年7月的市委全会上,宁波吹响了加快建设全域高水平创新型城市的冲锋号。让我们一起期待,宁波以此次人才科技周为契机,在时代的浪涛中勇立潮头,为高质量发展注入最强劲、最持久的动能。