林国聪 黄银凤 冯姝涵

“书藏古今,港通天下”。宁波,这座被海风浸润千年、被岁月细致雕琢的城市,既是中华海洋文明的重要起源地,也是灿烂河姆渡文化的发祥地。青瓷在这里淬火而生,越窑的釉色映照出一个时代的审美巅峰;大运河与海上丝绸之路在此交汇,宛如两条巨龙,将这座城市的命运与浩瀚的世界紧密相连。

今年,恰逢宁波考古70周年。启动系列纪念活动、发布《宁波地域文明探源工程规划纲要》、挂牌王巍文化大师工作室、策划特展“从远古渔村到国际港城——宁波考古里的海洋基因”……一系列举措,为这段熠熠生辉的岁月庆生。

七十载考古征程,始于1955年萧穿铁路沿线的第一铲土。从初兴到蝶变,从陆地到海洋,宁波考古走过了一段筚路蓝缕、星光不负的历程。来自国家、省、市三级考古机构的数代工作者,联合高校与文博单位,在这片9000多平方公里的土地与等阔海域之间,追寻文明的碎片,写就一部无声而壮阔的史诗。

数十万件文物自水陆深处苏醒,数百处遗存从时间尽头归来。一项项“全国十大考古新发现”、一个个“田野考古奖”,不仅是荣誉,更是一扇扇重新打开的窗,让我们得以窥见东海文明最初的曙光,为这座历史文化名城注入深沉而恢宏的“考古力量”。

1

海潮回望:追溯中华海洋文明印记

70年,于历史长河不过一瞬,于宁波考古,却是一部跌宕起伏的文明发现史。

70年来,宁波考古人跋涉山海,对话层叠的贝丘、沉默的稻谷、斑驳的木桨,以及那些被浪涛与时光掩埋的聚落遗址,重新辨认这座城市的根脉——中华海洋文明的重要起源地。

宁波考古长期聚焦于地域文明与海洋文明探源,累计发现先秦遗存140余处,系统发掘了河姆渡、井头山、田螺山、鲻山、慈湖、塔山、傅家山、大榭、施岙、何家等60多处重要遗址,并命名了影响深远的“河姆渡文化”。

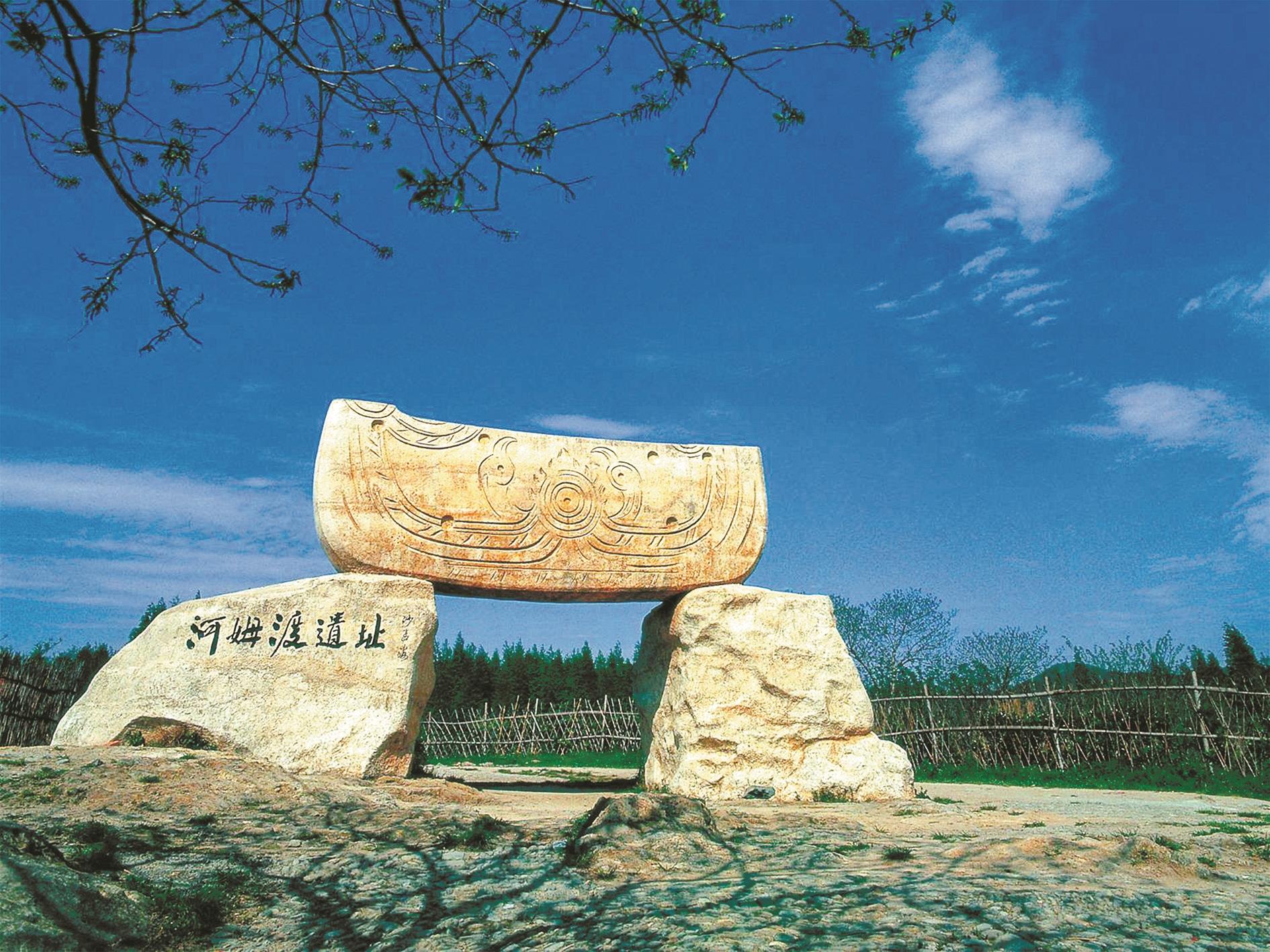

河姆渡遗址,一个镌刻在教科书中的名字。七千年前,这里的稻作清香已随风飘荡;临水而立的干栏式建筑,榫卯交错,尽显先民智慧;陶器上的猪纹、蝶形器上的双鸟纹饰,共同勾勒出一幅生动而丰饶的远古江南图景。

自1973年破土而出以来,河姆渡遗址震惊世界。其独特的文化内涵、发达的稻作经济、精湛的木构技术、成熟的制陶工艺与绚丽的原始艺术,有力证明了长江流域同样是中华文明的摇篮。2021年,它入选“中国百年百大考古发现”。

而历史,总是在回望中被不断重新书写。

2013年,距河姆渡遗址十余公里处,井头山遗址被发现,将宁波的人文发展史上溯至8300年前。这座深埋于现地下十米、迄今所知中国沿海年代最早、埋藏最深的贝丘遗址,清晰展现了先民“靠海吃海”的生活方式:拾贝捕鱼、种植水稻、狩猎山林。出土的木桨、残留“海鲜锅巴”的陶釜、形制现代的贝勺与木碗,仿佛一场跨越八千年的对话。

更为重要的是,井头山遗址为河姆渡文化找到了深远的海洋渊源,续写了波澜壮阔的“海洋前传”。它不仅重构了宁波乃至东南沿海地区的史前历史框架,也为探索中华海洋文明的起源提供了关键线索,先后入选2020年“中国考古新发现”和“全国十大考古新发现”。

除此之外,更多遗存共同拼合出远古宁波的生产生活图景:北仑大榭遗址中,4400年前的盐灶群静静陈列,是中国最早的海盐生产实证;余姚施岙古稻田,规模宏大、序列完整,为世界罕见;奉化何家遗址发现了长江下游结构最为完整的干栏式建筑,再现了江南水乡的居住智慧……

历经几代考古人的接续奋斗,宁波已初步建立起从井头山遗址、河姆渡文化,经良渚、钱山漾、广富林文化,至夏商周时期的马桥文化、后马桥文化乃至越文化的先秦年代序列,为重构宁波地区早期历史确立了科学的时间标尺。

这些遗址,如一级级文明的阶梯,引领我们走向历史深处。它们不仅描绘出“逐水而居、构木为屋、饭稻羹鱼”的远古社会图景,更清晰地记录了宁波先民“向海而生”的壮阔历程——从探索海洋、适应海洋,直至开发海洋、经略海洋。

七十载探源之路,跌宕而辉煌。宁波考古以坚实的发现和扎实的研究,实证了这片土地在中华文明多元一体格局中的独特地位与深远魅力。

2

港城变奏:从句章古港到世界中心

70年来,四明大地之下,一部港城交融的壮阔史诗被层层揭开。

宁波考古人探入千年叠压的文明土壤,追寻这座城市从战国句章古港起步,历经汉唐繁华、宋元鼎盛、明清起伏,直至今日“港通天下”的世界大港的浩荡历程。

他们聚焦港城变迁,开展50余项专题考古,逐步揭示出唐宋以来明州(庆元、宁波)古城的多重面貌:渔浦门、东门口码头与船场、天封塔地宫与塔基、天后宫、江厦码头、子城、罗城(东渡门、来安门、望京门段)、水则亭、高丽使馆、天宁寺、市舶库、孔庙、永丰库、和义门瓮城、渔浦码头、崇教寺、长春塘……一处处遗址如时空胶囊,封存了城市记忆,串联起“港”与“城”千年相依的发展脉络。

其中,元代永丰库遗址的发现尤为瞩目。它静卧于今日鼓楼东侧,是我国首次发现的大型地方城市仓储遗址,于2002年入选“全国十大考古新发现”。它不仅是砖石基址,更承载着古代贸易、税收、物流与管理的记忆,是宁波迄今最重要的城市考古成果之一,也成为这座海丝枢纽港的鲜活见证。

宁波的港城发展,早在战国时期便已启幕。

句章,宁波第一座城邑与港口,经考古工作者多年探寻,终于重现天日。它静立于姚江畔,曾见证韩说将军的舰队往来,目睹东晋末年刘裕据城坚守、力抗孙恩的烽火岁月,在历史长河中默默完成港城功能的迁移与传承。

围绕战国以降的鄞县故城、鄮县故城、余姚古城和唐宋以来的慈城古城、奉化古城等,同样开展了多年考古工作和多项课题研究,取得了多项重大发现。

而曾困扰学界千年的“小溪/鄞江”问题,也因考古研究得以澄清——那里并非州县驻地,唯有传说萦绕。

一系列城市考古以实物证据厘清了早期港城变迁的脉络,还原了城市发展真相,丰富了宁波作为国家历史文化名城的内涵。

从战国时期姚江畔的句章港,到盛唐开元三江口的明州城,从宋元市舶司前的“万里之舶,五方之贾”,到近代五口通商后老外滩的轮船汽笛,再至今日宁波舟山港的全球航线——这座城的命运始终与港相连、与海相通。

3

秘色重光:千年窑火映照“两湖”风华

上林湖与东钱湖,宛若双星,镶嵌于四明大地。它们不仅是越窑青瓷的两大中心窑场,更是一段古老文明的无言见证。

70年来,宁波考古聚焦于这两大窑场,同时兼顾其他地区窑址及墓葬、遗址、古城中出土的陶瓷遗存。累计发现陶瓷窑址数百处,其中经科学发掘的青瓷窑址有40余处,包括郭塘岙、云湖、郭家峙、小洞岙、低岭头、开刀山、鸡步山、荷花芯、马溪滩、岔路、寺龙口、石马弄、马岭山、于家山、郭童岙、后司岙、上水岙、花园山、陈君庙山等重要窑址。

一代代考古工作者细细勾勒越窑青瓷的生命脉络。他们行走在郭塘岙的窑炉之畔,凝望云湖岸边的古老窑基,轻轻拂去郭家峙、小洞岙堆积的尘泥,在开刀山、鸡步山的缓坡上辨读古窑遗痕,于荷花芯、郭童岙、上水岙的残瓷堆积之中,捕捉釉色流转的光阴密码……一座座窑址渐次重现人间,仿佛仍可见当年窑工在火光中俯身劳作的身影。

其中,寺龙口窑址的发现宛如惊雷,改写了越窑的尾章。它首次系统揭示南宋初期越窑仍持续烧造的史实,颠覆了“越窑停烧于北宋”的传统认知。

正是这一重大突破,使其入选1998年“全国十大考古新发现”,也让越窑的历史尾声更显悠长与庄严。

而后司岙窑址,则揭开了“秘色瓷”的神秘面纱。它实证了晚唐至五代时期秘色瓷的核心产地与独特工艺,使传说中的“千峰翠色”终于露出如冰似玉的真容。

2016年,该遗址入选“全国十大考古新发现”,成为越窑考古史上又一座高峰。

这些窑址串联成一条跨越千年的窑业链环:自东汉发端,历经三国两晋的积淀,至唐宋臻于鼎盛,最终渐归于南宋初期以后的沉寂。它们不仅勾勒出越窑兴衰的生命曲线,更折射出古代制瓷技术的演进、窑场格局的变迁与生产体系的成熟。

更重要的是,这些考古发现为宁波作为越窑青瓷核心产区的历史地位提供了坚实依据。

千年窑火虽熄,秘色重光未已。它们不仅是静置于博物馆中的文明印记,更是当代越窑复兴与文化传承的源头活水。

4

逐梦深蓝:水下考古的宁波力量

70年来,宁波考古的目光也投向水与文明交织的遗痕。围绕“三海”——海丝、海防、海岛,与“三河”——运河、塘河、内河,他们水陆并进,探源不止,在浪潮与淤泥之下,叩问历史的深蓝。

从史前施岙遗址的独木舟,到和义路唐代龙舟与南宋沉船,从东门口北宋沉船、象山定塘南宋遗舶,到慈溪潮塘江的元代商船、象山涂茨的明代海船,直至渔山海域那艘声名远扬的“小白礁Ⅰ号”清代沉船——八艘沉睡的古船,陆续浮出时间的海面。它们不仅是航行的遗存,更是一幅蓝色文明的长卷,为海上丝绸之路申遗注入源头活水。

作为千年港城,宁波凭借其河海交汇的地理格局与深厚的航海传统,成为中国水下考古的一方重镇。这里诞生了中国第一个水下考古工作站,也建立了首个国家水下文化遗产保护基地,更有一支敢于深潜、勇于探索的水下考古队伍,被誉为“水下考古的宁波力量”。

他们投身渔山列岛的激流、象山港的碧波、浙江沿海的广阔水域,乃至上林湖湖底。从本地到跨省跨国联合水下考古调查、探测、发掘,“宁波力量”从未缺席。在众多项目中,“小白礁Ⅰ号”的水下考古工作,堪称典范。

这里出水的青花瓷、紫砂壶、商号印章、外洋钱币等文物引发广泛瞩目,其“中西合璧”的船体构造,成为清代海洋贸易与造船技术的生动见证。该项目所秉持的工作理念、科学的考古方法、创新的技术应用及超前的文物保护与安全保障机制,深受业界赞誉,被称作“中国水下考古走向水下文化遗产保护的又一重要标识”,亦被誉为“中国水下考古的创新之作”。

透过这些沉默的古船,我们仿佛看见,唐舟宋舸、元槎明舰,曾在这里扬帆竞发,编织出一张沟通中外的海洋网络。它们载着瓷器、茶叶、丝绸与文明,在历史的大海中驶过,留下宁波作为海丝古港“活化石”的深刻印记。

5

科技赋能:考古力量服务发展新格局

70年间,宁波考古始终扎根地域,以人海相依、地理变迁为脉,在多学科交融与科技赋能中,探寻文明的真相。

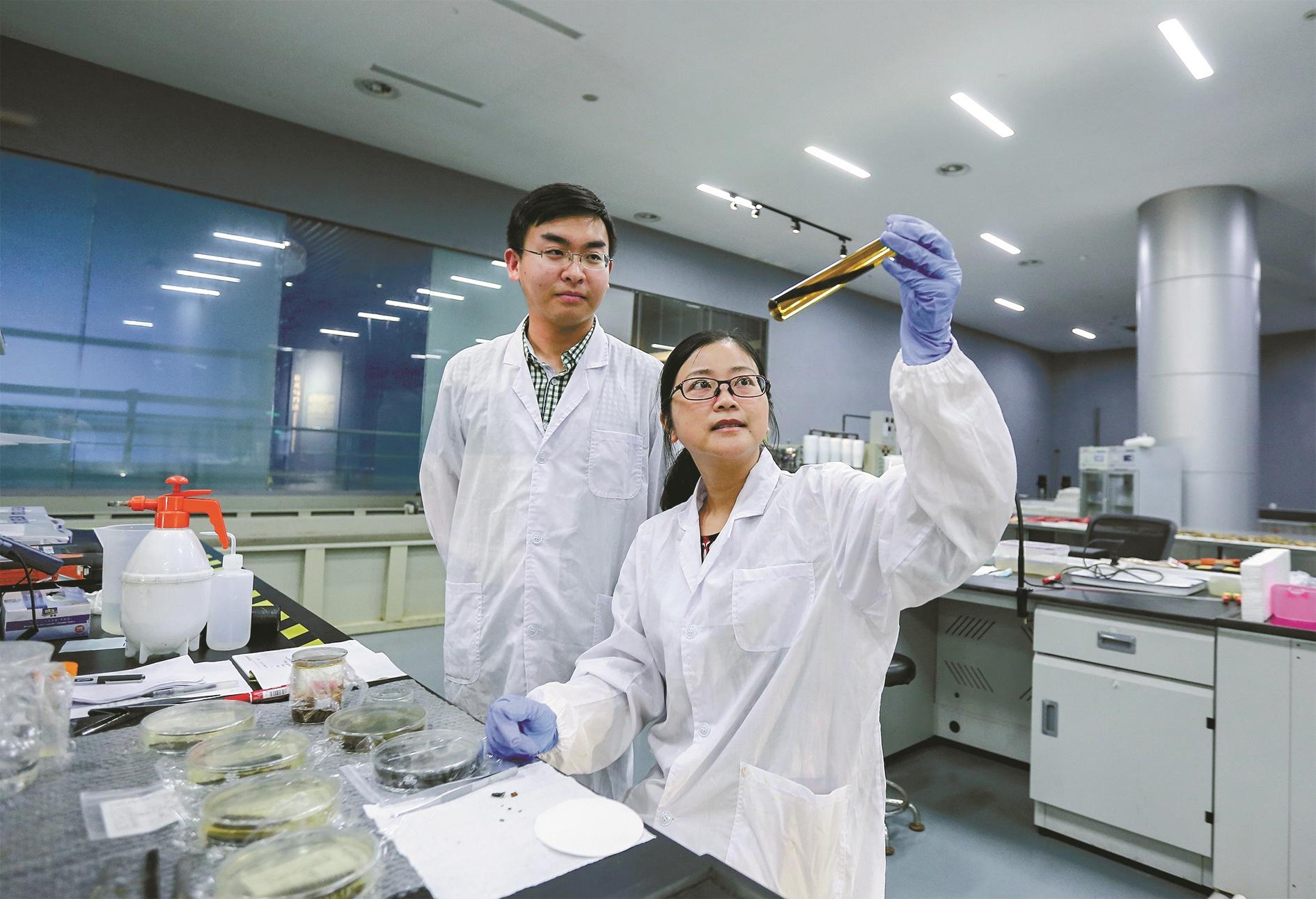

环境考古、动植物考古、遥感探测、碳14测年、古DNA分析、同位素食谱研究……50余项科技考古项目如同时光的解码器,从土壤、骨骼与陶片中,拼凑出远古生活的图景。水下的秘密被水下考古工作者唤醒——“小白礁Ⅰ号”、南宋沉船、“长江口一号”等十余项出水文物保护项目,不仅延续了船与瓷的生命,更以国际发表的成果,向世界讲述了中国考古的科技力量。

研究,不止于发掘,更在于书写与对话。《河姆渡》《寺龙口》《句章故城》《水下24米》……近70部考古报告、学术专著与文化图录相继问世,数百篇论文见诸国内外期刊。而“水下考古·宁波论坛”等十个次高规格学术会议,更让宁波成为思想碰撞、智慧共生的高地。

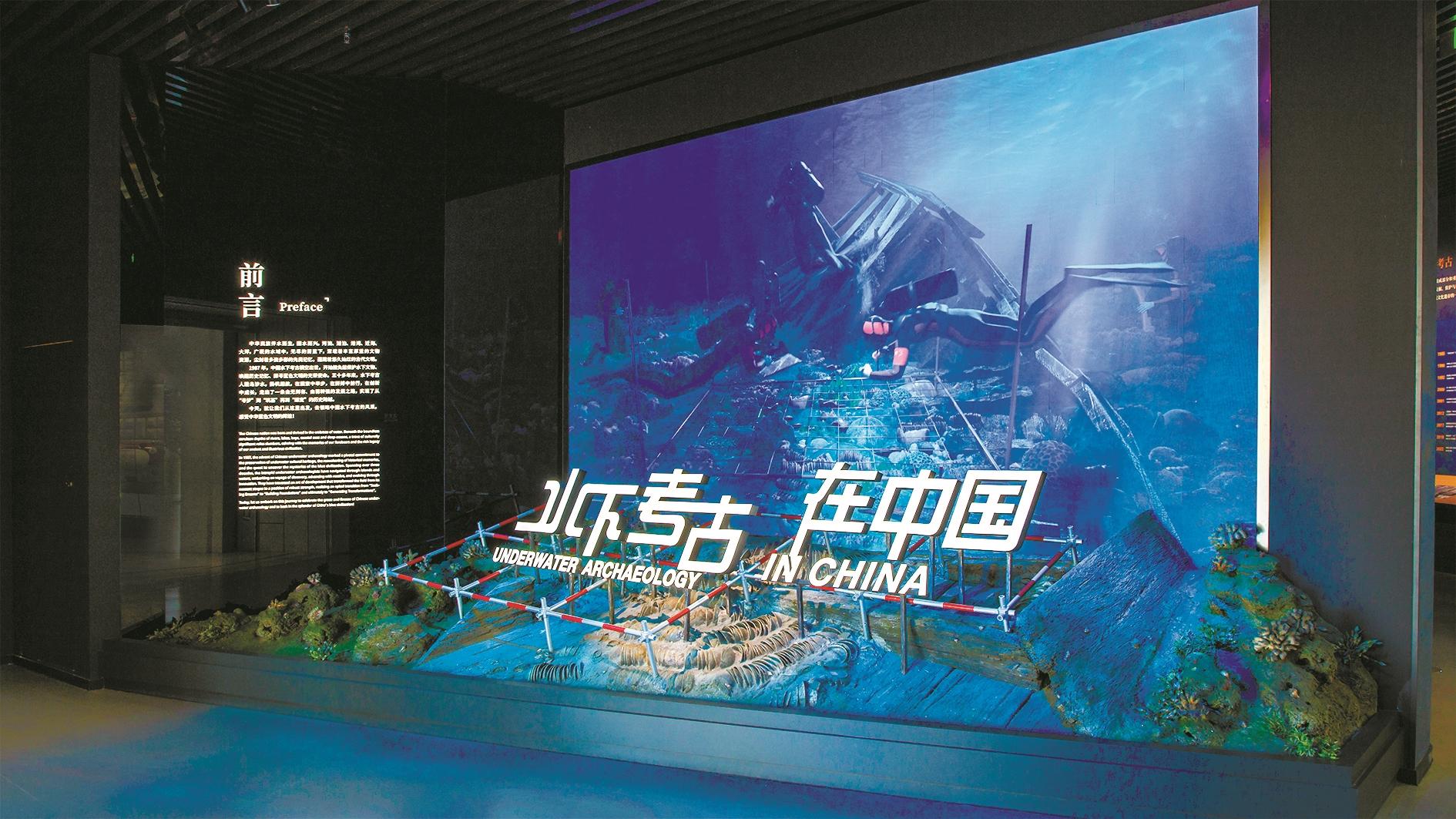

文明之光,亦照向公众。上林湖、河姆渡、塔山、永丰库等国家、省级、市级考古遗址公园相继建成,河姆渡、田螺山、望京门、井头山等考古遗址博物馆(现场馆)逐一开放,成为市民触摸历史的“文化客厅”;20余场考古夏令营与研学活动,带领孩子们走进洛阳铲下的神秘世界;近20个专题展览,从“海魂归来”到“远古的微笑”,从“失落的古鄞城”到“浙海扬帆”,将考古成果转化为震撼人心的美育篇章。其中,“水下考古在中国”展览荣获“全国十大精品陈列”称号,让沉没的历史,重新闪耀于聚光灯下。

面对城乡发展的滚滚浪潮,宁波考古亦不曾缺席。他们恪守“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用”的方针,在法治与安全的底线之上,积极探索文物保护与城市发展共生共荣的新路径。

而当浙江率先推行“土地储备考古前置”改革,全面实施“先考古、后出让”的制度,宁波考古人更以智慧与担当回应时代考题。面对项目激增、人手紧缺的挑战,他们优化流程、创新机制,打造出覆盖全市的考古前置管理系统,既守护了地下文明之痕,也为经济社会发展保驾护航。

科技赋能,文明解码,聚焦发展大局,服务国计民生——宁波考古在这条跨学科、跨领域、跨时空的征途上,不仅重建了历史的星空,更照亮了未来的路。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。

一代代考古人以坚韧之志、跬步之功,实证着宁波八千多年的沧桑巨变,阐释着宁波开拓进取、开放包容的基因传承,描绘着宁波一路求索、一路长歌的优美长卷。

(宁波市文化遗产管理研究院供图)