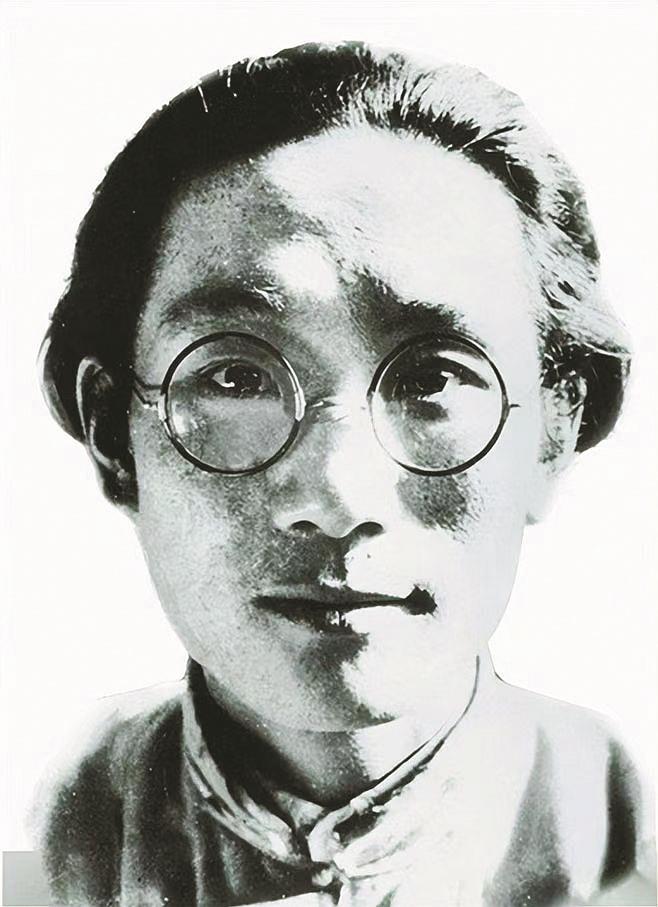

孙仰芳

近日,第十六届浙江省戏剧大赛正在我市如火如荼地进行中,这让笔者想到曾经翻阅过的一本《宁波市革命文化史料集》,书中有一部柔石烈士生前创作的剧本,虽说只有薄薄几页,读来多有惊喜之处。

由于柔石的小说写得太过出色,掩去了其他文艺创作的光芒,时至今日,知道柔石撰写过剧本的人恐怕不多,一些描述柔石生平及写作生涯的文章里,也很少涉及他的戏剧作品,因此这部剧作显得尤其珍贵。

柔石撰写的这部剧本,有个十分响亮的剧名,叫《革命家之妻》。

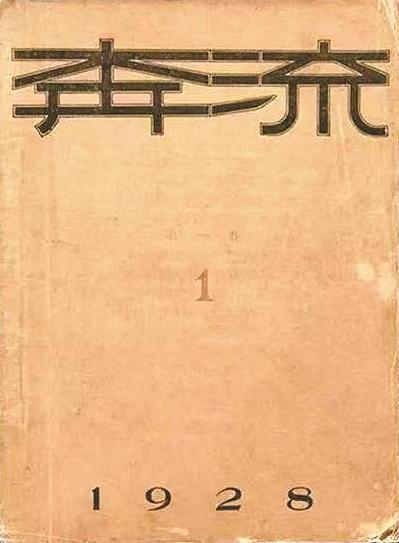

鲁迅先生与《奔流》期刊

不妨先说一下这部剧本诞生的来龙去脉。

柔石创作的《革命家之妻》,发表于1929年5月20日出版的《奔流》期刊第二卷第一期。《奔流》是鲁迅与郁达夫共同主编的一份文学刊物,1928年6月20日创刊,北新书局发行,前后共出版15期。鲁迅先生亲自为《奔流》期刊设计封面、题写刊头,在当时上海文艺界引起热烈反响。

1928年秋天,柔石从宁海来到上海时,距离《奔流》创刊的日子仅仅过去了几个月。在这之前,柔石曾经途经上海,那是1925年他带着自己创作的第一部短篇小说集《疯人》,到北京大学去当旁听生,这让柔石的人生有了一个全新的飞跃。在北大校园里,他结识了同是浙江老乡的冯雪峰,后来两人成为中国左翼作家联盟中的一对挚友。更让柔石惊喜的是,在北京大学课堂上,他见到了前来讲学的鲁迅先生,尤其是听了鲁迅先生的授课,让他感觉是“平生之最大乐事,胜过了十年寒窗”。

这一次去上海,柔石是承蒙一位友人引荐,去拜见仰慕已久的鲁迅先生。当时,鲁迅先生住在闸北区横浜路景云里23号。第一次登门求见,柔石有点紧张,但很快恢复了常态。他与鲁迅先生见面之后,十分虔诚地捧上了自己新创作的长篇小说《旧时代之死》,并向导师介绍了自己的创作动机与写作过程。小说故事发生在军阀统治的黑暗年代,写的是青年大学生朱胜瑀一生中最后八天的悲剧命运。鲁迅先生看完书稿后,当即就喜欢上了这位浙江小老乡,因为在北京时他就多多少少听说过“宁海有一位颇具才气的文学青年”。

鲁迅先生的鼓励让柔石心潮澎湃,夜不能眠。于是他立即写信把喜讯告知了远方的家人,“福(柔石本名赵平福)已将小说三册,交与鲁迅先生批阅。鲁迅先生乃当今有名之文人,如能称誉,代为序刊印行,则福前途之命运,不蹇促矣!”

正如柔石所预料的那样,鲁迅先生不但指导他进行书稿校改,还把《旧时代之死》推荐给了当年发行《奔流》期刊的北新书局出版。鲁迅先生的提携,无疑为柔石走上革命文艺道路助益良多。

横浜路景云里23号,是柔石革命文艺之路的新起点。

柔石与鲁迅先生朝夕相处,在胜似家人的温暖中,克服了只身一人离乡背井的凄凉感,更重要的是,他从日常交谈、讨论中,得到了先生智慧的启迪和革命家气魄的熏陶,明确了前进的道路。从此,柔石开始了一种崭新的生活,为追求崇高理想,不避锋镝地向前进击,成为鲁迅先生所说的一个“勇敢而明白的斗士”。

这一段日子堪称柔石文艺创作的黄金时代,他伏案奋笔疾书,收获颇为丰硕。柔石有一种“拜伦式的英雄”气概,看上去少言寡语,内心却异常丰富激昂,常常失眠于黑夜里,而黑夜又是他最富有激情的时刻,许多作品就是在彻夜不眠中完成的,剧本《革命家之妻》也写于这个时期。

在《革命家之妻》之前,柔石也写过两部短剧。一部是《死猫》,以赤贫如洗的小人物陈二把一只死猫挂到树上,这一举动构成戏剧主要情节,从而引起他与周围人的冲突,体现了当年浙东底层老百姓在物质与精神双重压迫下的无力感与荒诞的生存境况,陈二身上有着鲁迅先生笔下“孔乙己”的影子。另一部短剧是《盗船中》,整个剧情发生在一艘小渔船上,这艘船是渔民林老爹与孙女阿珍唯一的生产工具和栖身之所。可林老爹欠下了一笔巨额债务,无法偿还。债主们要以船抵债,拉阿珍去做下人。最后林老爹在威逼之下,不幸惨死于渔船上。此剧的矛盾冲突更加激烈。

到了《革命家之妻》里,柔石把笔触更多地投入人物的内心冲突与激起的情感波澜上,尤其是剧中“妻”这个人物。他深入挖掘革命洪流中个体生命的困境与抉择,展示出革命风暴中那些被裹挟、被撕裂、最终以惨烈的方式承担沉重责任的命运。

《革命家之妻》与《死猫》《盗船中》各有侧重,共同构成了柔石早期观察社会、同情底层民众、迈步走向革命的戏剧三部曲。

夫与妻的一场冲突

《革命家之妻》是一部独幕话剧,全剧只有三个人物,即一位青年革命家、他的妻子与刚满周岁的孩儿。所有剧情在一间家徒四壁的破屋子里集中展开,时间也浓缩在一个夜晚的半个小时之内,是一部典型的以“三一律”为结构的戏剧作品。

柔石的这部戏剧作品,写于《二月》(1929年1月)与《为奴隶的母亲》(1930年3月)之间的某一个夜里,那时柔石才二十七八岁,正是他文艺创作的“井喷”时期。《革命家之妻》虽说篇幅不长,情节也比较简单,但它依旧强烈地反映出当时浙东百姓的苦难生活,记述了参与革命运动的年轻人如何在逆境中冲破黑暗、不懈追求光明。本剧在艺术上也有独到之处。

创作这部剧本之前,宁海发生了一个大事件,史料上称“亭旁起义”。亭旁这个地方,现属台州市三门县,当时却是宁海县辖下的一个乡镇。苦难中挣扎的老百姓,在共产党领导下,组织了一次武装暴动。国民党地方当局实施镇压,农民武装最后归于失败,转入地下斗争。但是,革命者的热血渗透在这一片浙东大地上,无疑给当时在故乡教书、担任县教育局局长的柔石,留下了刻骨铭心的记忆,心灵受到极大震撼。事后,柔石曾对友人说过这样一句话:“过去,我的作品不是革命的,现在我决计转换内容了。”

柔石为什么要给剧本起那么一个响亮的名字?由此可知。

《革命家之妻》的幕布一拉开,这是一个痛苦的傍晚,妻子在家里已经找不到一粒米来下锅煮饭,另外,明天又是还债的日子,债主沈叔就要登门来讨债。一家人的生活陷入了困境,而丈夫面对这一切却手足无措,他只会像街头演说家一样对妻子张嘴叫喊:“我自己记得我是一个有为的青年,所以几年来奔走革命,不管家事了。现在,我还没有死于革命,但我要饿死了!何日是我们翻身的日子?穷人快乐的日子?”接下去,倒是不善言辞的妻子想出了一个办法,她决定再出门去借,就是借来一些番薯干也是好的,先要把肚子填饱。妻子说完就走出门去。

剧情推进至此,柔石发挥了作为小说家的语言特长,他给丈夫设计了一段较长的独白,让这位青年革命家说出藏在心底的迷惘与痛苦,以及想要采取什么样的极端行动来拯救自己。这里不妨把那一段独白完整地摘抄下来,展示在读者面前:

丈夫(青年革命家):(他一个人在舞台上走来走去,开始步伐是缓慢的,后来变得越来越快,甚至要跑了起来。语气是愁苦的、兴奋的,激昂的)“这样,这样,这样算是什么家庭呢?这样,这样,这样算是什么人生呢?唉!求我解决一切罢!(气急地暂停片刻,又继续)我是一个革命的青年,我是要将这个黑暗的世界打个稀烂的。但,家庭这样,也让我去自由牺牲吗?妻无衣,子无食,我忍得他们过这样地狱里的生活吗?我去争光明,可是我的妻子在我身后被黑暗弄得冻死饿死了!唉,叫我怎样呢?救妻子?救社会?我底早年的梦——一个人应该做比牺牲家庭大一些的事业的话,我又从哪里去做起呢?但是,我屈服于妻子么?革命家是没有妻子的!但是,叫我怎样呢?叫我忍心离开他们,让他们去冻死饿死么?唉!天呀,给我解决罢。(他走过去,在一只破衣橱底下,摸出一支手枪来。指头抚摸着手枪上,一时举起,做要向他自己脑额上打去的姿势。最后又放下手枪,长吁一口气)吓!我是不愿自杀的。自杀了一个我,就少了恶的社会底一个敌人,让社会底恶增长一分势力了。我要去战斗!我要去复仇!我誓要扫荡人间底黑暗!”

从上述独白可以看出,柔石塑造的这个青年革命家不是一个“扁平式”的人物,他具备有血有肉的性格特征,感情丰富复杂,内心充满了激烈的矛盾冲突。谁知接下去,后面的情节发展更加令人吃惊。当妻子从李嫂那里借了半升米回来时,看到丈夫手里拿着手枪,她惶恐地问道:“你拿出这个来做什么?要杀明天来讨债的沈叔吗?要杀借我米的李嫂吗?”可青年革命家竟然回答,“我想杀死你!”理由是“你这样忍着苦做人,有什么快乐呢?我想到你底一生,好像判了无期徒刑,关在地狱里一样!我想减少你底痛苦,所以要把你杀死。”这时,躺在床上的孩儿突然饿得哇哇地大哭起来,善良而又无助的妻子抽泣道:“你把我杀死吧!可我死了,我们的儿子怎么办?你告诉我!”妻子的这句话,让青年革命家一下子愣住了,他终于清醒过来:“现在必须忍着苦。我们底敌人未死,我们是不能死的!为了儿子今后的好日子,我们吃一吃苦,和敌人奋斗吧!”

在这场戏里,设计得最奇妙、最有趣的一个人物是躺在床上的孩儿。他们的儿子在全剧中没有一句台词,只有一阵哭声,却起到了使剧情发生突变逆转的作用,让青年革命家最后意识到“我们没有自杀的理由”。

柔石是深谙戏剧创作“个中三昧”的。

融入小说中的戏剧“基因”

宁海是一个“戏窝子”,遍地都是戏台。

据明崇祯《宁海县志》记载:“正月演剧,敬祖迎神。乡间十二起,城里十四起,至十八日乃止。”自古以来,宁海人看戏已经演变为一种生活仪式,每个村庄都有祠堂、庙宇,内设戏台,节庆时热闹一番,庆丰年,祈降福,戏台上锣鼓喧天,演绎着古往今来事。有句戏谚说得好:“腔调有支派,流行三门湾。”

戏如人生,人生入戏。演着看着,宁海人就将自己的语言、自己的生活、自己的腔调渗透到戏里。明万历年间,明代四大声腔之一的余姚腔流入宁海,和当地的民间曲艺、吹唱班结合,形成了一种新的戏曲形式,被称为“宁海平调”。虽然是地方剧种,但宁海平调绝不平常,加上“耍牙”“一马两鞍”“抱瓶滑雪”等独具一格的特技表演,一唱众帮,锣鼓托弦,清末至民国时期,宁海平调的演出达到鼎盛。

柔石生于斯,长于斯,打从少年时代起,凡是有戏班来宁海地区演出,他就跟随着大人们一起去看戏,戏曲融入了柔石的生命之中。虽说柔石生前没有像鲁迅先生那样,写出类似《社戏》的文章,去追忆小时候看戏的情景,但在他的小说里,到处蕴藏着戏剧“基因”。这在柔石的代表作品《二月》与《为奴隶的母亲》中体现得尤为明显。

小说《二月》中的主人公叫萧涧秋,他是一个始终处于彷徨与挣扎状态中的知识青年,这就很像戏曲里的懦弱“书生”。萧涧秋因厌倦了都市浮华的生活,来到江南乡村芙蓉镇上,投奔老朋友陶慕侃。他对穷苦的寡妇文嫂满心同情,而陶慕侃的妹妹陶岚一直爱慕着萧涧秋,萧涧秋也很喜爱陶岚,却又犹豫不决。这种“三角”的人物关系,极富戏剧性。著名电影导演谢铁骊很喜欢这部小说,1963年拍摄完成了电影《早春二月》。进入新世纪后,上海越剧院根据柔石小说《二月》,改编演出越剧现代戏《早春二月》,主演文嫂的就是阿拉宁波镇海人“袁派花旦”方亚芬老师。

《为奴隶的母亲》是柔石创作的又一部代表作品,原载于20世纪30年代的《萌芽》杂志。据柔石自述,这部小说脱胎于他的真实见闻。一年春节期间,柔石回乡探亲,见到了一位勤劳、朴实、善良的乡村妇女,为了丈夫和儿子的生存,忍辱负重“典”与秀才地主为妻。柔石心中一直放不下这个故事,“想写出来,让更多的人晓得如今还有这样的事……”于是就有了《为奴隶的母亲》。

2002年,著名剧作家罗怀臻先生应市甬剧团之邀,以柔石小说《为奴隶的母亲》为蓝本,创作了甬剧现代戏《典妻》,并很快搬上舞台。这是一曲旧社会穷苦妇女命运的悲歌,剧中的“妻”被自己的丈夫“典”给一个年过半百的秀才地主,她只好扔下年幼的儿子春宝,临时做了别人家生孩子的工具,为秀才地主生下了另一个儿子,取名秋宝。三年期满之后,她又不得不离开秋宝,返回原来的家里。“轿杠悠悠泪悠悠,行到途中又回头。想春宝,往前走,三岁离娘心愧疚。想秋宝,总回头,从此母子两干休。”王锦文饰演《典妻》中的“妻”,在这一段“回家路上”,把一位母亲同时牵挂两个儿子的复杂心绪演绎得淋漓尽致。王锦文凭借在此戏中的精彩表现,荣获第20届中国戏剧梅花奖。《典妻》还获得曹禺戏剧奖·优秀剧目奖,成为甬剧发展史上又一部“点睛之作”。

根据柔石这两部小说改编的电影与戏剧,如今早已成为经典,然而沧海遗珠,笔者期盼着他生前执笔写就的剧本《革命家之妻》,也能在不久后的某天被搬上舞台。

(照片除署名外,均由作者提供)