记 者 沈孙晖

通讯员 朱涵 王余晨寅 章天璐

眯着眼,小心调整焊点,轻轻转动旋钮,侧耳细听……昨天上午,家住镇海招宝山街道车站路社区的张兴夫,又在“摆弄”那台上世纪20年代的国产亚美牌收音机。

“打算赶在9月3日中国人民抗日战争胜利纪念日之前修好它,放在社区展馆的红色收藏展览长廊里,让它发出新时代的‘胜利之声’。”在64岁的张兴夫巧手之下,“修复工程”已进入尾声。

阳光透过窗户,洒在老张家的木桌上。桌上东西不多,但件件有分量——

一个个丝绒盒里,放着一枚枚闪亮的徽章;一把铜军号反射着阳光,身上的“伤痕”格外显眼;一张泛黄的老照片中,8名小伙身着旧军装合影,其中一人正是张兴夫的父亲……

这些老物件,仿佛在进行一场跨越时空的对话,等待着被更多人倾听。

铜军号里的冲锋号角

伴着铜军号的嘹亮号角声,时针被拨回到1938年。

那年,张兴夫父亲的老战友苏振海参军入伍。他唢呐吹得好,成了八路军的司号员。后来,因为身材魁梧,又被调去了机枪班。

苏振海那把随身带的铜军号,在战友间不断传递,枪林弹雨里滚过,留下满身伤疤,最后又奇迹般回到苏振海手里,被他珍藏了大半辈子。

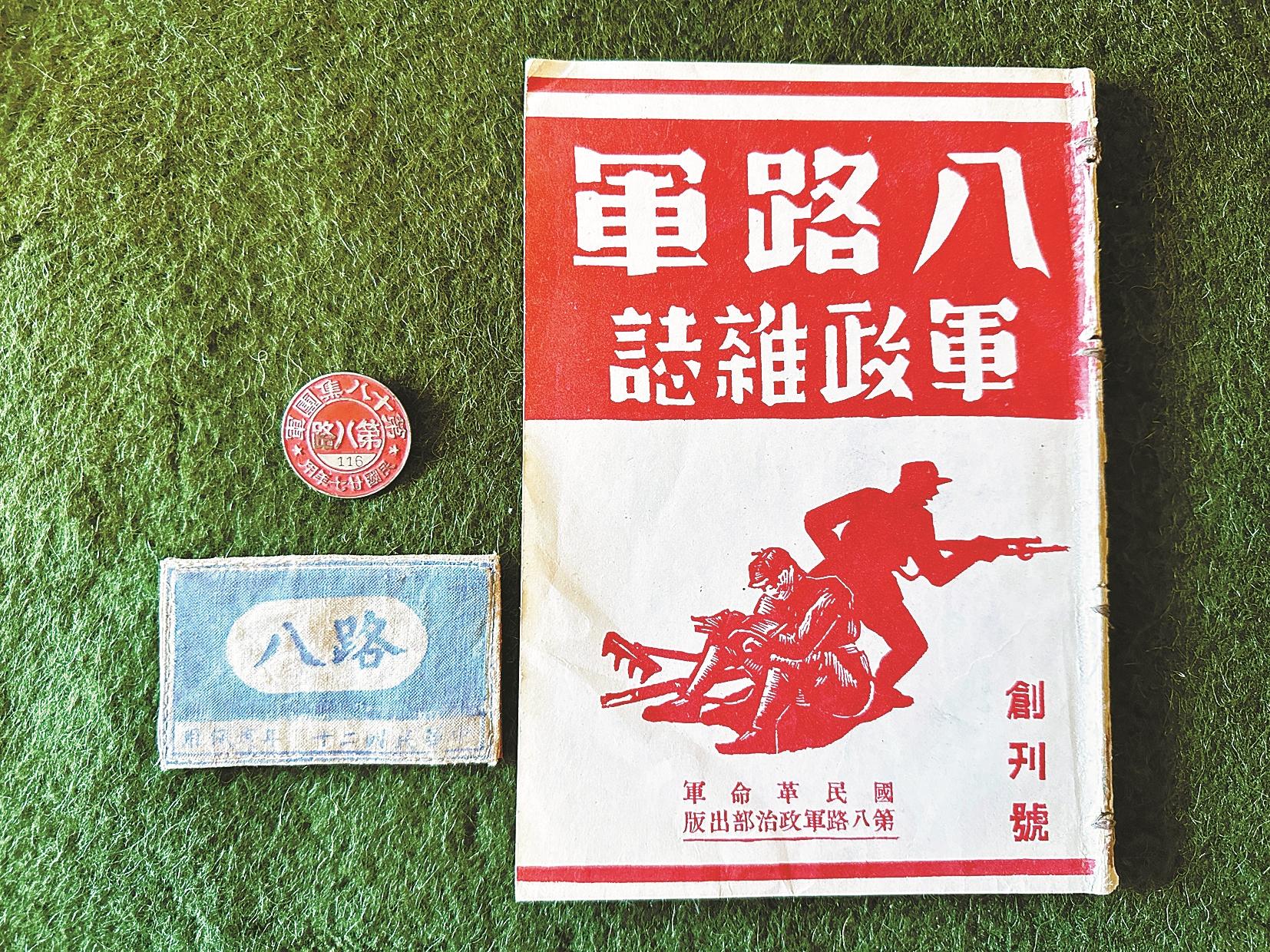

2004年,苏振海的儿女得知张兴夫在搜集红色老物件,便把尘封多年的铜军号,郑重交到他手上。一起送来的,还有一枚直径3.2厘米的圆形铜徽章,上面刻着“第十八集团军第八路”。

“军号和徽章里,有血染的风采。”张兴夫和苏老接触不多,但军号、徽章背后的故事,他记得清清楚楚。

1938年3月,在河北邯郸至山西长治公路的响堂铺地区,八路军第129师副师长徐向前指挥三个团,准备伏击日军辎重部队。初次参与作战的司号员苏振海,全程紧跟指挥员。嘹亮的号角,就是他手中的刀,指引着战士们奋勇冲锋。

那一仗,歼灭日军400余人,成了游击战的经典战例。而对苏振海来说,这是他的“开门红”,更是革命意志的熔炉!他手臂上一道道深浅不一的弹痕,就是跟着部队历经一次次血战的“勋章”。而那枚铜徽章,更是烽火岁月的见证。

“千千万万像苏伯伯这样的战士,用浴血奋战换来了抗战胜利。”张兴夫摩挲着泛光的徽章,声音低沉,“每一枚徽章的背后,都站着一位英雄,他们的精神不朽。”

所以,张兴夫想做的,就是把军号、徽章的故事,讲给更多人听。

一份影印件和一张老照片

张兴夫珍藏着一份泛黄的影印件,那是1945年8月15日的《拂晓报》。头版上,“日本宣布无条件投降”的喜讯,至今依然醒目!

那年,他父亲张润民跟着新四军,驻扎在洪泽湖边。为了给大反攻和解放区建设做准备,新四军组建“财政特训班”,张润民就是被选中的8名学员之一。建班后不久,他们进驻淮安城,学习并掌握了军中财政、军需物资的管理知识。

张兴夫家里有一张1946年的老照片,照片中的8名年轻人意气风发。这就是“财政特训班”的“全家福”。

照片中除了张兴夫的父亲张润民,还有参加过长征的戴维和,身经百战、受伤转至后勤的花开林……虽然大家入伍有早晚,家乡各不同,却是一样的朝气蓬勃。

学成之后,张润民和战友们投身解放战争。他们拿算盘和账本当作“武器”,用智慧和汗水守住“大后方”,让这条无声的补给线,成为前线胜利的坚实保障。

2005年,张润民收到一份珍贵的礼物——一枚抗战胜利60周年纪念章。张兴夫亲手为父亲戴上勋章,并写下了一篇回忆录《胜利之年》,以作纪念。

今年是抗战胜利80周年。虽然父亲和他的战友大多已过世,但张兴夫每次翻看《拂晓报》影印件和那张老照片,都仿佛在与父亲对话。

所以,他再次提笔,写了一篇新作《不朽之年》,既悼念革命烈士的英勇牺牲,更颂扬革命精神永垂不朽。

让老物件“开口说话”

招宝山车站路社区党群服务中心的二楼,有一间军民融合馆。革命文献、各式勋章、军用老物件……张兴夫花25年收藏的“老宝贝”,在馆内的红色收藏展览长廊里安了新家,并得以和老百姓见面。

“隔段时间,张师傅就带着新一批藏品来更新展陈。最近展出的主题,就是抗战胜利80周年。”“策展人”之一、车站路社区党委书记陈建大说,这个暑假,街道还把研学项目“深蓝家国梦”放到了车站路社区。

张兴夫当起了讲解员。他领着孩子们穿梭长廊,讲述洪泽湖畔父亲的故事,道出铜军号背后的“血色往事”,介绍每一枚军功章沉甸甸的来历。

在他朴实的讲述里,一幅壮阔的抗战画卷徐徐展开。孩子们听得入神,稚嫩的脸上写满专注,仿佛触摸到了革命先辈那颗滚烫的爱国心……

“收藏、展出这些老物件,就是要让它们‘开口说话’,激励大家牢记历史,奋进新时代。”张兴夫脸上的笑容温暖而灿烂。

如果您有与抗战有关的老物件,请通过以下方式告诉我们,线索一经录用还可获得一定的报料费:

1.拨打热线81850000;

2.打开甬派App,在下方“民生e点通”版块留言;

3.微信搜索“nb81850”,关注后直接留言;

4.打开中国宁波网,登录宁波民生e点通群众留言板。