刘晓峰 文

康熙癸酉年(1693年)夏,宁波人高士奇完成了他的得意之作《江村消夏录》(该书原名《江村销夏录》,“销”为“消”通假)。“江村”是高士奇的号,“消夏”则是避暑之意。那么,什么样的书会有避暑功效呢?实际上,这是一本书画鉴赏之书。他在序言中,用简短的话语概括了写作此书的心情:“长夏掩关,澄怀默坐,取古人书画,时一展观,恬然终日。”在高士奇看来,长夏漫漫,唯有观阅古人书画方能内心恬然,忘却炎风热浪。很显然,这是一种注意力的转移,有其合理性,只是这种消夏之法是他的个人发明,还是有其自身传统呢?

古画消夏的传统

相较于今天,古人的夏日极为难耐。这在诗歌作品中多有体现,杜甫《夏日叹》云“飞鸟苦热死,池鱼涸其泥”;白居易《苦热》云“头痛汗盈巾,连宵复达晨”;戴复古《大热》云“田水沸如汤,背汗湿如泼”。这些描写生动传神,令人感同身受。没有空调,亦无风扇,如何才能度过长夏呢?

外求不得,便转向内,正如白居易所言“热散由心静,凉生为室空”。由心静而生凉成为文人士夫消夏的重要方式。这便为由读画而心静、由心静而消夏奠定了心理基础。然而,真正普遍接受此观念则是在高士奇时代。

从历史上看,将观赏古画与“消夏”首次结合的著作,正是清初孙承泽的《庚子消夏记》。孙承泽比高士奇年长52岁,《庚子消夏记》亦比《江村消夏录》早33年。很显然,高氏此书受其影响。实际上,此后吴荣光《辛丑消夏记》、端方《壬寅消夏录》都延续了这一传统。这与以往画史、画论著作的命名有着明显不同。此前《历代名画记》《宣和画谱》《画继》等都着力表明著作与绘画的关系,而此类著作则展示了古画的“消夏”意义。

这类书籍的最大特点是,以作者所见或所藏作品为中心建立起了更具鉴赏性的绘画史,此外,由于作者所见作品多为传世佳作,所以往往成为传世作品的重要见证。在孙承泽、高士奇的笔下,流传至今的《清明上河图》《富春山居图》等均有记载。因此,其成为书画鉴藏史中不可或缺的重要文献。有意思的是,这些文献多与夏日有着密切联系。

从这些著作来看,其所观书画包罗万象,几乎涵盖了古画的所有门类。其中与夏日相关的内容丰富了鉴赏这些画作的视角。巧合的是,作为一代鉴赏大家,高士奇极少的走眼正是关于元代刘贯道的《消夏图》。这幅作品,高士奇有明确记载,但因观看不细,没有发现隐藏在画作竹叶中的“(毌)贯道”二小字,从而误认为作者是宋代刘松年。在此后的很长时间,并没有人发现高士奇的误记。直到200年后,近代鉴藏大家吴湖帆才得以纠正。吴湖帆对这一发现几乎喜出望外,他在“贯道”二小字旁边写道:“此处贯道二小字可为世间刘贯道画之铁证,于距江村二百余年之后而发现之,快心快事。”此外,他在后面的长跋中更是详细记载了发现二小字的过程,极为得意能纠正高士奇这一失误,并将之作为一生中可以炫耀的鉴赏成就。如果对高士奇多些了解,就能更好地理解吴湖帆的心情。

高士奇是今慈溪市匡堰镇高家村人,他的学识、书法、鉴赏在当时堪称一流。康熙评价他:“士奇无战功,而朕待之厚,以其使朕学问增大也。”乾隆如此评价:德潜、高士奇、王鸿绪辈收藏书画之奢侈、鉴赏之精、价值之昂,“以为豪举”。在鉴藏史上,高士奇(号江村)与梁清标(字棠村)、安岐(号麓村)并称清代鉴藏界的“三家村”。单从两位皇帝的评价来看,其地位也少有人能与之相提并论。因此,吴湖帆的这一发现,确实足以使其留名鉴藏史。那么,这幅以消夏命名的画作展示了怎样的美学意象呢?对于这一问题的探索,也引向了古画对夏日的表达。

夏日高士佳人之美

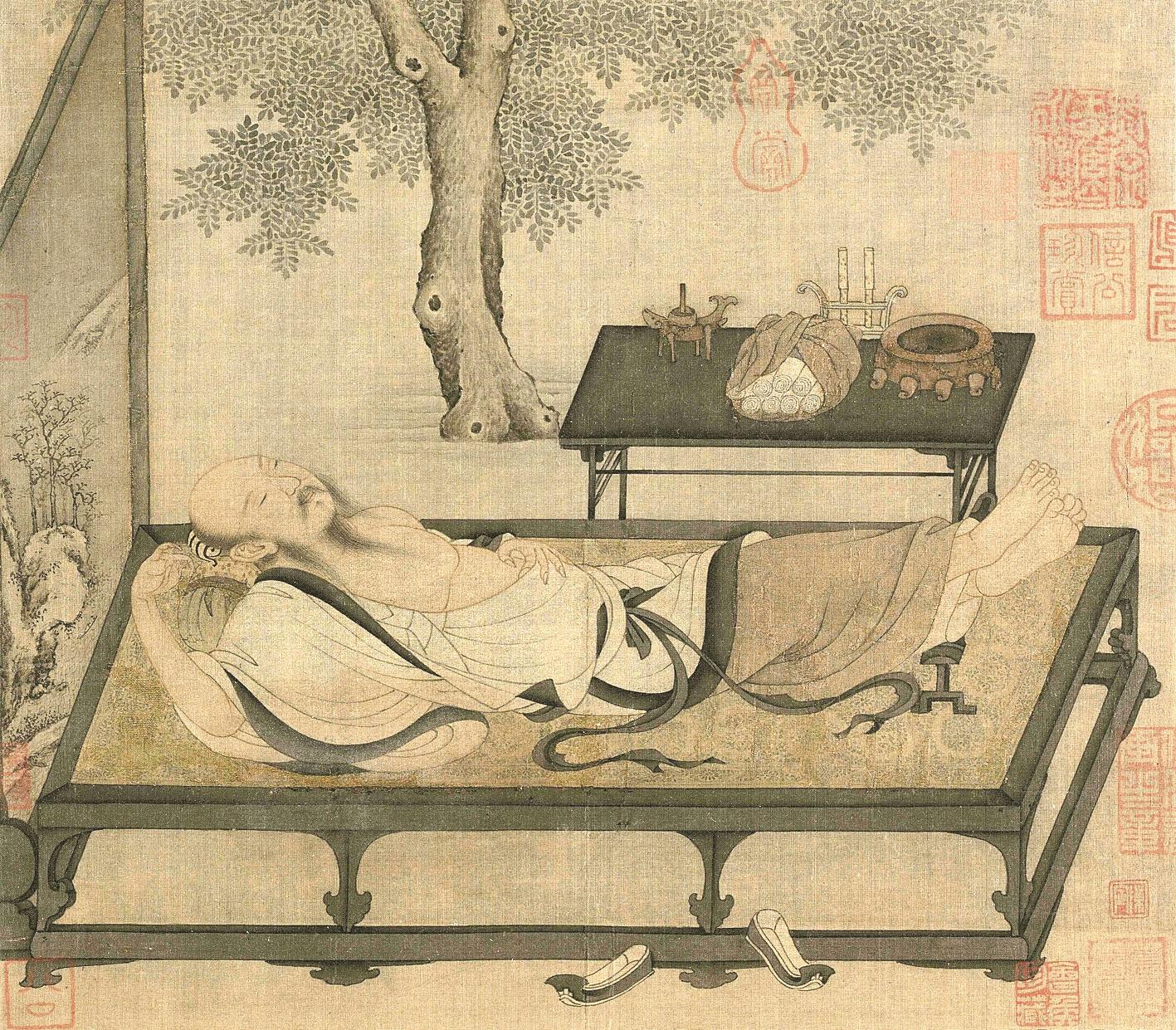

刘贯道《消夏图》是夏日高士形象的重要代表。这幅作品至少有三个看点:一是画面焦点——袒腹卧榻的高士;二是高士背后的重屏;三是围绕高士的古雅之物。画家塑造的高士左手持卷轴,右手握麈尾,背靠枕囊,两腿交叠,目光凝重望向前方。前方不远处,正有两名侍女走来,其神情似乎因高士袒腹之态而转头回避。高士肌肉略显松弛却衣着华丽,装束优雅,体现着不俗身份。背后类似阮的乐器、竹简形制的书籍、笔架、砚台、铜炉以及竹子、芭蕉等,无不暗示着古雅的日常生活和不俗的艺术品位。高士背后的重屏无形中拓展了画面的空间,第一重屏风中仍是类似前景的高士形象,更强调其读书场景。第二重屏风是空灵的山水,体现着爱好山林、远离尘嚣的境界追求。

《消夏图》至少还隐含着两种美学意象:袒胸露腹与屏风高士。尽管有学者推测其应为竹林七贤之一的阮咸,但就此形象而言,则更有着东床坦腹的意味。此典故出自《世说新语》,其大意是说:东晋时期太尉郗鉴想给自己挑一个乘龙快婿,于是派门客到丞相王导家去联姻。门客回来禀报,说王家的年轻人都很优秀,但一听挑选女婿都变得很矜持。惟独有一个斜靠在竹床上,袒胸露腹,正在写书法。郗鉴听后,认为他是腹有实学、性格旷达之人,便选择他作为女婿。此人便是《兰亭序》的作者王羲之。此典重在代指称心如意的好女婿,但王羲之斜靠竹床、袒胸露腹的形象显然成为描绘率真豁达、富有才华高士的一种重要方式。

重屏与高士形象的结合,则有着久远的传统。五代周文矩《重屏会棋图》、五代王齐翰《勘书图》、南宋佚名《槐荫消夏图》等流传至今的代表性作品,是将屏风(重屏)与高士结合,特别是后两种更是将屏风与袒胸露腹的夏日生活联系在一起,使其别具意味。这种夏日高士的美学形象几乎贯穿古画史,甚至在清代也成为皇帝模仿的对象,代表作是姚文瀚所绘《乾隆帝是一是二图》。

同样是消夏、纳凉,绘画中的佳人形象则与高士形象截然不同。

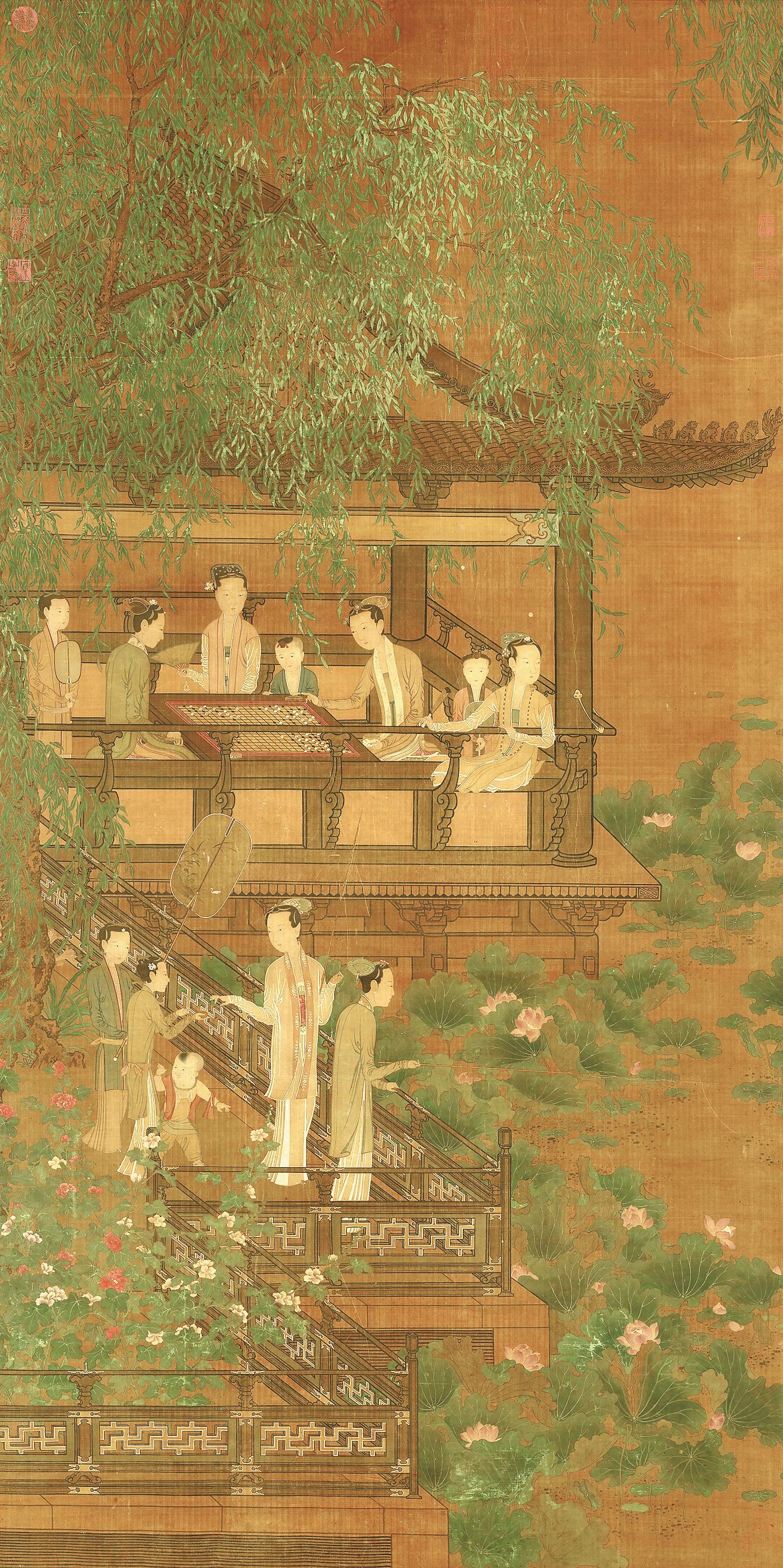

以宋代《宫沼纳凉图》、明代《夏景货郎图》来看,首先是女性的形象更为端庄含蓄。无论是姿态还是着装,都不是高士形象的率真随意,转而为一种优雅之姿。

其次,周边的衬托之物转向生活化。高士形象中的书籍、文房、古物等在这里全然消失,取而代之的是玉壶冰水、珍稀水果,甚至连植被也由竹子、芭蕉替换为袅袅杨柳、田田荷叶。

再者,空间上更趋自然。多置于室外庭院,而不是室内书房,故而不再有屏风的点缀或延伸。

最后是画面色彩艳丽。在高士形象中的多为水墨或淡彩,佳人画作中则多用重彩,从而更有利于渲染女性的衣服、装饰之美。

“若耶溪傍采莲女,笑隔荷花共人语”,自汉代乐府起,采莲似乎就已成为女性专属,从而为夏日增添一份笑语。清代《十二月月令图》中的六月所描绘的正是仕女采莲。画中一片荷塘,垂柳浓荫,画家用青蓝的调子层层叠叠涂染,衬出万顷清凉。仕女们有的在高楼消暑,有的在池塘采莲,有的凭栏垂钓,有的放艇清游,使人感觉进入水上风来、暗香浮动的优雅生活。

此外,传为五代周文矩的《荷亭弈钓仕女图》和王齐翰的《荷亭婴戏图》都是此类题材。这些作品不仅佐证了以上提及的夏日佳人形象的特点,亦可看出此类画作的另一特点,即佳人形象的集体出现。这一方面与她们的社会分工有密切关联,另一方面也与她们的生活习惯一致。

夏日花果之美

夏日花果最为丰富,故而也成为入画的重要题材。从不同时代、不同画家对这些题材的描绘,亦可窥视中国画的博大精深与流变发展。

在传为赵佶的《荔枝图》中,我们看到的是中国画的工笔之美。画面虽小,但成熟与未成熟的荔枝交相辉映,观者甚至能感受到荔枝表面的那种颗粒感,而且还是那种较大的颗粒。枝上的鸟儿很是传神,由于树枝太细,它似乎有些站不稳,然而就是这片刻的停留,又传达出其轻盈之姿、狡黠之态。画面右上的题诗“陈紫荔子绣香囊”,则点明了这是福建地区的上品荔枝。

同样是表现荔枝,吴昌硕的《荔枝图》则使用了写意的手法,他没有像徽宗那样去细致描绘枝叶的脉络、果实的那种真实感,粗线条的勾勒与率意的点染,同样让人感受到植物的勃勃生机。其左下的大幅题字,则移录了传为荔枝精所作之诗,同时又说明了荔枝的大小与口感,从而更添画外之意。

同样是画葡萄,艺术家的处理方式各有不同。

在宋代林椿的《葡萄草虫图》中,我们看到的是晶莹如玉、饱满清脆的葡萄,更看到围绕葡萄而来的四大草虫:振翅飞扑的蜻蜓、抬首举足的螳螂、埋头栖息的金龟子、吮吸叶子的纺织娘。每种草虫都曲尽其妙,其神态、其形貌、其动作无不展现着自己的个性。同时,彼此之间又相互呼应,甚至连叶片上的各种虫洞,都在暗示着这些草虫的存在与力量。这是一幅小小的扇面,却展现一个无穷趣味的艺术世界。

在徐渭笔下,葡萄成为其怀才不遇的象征。他的《墨葡萄》显得放荡不羁、不受束缚。其画法不是林椿作品中细致入微的画法,而是转为恣意挥洒、横涂竖抹,但水墨交融的画面仍难以忘怀。“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中”,左上的题诗更让观者产生情感共鸣。

沿着这种写意手法,八大山人所绘西瓜则颠覆人们的认知。在其笔下,两个西瓜如同两个胖子,甚至一个还压在了另一个身上。如果不是作者自己写明,恐怕无人能猜到这是西瓜。但看到其题诗后,便能体会远超画面的深刻意蕴。诗云:“和盘抔出大西瓜,眼里无端已着沙。寄语土人休浪笑,拨开荒草事丘麻。”作者似乎已预判了观者见到此作后的感想,但他想呈现的是“见瓜不是瓜,见瓜仍是瓜”的禅意。八大山人作品的风格特色、题材乃至跋语,与他的经历紧密相连。实际上,这正是艺术创新的源头活水,甚至对当下的艺术创作仍有重要的借鉴意义。

绘画的写实、写意有其自身的艺术价值,写意似乎更具魅力。在齐白石看来,八大山人、徐渭、吴昌硕是几乎无法超越的大师,甚至甘愿终生成为其门前书童,正如其诗所写:“青藤(徐渭)雪个(八大)远凡胎,老缶(吴昌硕)衰年别有才。我欲九原为走狗,三家门下转轮来。”

夏日林泉之美

作为中国画三大门类之一,山水题材的夏日风貌亦是画家经常描绘的对象。画史上,董源、屈鼎、柯九思、吴镇,乃至近代的张大千、齐白石都有相关的夏山作品。山水画中的春、夏、秋、冬题材,至少在北宋时已被画家关注并进行理论总结。北宋郭熙的《林泉高致》可称之为最重要的代表作,其对不同季节的山水进行了美学概括,甚至从山水画中的云气、烟岚、树木等方面进行了区分。在他看来,夏山的云气是“蓊郁”,夏山的烟岚是“苍翠而欲滴”,夏山的树木则是繁阴而令人心生坦然。

夏山题材的美学意象也有多重。当然,最为主要的还是夏日时令。

夏日多雨,无论是绵延细雨中的树木蔚然,还是疾风骤雨后的云气蒸腾,都是夏日的别样风景,因此也成为画家笔下常有的描绘对象,自五代至今,接续不绝。董源、屈鼎的《夏山图》,柯九思、吴镇、董邦达的《夏山欲雨图》,龚贤的《夏山过雨图》等,都堪称其中代表。

柯九思作品的构图相对简远,但草木繁茂苍翠,河边微微倾斜的小草则让人感到大雨来临前的烦闷与安静。正如乾隆有诗评为“未雨雨意来,湿润含苍穹”。

相比之下,王翚的《夏山烟雨图》用长卷的形式展示了烟雨来临前的朦胧之美:远处是成片乌、白两色云的交织,生动地展现了夏日雨晴忽变的特征。原本行人穿梭的山林,此刻变得异常宁静,小舟已停泊河边,桥上、山上乃至房屋中不见一人,此时似乎只有层峦叠嶂的山川、繁茂向上的树木和三五水鸟才是天地间的主人。

两人的绘画作品,让人们看到雨天来临时山水的静谧、湿润乃至诗意。实际上,夏山图还与访友、归隐、读书、纳凉等场景结合,从而形成不同的美学意象。

夏日美学打开了品读古画的时令之门,画家们用画笔将夏日景物纳入画卷,有的是表现夏日的自然之美,有的则是借此展现古雅情怀,更有甚者借此抒写胸中之志,如此又使古画中的夏日之美超越单纯的时令之限,走向永恒的精神共鸣。也许,这正是古画中笔意交融后的耐人寻味之处。

(图片由作者提供)