记者 李睿清

通讯员 周南斌

昨天,庆祝中华全国总工会成立100周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会在京举行,宁波14名杰出劳动者荣获“全国劳动模范”“全国先进工作者”称号。他们的身影,是这座城市高质量发展的缩影——实验室里,精密仪器的微光映照出半导体靶材破局者的倔强;港口码头,智能机械的轰鸣应和着世界级穿缆技术的深海回响;田间地头,科技助农的种子在乡村振兴的土壤中抽芽;电网云端,“毫秒级”电力守护绘就万家灯火的长明画卷……

这群走在前列的劳模“尖兵”,以匠心为笔、创新为刃,刻画出发展新质生产力的宁波注脚。让我们循着他们的足迹,探寻这座城市向“新”而行的核心动能。

关键词一

创新“追光者”

打破技术垄断,让中国制造登上世界舞台;引领科技创新,让前沿手段带动社会发展……在宁波,有这样一群深耕科研领域的“追光者”,用一次次颠覆性的成果,照亮了城市发展的前行之路。

“我就不信,外国人能造出来的东西,我们中国人造不出来。”20年前,罗明浩带着这股倔强闯入半导体领域。从零起步,他用数不清的通宵达旦,创造了一个个奇迹:为攻克靶材热处理的温度难题,他带领团队画了上百张图纸;为提升制作靶材的金属纯度,他泡在实验室的时间日均达到20个小时;为破解进口仪器维修难题,他自学半年掌握技法……由他参与设计的中国首条“超大规模集成电路用溅射靶材生产线”,不仅打破国外技术封锁,中国半导体靶材也因此从“仰望星空”变成“与世界并肩”。

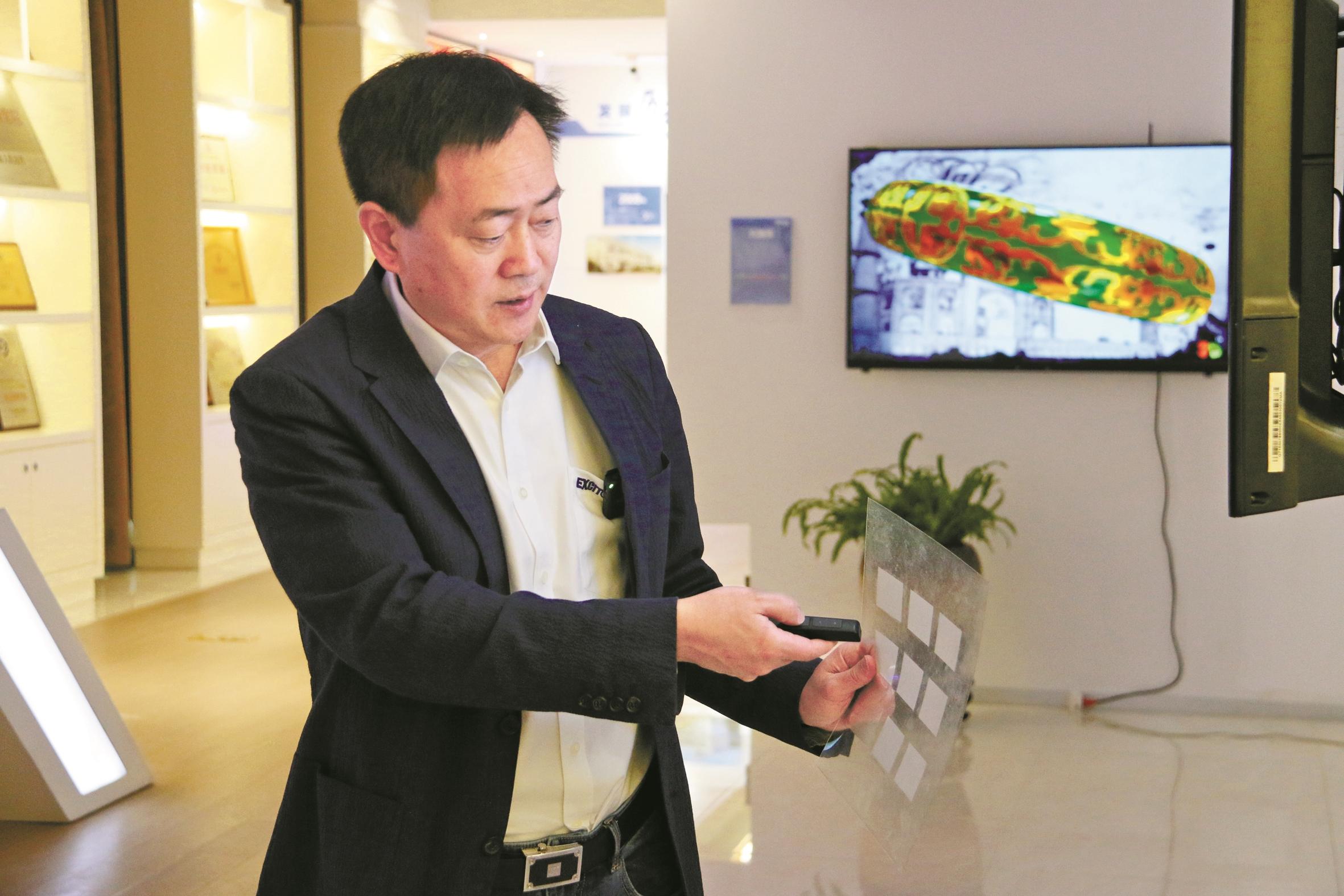

从“一张膜难倒英雄汉”到国产膜成功打入海外市场,近年来,我国功能性薄膜产业的“逆袭”,离不开一个灵魂人物——宁波激智科技股份有限公司董事长张彦。为打破中国功能性膜产业的“紧箍咒”,张彦放弃百万年薪,从零开始啃下“硬骨头”。进口设备买不到?他带领团队自己设计图纸;良品率不达标?他连续38小时“钉”在生产一线……如今,激智科技不仅开发出行业内规格最全、种类最多的高性能产品,还建成了国内第一条光学膜生产线,实现了光学膜生产的完全国产化和产业化。

“核心技术买不来,必须攥在自己手里。”面对矩形盾构机的技术封锁,黄毅带领团队开启了挑战。从土木专业“跨界”机械领域,黄毅恶补2万多个零部件知识,带领团队开展15项专题研究、5项大型试验,攻克30余项技术难题。十年磨剑,6代更迭,如今的“阳明号”类矩形盾构机实现隧道空间利用率近100%,为我市轨道交通工程建设直降成本20亿元,而这项“国之重器”也达到世界领先水平,让我国盾构技术从“跟跑者”成为“领跑者”。

在宁波信远工业集团有限公司,史朋飞用“工匠精神”填补了国内牙科器械的技术空白。为了研发牙科车针自动焊接机,他每日工作超11小时,历经上千次试验,用半年时间将牙科车针的生产效率提升5倍,批量生产合格率稳定在97%以上。从无到有,从有到优,近20年时间里,史朋飞带领团队完成近20项技术革新,如今工厂中90%的设备由他带领团队自主研发,彻底打破了国外产品的垄断局面。

屡次突围技术封锁,靠的是宁波对创新的重视。作为全省唯一的职工创新创效市域试点,去年宁波印发《宁波市职工创新工作体系建设三年行动方案(2024—2026年)》,以制度培育创新氛围。常态化开展的全市职工创新交流活动、围绕重点行业开展的群众性创新创造活动,也为创新搭建“舞台”。而逐年增加的创新经费和越来越完善的创新薪酬匹配机制,更为职工创新注入活力。

依托这些举措,仅去年一年,全市产生职工技术革新项目1202项、发明创造项目1253项,其中更有38项做法入选全国工会重点工作创新案例。

关键词二

匠心“钻研者”

匠心聚,百业兴。在宁波,一群执守匠心、深耕技艺的匠人,正以知行合一的坚守,书写高质量发展的时代答卷。

奉化区水蜜桃研究所所长陈妙金有一股“倔脾气”,为了守好这颗“桃”,她付出颇多——为了选育良种,要耐得住十余年的“寂寞”;为了推广技术,要跟农户费尽口舌;为了保护品牌,还要与无良商贩斗智斗勇……即便如此,陈妙金眼中依然写满坚定:“当初选择这行,就是希望帮助农户致富增收。无论中间遇到多少困难,只要能服务好农户,推动奉化水蜜桃种植业发展,便是值得。”

提及张霁明,“电力医生”往往是人们对他的第一印象——10万余条设备状态信号,他只一眼就能研判故障原因及解决方法;带头进行技术改造,将电网故障恢复时长降至“毫秒级”。这身本事,来自他数十年如一日的钻研。为磨炼技术,初入行时,他主动要求延长基层锻炼时间;为保障设备稳定,他把几十本说明书翻到卷边;为弄清设备工作原理,他被厂家“拉黑”后仍追着人家请教……“稳定供电关乎生产生活,我想钻得再深再细点,守护好这万家灯火。”他说。

在宁波北仑第一集装箱码头有限公司,有一位自学成才的“改造大师”——李圭昊。为了弥补自己理论与实操的差距,他“啃”了十余本《电气故障记录本》,根据图纸一处一处上机比对摸索;为拯救“老龄化”设备,他自学《经典自动控制理论》,重新排线布局为设备“换血”;为推动设备自动化改造,他又将人工智能、大数据、物联网等前沿技术应用其中,成功让11台机器实现“机上无人操作自动化”。

对刘明来说,所谓“工匠精神”,即用心做好每一件事。身为海底电缆检修人员,他一年中有200多天奔波在检修路上,国内沿海省份遍布他的足迹;通过自创自研作业工具和修复材料,他填补了国内海底电缆修复技术的空白;远赴圭亚那抢修时,他不顾倒时差产生的身体劳累,仅用4天就解决了困扰当地1个月的停电难题……“凡事尽力,最多做到优秀;用心去做,就可以做到完美。”这是刘明坚守的初心,更是他不断向前的动力。

为培育一批懂技术、有匠心的高技能人才,去年宁波专门成立劳模工匠学院。而“百地千坊”格局构建、年均350余场技能竞赛,以及为技能人才准备的众多配套关怀政策,皆为人才学习技能提供了便利与动力。

如今,全市已建立工匠学院(堂)超200所、各级学习网络平台近40个,而技能人才已突破200万人,高技能人才超70万人,占技能人才总量的三分之一。

关键词三

无私“奉献者”

全国文明城市“六连冠”、15次获评“最具幸福感城市”……在宁波获得的一系列荣誉背后,离不开一群劳动者的无私付出。

“让居者有新房、乡村有新貌,是我毕生的心愿。”秉持着这样的初心,徐福村党委书记黄金德一干就是27年。面对不足40万元的村集体年可用资金,他创新性提出“动产拍卖,不动产租赁”,以企业转制、厂房出租、发展第三产业的方法,实现村集体经营性收入连续5年突破千万元。为重塑村容村貌,他定下三期改革蓝图,128套别墅、80套复式楼、295套高层住宅拔地而起。徐福村自此蜕变为全国文明村、省第二批未来乡村,村民的生活也成为十里八乡的“幸福样板”。

日均消耗银针2000根,年门诊量超3.5万人次……在象山,有一位患者满意度达100%的医生——黄颂敏。行医28载,他曾在正月初一抛下家人,翻山越岭1小时前去救治患者,也曾连续4个月放弃午休、推迟下班,只为方便在校学生就诊。他会为被家属放弃的病患数年如一日地上门诊疗,也会为因病致贫的患者四处奔走募集善款……通过这些细微的温暖,他将“医者仁心”落在实处。正如患者所言,“黄医生的好,三天三夜都说不完”。

从普通的叉车质检员成长为产品质量的“守关人”,储为统用30年实现了“工作即责任”的誓言。面对车间50℃以上的高温,他从未抱怨,而是始终如一地用眼、用手、用心耐心检查,不放过任何角落;为了提升检修效率,他改善了充电机电源线,将故障率降低21%,缩短了一半以上的检修时间;面对油枪喷淋作业带来的耗时和健康问题,他攻克齿轮箱体防锈项目,使防锈油使用量减少50%,间接产生效益600多万元……在轰鸣的机器声中,他用日复一日的坚守,取得了出厂合格率100%的成绩。

关键词四

行业“引航者”

勇攀技术高峰,引领产业浪潮;搭建创新平台,破解行业难题;广开育才之门,培养新生力量……在宁波,一批“引航者”通过自身带头作用,激荡起城市发展的春潮。

“我享受被老人需要的感觉,也希望能实现‘老有所养、老有所乐’的目标。”身为广安养怡院的院长,刘建丽建设起康养联合体,通过“小病不出院,大病能分诊”的服务体系,为老人免去奔波之苦;通过引入智能手环等5G智慧养老设备,让银发一族也能享受科技红利;由她引领探索的“院居家”融合养老服务体系,更是让“垂暮不离亲,养老不离家”成为现实……如今,广安养怡院入选全国公办养老机构改革优秀案例,为养老服务业提供了宁波范例。

深耕消化病学领域近40载,叶国良奠定了宁波在国内消化学科领域的“江湖地位”。建立早期胃癌防、筛、诊、治精准化方案,实现早期胃癌发现率超50%;组建宁波市早期胃癌诊治协作组,推动我市早期胃癌内镜诊治水平步入国内前列;创建省内第一个粪菌移植实验室,吸引众多省内外疑难病人来甬诊治……在他的引领下,宁波大学附属第一医院成为全国肝硬化、胃曲张等疾病诊疗的培训基地,为全国消化学科领域培养众多人才。

从一线教师到全国人大代表,对于镇海中学党委书记张咏梅来说,为教育事业“发声”,成为她推动行业发展的方式。学生课外减负、提高教育精准扶贫效益、推进教师编制区域统筹、深化拔尖创新人才大中小学一体化培养……扎根教育界近40年,她聚焦行业痛点,将基层经验转化为数十条建设性建议,引起相关部门与社会各界的高度关注。“愿我的发声,能为教育事业发展助力,也盼更多建议转化为惠及师生的实措。”她说。

让一棵树摇动另一棵树,让一朵云推动另一朵云。为发挥劳模工匠带头作用,宁波建立起近600家劳模工匠人才创新工作室,为企业纾难解困之余,也培育了更多人才。去年,全市开展“劳模工匠助企行”630场次,破解工艺优化、设备智能升级等技术难题1000余个,为我市产业链向高端跃迁注入澎湃“工匠动力”。