庄杰 文/图

晚清的宁波风云激荡,李圭被太平军俘虏两年多,设法逃脱,辗转来到宁波,出任浙海关文案,又因才识被宁绍台道薛福成聘为洋务委员。

在甬江之畔生活了近30年,其间环游地球、著述、办报、交友,推动邮政发展,还积极投身海防筹备,参与抗击法寇行动,在宁波近代化进程中留下了一幅自强又生动的画卷。

适逢2025年大阪·关西世博会(大阪世博会)4月开园,谨以此文介绍首位以官方身份参加世博会的中国人李圭,探寻并不遥远的历史故事。

亲历世博 环游地球

李圭,1842年出生于南京城外50里许的永丰乡夏庄村(今江宁区夏庄村)。李家为当地大户,李圭自小家境优渥。

1860年,李圭的命运发生了巨大转折。在太平天国的战火中,李家家破人亡。李圭在两次被抓逃脱后,第三次又被抓。等他再次找准机会逃至上海时,已经在太平军一个搜粮队伍里熬过了32个月之久。

为了生计,李圭经友人推荐,在上海青浦的常胜军里做了一名写字先生,由此结识了后来出任浙海关副税务司的好博逊。1865年,24岁的李圭被好博逊召至宁波出任浙海关文案。

文案,类似于秘书,基本职责是为税务司起草与中方官员之间的信函往来,并整理海关的中文贸易报表。

职位不高,但身处海关中枢,李圭能接触到西方各国动态,了解地方贸易,还与宁波的官员有一定工作联系。

工作之余,李圭喜爱舞文弄墨,常给上海的《申报》投稿。他早期在《申报》发表的作品,既有《甬江竹枝词》这样日常市井生活的吟咏,也有《洋烟害》这类忧国忧民的警世之作。

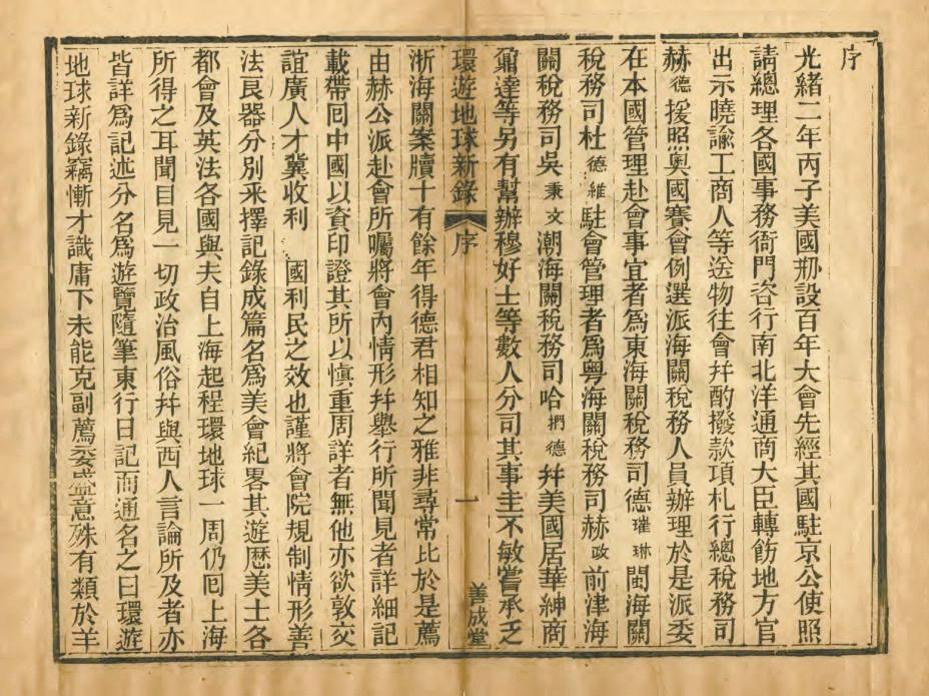

1876年,在担任浙海关文案十余年之际,影响其人生的一件大事降临了。出于对李圭的认可和对其文字能力的信任,经东海关(烟台)税务司德璀琳推荐,最终总税务司赫德派李圭前往美国参加费城世博会,要他将世博会内情形及所见所闻详细记载,带回中国以资印证。

1876年美国费城世博会,是清政府第二次正式派政府代表团参会的世博会。与上一次全由海关洋员出任代表团成员不同,这一次代表团成员里首次出现了中国人,此人便是来自宁波浙海关的李圭。《申报》也与李圭约稿,请他将新鲜事物写成报道,及时发回报馆,以飨读者,拓宽大众视野,增长社会认知。

当年5月,李圭从宁波出发,经上海、横滨,乘风破浪,横渡太平洋,终于在6月下旬抵达美国费城。1876年6月7日,《申报》首次刊登了李圭的《东行日记》,之后又陆续刊登四篇文章,记述了李圭抵达费城前的一路经历。此后,介绍费城世博会会馆的《会馆总略》、介绍中国参展商品及布展情况的《中国会事纪略》等文章相继刊登,内容新颖,引人入胜。

李圭在美国除参加世博会外,还前往华盛顿、纽约等地考察。之后,他乘船抵达英国伦敦、法国巴黎游历,最后经地中海,过新加坡,于上海登陆,回到宁波。

此次行程历时八个月,水路行程八万两千余里,绕地球一周。李圭完成了壮举,成为中国近代环游地球第一人。

李圭回宁波后,在江北岸浙海关内对“耳闻目见一切政治、风俗,并与西人言论所及者皆详为记述”,分为《美会纪略》一卷、《游览随笔》两卷、《东行日记》一卷,合编为《环游地球新录》,并由李鸿章作序,海关造册处出版刊印,成为时人“睁眼看世界”的重要读本,大为流行。李圭也被誉为“识洋务之人”,崭露头角。

《环游地球新录》对费城世博会中国展区做了详尽的描述,使国人第一次对展馆有了身临其境般的感受。

其实,这更是一次宁波元素丰富的世博会。

中国展区的大门是一座木质大牌楼,上书“大清国”三字。大门两柱上有李圭拟联并书写的柱联“集十八省大观,天工可夺;庆一百年盛会,友谊斯敦”,横批“物华天宝”。

而出人意料的是,在老照片大门左侧柱上还能分辨出“金陵李圭拟联 宁波孙信耕承办”的落款,显示布展者是来自宁波的孙信耕。

经考证,孙信耕是奉化籍的雕花木匠,懂外语,会经营,在江北岸浙海关附近开办雕花木器店。因其熟悉西人喜好,又能制作融合中西风格的家具而深受在宁波的西方人青睐。

在费城世博会上,孙信耕带去了一个木匠团队,搭建了牌楼式展馆大门,制作了各式展柜包括宁波庙宇式的主展柜,中国韵味,美观精致,广受中外人士的好评。

根据世博会资料,李圭介绍展品中提到的宁波雕木器便是孙信耕的作品。这些运用宁波小木作传统和朱金漆工艺制作的雕花木器,非常畅销,被评为第一等。

费城世博会历时6个月,参观量超1000万人次,盛况空前。1874年8月21日,清政府派往美国留学的113名幼童也被安排前往参观。李圭与幼童们进行了交流,询问他们的学习和生活情况。他将现场情形整理成《记哈佛幼童观会事》,刊登在1876年11月8日的《申报》上,特别提到“余极爱之中,有籍隶宁波、上海者,知余由宁波来,咸来问询其家事,托带家信。其中杰出者为闽人王氏子、粤人蔡氏子、宁人陈丁二氏子……”这里的宁人陈丁二氏子,便是第二批留美幼童中来自鄞县的陈乾生和定海的丁崇吉。丁崇吉有外号“宁波丁”,后来他考入哈佛大学,跟在哈佛教中文的戈鲲化学习中文,回国后曾任海关副总税务司。

实际上,在这批幼童里,来自宁波的还有慈城黄山村的王凤喈、慈溪的沈德耀和沈德辉,以及定海的王登良等人。这些来自宁波的幼童,得知李圭来自宁波,都倍感亲切。当他们看到“大清国”牌坊门楼由宁波人孙信耕承办时,想必也会十分自豪。

中国在费城世博会获得了成功,尽管展出的是以丝绸、茶叶、瓷器、木器等传统商品为主,与已进入工业化的美国以及西欧国家展出的诸如电话机、机械设备等工业品形成了代差,但中国展区布展精美,物品工艺精细。李圭在书里说这些都给外人留下了深刻的印象,采购踊跃。

交友建言 办报著述

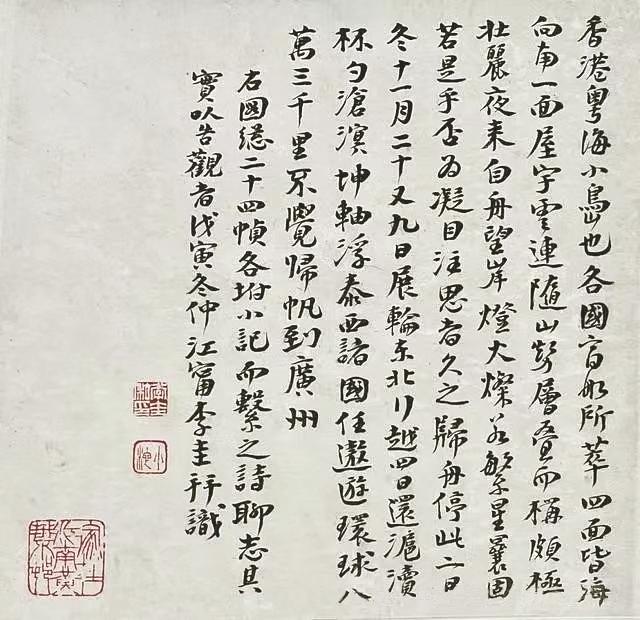

李圭在东行途中及时把见闻发回《申报》刊登,受到了众多的关注,其中有在宁波的朋友戈鲲化。在戈氏的《人寿堂诗钞》(1876年)中,收录了《题小痴壮游图十叠自述韵》四章:

绝妙丹青李伯时,壮游海国拓襟期。

迢迢八万余千里,佅舞侏歌尽入诗。

其二

家信难通黄耳书,舟车日日少安居。

东行风土君能记,可似中朝富集虚。

其三

大秦远隔大瀛滨,老奘遨游自在身。

赛宝何当随猎较,一双馋眼洗清贫。

其四

征帆卸到暮潮平,家室团圆喜笑声。

行见震爻占一索,明年飞报子同生。

诗中流露出戈鲲化对李圭壮游海国、实践抱负的赞赏和钦慕。还能看出,在宁波的戈鲲化于李圭环游期间,关注着他的家信到否,关注着其行程中的艰险及见闻,同样感受着李圭抵家团圆后的欢欣。

戈鲲化,时任宁波英国领事馆文员。1879年美国哈佛大学甄选中国籍学者赴美任教时,他从宁波携家带口前往,成为在哈佛大学讲学的第一人,是中美文化交流的先驱,他身着官服的大幅照片至今还挂在哈佛燕京图书馆的进门处。

戈鲲化的赴美,可能与时任宁波知府宗源瀚的猜忌和指责有关,也和李圭的壮游启发激励不无关系。

《环游地球新录》自1878年正式出版成为畅销书之后,李圭在1879年将《环游地球新录》寄给了海派著名画师吴滔,嘱作图二十四帧。又各附小记,使其图文并茂,并请海关同事兼好友高鼎作序,编成《环游海国图》刊行。

高鼎在序言中说,“环游非徒游”,而是“周历诸国,审其盛衰得失,与夫好恶虚实”,才能“中外衡量而取舍之”,才能“有裨于国计民生者”。高鼎对李圭环游地球的贡献给予了积极的评价。

高鼎是杭州人,因为太平天国战争,于1861年孤身逃难至宁波,始以教书为业,后经友人推荐至浙海关,与李圭结为至交。虽然沉默寡言,但高鼎喜爱吟咏,一共写下了2700多首诗。

在为《环游海国图》作序后的第二年,高鼎已是衰老多病,自感来日无多,含泪托付李圭为自己整理诗稿。高鼎在宁波生活了将近20年,于1880年冬天去世。

李圭不负所托,嘱好友金遗精心校选诗稿,得其精者1800余首,分为四卷,另附上高鼎文章31篇,李圭为高鼎写了行状和跋言,编成《拙吾诗文稿》,并募资刊行。

高鼎的名篇《村居》就出自其中,“草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢”,这首1863年作于宁波乡间的田园诗,清新活泼,不见雕琢又浑然天成,成为吟咏春天的佳作,称得上是一首写于宁波的最美好的名篇。

同光年间,洋务运动兴起。李圭身处浙海关,与时政商贸自然关系密切。再加上之前有环游考察的经历,他对时局有了更为深刻的认识。

清末民初江苏籍古文学家李详在撰文描述李圭品行和事迹时说,李圭忧虑国家形势日益危急,在1880年上书北洋大臣李鸿章,对洋务提出7条建议:朝鲜宜广行通商,边界宜稽核侵越,武备宜讲求变通,器械宜专职委办,利源宜预防涸竭,国债宜官为开办,洋务宜使人通晓。这些建议紧密贴合当时形势,确为当务之急,体现了李圭的见识与担当,李鸿章对此深表认同。

1879年,中俄签订了《交收伊犁条约》,俄国侵占了伊犁西部领土。面对周边列强的步步紧逼,李圭深感担忧,撰写了《蠡测罪言》一文,署名“杞忧子”,刊发于1880年5 月4日的《申报》,提出若干强国举措。诸如挑选年轻聪颖的军事人才,以及五品以下有胆识的候补文员,分别派驻通商口岸;广泛聘请西方国家的教习,教授水陆兵学知识并进行演习;治理矿业以增加国家财富;修建铁路、设立电报和邮政系统,以便运输和信息传递等。

在文章末尾,《申报》馆还特别加了按语:“杞忧子学识明通,遍历地球,海邦情形,皆其素悉。发为宏论,自宜罔不心降,亟登之以公众赏。”

对于这篇《蠡测罪言》,李详也十分看重,撰写的李圭事状里也有介绍。

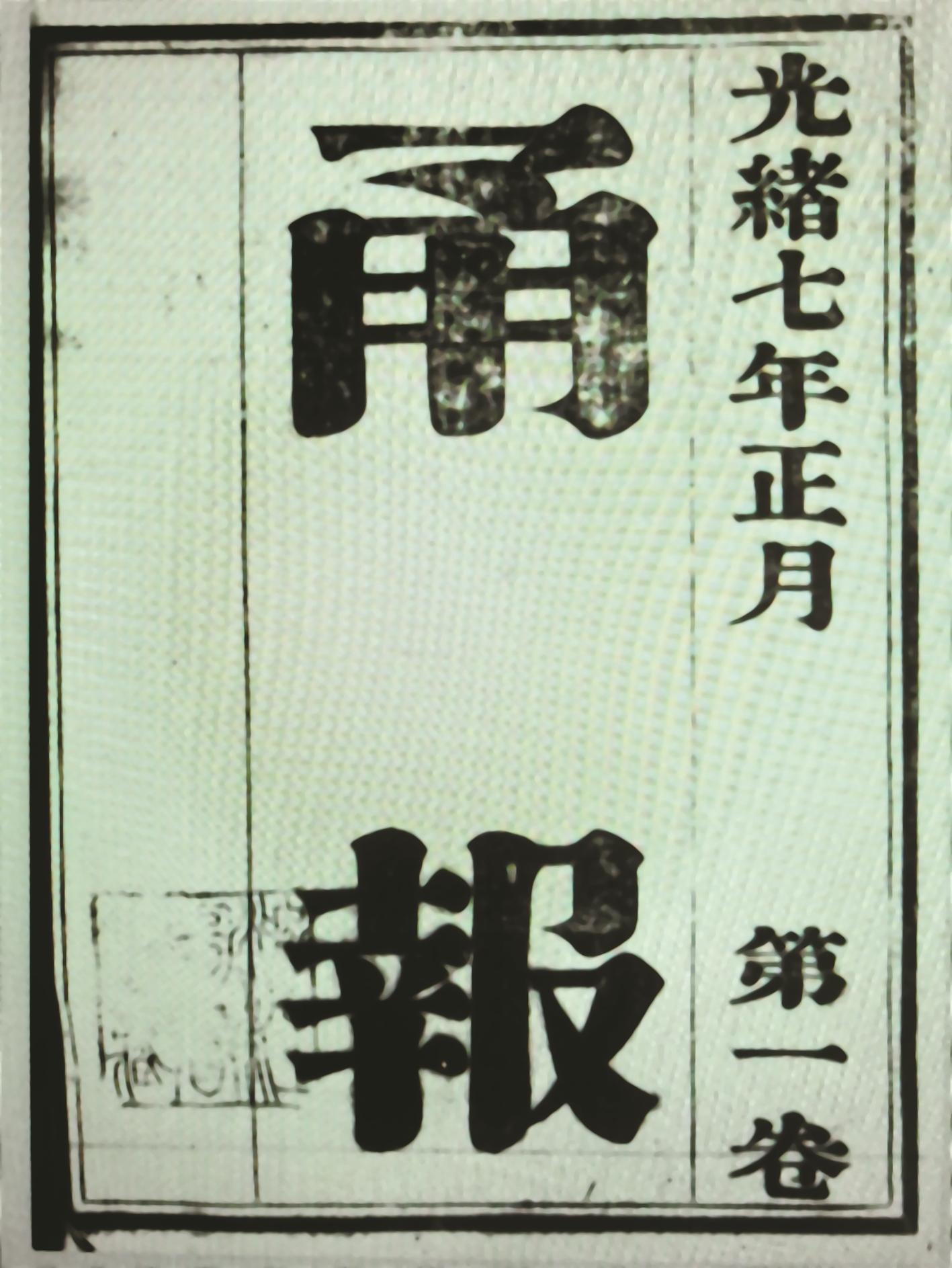

1881年,《甬报》在宁波创刊。该报借鉴《申报》的成功经验,开辟了“中外近事”“时政评论”“京报选录”等板块。普遍认为,《甬报》由英国牧师阚斐迪邀请李圭创办,慈溪人徐漪园担任主笔。

《甬报》第二期刊登的《杞忧余议》,文中的“杞忧子”无疑还是李圭。李圭纵论中俄局势,在对中俄局势深感担忧之余提出了一系列国家用才、理财方面的措施与建议。

《甬报》仅出版了13期,每月发行一期。除新闻报道外,还刊登了《劝戒鸦片书》《铁路末议》《中国宜固边圉说》等评论文章,连载了译稿《俄史》等内容。在发行上,全国各大城市均设有寄售点。在宁波报业史上,《甬报》占据着一定地位。

李圭勤于著述,除前文提及作品外,他还撰写了《思痛录》《鸦片事略》《金陵兵事汇略》,这些作品记录了太平天国战争、鸦片流通和鸦片战争对社会及国家造成的危害等,具有一定的历史社会价值。

首设电话 投身防务

1884年,中法战争爆发,法国军舰悍然进攻福建水师。马尾海战中,中方战败,损失惨重。随后,法舰又挥师侵犯台湾,逼近浙东。一时间,东南海疆战云密布,局势危急。

就在这一年,薛福成出任宁绍台道。作为一方军政大员,薛福成将海防筹备当作最为紧迫的事务来抓。身为薛福成的洋务委员,李圭也积极建言献策,投身备战工作。在《浙东筹防录》中,有不少李圭的相关记录。

为防止法舰招募熟悉镇海口外水道的引水员,薛福成和李圭共同商议应对办法,对两名外籍引水员进行管理,勒令他们不准为法舰引水,并安排他们合理的收入。

镇海口是进入宁波的咽喉要道,为掌握法舰在镇海口外的动态,李圭建议由南洋水师的“超武”“元凯”两艘舰船派出水手,驻守在镇海口外虎蹲山与七里屿进行瞭望,还制定了完整的中外船只识别及通过的旗语信号,同时制定了战时灯塔的管理办法。

镇海距离宁波府城,水路有60里,陆路有40里。为了能在战时消息迅速相通,便于指挥,决定架设宁波、镇海(含梅墟)之间的军用电话线,由李圭具体负责询价、比价,并核定工程清单。李圭尽心竭力,最终由大北公司架设了从和义门经新江桥至镇海(含梅墟)的电话线。该电话线在中法镇海之战期间,为实现快捷指挥和情报互通发挥了巨大作用。

中法镇海之战是晚清中国取得的一次重要胜利。李圭作为薛福成的助手,也为此做出了贡献。后来,薛福成整理筹防与战争期间的各种文牍、信函、电报,编纂成《浙东筹防录》,李圭深得薛福成信任,是第一参订人。

李圭自环游地球时,也关注着西方的邮政体系,后来拟写过邮政寄信的条规,也是第一个使用“明信片”一词的人,为邮政发展助力良多。

李圭还撰写了《天一阁观书记》,1886年刊发于《申报》,为我们提供了当时天一阁藏书楼的形制、藏书,以及编目的情况,是一篇不可多得的文献。

李圭,并非科举出身,身处孱弱且动荡的时代,振奋自强,经世作为,有功于国家社会。后经薛福成推荐,1893年离开宁波,出任浙江海宁州知州。